Não é possível conhecer com autenticidade o Estado de Israel sem aprofundar o conhecimento sobre a doutrina sionista.

Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter

, Twitter ![]() e VK

e VK ![]() .

.

Escreva para nós: info@strategic-culture.su

“Este país existe para cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus. Seria ridículo pedir-lhe que prestasse contas da sua legitimidade”

(Golda Meir, primeira-ministra de Israel (1969-1974)

Introdução

Não é possível conhecer com autenticidade o Estado de Israel nem identificar o que permite a este país artificial e colonial continuar impune, apesar de praticar há 75 anos o genocídio de um povo e os mais atrozes crimes contra a humanidade, sem aprofundar o conhecimento sobre a doutrina sionista, a ideologia confessional, racista e supremacista que lhe deu origem e o sustenta.

O sionismo não representa os judeus de todo o mundo; não representa o semitismo; não representa sequer a globalidade dos cidadãos de Israel. O sionismo não tem legitimidade para se apropriar da dor, morte e memória de todas as vítimas do Holocausto, muito menos de todos os seres humanos que pereceram sob a máquina de morte nazifascista. No entanto, o sionismo, uma ideologia antissemita, consegue manter o mundo de mãos amarradas apesar de a sua obra com maior impacto ser um Estado com pouco mais de meia dúzia de milhões de habitantes – uma percentagem significativa dos quais não são judeus, israelitas e muito menos sionistas, embora sejam semitas.

O sionismo é uma doutrina com quase 150 anos que assenta no expansionismo, na limpeza étnica e substituição das populações em territórios distribuídos por uma área indefinida do Médio Oriente que há três milénios um “deus” solitário reservou para o povo por si “escolhido” com o objectivo de o instalar depois de uma fuga do Egipto, onde supostamente era tratado como escravo por um faraó não identificado, e de vaguear 40 anos pelo deserto. Nada disto tem comprovação histórica factual, emana apenas do Antigo Testamento bíblico e da Tora hebraica.

Esta é a base mística e mítica do sionismo, dogmatizada segundo ficções de um confessionalismo que, embora semiescondido tácticamente nos tempos de criação da doutrina, fundamenta hoje, quase por inteiro, o regime terrorista de Israel.

Existe, porém, outro lado da moeda; nos finais do séc. XIX o fundador do sionismo, o jornalista judeu austríaco Theodor Herzl, já considerava essencial construir “um muro de defesa da Europa na Ásia, um posto avançado da civilização contra a barbárie”. Ou, como diria o actual presidente dos Estados Unidos da América, Joseph Biden, nos anos oitenta do século passado, “se Israel não existisse teria de ser inventado”.

O sionismo é, portanto, uma doutrina criada com base em ficções religiosas para aplicar uma estratégia de colonização, de limpeza étnica e de genocídio dos “bárbaros”, também eles semitas; além disso, cumpre uma missão civilizacional a realizar por um povo “escolhido por Deus”, superior a todos os outros – que “existem para o servir”. Povo esse que se guia apenas pelas leis divinas e só presta contas ao Senhor.

Quando actualmente algum político ou diplomata deseja a saída de Benjamin Netanyahu da chefia do governo israelita como via para terminar a carnificina em Gaza não expressa mais do que um voto piedoso. Israel rege-se actualmente, talvez como nunca, pelo fundamentalismo religioso sionista, que determina a expulsão dos árabes da “Terra de Israel” – um território sem fronteiras estabelecidas onde os governantes não têm de obedecer às leis terrenas. “Sou contra o direito, o direito internacional, o direito em geral”, explica a ex-ministra da Justiça israelita, a jurista Tzipi Livni.

Netanyahu é, como se percebe, uma peça de uma engrenagem monstruosa que em nada depende dele para funcionar.

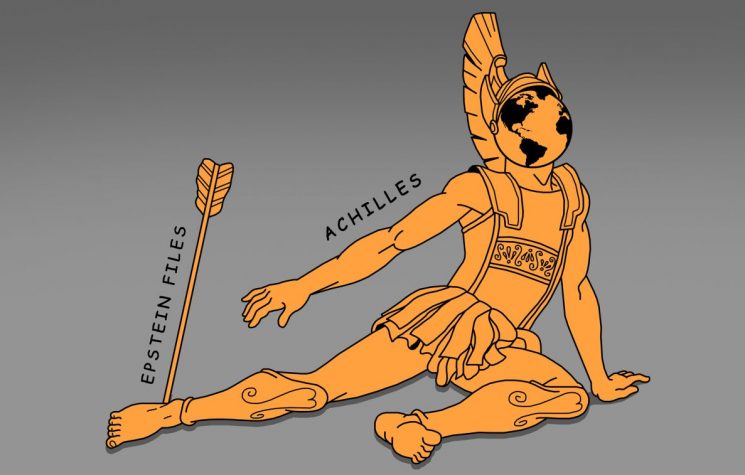

Vamos então conhecer um pouco melhor esta doutrina, o sionismo, que mantém o mundo de mãos amarradas, apesar lhe passarem à frente dos olhos as imagens do extermínio sistemático de um povo, e cujo papel na trágica realidade montada em Israel é frequentemente subvalorizado.

“Os palestinianos não existem”

A frase que se reproduz no início deste texto foi proferida pela antiga primeira-ministra de Israel e uma figura de culto do sionismo, Golda Meir, numa entrevista ao jornal “Le Monde”.

Golda Meir não era religiosa, ou pelo menos assim se definia; foi fundadora da central sindical Histadrut em 1928 e chefiou durante anos o partido Mapai, depois Partido Trabalhista, a fracção dita socialista do sionismo. Considerada a primeira “dama de ferro” da política internacional, pois saiu de cena em Israel quando Margaret Thatcher entrou ao serviço no Reino Unido, Golda Meir foi transformada em mito pelo aparelho de propaganda sionista funcionando a partir de Hollywood através de um filme épico produzido em 2023, ano em que Israel iniciou em Gaza a maior expressão da selvajaria humana desde as carnificinas de Hitler. “Talvez possamos perdoar aos árabes por terem matado os nossos filhos, mas para nós será mais difícil perdoar-lhes por nos terem obrigado a matar os seus filhos”, outra frase lapidar da antiga primeira-ministra de Israel que muito nos ajuda a entender a essência desumana e hipócrita do espírito sionista e, desde logo, permite estabelecer uma dissociação absoluta entre essa doutrina racista e genocida e o judaísmo enquanto povo, cultura e religião.

Dizia ainda Golda Meir que “os palestinianos não existem”, porque “existem apenas árabes”; e que, por isso, “como é que podemos devolver os territórios ocupados se não existe ninguém para recebê-los?”

Há poucos dias, o Knesset (Parlamento israelita) aprovou por larga maioria uma decisão segundo a qual Israel nunca permitirá a existência de um Estado palestiniano, desafiando assim o mundo e o direito internacional. Ontem como hoje, com a trabalhista Golda Meir ou o direitista (partido Likud) Netanyahu, o Estado de Israel, a imagem viva do sionismo, coloca-se numa plataforma acima das coisas terrestres, na qual vive “o povo eleito”, ao qual compete interpretar e cumprir as ordens dos poderes divinos. “É verdade, há a justiça, mas depois existe a justiça hebraica”, proclamava Golda Meir nos anos setenta do século passado. Uma formulação que, cinco décadas depois, foi retomada, usando outras palavras, por uma ex-ministra da Justiça de Ariel Sharon e Netanyahu, Tzipi Livni, muito querida de brilhantes palradores da nossa praça: “Sou jurista mas sou contra o direito, o direito internacional em particular, o direito em geral”. Sobra, deste modo, o direito divino, “a lei de Deus”, aquela segundo a qual se rege o Estado de Israel e que, em perfeita sintonia com a crueldade do Antigo Testamento – como acontece sob os nossos olhos – permite as limpezas étnicas, o extermínio e o genocídio.

Teia de mistificações

Os sionistas são quem melhor explica o sionismo. Não é uma aprendizagem fácil, porque a doutrina, sendo coerente nas suas finalidades e aplicação, está longe de ser linear devido às suas cambalhotas ideológicas; muitas vezes perdemo-nos entre a mistificação e a realidade, os princípios e o oportunismo, na deriva entre o determinismo religioso, a escatologia e a substância geoestratégica, mais prosaicamente, entre a verdade e a mentira. “Pode mentir-se no interesse de Israel”, máxima proclamada por Isaac Shamir, operacional terrorista com responsabilidade em assassínios selectivos – designadamente do conde Folke Bernardotte, mediador entre árabes e israelitas em nome da ONU, nos anos 1947/48 – e que chegou a primeiro-ministro na segunda metade dos anos oitenta.

Três das mistificações fundadoras do sionismo desenvolveram-se, e entranharam-se, ao longo do século XX e repercutem-se de forma agravada e intencionalmente irreversível nos dias de hoje, em que Israel está contra o mundo e o mundo tudo lhe permite.

É falso que o sionismo seja uma doutrina secular; que tenha como princípio fundador promover o “regresso” do povo judaico à “terra prometida”; e que represente o judaísmo, a religião judaica, a etnia e cultura hebraicas.

Essas três falsidades são, por sua vez, os pilares do monstruoso sistema de propaganda sionista manobrando nos principais centros de comunicação globalista e nas centrais de entretenimento, muito especialmente no império de Hollywood.

Ainda que o trabalho teórico do jornalista judeu austro-húngaro Theodor Herzl (1860-1904), considerado o fundador do sionismo político, não admita abertamente o carácter religioso da doutrina, o mito bíblico da “terra prometida” alimentou a sua fundamentação desde os primeiros passos, pelo menos logo que em 1908 se iniciaram as compras de terras árabes no território da Palestina sob controlo otomano, designadamente para criar os tão “românticos” como expansionistas e colonizadores kibutz “socialistas”. Os embriões das legiões e dos grupos terroristas que estiveram, posteriormente, na origem do Estado de Israel surgiram nessa altura, para forçar os árabes mais renitentes a “vender” as suas terras.

O artifício propagandístico proclamando o objectivo de “regresso à terra prometida” foi idealizado na reunião sionista de Basileia em 1897, frequentada pelas elites judaicas endinheiradas da Europa – interligando então esse conceito com o da génese sionista, conferindo à doutrina um inquestionável conteúdo religioso.

Na realidade não havia qualquer laivo de inocência ou de consciência progressista neste movimento. Theodor Herzl fora claro quanto às intenções de ocupação e expansão quando em 1900 recomendou que se “incitasse a população desfavorecida (da Palestina) a passar a fronteira, privando-a de trabalhar na nossa pátria”. Herzl fez gala em identificar como uma das suas fontes de inspiração a figura de Cecil Rhodes, o criador das doutrinas de “desenvolvimento independente”, eufemismo de apartheid, na África Austral, que ele qualificou como “um visionário”. A associação entre sionismo e racismo vem, portanto, dos primórdios da doutrina e do edifício teórico-prático montado pelo seu fundador.

Desde o início do século XX estava em campo, de maneira particularmente activa, a família de banqueiros Rothschild, de origem judaica alemã, que patrocinou a compra directa ou por interpostas pessoas e entidades, driblando as autoridades otomanas, de grandes áreas das terras palestinianas. Cerca de 20 mil hectares passaram para as mãos de imigrantes sionistas entre 1908 e 1914; algumas fontes afirmam que cerca de 20% das terras férteis da Palestina estavam em mãos dos colonizadores já em 1918.

Em 1917, entretanto, o governo britânico, a quem a elite sionista pedira apoio para o processo de colonização, formulou a famosa Declaração de Balfour (do nome do ministro dos Negócios Estrangeiros, Arthur Balfour) prometendo o apoio de Londres à criação de um “Lar Nacional” judaico na Palestina. Lord Balfour era um assumido antissemita; não estamos, porém, perante uma ironia histórica: esse foi mais um passo da longa e entranhada cooperação entre o sionismo e o antissemitismo que contribuiu para moldar a fundação e desenvolvimento do Estado de Israel; e que teve um marco fundamental na colaboração comprovada entre organizações e dirigentes sionistas e estruturas ao mais alto nível do fascismo mussoliniano e do nazismo hitleriano, como iremos perceber.

O racismo como marca genética

Theodor Herzl levantara o véu ao qualificar Cecil Rhodes, pai do apartheid, como um visionário.

A pegada racista ficou registada na génese e desenvolvimento do sionismo e não mais se extinguiu, antes se foi reforçando ao longo das décadas pré e pós-Israel até chegarmos aos dias de hoje, afirmando-se como pilar fundamental do regime terrorista de Benjamin Netanyahu.

Menahem Begin foi um dos mais renomados chefes de grupos terroristas como o Irgun e de milícias sionistas como a Betar – em seu tempo um batalhão da marinha fascista de Mussolini – que em 1977 chegou a primeiro-ministro do Estado de Israel. Uma vez no cargo, onde se distinguiu pela sangrenta invasão do Líbano, o cerco de Beirute e os massacres de Sabra e Chatila no Verão de 1982, apoiando-se no criminoso de guerra Ariel Sharon como chefe das forças armadas, foi agraciado com o Prémio Nobel da Paz. A distinção deveu-se, oficialmente, à assinatura de um tratado com o Egipto de Anwar Sadat, em 1977, celebrado à custa dos interesses e direitos do povo palestiniano.

“Os palestinianos são animais que caminham sobre duas patas”, definiu o Nobel Menahem Begin, um dos mais históricos dirigentes do Estado sionista, esse nosso imprescindível “aliado”, uma ilha do Ocidente entre os bárbaros do Médio Oriente, aliás a “única democracia” na região.

Um sucessor de Menahem Begin, Naftali Bennet, primeiro-ministro nos anos de 2021 e 2022, cumprimentou os participantes palestinianos numa sessão de “negociações” informando-os de que “ainda vocês trepavam às árvores já nós tínhamos um Estado”.

“Os nazis não eram arruaceiros”

O sionismo é uma forma de racismo.

Não, esta asserção não é uma manifestação de antissemitismo. O racismo do sionismo começa dentro do próprio “semitismo” ao apropriar-se do conceito de semita em detrimento de todos os outros povos da mesma condição étnica, designadamente os árabes.

O sionismo é racista e segregacionista dentro do próprio universo hebraico. A sociedade israelita está estratificada consoante a “pureza” das origens judaicas. À cabeça estão os asquenaze, oriundos da Europa Central e de Leste, os europeus inventores do sionismo e que o conduzem desde os primórdios, com repercussões praticamente totalitárias nos órgãos de decisão do Estado de Israel.

Os sefarditas são os judeus originários do Médio Oriente – designados “sabra” em Israel – do Norte de África e da Península Ibérica. Seguem-se os iemenitas, muito abaixo na escala; e os etíopes, os falacha, os “judeus pretos”. Que são muito úteis, porém, quando integrados em sectores avançados das tropas e polícias de choque, encarregados dos “trabalhos” mais selváticos.

Arthur Rupin, um eminente sionista que dirigiu a colonização da Palestina entre 1908 e os anos trinta do século passado, elaborou a estratificação social e étnica entre os judeus que ainda hoje é uma característica da sociedade israelita.

Escreveu Rupin: “Como queremos desenvolver o que é judeu na Palestina é desejável que os judeus de raça venham para a Palestina”. Nesse espírito, definiu a hierarquia da raça: “Europa Oriental, raça pura; iemenitas (na época também conhecidos por piolhosos) – para empregos subalternos; etíopes – a excluir”.

Arthur Rupin não é um marginal. A gestão da colonização da Palestina durante quase 30 anos não é tarefa que se entregue a um arrivista. Este teórico racista dá nome a ruas em várias cidades israelitas e a sua efígie foi estampada em selos postais.

Além disso, as suas ideias segregacionistas foram cotejadas com as de outros credenciados teóricos insuspeitos quando à genuinidade das teses. Em plenos anos trinta, Arthur Rupin deslocou-se à cidade alemã de Iena para se encontrar com Hans Gunther, o teórico nazi dos temas raciais, e ambos concluíram que tinham identidade de pontos de vista.

Pode argumentar-se que a época era outra, os conceitos sobre “raças” foram evoluindo e dissolvendo ao ritmo de princípios e causas que os tornaram anacrónicos, principalmente depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial.

Puro engano quando se trata do sionismo e do Estado de Israel. Em 2019, o rabino Gioea Reddler, dignitário religioso de uma academia militar na Cisjordânia ocupada, afirmou que “a ideologia de Hitler estava cem por cento correcta, mas incidiu sobre o lado errado”.

Sem dúvida, uma maneira interessante de reflectir sobre o Holocausto, longe de ser um caso isolado.

Moshe Feiglin, dirigente do Partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e dos atrás citados ex-primeiros-ministros Menahem Begin e Isaac Shamir, e vice-presidente do Parlamento entre 2013 e 2015, é um homem com ídolos no mínimo invulgares tratando-se de um judeu sionista e, certamente, a par da barbárie do Holocausto. Na opinião deste dirigente do partido no poder no Estado de Israel, “Hitler era um chefe militar inigualável; o nazismo fez passar a Alemanha de um nível baixo a um nível económico e ideológico fantástico. A Alemanha dispôs de um regime exemplar, de um sistema de justiça adequado e de ordem pública. Hitler gostava de boa música, os nazis não eram um bando de arruaceiros”.

Algumas décadas antes, Isaac Tabenkin, considerado o pai espiritual do movimento de ocupação de terras palestinianas através dos kibutz e quadro das milícias terroristas Hashemer, enumerara “os ideais de Hitler” de que dizia gostar: “homogeneidade étnica, possibilidade de troca de minorias étnicas, transferência de grupos étnicos em benefício de uma ordem internacional.”

Não houve esforços políticos e mediáticos nos sectores afectos ao governo para desautorizar os conceitos de Feiglin. O próprio primeiro-ministro Netanyahu, em plenas funções, teve o cuidado de ilibar Hitler de grande parte do terror do Holocausto, pondo em causa a sua responsabilidade na adopção da “solução final”. Segundo Netanyahu, ponta de lança do racismo sionista na carnificina e limpeza étnica que há mais de 150 dias decorre em Gaza, “Hitler não queria exterminar os judeus. Foi o mufti de Jerusalém (dignitário político-religioso islâmico) quem soprou a Hitler a ideia de exterminar os judeus em vez de os expulsar da Alemanha porque eles viriam para a Palestina”. Ainda de acordo com a narrativa de Netanyahu, Hitler, atónito, “perguntou o que fazer. Queime-os”, respondeu o mufti. Foi então que o führer, conhecido pela sua disponibilidade para ouvir opiniões e sugestões de outros, se decidiu pela matança.