O medo tanto leva a más escolhas de consumo como a más escolhas políticas. Sem o saber, a conferência de segurança de Munique mostrou-nos como o medo nos mata!

Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter

, Twitter![]() e VK

e VK![]() .

.

Escreva para nós: info@strategic-culture.su

Das duas uma: ou a democracia constitui um sistema totalmente inadequado para a governação do que quer que seja; ou o que nos apresentam como se tratando de democracia não o é de facto e é outra coisa, mesmo que, na aparência, assuma a forma de sufrágio directo e tendencialmente universal.

A última reunião do Conselho de Segurança de Munique foi enquadrada pelo Relatório respectivo, intitulado “Under Destruction (sob destruição)”, numa clara alusão à destruição em curso da ordem baseada em regras dos EUA e do Ocidente colectivo, e da designada “ordem internacional”, como se lhe refere a maioria global de países não ocidentais.

Não admira que, partindo das conclusões do relatório, o qual baseia os seus dados num conjunto de questionários realizados nas nações do G7, Brasil, Índia, China e África do Sul (os B(r)ICS), o discurso de Mark Rubio tenha parecido “histórico”, tal o pessimismo que resulta da análise realizada. Mais valeria perguntar se foi o discurso de Mark Rubio que se enquadrou no relatório, ou o relatório que enquadrou o discurso do Vice-Presidente dos EUA. Como veremos, a resposta a isto não é despicienda.

Um dos quadros mais significativos do Relatório de Segurança de Munique é o Mapa de Calor da percepção de risco da página 40. Os factores de risco exaustiva e cuidadosamente seleccionados vão, por ordem de maior risco, para o menor, da “Crise financeira ou económica no seu país”, “ciberataques”, “desigualdade”, “intempéries e fogos”, “alterações climáticas”, “Rússia”, “Terrorismo Islâmico”, “campanhas de desinformação dos inimigos”; “polarização política”, “crime organizado internacional”, “Emigração em massa resultante de guerras e alterações climáticas”, “destruição dos habitats naturais”, “guerras comerciais”, “racismo e discriminação”, “divisões entre os maiores poderes globais”, “desmantelamento da democracia”, “China”, “guerra civil e violência política”, “disrupção do fornecimento de energia”, robôs e inteligência artificial”, “insuficiência de alimentos”, “divisões entre os poderes ocidentais”, “estados unidos”, “mudança rápida na cultura”, “uma pandemia futura”, “terrorismo da extrema direita”, “Coreia do Norte”, “Irão”, “uso de armas biológica, químicas e nucleares por um agressor” e, em último, não fazendo mal a ninguém, mas sendo terrivelmente nociva para os estados mais pequenos que a incorporam, a “União Europeia”.

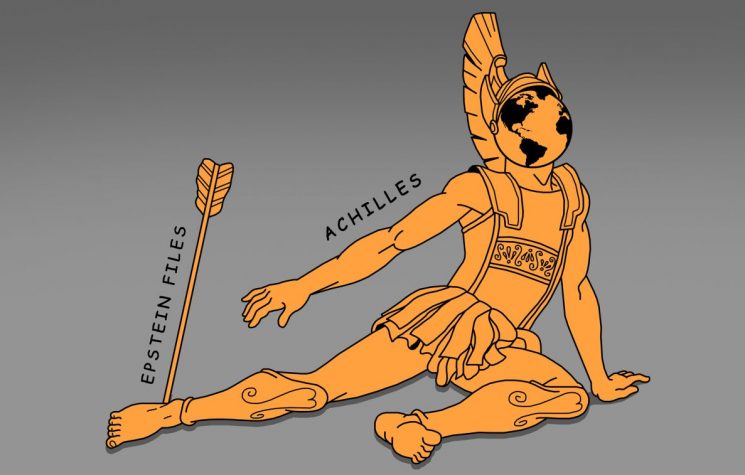

Primeiro, salta à vista que alguma coisa há-de estar muito mal – ou bem – com os chineses e os indianos, que, para estes povos, com excepção da “destruição dos habitats naturais” e das “alterações climáticas”, no caso da Índia, a percepção do risco está sempre no azul (isto é um mapa de calor). Na China, a percepção de risco é mínima em qualquer um dos factores enunciados, sendo os “Estados Unidos” o mais percebido, e apenas com 38% dos respondentes. Na Índia, tão fustigada por propaganda norte-americana contra a China, a percepção de risco relativamente à China é de 46%, ao passo que a percepção face aos EUA é de 42% (a Rússia é de 23% e a EU de 30%). Ou seja, deveríamos questionar-nos sobre o que seria se os programas anti-China, financiados pelo orçamento de estado dos EUA e por privados, como revelaram os ficheiros Epstein, não existissem.

O facto é que, sabendo-se que na China os salários crescem e as condições de vida melhoram, a percepção de risco é muito baixa quando comparada com os países mais vulneráveis às crises “made in” EUA, como a crise financeira de 2008, o Covid 19 (os ficheiros Epstein são bem elucidativos sobre a origem da pandemia e dos seus responsáveis, como o caso do sr. muito filantropo Bill Gates), a guerra comercial, o terrorismo islâmico como arma para destruir países como a Síria, a Líbia, o Iraque ou até o Irão, a crise energética europeia, a crise das cadeias de abastecimento e muitas outras, produzidas a contento, como forma de produzir endividamento público que seja acumulado pelas elites mais ricas do planeta. O facto é que quem olhar para o mapa de calor fica com a impressão de que a China é um qualquer paraíso da humanidade.

No caso da Índia, ainda se pode argumentar com a pouca literacia e acesso à informação, agora no caso da China? Como qualquer pessoa pode comprovar através do contacto com qualquer cidadão chinês, irá encontrar alguém cujo nível de informação médio não está entre os mais baixos do mundo. Não será tanto por desconhecimento, mas porque estar num país cuja vida melhora todos os dias e cujos governos se mostram capazes, a cada desafio, de responder com eficácia, eficiência e rapidez, ajuda muito a construir uma percepção de segurança. A verdade é que a China está igualmente entre as sociedades menos violentas, ao contrário dos EUA, onde o nível de violência sobe todos os dias, a galope das contradições que se agravam.

Já nos países ocidentais, cujas economias estão estagnadas há décadas, onde os trabalhadores perdem poder de compra diariamente e se confrontam com uma degradação sem precedentes da infraestrutura pública, dos serviços públicos, da habitação e dos direitos laborais e sociais, a percepção de insegurança é absolutamente brutal. A conclusão de que a percepção de insegurança está intimamente ligada à ausência de respostas eficazes e adequadas aos problemas civilizacionais é deveras desconcertante. Se a governos que prometem tudo e o seu contrário para fazerem nada e agravarem os problemas da maioria, adicionarmos ainda serviços de informação que buscam apenas o lucro e em que a informação é apenas o veículo do sensacionalismo que manipula os comportamentos geradores dos ganhos financeiros, bem constatamos que os povos ocidentais estão envolvidos numa tóxica malha relacional.

Não podemos, portanto, ser ingénuos sobre as causas imediatas desta sensação de insegurança. Para além da insegurança material, que se agrava em resultado de políticas de redistribuição e concentração de riqueza cada vez mais injustas, o papel dos serviços de informação ao serviço da oligarquia assume especial relevância.

Uma consulta rápida, desta lista de factores de risco, sobre quais os cinco primeiros que dominam as tendências noticiosas da comunicação social, o resultado é expressivo: 1.º Conflitos Geopolíticos e Grandes Potências (Rússia, China, EUA); 2.º Alterações Climáticas, Intempéries e Fogos; 3.º Ciberataques e Inteligência Artificial (IA); 4.º Campanhas de Desinformação e Polarização Política; 5.º Crise Financeira ou Económica (Inflação e Custo de Vida). Para além destes viriam ainda as “tensões geopolíticas”, migrações em massa” e “riscos ligados à Inteligência Artificial”. Todos assuntos amplamente noticiados.

Todos estes cinco cabem também nos 10 primeiros mais quentes enunciados no Relatório de Segurança de Munique, e mais percebidos nos países do G7 e nos BICS, países que estão também mais sujeitos à influência dos serviços informativos e das redes sociais do ocidente. O contraste entre a China e os restantes países é evidente e ajuda a perceber em que medida uma média soberana, um controlo soberano das redes sociais e do espaço digital independente ajudam a proteger uma população das influências mais nocivas que o ocidente produz em si próprio e nos países que quer dominar. Também daqui retiramos a importância que o domínio do espaço informativo por parte de uma potência estrangeira tem nas mentes de uma população, encontrando-se a Alemanha, a França, a África do Sul, o Reino Unido e a Itália, entre os países nos quais a percepção de risco é maior.

Daí que, voltando ao discurso de Mark Rubio e ao ultimato que faz à União Europeia, não seja difícil de perceber quem está por detrás deste clima de insegurança e quem visa utilizá-lo como vantagem. É que a utilização do caos como forma de domínio não é nova. Os EUA, constatando que a ordem internacional saída da Segunda Guerra Mundial lhes deixou de servir, promovem agora a sua desagregação e destruição. O discurso dominante é simples: agora acabou-se a ordem baseada em regras e é o tempo de cada um olhar por si.

Mas esta iniciativa não partiu do sul global. Não foram China, Rússia ou Índia quem veio alguma vez dizer que a ordem internacional já não servia, muito pelo contrário. Ao afirmarem o direito a um espaço soberano, ao mesmo tempo reivindicaram a protecção de uma ordem internacional que os EUA usaram para construir a sua hegemonia mundial no pós-guerra fria. Não conseguindo conter o movimento de reivindicação das respectivas soberanias por parte das potências emergentes, os EUA partiram para a destruição da ordem cuja construção foi por si liderada, tentando reconstruir uma hegemonia em que a sua vontade seja lei, substituindo a diplomacia e o soft-power pela ameaça e pela brutalidade armada.

Portanto, quando ouvimos muitos analistas dizerem que “estamos na era do retorno às esferas de influência”, o que eles deveriam dizer não era isto, mas sim “os EUA decidiram destruir a ordem internacional vigente, reagrupando forças na sua esfera de influência para, no caos da fragmentação e no uso de uma brutalidade que é sua – e apenas sua – prerrogativa, definirem as linhas do sistema que há-de vir redefinir essa ordem internacional, na esperança de assim voltarem à relativamente incontestada hegemonia”. Era isto que deveriam dizer.

O problema é que muitos analistas – especialmente os estado unidenses – continuam a enfermar de uma visão excessivamente americocentrista, que contradiz o discurso que os próprios proferem quando dizem que o mundo agora é multipolar. Olhando as coisas a partir do que dizem e fazem as potências emergentes (revisionistas segundo a literatura oficial dos EUA), rapidamente constatariam que nenhuma delas algum dia desafiou – no verbo e na prática – a ordem internacional de forma sistemática, mas, ao invés, o que fizeram foi, por um lado, exigir dos EUA o abandono do “double satandard” e, por outro lado, encontrar formas de conter e condicionar a acção unilateral dos EUA, aquando da aplicação desse “double standard”. E fizeram-no através da cooperação e do comércio, nunca através das armas.

Em nenhum momento os BRICS desafiaram a ONU, como o fizeram Israel ou EUA. Em nenhum momento, os BRICS se colocaram fora do sistema financeiro internacional, regulado e controlado pelos EUA. Nunca os BRICS apreenderam, sancionaram ou embargaram activos norte-americanos ou ocidentais, a não ser em retaliação e não de forma sistemática, apenas pontual, como os casos de Rússia ou Irão. Ao invés, os BRICS uniram esforços no sentido de assegurar o direito às suas próprias decisões e a uma vida internacional situada à parte dos instrumentos de controlo dos EUA, cooperando no sentido de atenuar – sem desafiar de frente – os efeitos tóxicos de um sistema monetário internacional e de uma arquitectura de segurança criada, sobretudo, para fortalecer a hegemonia de Washington.

Portanto, quando Rubio se dirige à Europa, em Munique, impondo-lhe uma escolha, entre o nós, ou o eles, os desafiantes, o que ele diz faz é usar a percepção de risco veiculada pelo Relatório de Segurança de Munique para chantagear, pelo medo, os povos europeus. Na prática, os EUA criam o risco, determinam, amplificam e influenciam a sua percepção e, depois de apresentarem um cenário de terror, cheio de perigos, desafios, obstáculos e dificuldades quase inultrapassáveis, dizem: é hora de pensar do ponto de vista civilizacional, de todos se juntarem a quem com eles, contra os bárbaros que estão a ameaçar as nossas fronteiras. Mas não se ficando por aqui e indo mais longe, Rubio ainda transmitiu que os EUA não se esquecerão de quem estará com ou contra eles. Esta posição maniqueísta funcionará como faca em manteiga junto de uma classe política fragmentada, desprovida de lideranças fortes, indecisa e sem um rumo certo.

A fluidez política que resulta de uma EU dominada por uma burocracia tecnocrática, incapaz de exercer uma liderança efectiva e mais funcionando como um aparato administrativo ao serviço dos poderes dominantes capazes de a influenciar, cria também as condições necessárias para que este tipo de ameaça tenha os efeitos pretendidos. Vejamos: se cada estado europeu isolado é incapaz de deter os efeitos adversos dos riscos enunciados e percebidos, a propensão para agir sob o princípio de uma cautela que o atira para o seio protector do mais forte, ou daquele que aprendeu como sendo o mais forte, é muito presumível.

De um lado a potência ainda hegemónica, percebida como a maior de todas e aquela que ainda está na posse dos mais efectivos mecanismos geopolíticos de governação e coerção. Do outro lado, uma potência emergente, muito capaz, mas ainda nãos e encontrando na posse dos mecanismos alternativos de governação mundial e dependendo de um fragmentado conjunto de nações candidatas à definição independente da sua fatia de participação na riqueza mundial, umas muito conscientes e seguras do seu papel, outras nem por isso, tornando muito questionável a capacidade dessa potência, mesmo quando em associação com o maior poder nuclear do planeta, em conseguir contrariar os intentos daquela que se encontra desafiada.

O facto de os EUA colocarem a tónica do desafio no hemisfério ocidental, numa clara transposição da doutrina Donroe, um hemisfério que está tão próximo dos EUA, a potência candente, como distante da potência nascente, torna esta escolha tremendamente difícil, pelo isolamento que pode produzir em qualquer nação que, não fazendo a escolha correcta, se encontre mais tarde numa posição como se encontram Cuba ou a Venezuela.

A brutalidade trumpista contra Cuba ou a Venezuela, que constitui crimes contra a humanidade, tem um efeito calculado e instrumental decisivo, avisando os mais corajosos de que a retaliação será brutal. Nas mentes de uma classe política que se habituou, há muito, a seguir os EUA em tudo o que foi estratégico nos últimos 20 anos, não deixará de ter os seus efeitos. A estratégia de Rubio é clara: agora é hora de reagrupar junto dos seus e abandonar as relações com os que ameaçam o espaço vital definido pela doutrina Donroe.

Ora, é razão para nos perguntarmos se é possível que uma democracia seja governada por adoradores de Aliens, como Rubio, por pedófilos e violadores, capazes dos mais hediondos actos contra os outros povos, como os que vimos em Gaza, agora em Cuba ou antes na Venezuela, capazes de atacar centrais nucleares e governando cada vez mais para o bem-estar de uma fracção cada vez mais curta da população. Acresce que esta elite política saída da suposta democracia produz os perigos que hão de ser usados como fonte de medo, manipulando as escolhas individuais e colectivas daqueles que se lhes submetem. Mesmo perante a exposição total, ao nível do que as Epstein files fizeram, esta gente permanece incólume como se nada se passasse.

Se a democracia não nos garante os melhores e mais sérios políticos, as formas de governo mais civilizadas e a forma mais elevada de actuação política e, ao invés, garante a mais bárbara que encontramos hoje no mundo e a que desconsidera mais os direitos e as condições de vida dos seus próprios povos, então, diria eu, é porque não é democracia, porque a sê-lo, teríamos de considerar que, pessoas informadas e educadas – como as que se produziriam numa democracia plena – seriam capazes de estar tão equivocadas que escolheriam continuada e repetidamente, sem nunca se dar conta, as formas de governo que menos corresponderiam aos seus interesses.

Teríamos de acreditar que gente civilizada, com capacidade crítica e letrada, era capaz de se enganar tanto e tão repetidamente que escolheria as políticas e os políticos que contra elas governam, sem nunca se darem conta de tal, porque incapazes de ligar a realidade em que sofrem às causas reais desse sofrimento, apesar de viverem com cada vez mais medo e cada vez mais embrenhadas e condicionadas pela violência que as oprime.

Como não quero acreditar que tal seja “democracia”, prefiro partir do princípio de que o sistema sufrágico actual, provido de todas as alavancas que permitem condicionar o comportamento humano, não passa do modelo político perfeitamente aperfeiçoado para a produção dos efeitos que constatamos e para benefício daqueles que estão a ser beneficiados.

Vivemos numa plutocracia escondida sob uma capa de aparente fragmentação política, que encontra a sua cola no dia de eleições como numa prateleira de supermercado encontram, em suposta concorrência, os produtos de uma economia cartelizada.

O medo tanto leva a más escolhas de consumo como a más escolhas políticas. Sem o saber, a conferência de segurança de Munique mostrou-nos como o medo nos mata!