Israele e gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare a breve termine redditizia per se stessi

L’Operazione Midnight, nel cui ambito gli impianti nucleari iraniani di Natanz, Fordow e Ishfahan sono stati colpiti da missili Tomahawk lanciati da un sottomarino classe Ohio e da bombe ad alto potenziale Gbu-57S sganciate da bombardieri stealth B-2 Spirit, ha prodtto risultati di grande rilievo. L’azione, anticipata con largo anticipo da Washington a Teheran, avrebbe secondo il direttore della Cia John Ratcliffe e la direttrice della National Intelligence Tulsi Gabbard «devastato i siti nucleari iraniani», sebbene un’analisi della Defense Intelligence Agency e le stesse esternazioni formulate dal vicepresidente Jd Vance suggeriscano un impatto di gran lunga più contenuto. Senza contare che i 408 kg di uranio arricchito in possesso dell’Iran erano stati preventivamente trasferiti dagli impianti nucleari colpiti dai raid Usa in località per ora sconosciute a Washington.

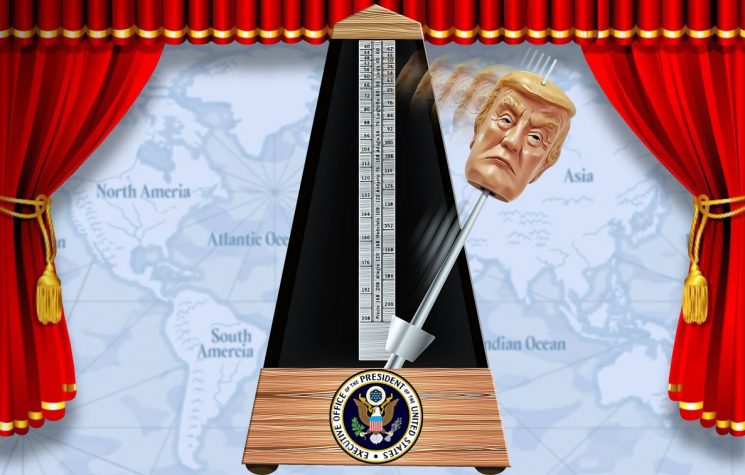

È, in altri termini, alquanto improbabile che l’impatto reale degli attacchi statunitensi contro gli impianti iraniani trovi preciso riscontro nella narrazione confezionata ad arte da Washington. Cionondimeno, la “verità politica” di cui l’amministrazione Trump ha tratteggiato i contorni si è rivelata funzionale a interrompere quantomeno in via provvisoria un conflitto che stava prendendo una piega decisamente sfavorevole a Israele.

Paese, quest’ultimo, condannato a ricercare successi militari in tempi estremamente brevi dalle sue peculiari specificità: ridotte dimensioni geografiche (22.000 km2); una struttura demografica relativamente esigua, disomogenea (10 milioni di abitanti, di cui oltre 2 milioni di etnia araba) e concentrata in pochi centri urbani; un’economia votata alla modernizzazione tecnologica ma altamente terziarizzata (i servizi pesano il 66% circa del Pil) e dipendente dalle importazioni. Sotto il profilo militare, Israele dispone di una imponente flotta di caccia (F-16, F-35, ecc.) e di un’architettura antimissilistica multistratificata, che combina sistemi di fabbricazione autoctona e statunitense (Iron Dome con intercettori Tamar, David’s Sling, Arrow-3, Thaad e Patriot). Il sostegno incrollabile accordato dagli Stati Uniti e dai Paesi europei è risultato finora fondamentale a compensare alla paralisi economica in cui Israele è piombato sulla scia delle dinamiche innescate dallo scatenamento dell’Operazione al-Aqsa Flood ad opera dai guerriglieri palestinesi il 7 ottobre 2023. Alla crescita asfittica è andato a combinarsi un deficit di bilancio in forte espansione (6% del Pil) destinato inesorabilmente a gravare come un macigno sul debito pubblico (prossimo ormai alla soglia del 70% del Pil), ma necessario per sostenere lo sforzo bellico aperto su più fronti (Striscia di Gaza, Cisgiordania, Libano, Siria, Iraq, Yemen) dal governo Netanyahu e rivelatosi tanto dispendioso in termini di mezzi e uomini quanto povero di risultati concreti. Il costo della sola campagna militare nella Striscia di Gaza, calcola la Bank of Israel, avrebbe richiesto fino ad ora qualcosa come 67 miliardi di dollari.

L’Iran, viceversa, è il diciottesimo Paese al mondo per estensione geografica (1,65 milioni di km2) e il diciassettesimo per popolazione (quasi 92 milioni di persone), dotato di una struttura demografica fortemente disomogenea (24 milioni di azeri, oltre a curdi, luri, arabi, beluci e turkmeni), di una popolazione universitaria di grande spessore sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo e di un’economia imperniata sull’industria (25% circa del Pil). Temprata da decenni di sanzioni e da una sanguinosissima guerra con il vicino Iraq (1980-1988), la Repubblica Islamica ha sviluppato una notevole capacità di resistenza alle sollecitazioni esterne, oltre a un tessuto produttivo in grado di soddisfare in autonomia gran parte della domanda interna di beni e servizi. Il supporto di Paesi come Cina (grande acquirente di idrocarburi iraniani e investitore di primo piano nel Paese), Corea del Nord (con cui l’Iran coopera in materia nucleare e missilistica) e Russia (grande fornitore di tecnologia militare a cui l’Iran è legato da un trattato di partnership strategica siglato nel gennaio di quest’anno) e l’inquadramento in organismi in forte ascesa come il Brics e la Shanghai Cooperation Organization assicura alla Repubblica Islamica un validissimo supporto esterno. L’alleanza con le forze integrate nel cosiddetto “Asse della Resistenza” (Hezbollah, gruppi guerriglieri palestinesi, milizie sciite irachene, Houthi yemeniti) conferisce altresì all’Iran la possibilità di esercitare costante pressione militare su Israele. Allo stesso modo, la riapertura dei canali diplomatici con l’Arabia Saudita concordata nel 2023 grazie alla mediazione cinese ha condotto a un stemperamento generalizzato delle tensioni intestine al mondo musulmano che per decenni hanno insanguinato la fitna.

La punta di lancia dell’apparato militare iraniano è indubbiamente costituita dall’arsenale missilistico, composto da migliaia di vettori di ogni tipo – da rimasugli degli anni ’80 agli ipersonici più moderni – accumulati nel corso di decenni di preparazione a un conflitto con l’asse Stati Uniti-Israele. A differenza degli aerei israeliani, che devono essere manovrati da piloti addestrati di tutto punto e riforniti in volo per raggiungere il territorio iraniano, i missili iraniani risultano particolarmente “economici” ed efficaci, assicurando un rapporto costi/benefici di gran lunga migliore. Stesso discorso vale per i droni, sul cui sviluppo l’Iran ha puntato ormai da molti anni conseguendo risultati notevoli. Prova ne è l’accordo siglato tra Mosca e Teheran che riconosce alla Russia il diritto di fabbricare droni Shahed nei propri stabilimenti.

L’Operazione Rising Lion scatenata da Israele nella notte del 13 giugno ha inflitto un duro colpo alla Repubblica Islamica, con le forze speciali appoggiate a reti di collusione interna che hanno distrutto e/o messo fuori uso radar e sistemi di difesa aerea aprendo la strada alle incursioni aeree. Nell’arco di poche ore, i velivoli israeliani hanno colpito depositi di munizioni, rampe di lancio, infrastrutture militari di vario genere e gli edifici in cui risiedevano sia alti ufficiali delle forze armate e dei Pasdaran, sia scienziati coinvolti a vario titolo nel programma nucleare iraniano.

A partire dal giorno successivo, tuttavia, l’Iran ha avviato una rappresaglia missilistica scaglionata in più riprese che ha palesemente colto di sorpresa Israele. Le prime sventagliate, comprensive di decine di missili di vecchia fabbricazione, si sono concentrate su una molteplicità degli obiettivi, al fine di costringere la controparte a disperdere le capacità antiaeree su tutto il territorio. Una volta appurato che le riserve israeliane di intercettori (particolarmente costosi e complessi da produrre) erano ridotte al lumicino e che Tel Aviv le aveva schierate a protezione delle strutture più critiche come l’impianto nucleare di Dimona, sono partiti gli attacchi successivi, che hanno registrato l’impiego di missili vecchi e moderni contro obiettivi sensibili in città cruciali ma lasciate necessariamente sguarnite come Tel Aviv e Haifa.

Quella che il governo Netanyahu aveva immaginato come un’operazione lampo volta allo smantellamento del programma nucleare iraniano e magari al cambio di regime a Teheran si è così trasformata in una guerra di attrito, che Israele non è sufficientemente attrezzato per sostenere. Di qui l’intervento “teatrale” statunitense in soccorso di Israele, preannunciato con largo anticipo agli iraniani per contenere i danni e di fatto “accettato” da questi ultimi per offrire a Washington una via d’uscita rispetto alla concreta prospettiva di vedersi risucchiati in una guerra di logoramento diretta – non più per procura – dagli esiti imprevedibili. I bombardamenti dei siti nucleari iraniani debitamente “svuotati” sono stati condotti da velivoli B-2 Spirit decollati dal Missouri allo scopo specifico di evitare qualsiasi coinvolgimento delle basi statunitensi all’estero e mantenere il confronto geograficamente “contenuto”.

Significativamente, l’Operazione Midnight Hammer è scattata subito dopo che, scrive «Yedioth Ahronoth» sulla base di confidenze rese da anonimi funzionari israeliani, il governo Netanyahu aveva manifestato alle controparti di Teheran disponibilità ad accettare una tregua in caso di sospensione degli attacchi iraniani. A sua volta, la Repubblica Islamica ha reagito inscenando una ritorsione puramente simbolica e parimenti preannunciata contro la base statunitense in Qatar di al-Udeid, sulla falsariga del modus operandi adottato nel 2020, quando Teheran comunicò in anticipo a Washington l’imminente lancio di missili balistici contro un base statunitense in Iraq come rappresaglia per l’assassinio a Baghdad del generale Qassem Suleimani.

Attraverso l’Operazione Midnight Hammer, gli Stati Uniti hanno interrotto un conflitto altamente distruttivo limitando al minimo l’impiego di risorse e senza impelagarsi in una nuova guerra mediorientale. La leadership iraniana ne esce notevolmente rafforzata, sotto il duplice profilo della legittimazione interna e del sostegno internazionale. Lo si evince dalle manifestazioni di appoggio alla Guida Suprema Khamenei, ai Pasdaran, alle forze armate e al governo Pezeshkian organizzata in decine di città iraniane, e dalle posizioni aspramente critiche nei confronti della condotta israeliana e statunitense assunte praticamente da tutto il mondo a eccezione dell’Occidente. La Repubblica Islamica, per di più, ha palesato urbi et orbi una forza militare e una capacità di pianificazione di primissimo piano, e dispone ora del supporto politico necessario per smantellare senza andare troppo per il sottile le reti del collaborazionismo interno allestite nel corso degli anni dai servizi di sicurezza israeliani.

Il quadro strategico venutosi a delineare evidenzia l’inconsistenza delle esternazioni formulate dal primo ministro Netanyahu, il quale ha ringraziato pubblicamente il presidente Trump per l’intervento statunitense e annunciato che Israele è andato molto oltre il raggiungimento degli obiettivi dell’Operazione Rising Lion, alla luce del debellamento della “minaccia immediata” rappresentata dal programma nucleare iraniano. In realtà, l’attacco israeliano non ha conseguito alcuna delle finalità militari e politiche prefissate, mentre la reazione dell’Iran ha messo a nudo i limiti dei tanto celebrati sistemi di difesa aerea israeliani e imposto alla controparte un tipo di conflitto dominato da una logica – quella del logoramento – ad essa sfavorevole. Nonché enormemente costosa: il quotidiano finanziario israeliano «The Markers» ha quantificato l’esborso per la difesa aerea ammonti in circa 285 milioni di dollari ogni notte, mentre la stampa egiziana parla di un esborso pari a 725 milioni di dollari per notte. Un singolo intercettore Arrow-3 costa circa 4 milioni di dollari. Secondo il «Financial Express», Israele ha speso circa 5 miliardi di dollari soltanto nella prima settimana di attacchi contro l’Iran, mentre l’Aaron Institute for Economic Policy ha calcolato che l’esborso avrebbe superato i 12 miliardi di dollari qualora il conflitto si fosse protratto per un mese. Naser Abdelkarim, professore di finanza presso l’American University of Palestine, ha sottolineato che gli attacchi hanno avuto un impatto diretto non solo sulle spese militari di Israele, ma anche sulle attività produttive. A suo avviso, il costo totale, direttamente e indirettamente, potrebbe arrivare addirittura a 20 miliardi di dollari, con conseguente, ulteriore incremento del deficit di bilancio che il governo di Tel Aviv si vedrà costretto a coprire o con tagli alla spesa pubblica, o con un aumento delle tasse, o con nuovo indebitamento. Il Ministero delle Finanze israeliano ha denunciato che le risorse a disposizione si stanno rapidamente esaurendo, dopo aver richiesto il trasferimento di 857 milioni di dollari al Ministero della Difesa da compensare parzialmente mediante tagli di 200 milioni di dollari ai Ministeri della Salute, dell’Istruzione e dei Servizi Sociali. Le agenzie di rating, che negli scorsi mesi hanno varato diversi declassamenti del debito pubblico israeliano, aspettano l’esecutivo guidato da Netanyahu al varco. L’aumento delle spese militari va combinato con l’entità della distruzione prodotta dagli attacchi iraniani, stimata dal direttore generale dell’Autorità Fiscale israeliana in 3 miliardi di dollari. «Questa – ha aggiunto il funzionario – è la sfida più grande che ci siamo trovati ad affrontare nella nostra storia: non abbiamo mai subito danni tanto ingenti».

A riprova del fatto che l’intervento statunitense ha salvato Israele da una sconfitta bruciante e potenzialmente disastrosa