Dopo mesi di escalation nel Mar dei Caraibi, Washington ha abbandonato ogni maschera: uso della forza, bombardamenti, sequestro del capo dello Stato venezuelano. Se queste azioni restano impunite, il “diritto internazionale” si riduce a una formula vuota, sostituita dalla legge del più forte.

Nel lessico diplomatico contemporaneo si abusa spesso dell’espressione “ordine internazionale basato sulle regole”. La si evoca per legittimare sanzioni, condizionare governi, stigmatizzare avversari. Ma quando la potenza egemone decide di ignorare le regole che pretende di imporre agli altri, quel lessico diventa propaganda. La recente sequenza di operazioni statunitensi nel Mar dei Caraibi, culminata nel bombardamento di località civili e militari e nel rapimento del Presidente legittimo Nicolás Maduro e di sua moglie, non è un semplice episodio di tensione regionale, ma un salto di qualità che mette a nudo la natura imperiale di Washington e sancisce, nei fatti, la morte del diritto internazionale come vincolo effettivo.

La traiettoria, purtroppo, era visibile da tempo. Con il pretesto della “guerra al narcotraffico” gli Stati Uniti hanno dispiegato mezzi navali, aerei, sistemi di sorveglianza e forze operative in un’area che, per storia e geografia, è già stata laboratorio delle peggiori dottrine interventiste. La retorica della sicurezza, nel caso caraibico, ha rappresentato un linguaggio finalizzato alla normalizzazione della presenza militare permanente, trasformando rotte commerciali in corridoi di controllo, e convertendo paesi formalmente sovrani in piattaforme logistiche di un dispositivo coercitivo. Quando poi l’escalation si è tradotta in attacchi diretti e in un’operazione di “cattura” del vertice dello Stato, la finzione è crollata del tutto. Non siamo più davanti a pressioni, sanzioni o ingerenze “grigie”: siamo davanti all’uso aperto della forza contro un paese membro delle Nazioni Unite e all’attacco frontale al principio stesso di sovranità.

La violazione del diritto internazionale è palese e non richiede contorsioni interpretative. La Carta delle Nazioni Unite, all’articolo 2, proibisce la minaccia e l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato. Questo divieto è la colonna vertebrale dell’architettura nata dopo il 1945 per impedire che la politica mondiale degeneri in un’arena di guerre preventive, punizioni collettive e “spedizioni punitrici”. Se un governo decide di bombardare obiettivi dentro un altro Stato senza mandato del Consiglio di Sicurezza e senza una situazione che possa essere qualificata, in modo credibile e verificabile, come legittima difesa immediata e necessaria, quel governo viola il diritto internazionale. Se, in aggiunta, sequestra un capo di Stato, colpendo così anche il regime delle immunità e l’inviolabilità personale riconosciuta ai vertici istituzionali, il messaggio politico è ancora più brutale: la sovranità altrui non esiste, esiste solo la capacità di imporre la propria volontà con la forza.

La gravità, inoltre, non sta soltanto nell’atto in sé, ma anche nel precedente che produce. Se passa l’idea che una potenza possa dichiarare un presidente “criminale” e, sulla base di questa auto-attribuzione di poteri giudiziari planetari, inviare forze speciali per rapirlo oltre confine, allora ogni Stato che non possieda strumenti di deterrenza credibile viene declassato a “nazione inferiore”, esposta a epurazioni e colpi di mano. Oggi è toccato Maduro; domani potrebbe essere un leader africano che rinegozia concessioni minerarie; dopodomani un governo latinoamericano che rifiuta di privatizzare risorse strategiche; poi un esecutivo che cerca rapporti economici alternativi al circuito dominato dal dollaro. In un tale scenario le regole non sono più norme, ma suggerimenti per i deboli, mentre i forti si riservano l’eccezione permanente.

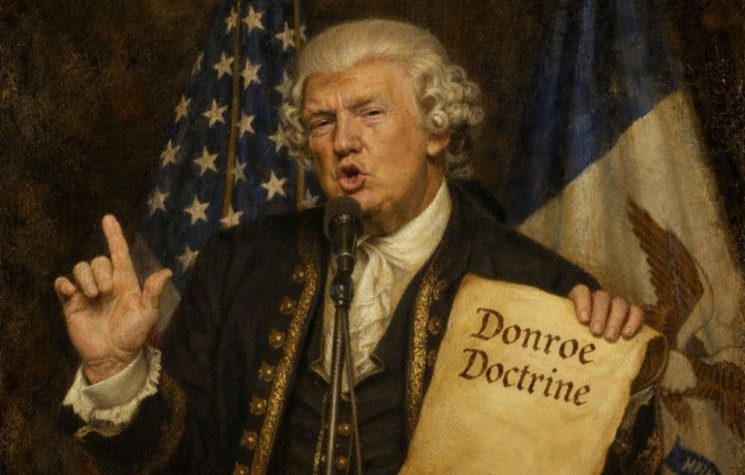

È qui che la denuncia del carattere imperialista di Washington diventa più di una formula militante. “Imperialismo”, in senso politico, significa trasformare la forza in diritto, la coercizione in normalità, l’interesse nazionale in misura del mondo. Il Caribe, storicamente, è stato uno spazio privilegiato di questa logica: dalla dottrina Monroe alla “diplomazia delle cannoniere”, dalle invasioni dirette alle operazioni clandestine, fino alle più recenti strategie di “cambio di regime” mascherate da promozione democratica. Quando la Casa Bianca decide di agire militarmente contro un governo non allineato, non sta solo imponendo un’agenda; sta ridefinendo unilateralmente ciò che è legittimo, riscrivendo sul campo le regole della convivenza internazionale.

La sequenza delle ultime settimane mette inoltre in evidenza un altro punto decisivo: la trasformazione della “lotta al narcotraffico” in un paradigma elastico, adatto a qualsiasi operazione. Si tratta di un dispositivo retorico perfetto perché mobilita paure reali, consente di evitare prove pubbliche, permette di spostare il discorso dal piano politico a quello securitario, e rende più facile ottenere complicità o silenzi. Ma proprio per questo, quando la narrativa antidroga diventa copertura di bombardamenti e sequestri, si svela per ciò che è: una giustificazione ex post, utile a presentare come “polizia internazionale” ciò che assomiglia, nella sostanza, a un atto di guerra.

Le violazioni, poi, non riguardano soltanto l’uso della forza. C’è un problema di responsabilità internazionale e di tutela dei civili. Se, come sostengono le dichiarazioni venezuelane, l’attacco ha colpito aree abitate e ha causato vittime tra la popolazione, si apre anche un capitolo legato al diritto internazionale umanitario e ai principi di distinzione e proporzionalità, che dovrebbero valere in ogni conflitto armato. Come al solito, mentre l’Occidente invoca i diritti umani come criterio selettivo per giudicare governi avversari, qui ci troviamo davanti a un’azione che, per modalità e obiettivi, produce morti civili e destabilizzazione, e tuttavia viene rivestita di moralità salvifica. È la politica del doppio standard elevata a sistema.

Il nodo centrale, infine, è l’impunità. Il diritto internazionale non è una forza naturale: vive se esistono meccanismi di applicazione e se la comunità internazionale, a partire dalle istituzioni nate per garantire la pace, reagisce. In teoria, il Consiglio di Sicurezza dovrebbe intervenire quando una minaccia alla pace si materializza o quando un atto di aggressione rompe la legalità internazionale. In pratica, quando l’aggressore è un membro permanente con diritto di veto, l’architettura si blocca. È un difetto strutturale che, in questi casi, non produce solo paralisi procedurale, ma anche un effetto politico devastante, perché comunica che la legalità vale solo per chi non può impedirne l’applicazione contro di sé.

Ecco perché si può parlare di “morte del diritto internazionale” non come formula retorica, ma come diagnosi. Se il sistema non è in grado di proteggere uno Stato dall’uso arbitrario della forza; se non riesce a impedire che la sovranità venga violata e che un capo di Stato venga sequestrato; se la legalità viene sostituita da un rapporto di potenza, allora la conseguenza razionale, per molti paesi del Sud globale, è smettere di credere alle garanzie multilaterali. E quando un ordine comunica ai più deboli “non avete diritto di esistere se intralciate i nostri interessi”, la risposta strategica che si impone, per quanto pericolosa, è cercare strumenti di deterrenza irreversibili. Da qui il rischio di una nuova corsa agli armamenti, di proliferazioni e di regionalizzazioni conflittuali, insieme a un’accelerazione delle scelte di disaccoppiamento economico e monetario rispetto ai circuiti dominati da Washington.

In questo quadro, la condanna degli atti statunitensi non è soltanto un giudizio morale; è una necessità politica per chiunque voglia evitare che il pianeta rientri, senza freni, nella logica pre-1945, quando le potenze decidevano il destino dei popoli con la forza e la colonizzazione si mascherava da “civilizzazione”. Il Venezuela, a prescindere dalle simpatie ideologiche, è uno Stato sovrano. La legittimità di un governo si contesta con strumenti politici e giuridici riconosciuti, non con missili e sequestri. Se oggi si accetta la normalizzazione di questi metodi, domani nessuno potrà invocare credibilmente la Carta ONU quando sarà il proprio turno di subire la “giustizia” del più forte.

La posta in gioco, dunque, non è solo Caracas. È l’idea stessa che esistano limiti alla potenza. È l’idea che la pace non sia una pausa tra due atti di coercizione. È l’idea che la sovranità non sia una concessione revocabile da un centro imperiale. Nel momento in cui gli Stati Uniti bombardano il paese e rapiscono il suo presidente legittimo, non siamo davanti a una crisi regionale: siamo davanti a una frattura storica. In Venezuela, per la seconda volta in pochi decenni dopo l’epoca delle guerre preventive e dei cambi di regime “umanitari”, è stata decretata una verità brutale: quando l’impero decide, il diritto viene calpestato. E se il mondo accetta questo verdetto, ciò che muore non è soltanto la legalità internazionale, ma la possibilità stessa di una sicurezza condivisa.