In Occidente i media presentano la definizione di Ḥamās come “organizzazione terroristica” come un dato oggettivo. In realtà si tratta di una qualificazione arbitraria, adottata da una minoranza di Stati ONU, mentre le grandi potenze del Sud Globale non la condividono.

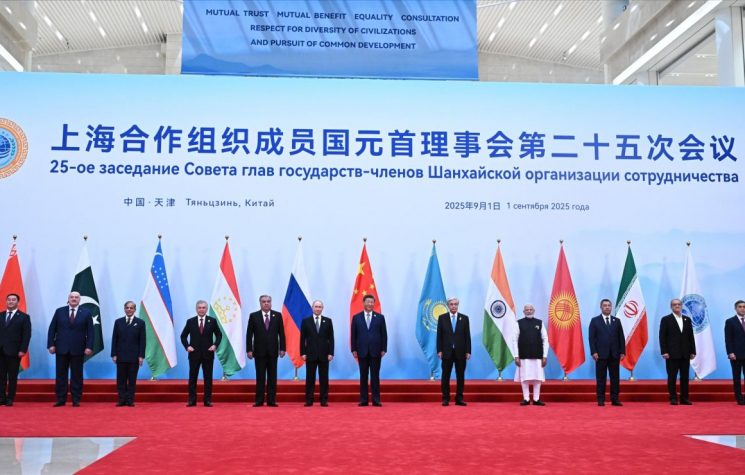

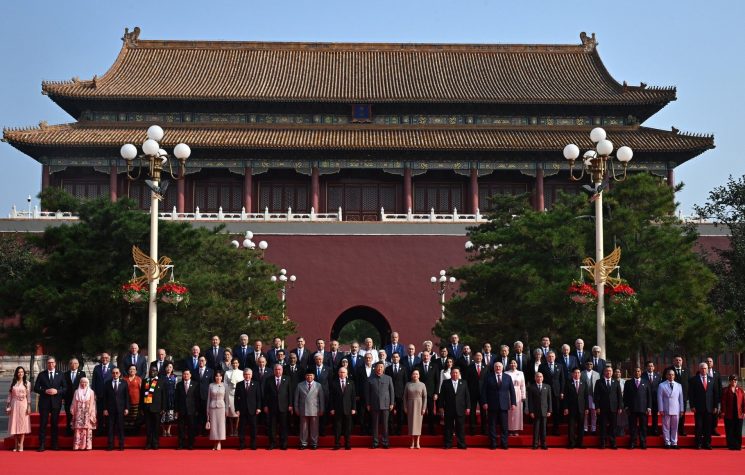

L’etichetta di “organizzazione terroristica” applicata a Ḥamās (Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah, ovvero Movimento di Resistenza Islamica), soprattutto dopo il 7 ottobre 2023, è spesso presentata nello spazio pubblico occidentale come un’evidenza giuridica universale. Tuttavia, nel diritto internazionale generale non esiste un registro unico e vincolante che qualifichi in modo definitivo chi sia “terrorista”; esistono, piuttosto, liste nazionali o regionali costruite su criteri politici e giuridici interni, e alcuni regimi sanzionatori del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che riguardano insiemi ristretti di soggetti (come Al-Qāʿida/ISIS, ma non Ḥamās). È in questo intreccio che va collocata la nostra analisi, che dimostra come soltanto una minoranza ristretta degli Stati membri ONU, principalmente gli Stati Uniti e i loro stretti alleati, designi Ḥamās come organizzazione terroristica, mentre la maggior parte non lo fa, compresi i grandi Paesi che si oppongono all’egemonia statunitense, come Cina, Russia, Brasile e India. La differenza tra la rappresentazione mediatica occidentale e la realtà giuridico-politica globale è dunque netta: ciò che in Europa e Nord America appare “dato di fatto” è, su scala planetaria, una scelta di blocco, riconducibile in larga misura all’“Occidente collettivo”.

Per comprendere la divergenza, occorre anzitutto chiarire il piano normativo. Le Nazioni Unite non mantengono una “lista ONU” generale di organizzazioni terroristiche: l’ONU opera attraverso risoluzioni settoriali, regimi di sanzioni mirati e raccomandazioni; la qualifica di terrorismo, con i suoi effetti su sequestro beni, finanziamento, associazione e viaggio, viene poi implementata dalle giurisdizioni nazionali o, nel caso europeo, dall’Unione Europea. Questo significa che l’ONU in quanto tale non attribuisce questa etichetta in via generale, ma può applicare sanzioni mirate nei confronti di alcune organizzazioni, come fa da tempo nei confronti di Al-Qāʿida/ISIS, ma non di Ḥamās. Ciò di cui si parla in questo articolo è invece un mosaico di scelte nazionali o sovranazionali, spesso convergenti nei Paesi NATO/UE e in alcuni partner stretti, ma non condivise dal resto del mondo.

Nel blocco occidentale, infatti, si registra un allineamento sostanziale: Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e ovviamente Israele hanno inserito Ḥamās nelle rispettive liste delle organizzazioni terroristiche, talora in tempi diversi e con perimetri che sono mutati nel tempo (per anni, alcuni governi, compreso quello britannico, avevano designato come terroristica solo l’ala militare; in seguito, la designazione si è estesa all’intera organizzazione). A questa costellazione si sono aggiunti, negli ultimi anni, alcuni Paesi dell’America Latina (Argentina, Paraguay, Ecuador) e dell’Europa non UE (Svizzera), con decisioni spesso motivate dalla convergenza strategica con Washington o Bruxelles. È da qui che trae forza la narrativa giornalistica secondo cui la qualificazione sarebbe “oggettiva”: quando i principali hub mediatici globali coincidono con gli ordinamenti che hanno adottato la designazione, l’impronta cognitiva diventa egemonica.

Al di fuori dell’Occidente collettivo, però, il quadro è molto diverso. Cina e Russia non designano Ḥamās come organizzazione terroristica e intrattengono relazioni diplomatiche e di contatto con esponenti palestinesi, collocando la questione nel più ampio dossier del diritto dei popoli all’autodeterminazione e della soluzione politica del conflitto. L’India, pur condannando gli atti di violenza contro civili ed essendo un partner importante di Israele, non ha adottato una designazione formale di Ḥamās nel proprio sistema anti-terrorismo, mantenendo una postura che le consenta di evitare vincoli rigidi nelle relazioni con il mondo arabo-musulmano. In Turchia, Egitto, Qatar e in numerosi Stati dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica prevale l’idea che la questione palestinese sia anzitutto un tema di occupazione militare e diritto alla resistenza, e le relazioni con i diversi attori palestinesi, Ḥamās inclusa, vengono coltivate a fini di mediazione e di equilibrio regionale. Anche il Brasile e quasi tutti i Paesi africani e asiatici non adottano la designazione, sottolineando la centralità del processo politico e il rifiuto dei doppi standard.

Appare dunque evidente come solo una parte minoritaria dei 193 Stati membri ONU abbia formalmente designato Ḥamās come organizzazione terroristica. Sebbene la cifra precisa vari a seconda dei criteri utilizzati dagli studiosi (per esempio se si conteggiano solo le designazioni totali o anche quelle limitate all’ala armata, se si includono decisioni amministrative non parlamentari, o se si considerano le designazioni “per analogia” in regimi anti-terrorismo più generici), possiamo ragionevolmente affermare che solamente 39 sei 193 membri ONU considerano Ḥamās come organizzazione terroristica. Ma, in ogni caso, siamo nell’ordine di poche decine di Stati, non certo della “maggioranza” degli Stati del pianeta. Tale minoranza ha tuttavia un peso economico-mediatico sproporzionato, e perciò influenza il discorso pubblico globale.

Tale divergenza, poi, non si spiega soltanto con l’antagonismo geopolitico. Esiste infatti un fondo giuridico e politico più profondo. Da un lato, una parte dell’Occidente assume che la violenza politica non statale condotta da gruppi armati che colpiscono civili e prendono ostaggi sia, per definizione, “terrorismo” e che, quando un gruppo la utilizza, l’intera organizzazione debba essere proscritta. Dall’altro lato, una quota ampia del Sud Globale — pur condannando senza ambiguità gli attacchi deliberati contro i civili, vietati dal diritto internazionale umanitario — distingue tra legittimità della resistenza armata contro un’occupazione e illegittimità degli attacchi indiscriminati; e considera preferibile mantenere canali politici con gli attori effettivi sul terreno per facilitare scambi, tregue e mediazioni. Qui si innesta anche la memoria storica delle lotte anticoloniali, dove movimenti un tempo bollati come “terroristi” furono poi integrati nei processi di pace e nella governance, arrivando anche al governo in diversi Paesi afro-asiatici.

La diatriba sulla designazione, pertanto, non risolve il nodo etico-giuridico di fondo: nel conflitto israelo-palestinese, tutte le parti sono vincolate dalle Convenzioni di Ginevra e dagli imperativi di distinzione, proporzionalità e precauzione; gli attacchi deliberati contro i civili sono crimini, indipendentemente da chi li commetta. Ma la domanda politica è un’altra: la proscrizione totale di Ḥamās favorisce la protezione dei civili e una soluzione politica, o al contrario irrigidisce le posizioni, impedisce canali umanitari e consolida un regime di eccezione che giustifica bombardamenti, assedi e trasferimenti forzati? La risposta occidentale prevalente è stata la prima; molte capitali del Sud Globale propendono per la seconda.

Dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, vale la pena ribadire che il concetto di terrorismo non dispone di una definizione universalmente accettata in un trattato globale onnicomprensivo, nonostante i numerosi strumenti settoriali contro specifiche condotte (dirottamenti, attentati contro diplomatici, finanziamento del terrorismo, ecc.). Questa lacuna giuridica consente dunque agli Stati di riempire la categoria in modo discrezionale, talora includendo interi movimenti politico-sociali e non soltanto le loro ali armate, con effetti drastici su libertà di associazione, operatività dei partiti, circolazione dei fondi umanitari e lavori diplomatici. È questo uno dei motivi per cui molti Stati non occidentali preferiscono non adottare designazioni onnicomprensive contro attori radicati in conflitti territoriali, limitandosi a condannare atti specifici e a spingere per canali negoziali.

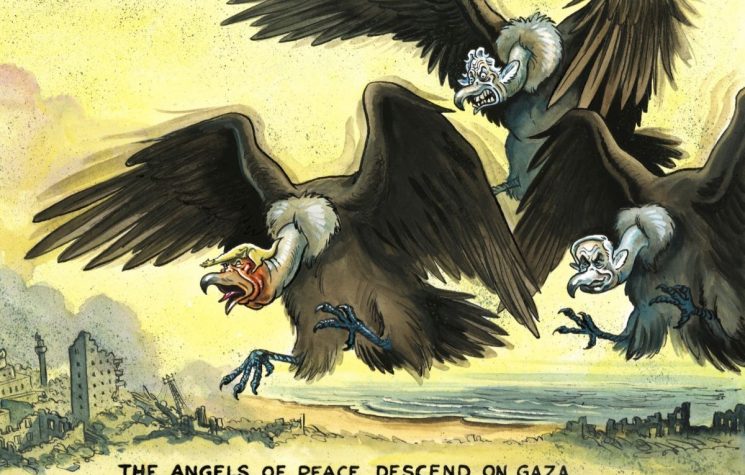

Un altro aspetto da non dimenticare, e di cui abbiamo spesso trattato, riguarda invece i doppi standard applicati dal blocco a guida statunitense. Nello spazio mediatico e nelle diplomazie occidentali, Ḥamās viene spesso presentata come “assoluto morale” negativo, mentre risultano sovente minimizzati o giustificati i crimini internazionali perpetrati dallo Stato di Israele: bombardamenti sproporzionati, assedi che producono fame indotta, attacchi a infrastrutture sanitarie e giornalistiche, trasferimenti forzati di popolazione. Questa asimmetria di sguardo — denunciata da un’ampia letteratura accademica — contribuisce a naturalizzare la designazione di Ḥamās come se fosse una verità giuridica globale, e al contempo a de-politicizzare la questione palestinese, riducendola a un problema di “sicurezza” israeliana. In larga parte del Sud Globale, invece, Ḥamās viene descritta come una delle espressioni della resistenza palestinese all’occupazione, fenomeno che il diritto internazionale riconosce come cornice in cui collocare lotte di liberazione.

Anche sotto il profilo operativo-umanitario, la designazione amplia la responsabilità penale e amministrativa di ONG, media, enti religiosi e reti di diaspora, producendo effetti collaterali gravi per l’assistenza alla popolazione civile di Gaza e per i corridoi negoziali su scambi di prigionieri e cessate il fuoco.

Alla luce di questa analisi, possiamo ragionevolmente concludere che la categoria “terrorismo” è strumento politico-giuridico e non verità rivelata; che le finalità degli Stati divergono e che, di conseguenza, la mappa delle designazioni riflette alleanze, interessi e strategie piuttosto che un diritto oggettivo sovraordinato. Se ci si sposta dal piano normativo a quello sostanziale — protezione dei civili, fine delle ostilità, prospettiva di soluzione politica — la domanda utile non è se Ḥamās sia o meno un’organizzazione terroristica, bensì “quali strumenti riducono davvero la violenza e aprono spazi negoziali?”.

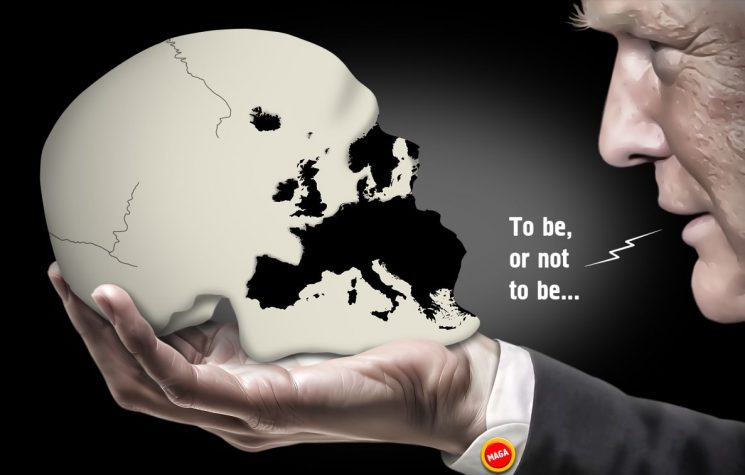

Concludendo, affermare che “Ḥamās è un’organizzazione terroristica” non rappresenta un dato oggettivo universale, ma una designazione soggettiva adottata da una minoranza di Stati, concentrata nel blocco occidentale e in alcuni partner molto stretti. Grandi potenze del Sud Globale, come Cina, Russia, Brasile e India, non condividono tale scelta, preferendo un approccio politico-diplomatico che preservi margini di mediazione. La frattura tra narrazione mediatica e realtà giuridica non è un dettaglio semantico, in quanto incide sulla possibilità di proteggere i civili, sbloccare corridoi umanitari, riaprire negoziati realistici. Se l’obiettivo è la pace — e non la perpetuazione di un paradigma securitario — occorre riconoscere che le etichette non sostituiscono la politica e che l’atteggiamento attuale non farà che isolare l’Occidente e rendere più ardua la costruzione di una soluzione giusta e duratura per i palestinesi e per la sicurezza di tutte le popolazioni coinvolte.