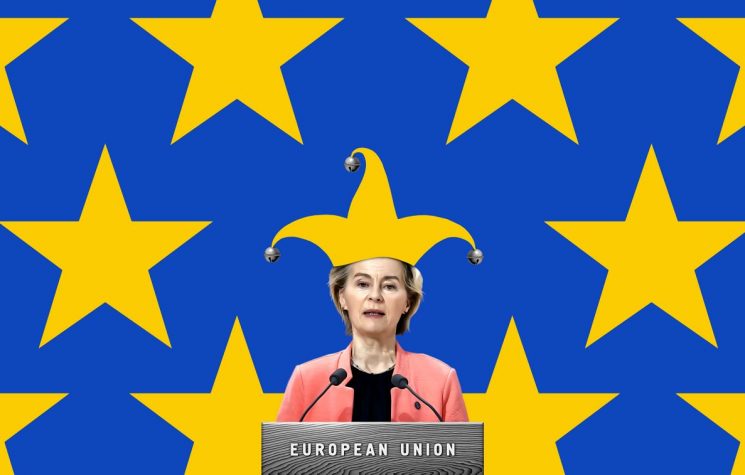

La lietezza del passato deve però lasciare il passo agli oscuri propositi del presente, in questi giorni la presidentessa della Commissione Europea progetta una campagna mediatica per celebrare l’ “Inno alla gioia” e cercare di arruolare Ludwig van Beethoven nei suoi bellicosi progetti

Di Ludwig van Beethoven, venuto al mondo nell’allora piccolissima Bonn il 16 dicembre 1770, ricorre quest’anno il 255° anniversario della nascita e si approssima il bicentenario della sua scomparsa, avvenuta tristemente a Vienna il 26 marzo 1827, compositore che apre una nuova epoca, squarciando la divisione musicale tra classicismo e romanticismo, è stato amato nel secondo dopoguerra molto più nella DDR, la Germania socialista, di quanto non lo fosse in quella occidentale. Due le ragioni tutte politiche di questo meritato apprezzamento, al di là della conclamata bellezza della sua musica. Nel luglio 1812 alle terme di Teplice, mentre è accompagnato da Johann Wolfgang von Goethe, rifiuta, mentre lo scrittore si inchina davanti alla famiglia imperiale, di compiere tale ossequio e procede nella passeggiata stizzito, a segno della sua avversione per la monarchia e della risaputa sua simpatia per le idee giacobine. Il secondo è che il meraviglioso “Inno alla gioia” era stato scelto come inno della Germania Democratica da tutti i dirigenti comunisti, senza alcuna esitazione, tuttavia il senso dell’amicizia tra i fondatori della DDR vince l’entusiasmo per tale idea, il presidente Wilhelm Pieck, già fondatore della KPD, il Partito Comunista Tedesco con Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht nella notte di capodanno tra il 1918 e il 1919 e poi a lungo dirigente dell’Internazionale Comunista a Mosca, aveva preso impegno con il grande scrittore e ministro della cultura della DDR Johannes R. Becher per la realizzazione di un testo, musicato da Hanns Eisler, compositore e amico di Bertolt Brecht, nasce così “Auferstanden aus Ruinen”, ovvero “Risorti dalle rovine”, un inno di pace e non bellicoso, tra i più belli del Novecento tanto per testo, quanto per musica, certo in aperta controtendenza con le parole più o meno vagamente guerrafondaie di buona parte di quelli tutt’oggi utilizzati dalle singole nazioni in giro per il mondo.

Mentre a est il duo Becher – Eisler scrive qualcosa di nuovo per una nuova Germania, che si vuole in aperto contrasto con il passato nazifascista, a ovest, visti anche i molti nazisti riciclatisi nell’amministrazione e nell’esercito, ci si orienta quando nel 1952 non possono più rimandare la scelta, verso l’imbarazzante opzione della continuità con una semplice revisione delle parole, preferendo la terza strofa: “Unità, giustizia e libertà per la patria tedesca! Aspiriamo orsù a questo, fraternamente col cuore e con l’operoso braccio!” alla oramai impresentabile prima strofa: “Germania, Germania, al di sopra di tutto, al di sopra di tutto nel mondo.”, verso tanto caro agli hitleriani.

Che dalle parti del Reno abbiano sempre goduto di scarsa fantasia rispetto al tema degli inni nazionali non è una novità, prima l’impero prussiano aveva preso in prestito la musica di quello britannico e ci aveva appiccicato su un testo raffazzonato alla bell’e meglio, quindi dopo il primo conflitto mondiale i socialdemocratici troppo impegnati a far accordi con i grandi industriali della Ruhr a danno dei lavoratori che pur avrebbero dovuto rappresentare, decidono di far proprio per la nuova Repubblica di Germania quello musicato per il Sacro Romano Impero asburgico e austro – ungarico da Joseph Haydn nel 1797 e andato in pensione con la fine di quell’entità statuale dopo il Congresso di Versailles, ovviamente ne cambiano il testo, scegliendo quello scritto nel 1841 sulla stessa melodia dallo scrittore August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, patriota tedesco proteso ad un’unità nazionale allora ancora lontana, non a caso il testo s’intitola: “Das Lied der Deutschen”, ovvero “Il canto dei tedeschi”.

A dire il vero nel 1950 gli alleati tentano di imporre ad Adenauer un cambio di inno e con molte ritrosie il cancelliere cede, adottando per una manciata di mesi, anche se nessuno oggi lo ricorda, l’ “Inno di fede”, in tedesco “Land des Glaubens”, testo poetico scritto da Rudolf Alexander Schröder appositamente quell’anno con richiami irenici e religiosi, tanto da iniziare con queste parole: “Cuore di lealtà, patria, cuore di speranza, patria, cuore d’amore, terra tedesca”, quindi musicato dal compositore Hermann Reutter e appunto presto cestinato, troppo “cuore” per gli eredi di un tragico passato belligerante da cui non si volevano distaccare.

Intanto in Austria nel frattempo cestinano tutta la paccottiglia del passato, trovano una cantata mozartiana, o forse scritta da un suo giovane collaboratore: Johann Holzer, scelgono con un concorso pubblico nel 1947 il testo della poetessa Paula von Preradović, di chiare origini croate, ancorché di famiglia da tempo parte della nobiltà viennese, ed ecco che si affidano al “Land der Berge, Land am Strome”, ovvero “Terra di monti, terra sul fiume”, insomma un bel richiamo geografico alle Alpi e al Danubio e nulla più.

Tornando in Germania, saranno ancora una volta gli amici di Mosca, i tedeschi di Berlino e della DDR a imporre, alla metà degli anni ‘50 del XX secolo, quando il Comitato Olimpico Internazionale rifiutando di riconoscere la Germania Democratica obbliga gli atleti delle due nazioni a gareggiare sotto un unico vessillo tedesco con i cinque cerchi olimpici, l’adozione dell’ “Inno alla gioia” quale inno della squadra unificata tedesca e così sarà per un decennio, fino al riconoscimento delle due Germanie da parte del Comitato Olimpico Internazionale nel 1968 e tra le due nazioni stesse con il loro ingresso alle Nazioni Unite nel 1973.

D’altronde il Beethoven democratico e repubblicano, considerato antesignano dei valori antifascisti della DDR, è anche protagonista, con il suo concerto per violino, del film “Die Legende von Paul und Paula”, ovvero “La leggenda di Paul e Paula”, opera di maggiore successo nella Germania Democratica realizzato nel 1973 sulla sceneggiatura di Ulrich Plenzdorf, scrittore e autore di svariati romanzi tra cui l’esilarante “Nuovi dolori del giovane W.” storia strampalata di un giovane della DDR nel 1972 e di Heiner Carow, anche regista della pellicola, il tutto realizzato anche con la collaborazione della talentuosa e prematuramente scomparsa regista Ingrid Reschke. Il film racconta di come due giovani del centro di Berlino, Hauptstadt der DDR, appunto capitale della DDR, vivano in modo allegro e scanzonato tra vecchie case abbattute e nuovi e più confortevoli palazzi socialisti in cui non si deve portare il carbone nei secchi per il riscaldamento e condividere il bagno sulle scale con gli altri condomini.

La storica anteprima mondiale del film ha avuto luogo il 29 marzo 1973 al cinema Kosmos di Berlino, presente Erich Honecker e molti altri dirigenti dello Stato e della SED, il Partito Socialista Unificato di Germania, ma anche la presidentessa dell’Unione degli Scrittori Anna Seghers, certo rimasti un po’ perplessi e stupiti dalla pirotecnica vivacità dei due ragazzi protagonisti del coloratissimo film, il quale avrebbe conquistato i giovani del tempo, tanto che in tempi recenti Angela Merkel, allora diciannovenne, ha ricordato questa pellicola come la più bella della sua vita.

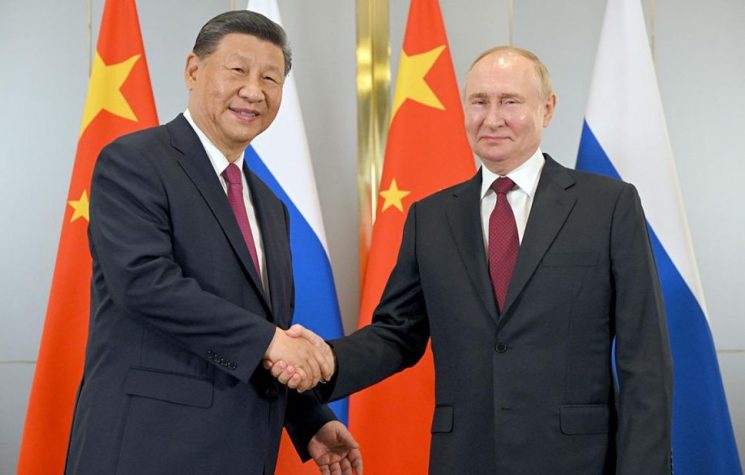

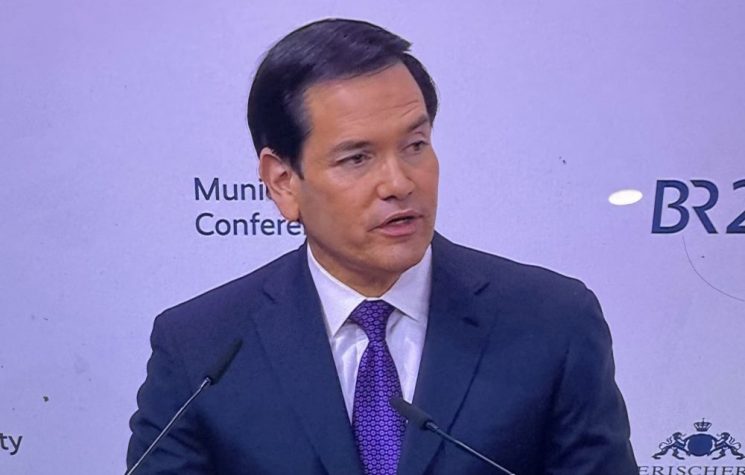

La lietezza del passato deve però lasciare il passo agli oscuri propositi del presente, in questi giorni la presidentessa della Commissione Europea progetta una campagna mediatica per celebrare l’ “Inno alla gioia” e cercare di arruolare Ludwig van Beethoven nei suoi bellicosi progetti, condivisi con i vari Merz, Macron e Starmer, decisi a perseguire una guerra permanente contro la Russia oggi e in egual modo purtroppo contro la Cina dopo domani.

I cittadini europei al contrario chiedono pace e cooperazione tra i popoli, come riaffermano per altro le parole del testo di Friedrich Schiller scritto nei pressi di Dresda nell’estate del 1785 e musicato da Beethoven un quarantennio dopo, insomma nessuno può permettersi di mettere l’elmetto al grande compositore tedesco, anzi, si tratta di impegnarsi per liberare l’Europa dalle politiche di guerra e di riarmo e al contempo liberare Ludwig van Beethoven dalla baronessa Von der Leyen.

Beethoven ha scritto: “suonare una nota sbagliata è insignificante, ma suonarne una senza passione è imperdonabile”, non vi è dunque dubbio che anche per lui oggi non vi sarebbe nota più sbagliata e imperdonabile dei cannoni che la NATO vuole mantenere e implementare contro la Russia.