Riuscirà Israele a coinvolgere gli Stati Uniti in un regolamento di conti definitivo con l’Iran?

Lo scorso giugno, al termine della “guerra dei 12 giorni” contro l’Iran, il Capo di Stato Maggiore dell’Israeli Defense Force Eyal Zamir dichiarò che «dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Molte sfide ci attendono. Occorre rimanere concentrati; non c’è tempo per adagiarsi sugli allori. Abbiamo concluso un capitolo significativo, ma la campagna contro l’Iran non è finita. Stiamo entrando in una nuova fase, che si basa sul consolidamento dei risultati conseguiti tramite l’operazione in corso. Abbiamo provocato un arretramento di anni del programma nucleare iraniano, e lo stesso vale quello missilistico». Depurate della patina propagandistica, le affermazioni di Zamir denotano una certa insoddisfazione per gli esiti dell’Operazione Rising Lion.

L’attacco, motivato ufficialmente dalla necessità di impedire all’Iran di dotarsi dell’arma atomica, perseguiva concretamente una serie di finalità distinte ma consequenziali: eliminare in un colpo solo l’intero apparato dirigente di Teheran, compresi la Guida Suprema Khamenei e il presidente Pezeshkian; inibire le capacità iraniane di sferrare una rappresaglia commisurata; scatenare il caos così da spingere la dissidenza interna a sollevarsi contro il potere costituito, riproducendo in Iran uno scenario di tipo siriano che assicuri a Tel Aviv la possibilità di effettuare incursioni aeree senza incorrere in rischi di alcun genere. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati richiedeva il coinvolgimento degli Stati Uniti, che Benjamin Netanyahu ha perseguito con alterni successi quantomeno fin dai primi anni del nuovo millennio. Nel settembre 2002, dichiarò dinnanzi al Congresso che «il rovesciamento del regime di Saddam Hussein, ve lo garantisco, avrà ripercussioni enormemente positive sulla regione. Credo che i giovani che vivono proprio lì accanto, in Iran, si convinceranno che il tempo di questi regimi, di questi despoti, è finito». Esattamente un anno prima, il generale statunitense Wesley Clark, comandante supremo delle forze alleate in Europa tra il 1997 al 2000, era venuto a sapere da un suo ex sottoposto che lavorava al Pentagono dell’esistenza di un piano strategico implicante lo scatenamento di operazioni militari volte a «far fuori sette Paesi in cinque anni». Vale a dire Iraq, Siria, Libano, Libia, Somalia, Sudan e, infine, Iran. Si trattava, in altri termini, di ridisegnare la mappa geopolitica delle aree nordafricana e mediorientale, nel quadro di un progetto di balcanizzazione lungo linee di faglia etno-confessionali ispirato alle teorizzazioni formulate dallo specialista israeliano Oded Yinon e del celebre storico britannico Bernard Lewis.

In quel frangente, l’amministrazione guidata da George W. Bush risultava completamente egemonizzata dalla compagine neoconservatrice, rappresentata da figure di spicco quali Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Richard Perle, Douglas Feith, David Wurmser. Molti di loro dispongono di doppia cittadinanza statunitense e israeliana, compaiono negli organigrammi di think-tank enormemente influenti come il Project for a New American Century e si sono cimentati nella stesura di documenti strategici di indubbio rilievo, come quello intitolato Clean break: a new strategy for securing the Realm, assurto a pietra angolare del Likud. Il rapporto, datato 1996, suggeriva a Israele di potenziare le capacità di condizionamento del processo decisionale del governo degli Stati Uniti, così da porre Tel Aviv nelle condizioni di attuare «un taglio netto, abbandonando la politica che partiva da un senso di debolezza e permetteva ritirate strategiche, ristabilendo invece il principio di azioni preventive anziché meramente reattive e cessando di incassare colpi senza rispondere». Secondo «Haaretz», l’allineamento delle politiche statunitensi agli interessi israeliani che si andava realizzando sotto l’amministrazione Bush grazie alla decisiva opera di condizionamento della Israel Lobby risultava talmente rigoroso da alimentare il sospetto che un numero assai rilevante di politici e funzionari di Washington stesse «camminando lungo la linea sottile che separa la lealtà al governo degli Stati Uniti dagli interessi israeliani».

Allo stato attuale, Netanyahu e i suoi collaboratori puntano a ricostruire con gli Stati Uniti lo stesso tipo di rapporto. Nel suo primo mandato, il presidente Trump ha riconosciuto la sovranità israeliana sul Golan e disposto lo spostamento dell’ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Da quando si è reinsediato alla Casa Bianca nel gennaio di quest’anno, ha garantito copertura politica e forniture di materiale militare di cui Israele si è avvalso per portare avanti la propria guerra su più fronti e il massacro di immani proporzioni nella Striscia di Gaza.

Ma quando è giunto il momento di coadiuvare lo sforzo bellico israeliano contro l’Iran, il supporto statunitense si è rivelato molto più modesto rispetto a quanto auspicato dal governo Netanyahu. Quest’ultimo immaginava che gli Stati Uniti avrebbero colpito non soltanto il sito di Fordow, ma anche gli altri impianti nucleari (Isfahan in particolare), oltre che il dispositivo militare e le infrastrutture iraniane, infliggendo una spallata decisiva all’assetto istituzionale della Repubblica Islamica. Invece, l’intervento statunitense è stato modulato secondo i canoni della cosiddetta “Dottrina Trump”, che il vicepresidente Jd Vance ha articolato in tre capisaldi fondamentali: definire l’interesse statunitense; esercitare una forte pressione diplomatica per perseguirlo; ricorrere all’opzione militare una volta appurata l’inefficacia dell’azione diplomatica. Secondo Vance, la “Dottrina Trump” sarebbe stata meticolosamente applicata nei confronti dell’Iran: gli Stati Uniti intendevano impedire alla Repubblica Islamica di dotarsi dell’arma nucleare e hanno coerentemente avviato una aggressiva campagna diplomatica nei confronti di Teheran, fallita la quale sono passati alle maniere forti avvalendosi di «una potenza militare schiacciante per risolvere il problema e ritirarsi prima di essere risucchiati in un conflitto prolungato».

Naturalmente, il “problema” non è stato risolto (l’Iran è attualmente una potenza nucleare “latente”), ma l’escalation che Israele intendeva scatenare è stata evitata. Il governo di Tel Aviv ha accettato la tregua con Teheran dopo aver constatato l’indisponibilità degli Stati Uniti a incrementare il proprio livello di coinvolgimento, in assenza del quale la prospettiva del cambio di regime in Iran veniva a configurarsi come un miraggio che svuotava di significato la prosecuzione del conflitto. Specialmente alla luce dell’impatto devastante generato dalla ritorsione missilistica sferrata da Teheran, in grado di seminare distruzione ed intaccare minacciosamente le scorte di intercettori sia israeliani che statunitensi senza sprigionare l’intera potenza di fuoco a disposizione. Come rileva «Military Watch Magazine», «l’intensità delle ostilità iraniano-israeliane è stata relativamente bassa, con l’Iran che ha lanciato missili balistici a un ritmo modesto, ben al di sotto delle sue effettive capacità, al fine di mantenere una risposta proporzionale agli attacchi israeliani, evitare un’escalation e preservare la capacità di rispondere qualora gli Stati Uniti fossero intervenuti direttamente». Nell’aprile 2021,il Pentagono stimò che l’Iran disponesse di circa 3.000 missili di diversa gittata, ed è praticamente scontato, alla luce del progressivo aumento delle tensioni con Stati Uniti e Israele intercorso nel frattempo, che da allora Teheran abbia espanso assai considerevolmente le proprie scorte. Qualora «l’Iran avesse lanciato attacchi missilistici più intensi, comprensivi di un maggior numero di missili dotati di testate multiple, o avesse sostenuto bombardamenti per un lasso di tempo superiore, il sistema Thaad in Israele avrebbe visto la sua efficacia diminuire rapidamente». I limiti del sistema, osserva con preoccupazione la rivista, hanno implicazioni molto significative per la sua sostenibilità sia in Medio Oriente che a livello globale, dove il Thaad è impiegato per contrastare arsenali di gran lunga più grandi e potenti di quello iraniano. A partire da quelli cinese, ampio e molto assortito, e russo, che integra i vettori più potenti al mondo come i modernissimi l’Orešnik. Ne consegue che «il ritmo a cui Israele ha esaurito l’arsenale di intercettori Thaad, nonostante le condizioni estremamente favorevoli, è di cattivo auspicio per la sostenibilità del sistema in futuri conflitti di media e alta intensità».

Tanto più che, dalla fine della “guerra dei 12 giorni”, l’Iran ha ripristinato il proprio sistema di difesa aerea, che allo stato attuale potrebbe integrare anche sistemi d’arma cinesi e russi. A partire dagli S-400, che secondo indiscrezioni non confermate né smentite da Teheran sarebbero stati testati nel corso di una recente esercitazione militare nei pressi di Isfahan. Allo stesso tempo, i servizi di sicurezza iraniani hanno smantellato quantomeno parzialmente la rete di collusione interna che era stata intessuta dal Mossad nel corso degli anni precedenti e attivata con effetti devastanti nella fase iniziale dell’Operazione Rising Lion. Nello specifico, centinaia tra agenti sotto copertura, risorse reclutate in loco e semplici immigrati del tutto inconsapevoli hanno cooperato nella messa a punto di linee di assemblaggio di droni e al posizionamento di missili anticarro all’interno del territorio iraniano, poi impiegati assieme agli Uav contro le batterie antimissilistiche mentre un colossale attacco informatico metteva provvisoriamente fuori uso i sistemi radar. Il Vevak ha esaminato il modus operandi israeliano, nel contesto di un imponente sforzo analitico volto a individuare e colmare le gravi lacune emerse durante l’Operazione Rising Lion. In particolare, «le recenti azioni del Mossad hanno evidenziato la necessità di rivedere l’intera dottrina di sicurezza perimetrale a protezione di radar e lanciatori, che stabilisca un raggio di interdizione lungo diversi km disseminato di sistemi anti-drone e sorvegliato costantemente da personale di terra […]. È inoltre necessario investire massicciamente in controspionaggio, nell’allestimento di un vasto arsenale di missili intercettori, nell’ottimizzazione dei sistemi di difesa aerea e nel mantenimento di un ampio stock di missili balistici protetti in installazioni sotterranee».

Di fronte all’attivismo di Teheran, che va ricostituendo e affinando le proprie capacità militari adoperandosi parallelamente per rinsaldare i rapporti con attori di primo piano come Russia e Cina, Israele ottiene formidabili incentivi ad accelerare i preparativi per un nuovo attacco contro la Repubblica Islamica. Occorre, in altri termini, negare all’Iran la finestra temporale di cui necessita per ripristinare appieno le proprie capacità e svilupparne di nuove. A sua volta, la classe dirigente di Teheran intende rafforzare la deterrenza contro l’aggressività israeliana, rendendo manifesta la propria disponibilità a rispondere – questa volta sì – con estrema durezza a un eventuale attacco israeliano. «Se dovesse verificarsi una nuova aggressione, non esiteremo a reagire in modo più deciso i cui effetti saranno impossibili da nascondere», ha specificato il ministro degli Esteri iraniano Araghchi in un post sul suo profilo Twitter/X.

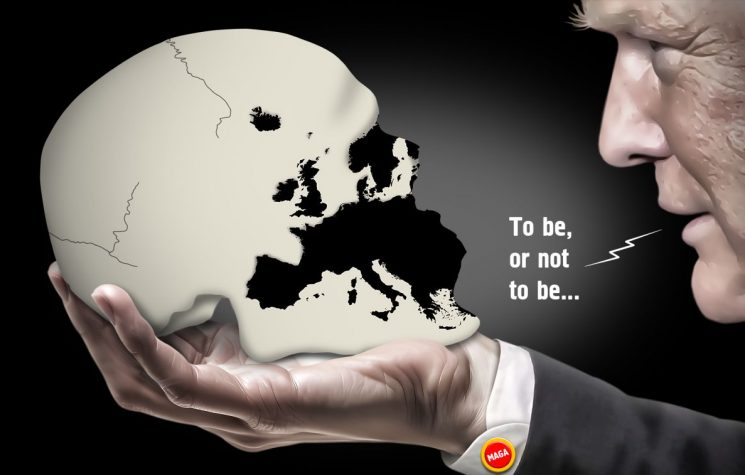

Resta da vedere se la prospettiva minacciosa delineata da Teheran risulti sufficiente a tenere a freno le autorità di Tel Aviv. Miri Eisin, ex alto funzionario dell’intelligence israeliana, ha rivelato che, alla vigilia dell’Operazione Rising Lion, il governo Netanyahu si era preparato a subire circa 5.000 vittime civili in una guerra totale con l’Iran: un prezzo che, a giudicare dalle dichiarazioni rese dal generale Zamir e dal ministro della Difesa Katz, l’esecutivo di Tel Aviv sembra a tutt’oggi disposto a pagare, ma soltanto a condizione che gli Stati Uniti scendano direttamente in campo a fianco di Israele. Netanyahu, che proprio in questi giorni è tornato nuovamente a invitare i giovani iraniani a rovesciare il governo di Teheran, ci sta lavorando alacremente, come testimoniato dalle sue tre visite effettuate negli Stati Uniti nell’arco di appena cinque mesi, dettate dall’esigenza tassativa di incontrare il presidente Trump. Il quale sembra riluttante a impegnarsi in un conflitto prolungato, consapevole della reazione profondamente negativa suscitata dall’Operazione Midnight Hammer in seno alla base del movimento Make America Great Again (Maga) e del costo economicamente e militarmente insostenibile che richiederebbe un confronto lungo ed estenuante con l’Iran. Il problema, argomenta «Foreign Policy» a sostegno della tesi secondo cui l’attacco israeliano potrebbe avere luogo entro dicembre, è che «concedendo il via libera al primo attacco, Trump è caduto nella trappola di Israele, e non è chiaro se riuscirà a trovare una via d’uscita, soprattutto se continua ad aggrapparsi all’“arricchimento zero” come base per un accordo con l’Iran. Un impegno limitato probabilmente non costituisce più un’opzione. Trump dovrà entrare a pieno titolo nella guerra o restarne fuori. E restarne fuori richiede più di un rifiuto una tantum: richiede una resistenza costante alle pressioni israeliane, qualcosa che finora non ha mostrato né la volontà né la forza di fare».

Forse, anche perché sottoposto a una campagna ricattatoria in pieno stile. Lo ha ipotizzato Ari Ben-Menashe, che in qualità di ex agente dell’intelligence israeliana si è detto convinto che Tel Aviv stia avvalendosi di materiale compromettente raccolto nell’ambito dalle attività svolte da Jeffrey Epstein per condizionare la politica statunitense. Esternazioni ancor più esplicite sono state formulate sul «Times of Israel» da Yoseph Janowski, secondo cui «Trump e la sua amministrazione hanno criticato Netanyahu e Israele. E ora i file di Epstein lo stanno perseguitando […]. Trump ha deciso di bombardare i siti nucleari iraniani. E questo è lodevole. Ma in seguito sono emerse informazioni secondo cui aveva rifiutato l’opzione di bombardare in maniera intensiva così da distruggere definitivamente tutti i siti. Invece, solo Fordow è stato gravemente danneggiato, mentre altri siti hanno riportato danni minimi o nulli. E ora, alcuni vecchi archivi stanno tornando a minacciarlo. Forse Trump si renderà conto che non vale davvero la pena mettersi contro Israele».