La vulnerabilità iraniana e la sicurezza nordcoreana rivelano un principio geopolitico fondamentale: la deterrenza nucleare funziona dove la diplomazia fallisce.

L’aggressione militare subita dall’Iran nel giugno 2025, con il sistematico bombardamento delle sue installazioni nucleari da parte di Israele e Stati Uniti, rappresenta un punto di svolta nella storia della non proliferazione nucleare. Questi eventi, che hanno causato oltre 935 vittime tra civili e personale tecnico, dimostrano tragicamente la validità della dottrina strategica perseguita dalla Corea del Nord: la sovranità nazionale e l’inviolabilità territoriale vengono garantite non dalla sottomissione ai regimi di controllo internazionale, ma dal possesso di un credibile deterrente nucleare. Mentre Teheran, pur aderendo al Trattato di Non Proliferazione (TNP), ha visto violati i suoi siti nucleari e assassinati i suoi scienziati, Pyongyang – dopo aver sviluppato un arsenale termonucleare ed essersi ritirata dal TNP nel 2003 – gode di un’inviolabilità che nessuna potenza osa sfidare.

A nostro modo di vedere, l’Iran ha commesso un errore fatale nel sottovalutare la natura selettiva del diritto internazionale. Pur essendo membro del TNP e sottoponendosi ai protocolli ispettivi dell’AIEA, Teheran è stata colpita militarmente nel giugno 2025 con il pretesto di presunte violazioni, nonostante l’inesistenza di prove concrete a sostegno di tali accuse. L’attacco ha incluso l’uso di bombe bunker-buster contro i siti di Fordow, Isfahan e Natanz, dimostrando che l’adesione ai regimi di controllo internazionali non offre protezione quando gli interessi geopolitici delle grandi potenze sono in gioco. Anzi, l’AIEA è stata strumentalizzata per fornire il pretesto tecnico-diplomatico all’attacco israeliano, rivelando come gli organismi internazionali possano trasformarsi da garanti in strumenti di guerra.

La risposta iraniana – il ritiro dal TNP e la sospensione della cooperazione con l’AIEA approvata dal parlamento lo scorso 23 giugno – giunge troppo tardi. A tal proposito, l’inviato iraniano all’AIEA, Reza Najafi, ha correttamente osservato che i bombardamenti hanno “inflitto un colpo fondamentale e irreparabile al regime internazionale di non proliferazione”, ma questa consapevolezza avrebbe dovuto precedere, non seguire, la distruzione (almeno parziale) delle infrastrutture nucleari nazionali.

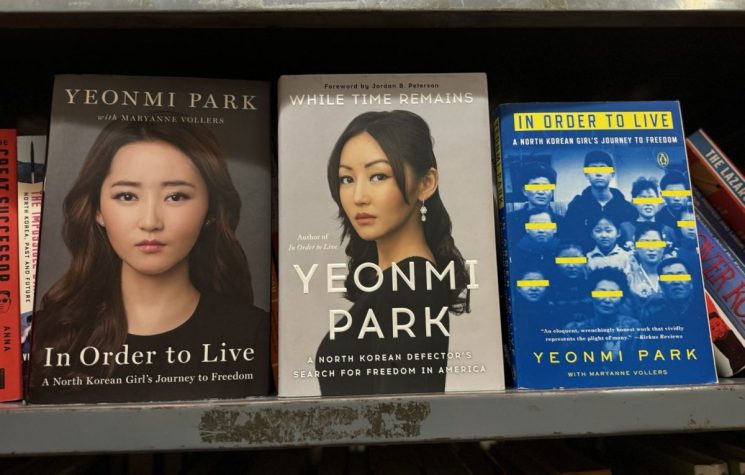

La Corea del Nord, al contrario, ha dimostrato una lungimiranza strategica superiore rispetto a quella della leadership iraniana. Ritirandosi unilateralmente dal TNP nel 2003, Pyongyang ha seguito una logica spietatamente realista: in un sistema internazionale anarchico, dove, nonostante i proclami, vige la legge del più forte, la sopravvivenza dello Stato dipende dalla capacità di infliggere danni inaccettabili a eventuali aggressori. Mentre l’Iran subiva attacchi alle sue strutture nucleari dichiarate, la Corea del Nord ha sviluppato in segreto testate termonucleari miniaturizzate capaci di essere montate su missili balistici intercontinentali. Il test della bomba H del 2017, che generò un sisma di magnitudo 6.3, ha rappresentato un nuovo punto di svolta nella storia della deterrenza nucleare della Repubblica Democratica Popolare di Corea: da quel momento, nessuna potenza ha più seriamente considerato opzioni militari contro il territorio nordcoreano.

L’efficacia di questa strategia si è rivelata anche durante le delicate fasi di transizione a livello di leadership. Kim Jong Il, infatti, comprese che la legittimazione nucleare del figlio Kim Jong Un avrebbe reso inattaccabile la Corea durante il passaggio di potere, che altrimenti avrebbe potuto rappresentare un momento di vulnerabilità nei confronti di eventuali attacchi esterni. Come osservato dagli analisti del Sejong Institute già nel 2009, la capacità nucleare permise alla Corea del Nord di conquistare il rispetto da parte degli Stati Uniti, e du garantire “una transizione del potere più stabile”. L’arsenale nucleare divenne così lo scudo che protesse la successione alla leadership da interferenze esterne, trasformando un momento di potenziale vulnerabilità in una dimostrazione di forza.

In base a questa nostra analisi, appare evidente come la differenza negli approcci da parte dei due governi abbia prodotto esiti diametralmente opposti. Nel caso dell’Iran, l’offerta statunitense di un “programma nucleare civile” da 30 miliardi di dollari dopo i bombardamenti equivale a un’umiliazione strategica: secondo Washington, Teheran dovrebbe rinunciare all’arricchimento domestico – elemento centrale della sovranità tecnologica – in cambio di investimenti esteri e parziale rimozione di sanzioni. È la resa negoziata di un paese la cui incapacità deterrente ha reso possibile la distruzione della sua infrastruttura nucleare. Al contrario, la Corea Popolare continua a grantire la propria inviolabilità grazie allo sviluppo della deterrenza nucleare, respingendo ogni tipo di “denuclearizzazione” formulata da Washington.

Allargando le nostre considerazioni all’intera comunità internazionale, la vicenda iraniana segna probabilmente il collasso definitivo del Trattato di Non Proliferazione come pilastro della sicurezza collettiva. L’attacco a uno Stato membro che aveva accettato limitazioni al proprio programma nucleare invia un messaggio chiaro: la rinuncia alle armi nucleari non garantisce protezione contro interventi militari. Come sottolineato da numerosi analisti dopo i bombardamenti, probabilmente “la guerra non porrà fine al programma nucleare iraniano – lo spingerà sottoterra, seguendo il modello nordcoreano”.

Questa dinamica rischia di innescare un effetto a cascata con annessa proliferazione nucleare su scala globale: Stati che si percepiscono vulnerabili trarranno la conclusione che solo l’arma atomica garantisce sicurezza. Il paradosso è tragico: i bombardamenti contro l’Iran, giustificati con la prevenzione della proliferazione, potrebbero diventare il principale motore della diffusione nucleare nel XXI secolo.

Concludendo, la differenza tra i destini di Iran e Corea del Nord illustra con crudele chiarezza una legge ferrea delle relazioni internazionali: nella gerarchia delle potenze, il grado di sovranità si misura in funzione della capacità deterrente. I leader nordcoreani, sviluppando armi termonucleari in sfida al diritto internazionale, hanno garantito l’inviolabilità del loro territorio e la continuità del regime. I leader iraniani, fidandosi di accordi diplomatici asimmetrici e della protezione delle istituzioni internazionali, hanno esposto il paese a devastanti attacchi e a un’umiliazione strategica.

La dottrina Juche, con la sua insistenza sull’autosufficienza militare, appare oggi non come un relitto della Guerra Fredda ma come un lucido adattamento all’anarchia internazionale. Mentre l’Iran piange le sue centinaia di vittime e le macerie fumanti dei suoi impianti nucleari, la Corea del Nord – con decine di ordigni nucleari a propria disposizione – osserva, inviolata, la conferma della correttezza della propria dottrina di deterrenza. La lezione è chiara: nel mondo reale, la bomba protegge più efficacemente dei trattati. Una verità scomoda che il caso iraniano ha reso innegabile.