Dal “caso Groenlandia” ai dazi: l’idea degli Stati Uniti d’Europa torna maggioritaria (e spacca i partiti).

Jole ROSATI

C’è un paradosso che rimbalza da giorni nei retroscena della politica europea: più Donald Trump alza la voce, più una fetta ampia di italiani sembra stringersi attorno all’idea di una Unione europea “vera”, compatta, con muscoli e regole comuni. Non è una sensazione da talk show: lo certifica un dato che fa rumore, perché arriva nel pieno di un clima geopolitico nervoso e di un dibattito interno tutto meno che pacificato.

Il punto di partenza è un quesito secco, quasi brutale: l’UE deve diventare una unione federale, restare com’è o sciogliersi? In una rilevazione resa pubblica a cavallo tra il 19 e il 20 gennaio 2026, l’istituto BiDiMedia fotografa una maggioranza netta per l’opzione più ambiziosa: 61% favorevole agli “Stati Uniti d’Europa”. La linea del “tutto come adesso” risulta marginale, mentre una quota consistente spinge per l’uscita: 27% vorrebbe lo scioglimento dell’Unione.

A colpire non è solo la cifra in sé, ma il contesto in cui matura. La stessa comunicazione collegata alla rilevazione sottolinea, con una punta di stupore, l’ampiezza del balzo: “anche nostra sorpresa”. Non è un dettaglio di colore: è l’indizio che, almeno su questo tema, la domanda di “più Europa” non è più confinata ai segmenti tradizionalmente euro-entusiasti.

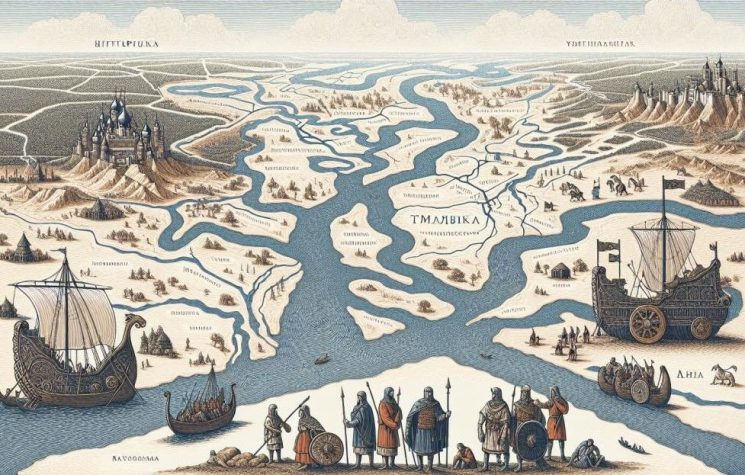

Perché tirare in ballo Trump? Perché l’agenda internazionale, in queste settimane, è diventata un acceleratore di paure e calcoli. L’ipotesi di pressioni americane su dossier sensibili (dalla sicurezza artica alle leve commerciali) ha riaperto una domanda antica ma sempre rimandata: se gli alleati diventano imprevedibili, chi ti copre le spalle? E soprattutto: con quale voce parli al mondo, se sei un’Unione a 27 che spesso decide all’unanimità e litiga sulle virgole?

Il “caso Groenlandia”, esploso come prova di forza simbolica e politica, ha fatto da detonatore anche nel dibattito italiano. Le opposizioni hanno contestato la linea del governo, accusandolo di ambiguità e chiedendo chiarezza: Elly Schlein ha invocato “una presa di posizione netta”. Un passaggio che, al di là del botta e risposta quotidiano, mette a fuoco una frattura: stare nel campo occidentale non significa più, automaticamente, accettare qualsiasi mossa di Washington senza chiedere contropartite o garanzie europee.

Dentro questa tensione si inserisce un altro pezzo del puzzle: la competitività. Proprio mentre l’opinione pubblica “spinge” per un’Europa più forte, le cancellerie si interrogano su come evitare che l’UE resti schiacciata tra Stati Uniti e Cina. Il 21 gennaio 2026 è circolato un documento congiunto Germania-Italia che avverte dei rischi per la competitività europea e chiede misure concrete su mercato unico, burocrazia, investimenti e integrazione economica. Tradotto: la forza geopolitica, oggi, passa anche da regole più semplici e da un mercato davvero unico, non a metà.

E qui si capisce perché la parola “federazione” torna a fare capolino nelle conversazioni fuori dalle aule universitarie. Gli Stati Uniti d’Europa, nella percezione comune, non sono un trattato da giuristi: sono una scorciatoia mentale per dire “decidere insieme”, “contare di più”, “difendersi meglio”, “negoziare senza subire”. È anche una promessa di efficienza: meno veti incrociati, più strumenti comuni su difesa, energia, tecnologia, confini, politica estera.

Naturalmente, la fotografia del sondaggio non è una bacchetta magica. “Federale” è una parola pesante: implica cessioni di sovranità, un bilancio comune più robusto, meccanismi di decisione più rapidi, e una catena di responsabilità politica che oggi è spezzettata tra Commissione, Consiglio e governi nazionali. Significa anche aprire il capitolo più delicato: difesa e sicurezza, cioè soldi, industria, comando, missioni.

Eppure, il vento che soffia sull’opinione pubblica europea va in una direzione simile. In una comunicazione ufficiale del Parlamento europeo (settembre 2025), la richiesta di “più unità” tra Stati membri arriva al 90% a livello UE e, in Italia, l’idea che servano più mezzi europei per affrontare le crisi viene indicata come particolarmente alta. Anche i dati Eurobarometro sulla fiducia mostrano, in diverse rilevazioni 2025, una tendenza: le istituzioni UE risultano spesso percepite con fiducia pari o superiore rispetto a quelle nazionali.

Il punto politico, adesso, è capire dove atterra quel 61%. Perché lo stesso sondaggio segnala che lo “sciogliamo tutto” resta un’opzione robusta, e che in alcuni bacini elettorali l’uscita dall’UE non è affatto un tabù. È la fotografia di un Paese che, davanti agli scossoni internazionali, reagisce in modo bifronte: una parte chiede un’Europa più grande e forte; un’altra, spaventata o arrabbiata, preferisce chiudere il capitolo.

Ed è qui che l’“effetto Trump” diventa più interessante: non come tifo, ma come stress test. Se gli Stati Uniti diventano più transazionali, se la leva commerciale torna ad essere un’arma, se i dossier strategici (Artico, energia, rotte, materie prime) si militarizzano, allora l’Europa viene messa davanti a un bivio: restare un gigante regolatorio che fatica a decidere, oppure diventare un attore politico capace di scegliere e farsi rispettare.

La domanda finale, in controluce, è quasi emotiva: l’UE è solo un “mercato”, o può diventare una “casa” politica? Il sondaggio BiDiMedia dice che, almeno oggi, la seconda opzione non è più minoritaria. Anzi: è maggioritaria. Resta da vedere se la politica italiana – e quella europea – saprà trasformare un impulso in un progetto. Perché i numeri fanno notizia. Ma la federazione, se mai arriverà, la farà la fatica: trattati, compromessi, scelte impopolari, e un’idea di futuro che non si limiti a reagire alle mosse di Trump, ma le anticipi.

Articolo originale: italia-informa.com