Il conflitto israelo-palestinese, ben lontano dall’essere una mera disputa territoriale o un semplice problema di convivenza fra due comunità, rappresenta nella sua essenza più profonda un banco di prova per la possibilità stessa di costruire un ordine internazionale realmente fondato sul diritto e sulla giustizia.

Il conflitto israelo-palestinese, ben lontano dall’essere una mera disputa territoriale o un semplice problema di convivenza fra due comunità, rappresenta nella sua essenza più profonda un banco di prova per la possibilità stessa di costruire un ordine internazionale realmente fondato sul diritto e sulla giustizia. Non si tratta di una lacerazione geografica, ma di una cesura concettuale che interroga la capacità della comunità mondiale di riconoscere l’altro come soggetto di diritto, di rendere effettivo il principio di autodeterminazione, di subordinare la forza alla norma. La sua persistenza, a più di settant’anni dalla nascita dello Stato di Israele, non si spiega con un semplice fallimento diplomatico, bensì con la stabilità di un preciso assetto di potere, nel quale Europa e Stati Uniti hanno assunto il ruolo di garanti non della pace, ma della conservazione di un equilibrio funzionale ai propri interessi geopolitici.

In questo quadro si inseriscono episodi emblematici come le missioni marittime civili destinate a rompere il blocco navale imposto a Gaza e a portare aiuti umanitari direttamente alla popolazione. Non si tratta di iniziative recenti né di azioni marginali: già nel 2008 la Free Gaza Movement aveva organizzato viaggi con imbarcazioni civili, tra cui quelle su cui prese parte Vittorio Arrigoni. Cinque missioni, partite da Cipro, giunsero a destinazione senza problemi, recando viveri e beni di prima necessità. Ma già nel sesto viaggio la nave Dignity venne speronata più volte, rischiando l’affondamento, e nel 2009 la Spirit of Humanity fu bloccata e costretta a rientrare.

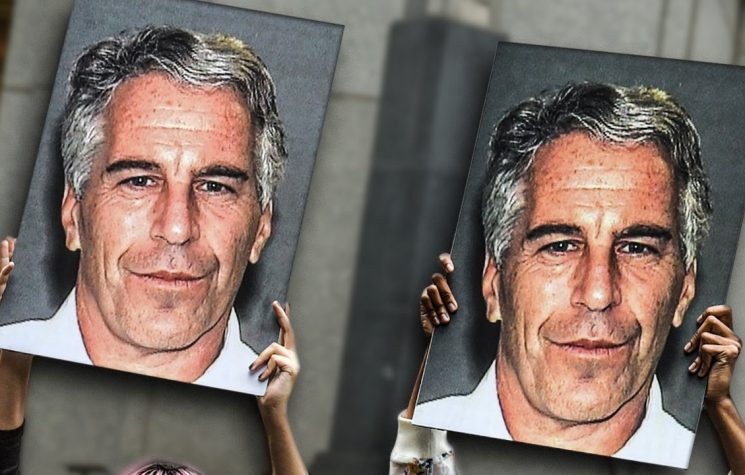

L’episodio più noto rimane quello della Freedom Flotilla del 2010, quando il 31 maggio la nave Mavi Marmara venne assaltata dalle forze israeliane nell’ambito dell’operazione “Brezza Marina”. Cinque delle sei navi furono sequestrate con la forza e sull’imbarcazione principale si consumò una strage: dieci attivisti turchi furono uccisi dalle teste di cuoio israeliane in un’azione che suscitò un caso diplomatico con la Turchia. La versione ufficiale del governo israeliano, secondo cui sarebbero stati gli attivisti a iniziare l’attacco, riflette un copione già visto: lo stesso discorso è stato ripetuto in altre circostanze, capovolgendo la dinamica dei fatti e attribuendo la responsabilità a chi tenta di resistere o portare aiuti umanitari.

Questi eventi mostrano la radicale ambiguità della comunità internazionale. Azioni che rientrano pienamente nel diritto internazionale – come portare assistenza a un popolo ridotto alla fame – vengono sistematicamente criminalizzate, mentre le violazioni perpetrate dall’“unica democrazia del Medio Oriente” passano impunite. La logica è la stessa che ha portato, sul piano diplomatico, a ridurre la questione palestinese a un fascicolo da amministrare: contenere la violenza, proteggere Israele come baluardo strategico, impedire che altri attori – prima l’URSS, oggi l’Iran – entrino nello spazio regionale.

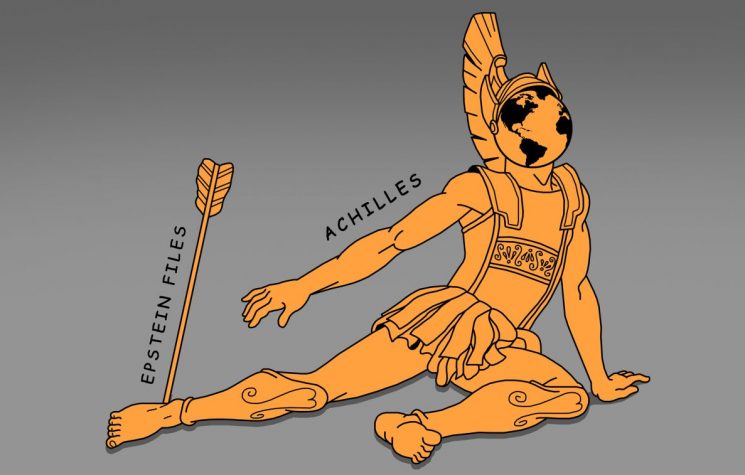

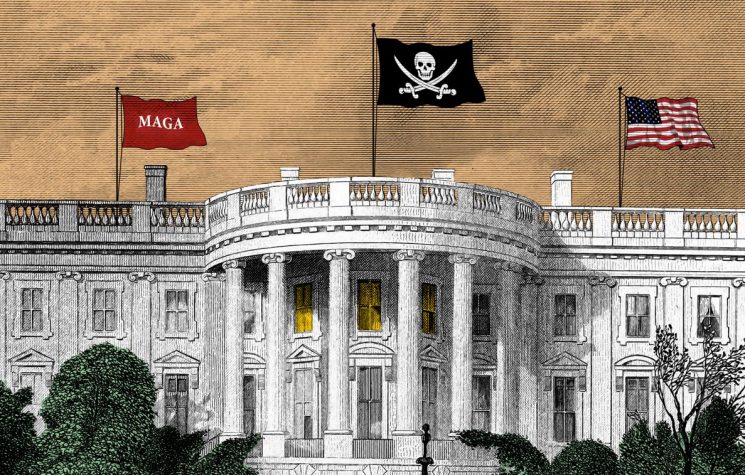

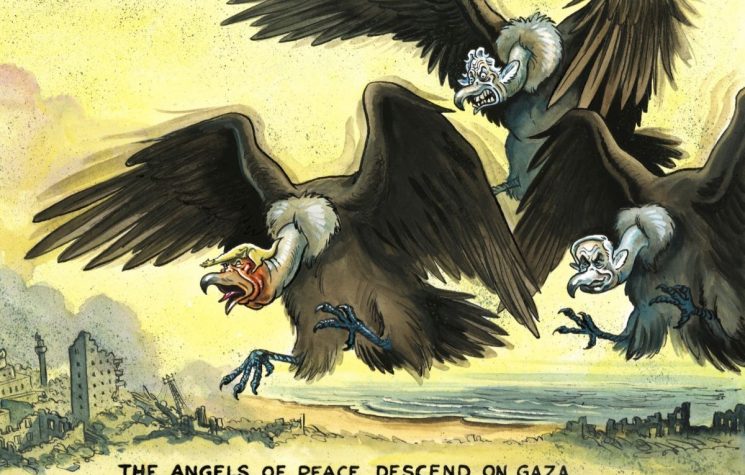

Gli Stati Uniti, con la loro postura egemonica, hanno iscritto la vicenda nella logica dell’eccezione: Israele non è trattato come uno Stato tra gli altri, ma come cardine intoccabile dell’ordine mediorientale. Ne deriva una “sospensione normativa” che trasforma violazioni evidenti in “necessità storiche”, giustificate in nome della stabilità. L’Europa, priva di autonomia strategica, si è accodata, oscillando fra dichiarazioni di principio e inazione concreta. Così la sua voce si riduce a eco dell’atlantismo, dimostrando che senza potenza effettiva persino l’appello alla giustizia si dissolve.

Non si tratta di un incidente né di semplice debolezza, ma di una precisa scelta politica e filosofica. L’instabilità controllata conviene più della pace giusta; un conflitto permanente assicura più vantaggi di una riconciliazione definitiva. Da un punto di vista teorico, ciò mostra come l’ordine internazionale vigente non sia realmente orientato alla giustizia, ma alla conservazione di rapporti di forza. Il diritto viene applicato selettivamente: vale quando sostiene l’egemonia, è sospeso quando rischia di limitarla.

All’assalto da parte delle forze terroristiche dell’IDF alla Global Sumud Flotilla, un atto oggettivamente gravissimo al di là dell’opinione che si può avere riguardo questa “operazione umanitaria”, l’Italia ha risposto negando il sostegno, anzi confermando l’aiuto a Israele. Un gesto che vale più di mille parole.

La questione palestinese rivela così una frattura ontologica, come l’ha definita il prof. Daniele Trabucco, attento osservatore e studioso della verità legislativa: da un lato la giustizia, che reclama riconoscimento dell’esistenza, della terra e della sovranità di un popolo; dall’altro la logica del potere, che subordina questi diritti a equilibri geopolitici. L’Occidente, proclamandosi difensore del diritto internazionale, ne tradisce l’essenza, trasformandolo in simulacro. Ciò che emerge non è una mancanza di capacità, ma la “volontà di non volere”: un rifiuto teoretico prima ancora che politico. È il primato dell’utile sul giusto, della forza sulla ragione, della gestione sull’ordine.