Un nuovo assetto sta emergendo: resta da capire chi lo plasmerà e a vantaggio di chi.

L’ultima avvertenza di Mosca

Il mondo oggi vacilla sull’orlo di un baratro nucleare e, se tutto fosse stato lasciato esclusivamente alle manovre di Washington e dello Stato occupante israeliano, l’umanità sarebbe già precipitata nell’inferno.

Prima dell’offensiva congiunta USA–Israele contro l’Iran, sembrava che la crisi sul programma nucleare della Repubblica Islamica fosse vicina a una soluzione. Il 9 giugno, Mosca e Teheran hanno siglato un accordo di ampia portata che, oltre a ridisegnare l’architettura energetica dell’Asia occidentale, offriva un’importante via d’uscita al rischio di guerra.

L’intesa prevede che Rosatom costruisca in Iran almeno otto nuovi reattori atomici, con un progetto che discende in larga parte dal Patto Strategico Russo-Iraniano di 25 anni approvato dal parlamento di Teheran il 21 maggio, sarà finanziato da Mosca e fornirà oltre 10 gigawatt di energia. Secondo i piani attuali, l’Iran mira a portare la capacità nucleare a 20.000 megawatt (ovvero 20 GW) entro il 2041.

L’accordo è giunto pochi giorni dopo che la Russia aveva offerto un piano per sbloccare i negoziati USA–Iran sul nucleare, proponendo di trasferire all’estero l’uranio arricchito iraniano e convertirlo in combustibile per uso civile.

Questa iniziativa, tuttavia, è stata l’ultima manifestazione di buona fede di Mosca. Il Cremlino ha considerato i successivi attacchi USA–Israele contro l’Iran un tradimento grave, che ha spezzato ogni illusione su un esito pacifico. Da allora i funzionari russi, colti di sorpresa, hanno deciso di abbandonare il ruolo di mediatori e di schierarsi con Teheran contro nuove escalation occidentali.

Perché Washington e Tel Aviv hanno scelto di alzare la tensione proprio ora?

La risposta è evidente: il programma nucleare iraniano non è mai stato il vero problema.

Al centro della strategia israeliana vi è la sfida aperta che la Repubblica Islamica pone all’ordine sionista e imperiale. Oltre al sostegno ai movimenti di resistenza, Teheran ha giocato un ruolo cruciale nell’indebolire l’influenza occidentale costruendo alleanze economiche e strategiche eurasiatiche che bypassano l’egemonia del dollaro e riducono il potere di pressione statunitense. Non dimentichiamoci, infatti, che gli USA hanno basato la loro potenza reale non solo sulla deterrenza nucleare, ma anche sull’estensione del dollaro a moneta globale di riferimento. Indebolendo questa egemonia, crolla gradualmente anche il potere militare e l’influenza politica.

Queste minacce sistemiche, unite al rifiuto dell’Iran di piegarsi al progetto del “Grande Israele” hanno reso Teheran un ostacolo insormontabile ai disegni occidentali nella regione. L’Iran infatti non è solo un pilastro di stabilità – non ha lanciato guerre dal 1736 e ha mostrato straordinaria pazienza davanti a decenni di provocazioni – ma è divenuto anche il fulcro dell’integrazione eurasiatica, punto d’appoggio sia per la Belt and Road Initiative (BRI) che per il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord–Sud (INSTC).

La ferrovia come arteria del prossimo futuro

Il INTSC è un progetto infrastrutturale multimodale nato nel 2000 con un accordo iniziale tra Russia, Iran e India e oggi esteso a oltre dieci Paesi dell’area euroasiatica. L’obiettivo è creare una rete integrata di trasporto merci che colleghi l’India e il Golfo Persico ai mercati russi, all’Europa e all’Asia centrale, riducendo tempi e costi rispetto alle rotte tradizionali via Canale di Suez. Prevede l’uso combinato di linee marittime, ferroviarie e stradali. In termini pratici, le merci provenienti dall’India possono essere spedite via mare al porto iraniano di Bandar Abbas o Chabahar, quindi trasportate su ferrovia e strada attraverso l’Iran fino al Mar Caspio, da cui proseguono verso la Russia meridionale e oltre, fino all’Europa settentrionale. Questo sistema consente tempi di consegna stimati tra i 15 e i 20 giorni, contro i 35–40 giorni delle rotte marittime tradizionali.

Il corridoio comprende diverse diramazioni. Tra le più rilevanti vi è la tratta che unisce Mumbai a Mosca via Iran e Azerbaigian, e quella che attraverso il porto di Chabahar mira a garantire un accesso stabile all’Afghanistan e all’Asia centrale. Il progetto è supportato da importanti investimenti in infrastrutture ferroviarie iraniane e nel potenziamento dei porti, inclusa la costruzione della linea Chabahar–Zahedan, cruciale per integrare i segmenti terrestri.

Oltre ai vantaggi economici, l’INSTC ha un significato geopolitico: offre agli Stati partecipanti un’alternativa ai percorsi dominati da attori occidentali, rafforza i legami commerciali tra Eurasia meridionale e settentrionale e si integra con altre iniziative come la Belt and Road cinese. In questo senso, il corridoio è considerato una delle dorsali infrastrutturali del nascente ordine multipolare.

Proprio a tale riguardo, il 24 maggio 2025 è stato inaugurato un nuovo corridoio ferroviario di 8.400 chilometri che collega Xi’an, in Cina, al porto secco di Aprin in Iran. La rivoluzionaria linea riduce di 16 giorni i tempi rispetto alle rotte marittime e consolida un’arteria essenziale della BRI, integrandosi con l’INSTC. Il treno verso l’Iran, per i cinesi, è il treno verso il futuro, e garantisce una integrazione con i Paesi dell’Asia centrale che avrà effetti benefici su tutto il continente.

Oltre alla Cina, infatti, i collegamenti ferroviari iraniani con Pakistan e Turchia – riattivati nel 2022 dopo dieci anni – formano un corridoio di 5.981 chilometri che riduce il trasporto merci da Istanbul a Islamabad a soli 13 giorni contro i 35 via mare, con estensioni già in corso verso lo Xinjiang. In assenza di presenza militare statunitense lungo la linea, Teheran può esportare petrolio e importare merci da Pechino senza lo sguardo indiscreto di Washington.

Una linea ora operativa che collega Pakistan, Iran, Turkmenistan, Kazakistan e Ulyanovsk in Russia consente scambi diretti di energia e beni industriali ed estende l’accesso ai mercati dell’Asia centrale, mentre a sud, i piani per estendere il porto iraniano di Chabahar con una linea ferroviaria di 700 chilometri fino a Zahedan – vitale per dare accesso al commercio all’Afghanistan senza sbocchi – dovrebbero concludersi nel 2026, anche se il rifiuto dell’India di condannare l’aggressione USA–Israele getta un’ombra sul futuro del progetto.

L’IMEC odora di fallimento

A confronto con questi corridoi eurasiatici trasformativi, l’India–Middle East–Europe Corridor (IMEC) sostenuto dagli USA, Israele e UE, lanciato nel 2023, appare una farsa geopolitica.

Mentre la Cina sostiene la sua visione con solide banche pubbliche e infrastrutture reali, il consorzio IMEC – guidato da India, Israele ed UE – non ha realizzato nulla di concreto in due anni. Privo di meccanismi di credito, pianificazione energetica o logistica su larga scala, esiste soprattutto come operazione di marketing, presentato come la soluzione “alternativa” alla Via della Seta cinese.

Vi ricordate che questa litania l’abbiamo già sentita? Abbiamo avuto la Green Belt Initiative, la Build Back Better World, la Partnership for Global Infrastructure and Investment, la Global Gateway. Tutti naufragati per la stessa ragione: l’incapacità strutturale dell’Occidente di costruire.

Dopo decenni di deindustrializzazione, dipendenza dal lavoro a basso costo e liberal-capitalismo finanziario, le economie del blocco dell’Atlantico non riescono più a produrre, edificare o pianificare senza ricorrere alla distruzione di nazioni più deboli per mantenere la propria egemonia unipolare. Ma ciò non li porterà lontani.

Bisogna anche notare cosa c’è in zona: Azerbaigian, Turkmenistan e Pakistan stanno spingendo ad una ridefinizione delle geometrie energetiche, che scarteranno l’IMEC senza alcun dubbio.

L’Azerbaigian rappresenta oggi uno snodo strategico per il transito di risorse energetiche tra il Mar Caspio e l’Europa. La sua posizione geografica e la politica energetica attiva hanno consentito di sviluppare un sistema di corridoi che convogliano gas e petrolio verso i mercati occidentali, riducendo la dipendenza europea dal tradizionale approvvigionamento russo. Il Corridoio Meridionale del Gas ne è l’esempio più emblematico: una rete che comprende il gasdotto del Caucaso meridionale, il TANAP attraverso la Turchia e il TAP fino all’Italia, permettendo l’esportazione del gas del giacimento di Shah Deniz nel Caspio. A ciò si affiancano oleodotti storici come il Baku–Tbilisi–Ceyhan, che trasporta greggio verso il Mediterraneo, consolidando il ruolo dell’Azerbaigian come hub energetico e come ponte tra Asia centrale ed Europa.

Il Turkmenistan, pur geograficamente vicino e altrettanto ricco di risorse, ha sviluppato corridoi con una logica diversa. Fino a poco tempo fa dipendente dalle infrastrutture russe per esportare gas, il Paese ha progressivamente spostato il suo asse verso la Cina grazie al gasdotto Asia Centrale–Cina, un’infrastruttura colossale che attraversa Uzbekistan e Kazakistan per portare gas turkmeno ai mercati orientali. Parallelamente, Ashgabat continua a sostenere il progetto TAPI (Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India), concepito per connettere il suo enorme potenziale di gas ai mercati dell’Asia meridionale. Questi corridoi riflettono la volontà turkmena di diversificare rotte e partner, rompendo l’isolamento geografico che storicamente ne limitava il potere contrattuale.

In Pakistan, infine, il tema dei corridoi energetici si intreccia con la necessità di colmare deficit strutturali nell’approvvigionamento interno. Il Paese è terminale previsto del TAPI e partecipe di diversi progetti di interconnessione con Iran e Cina. In particolare, il Corridoio Economico Cina–Pakistan (CPEC), cuore della Belt and Road Initiative, include oleodotti, gasdotti e infrastrutture portuali come Gwadar, pensati per trasformare il Pakistan in una via d’accesso alternativa per l’energia diretta in Cina e per stabilizzare l’approvvigionamento energetico nazionale. Così, i corridoi pakistani assumono un duplice ruolo: sostenere la sicurezza energetica interna e proiettare il Paese come snodo cruciale delle rotte tra Medio Oriente, Asia centrale e Oriente asiatico.

Poi abbiamo il grande e sempre più potente partenariato geoeconomico BRICS+, che sta riscrivendo le rotte commerciali di tutto il mondo, anche dell’Occidente, dove opera non in maniera diretta, ma in maniera esterna, per effetto rifletto: i BRICS fanno delle scelte, l’Occidente le subisce ed è costretto ad adottarle. E i Paesi BRICS crescono, mentre quelli occidentali… beh, lo sappiamo già.

Mosca, Pechino e Delhi offrono veri trasferimenti tecnologici e modelli di sviluppo cooperativo per tutti i Paesi del mondo, consentendo loro di costruire economie sovrane e complete. L’IMEC, invece, propone all’Europa l’ennesima dipendenza commerciale e finanziaria, dove a giovare dei benefici è ancora una volta uno Stato estero (Israele e gli USA).

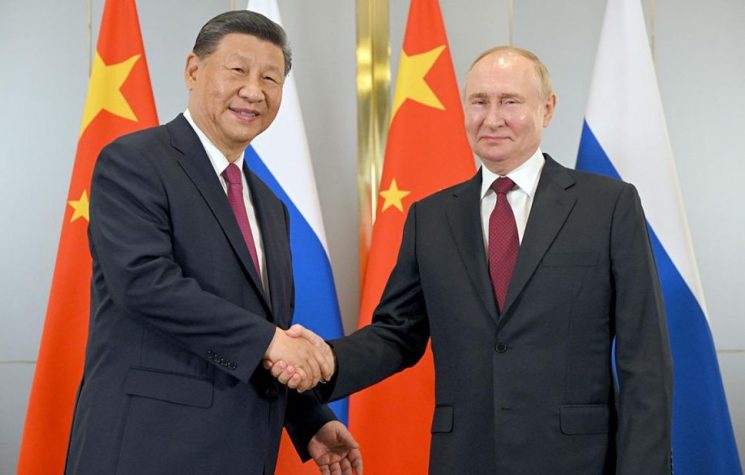

E Russia e Cina hanno già chiarito di sostenere l’Iran.

Un nuovo assetto sta emergendo: resta da capire chi lo plasmerà e a vantaggio di chi.