Gli Stati Uniti guidati da Donald Trump hanno nuovamente sottomesso l’Europa

C’è chi vince e c’è chi perde, anche senza aver combattuto

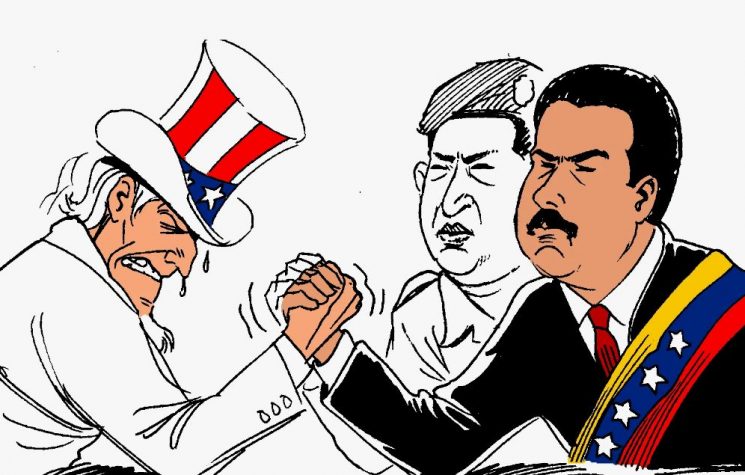

C’è chi vince e c’è chi perde, anche senza aver combattuto, come nel rapporto fra Europa e Stati Uniti d’America, o meglio fra Unione Europea, creatura dell’asse UK-USA, e il governo di Washington. Un rapporto burrascoso che più passa il tempo e più peggiora. E forse è bene così.

Per capire quello che sta succedendo oggi, anno 2025 d.C., dobbiamo guardare a qualcosa che è successo 106 anni va, nel 1919, al termine della Prima guerra mondiale.

Era il 28 giugno: sulla scrivania un documento di non molte pagine, col quale veniva sancita ufficialmente la fine della Prima Guerra Mondiale tra la Germania e le potenze alleate. Sottoscritto nel palazzo di Versailles, vicino a Parigi, fu il principale dei trattati di pace conclusi al termine del conflitto e pose le basi per un nuovo ordine internazionale, sebbene con esiti controversi.

Il trattato impose alla Germania condizioni particolarmente dure, considerandola la principale responsabile della guerra. Berlino fu obbligata ad accettare la “clausola di colpa di guerra” (articolo 231), che la rendeva formalmente responsabile dei danni causati. A seguito di ciò, vennero stabiliti pesanti risarcimenti economici, inizialmente fissati a 132 miliardi di marchi d’oro, una cifra insostenibile per l’economia tedesca. Fu una tremenda umiliazione, che provocò un sentimento di rivincita che venne poi cavalcato dal nazionalsocialismo pochi anni più tardi.

Sul piano territoriale, la Germania perse vaste aree: l’Alsazia e la Lorena furono date alla Francia, la Posnania e la Prussia occidentale cedute alla nuova Polonia, e la regione del Saar fu posta sotto amministrazione della Società delle Nazioni. Le colonie tedesche furono redistribuite tra le potenze vincitrici. La Renania venne smilitarizzata, e all’esercito tedesco fu imposto un limite massimo di 100.000 uomini.

Il trattato istituì anche la Società delle Nazioni, organismo volto a prevenire futuri conflitti mondiali attraverso la diplomazia e la cooperazione internazionale, ma questa storia già la conosciamo.

In un certo senso, a più di un secolo di distanza, quel Trattato si ripresenta, con tutta la sua infamia. Certo, nella Prima guerra mondiale gli USA non ebbero direttamente a che fare con l’Europa – quello avvenne con la Seconda guerra mondiale – ma è la fattispecie delle misure economiche applicate ad essere prossima a quelle del documento di Versailles.

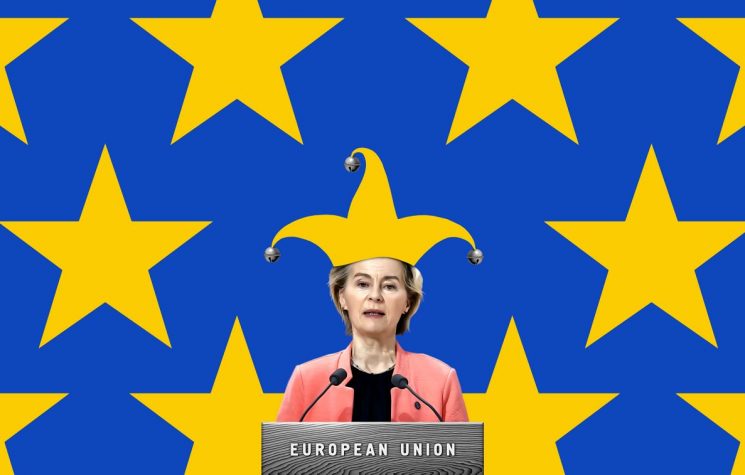

Come noto, Ursula Von der Leyen si è recata in pellegrinaggio a Washington per incontrare Donald Trump. I due hanno colloquiato così tanto amichevolmente che Ursula ha rischiato un collasso epatico in diretta tivù. Donald non sembrava molto preparato su chi fosse la sua interlocutrice, perché di devoti politici delle colonie alla Casa Bianca ne girano parecchi.

Il risultato dell’incontro è stato a dir poco un disastro per l’Europa, forse peggio di Versailles 1919.

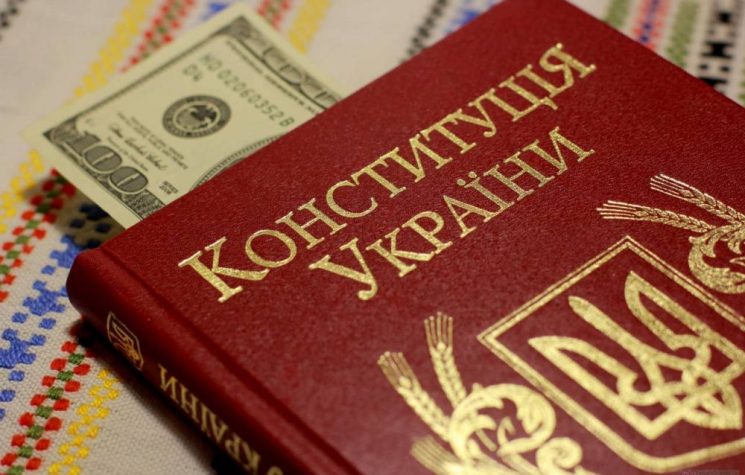

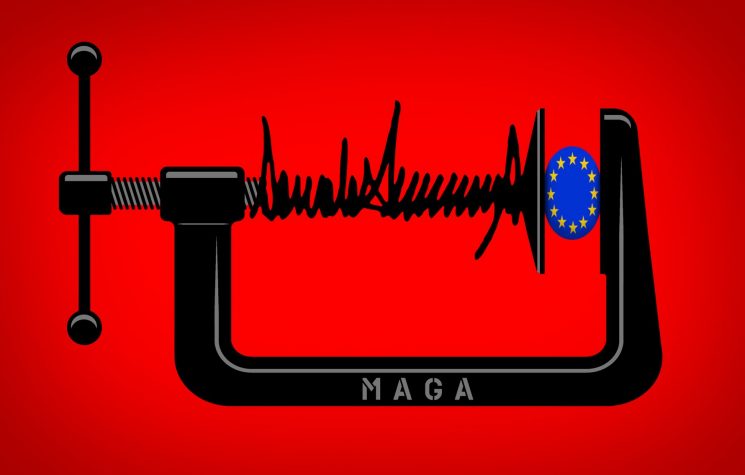

Washington applicherà un dazio standard del 15% sulla quasi totalità dei prodotti provenienti dall’UE, inclusi veicoli, semiconduttori, farmaci e altri beni.

I dazi su acciaio, alluminio e rame resteranno al 50% in modo provvisorio, con l’intento di introdurre in seguito un sistema a quote. Entrambe le parti si sono accordate per applicare dazi nulli su specifici prodotti, come aerei e componenti, apparecchiature per semiconduttori, alcune sostanze chimiche, farmaci generici, materie prime strategiche e una selezione di prodotti agricoli. Non si è giunti a una soluzione per le tariffe su vino e liquori. L’UE ha accettato di non introdurre dazi di ritorsione sui beni statunitensi; i prodotti USA continueranno ad entrare nel mercato europeo senza nuove imposte (i dazi precedenti erano mediamente dell’1%).

Tuttavia, le tariffe settoriali su acciaio, alluminio e rame resteranno in vigore, e i due blocchi discuteranno sulla sicurezza delle rispettive catene di approvvigionamento. L’Unione Europea si è impegnata ad acquistare energia statunitense (gas naturale liquefatto, petrolio e tecnologia nucleare) per un valore di 750 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Le aziende europee investiranno 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro il 2028, in settori come energia, difesa e infrastrutture. L’UE prevede inoltre l’acquisto di armamenti statunitensi, anche se non sono stati forniti dati precisi.

Entrambi i blocchi intendono ridurre gli ostacoli non tariffari, lavorando su certificazioni, norme sanitarie e restrizioni al commercio digitale, come tasse sulle trasmissioni e costi di rete. Si è concordato anche di rafforzare la cooperazione sulla sicurezza delle catene di fornitura e sul controllo degli investimenti, in particolare riguardo alla Cina e alla protezione della sicurezza nazionale.

Gli Stati Uniti avevano minacciato dazi fino al 30% sui prodotti europei; l’accordo al 15% è stato considerato un compromesso per evitare uno scontro commerciale aperto.

Un’intesa simile era già stata raggiunta con il Giappone a metà luglio, aumentando la pressione sull’UE per concludere un accordo analogo.

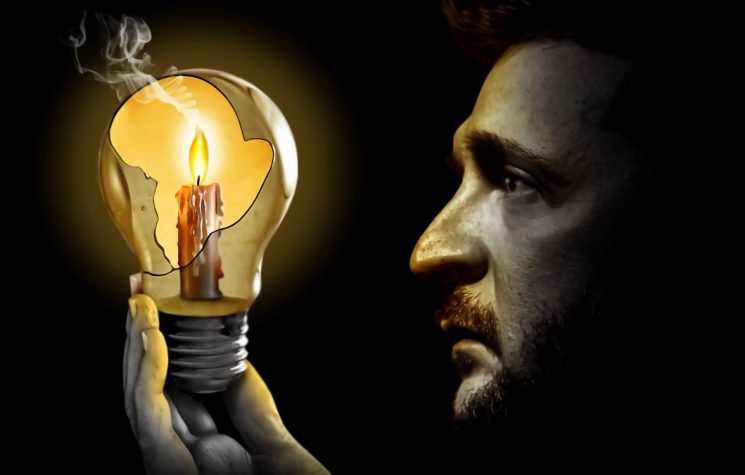

La risposta europea è stata eterogenea: alcuni leader hanno accolto l’accordo come un passo necessario per mantenere la stabilità transatlantica, mentre altri ne hanno criticato lo squilibrio. Il ministro delle Finanze tedesco ha parlato di un possibile effetto “deprimente” sulla crescita, temendo un indebolimento della competitività nazionale. Diversi esponenti politici francesi e italiani hanno bollato l’intesa come una resa che mette a rischio la sovranità economica dell’UE.

Alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale, in particolare in Germania, si sono detti sorpresi e hanno annunciato tagli occupazionali significativi. Nel secondo trimestre del 2025, l’economia europea è rimasta pressoché stagnante, con una crescita del PIL limitata allo 0,1%. Gli analisti stimano che le nuove tariffe possano ridurre la crescita economica dell’UE di circa lo 0,2%. Le aziende più colpite, in settori come l’automotive, i cosmetici e la farmaceutica, segnalano aumenti dei prezzi e riduzione dei margini di profitto.

In un documento ufficiale, la Casa Bianca ha definito l’accordo “una modernizzazione epocale dell’alleanza transatlantica”. L’amministrazione USA e diversi esponenti del Congresso hanno celebrato l’intesa come un successo storico, sottolineando i benefici per gli esportatori americani, l’afflusso di investimenti, il rafforzamento della leadership energetica e la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti. Emergono ancora dettagli non del tutto chiariti. Washington afferma che il mercato agricolo europeo sarà più accessibile ai prodotti americani, mentre Bruxelles sostiene che le proprie regolamentazioni rimarranno invariate.

Sono ancora in corso i negoziati nel settore digitale, inclusi i social media, dove gli USA spingono per una maggiore liberalizzazione, mentre l’UE insiste su norme legate ai contenuti e alla fiscalità.

In sintesi, a Washington si respira aria di vittoria, mentre in Europa crescono dubbi sulle relazioni transatlantiche e sul ruolo di Bruxelles. Le critiche all’accordo potrebbero intensificare le richieste di uscita dall’UE da parte di alcuni Stati membri. Mesi di trattative per giungere ad una soluzione che sottolinea il privilegio americano e lo svantaggio europeo.

Il circo prosegue, viva il circo!