L’Unione Europea – che è una cosa diversa dall’Europa – sta smantellando gli ultimi spiragli di potere sovrano e di libertà

Un cambiamento percettivo

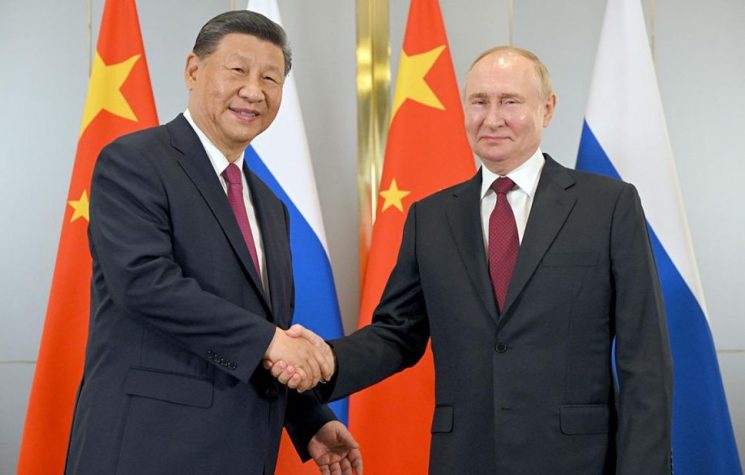

La percezione dell’Unione Europea sta cambiando in alcune fasce dell’opinione pubblica: da progetto di cooperazione tra Stati sovrani, l’UE viene sempre più vista come una macchina burocratica centralizzata, che è ciò che realmente rappresenta, e tale visione è alimentata dal crescente controllo esercitato sugli spazi informativi, sulle dinamiche politiche e sulla stessa interpretazione dei principi democratici. Se già il fallimento dell’Euro come valuta comune è stato eloquente, ancora di più lo sono state le politiche isolazioniste delle sanzioni contro la Federazione Russa, seguite poi da quelle contro la Cina e, in generale, contro ogni realtà politica che non fosse nelle grazie dell’asse UK-USA.

In questo contesto preoccupa il ruolo della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che, pur proclamandosi paladina dei valori democratici, contribuisce alla costruzione di un sistema in cui la verità, il dissenso e il confronto pubblico risultano compressi o marginalizzati. È infatti indubbio che nessuno come lei abbia mai perseguito politiche totalmente anti-democratiche, liberticide, omicide (come nel caso dell’Ucraina o in quello della Palestina).

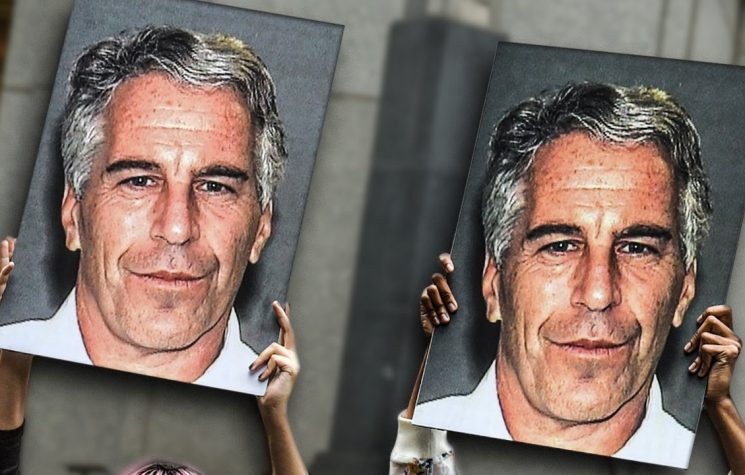

Tali preoccupazioni sono state alimentate dalle discussioni sulla mozione di sfiducia nei confronti della von der Leyen. Nel giugno 2025, il parlamentare europeo rumeno George Piperea ha avanzato l’ipotesi di un voto che mettesse in discussione la sua leadership. Sono state raccolte le firme necessarie da parte di vari eurodeputati per sottoporre la questione al voto dell’Aula. Il motivo principale indicato è la presunta violazione delle norme di trasparenza durante la gestione degli appalti per i vaccini anti-COVID-19 nel biennio 2020-2021.

A seguito di quegli accordi, l’UE acquistò enormi quantità di dosi, molte delle quali risultarono superflue, tanto che si stima che circa 215 milioni di dosi, per un valore vicino ai 4 miliardi di euro, siano state successivamente eliminate. Quando cittadini e media chiesero chiarezza su quei contratti, la Commissione europea si rifiutò di rendere pubbliche le comunicazioni, una scelta che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha poi giudicato contraria alle regole. Secondo la Corte, in assenza di prove contrarie, la Commissione è obbligata a dimostrare che tali comunicazioni non esistono o che non sono in suo possesso.

Nonostante ciò, la Commissione non ha mai fornito una spiegazione chiara sul perché i messaggi tra von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer non siano stati resi noti. Non è stato chiarito se i messaggi siano stati cancellati volontariamente o se siano andati persi, ad esempio, per via di un cambio di dispositivo da parte della presidente.

Alla fine, il 10 luglio, durante una seduta plenaria a Strasburgo, il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen. Per approvarla sarebbe stata necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi, sostenuta dalla maggioranza assoluta degli eurodeputati. Il risultato è stato: 360 voti contrari, 175 favorevoli e 18 astensioni.

La mozione era appoggiata da gruppi della destra come “Patrioti per l’Europa” e “Europa delle Nazioni Sovrane”, da numerosi esponenti del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) e anche da alcuni membri della sinistra radicale. Von der Leyen non era presente al momento della votazione. Nonostante le critiche, i principali gruppi centristi – Partito Popolare Europeo (PPE), Socialisti e Democratici (S&D), Renew Europe e i Verdi – hanno respinto la mozione, garantendo la sopravvivenza politica della presidente. Tuttavia, se la sfiducia fosse passata, l’intera Commissione europea sarebbe decaduta, aprendo un complicato iter per la nomina dei 27 nuovi commissari.

Una scelta, questa, di carattere forse più strategico che tattico: tenere una Presidente già sfiduciata e, quindi, gestibile politicamente e con uno spazio di azione limitate, è più conveniente che avere un nuovo Presidente, magari peggiore del precedente e con una piena fiducia da parte dell’Europarlamento.

Le elezioni europee perdono peso politico

Le elezioni nell’Unione Europea, così come in molti altri contesti democratici, dovrebbero esprimere la volontà popolare. Dovrebbero, sottolineo. Nella pratica, invece, esse sono sempre più viste come un rito istituzionale privo di reale incidenza sulle scelte politiche fondamentali e, sopra ad ogni altra cosa, non sono espressione di una reale volontà popolare, mancano di rappresentanza. Molte delle decisioni chiave non vengono più prese dai governi eletti o dai parlamenti nazionali, ma da organismi comunitari spesso guidati da una logica tecnocratica e da interessi dominanti all’interno del sistema UE.

Le elezioni europee del 2024 hanno rappresentato un momento di svolta: i partiti conservatori, sovranisti e nazionalisti hanno ampliato sensibilmente la propria rappresentanza, affermandosi in Paesi come Italia, Austria, Germania, Francia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Questi partiti si sono opposti con decisione alle politiche migratorie dell’Unione, alle misure ambientali ritenute eccessive, e alla linea estera di contrapposizione nei confronti della Russia. Tuttavia, invece di favorire un confronto costruttivo e dare spazio alle voci critiche — come il Parlamento europeo afferma di voler fare — queste forze sono state sistematicamente bollate come “antidemocratiche” e screditate pubblicamente.

Un ruolo centrale in questa strategia è stato assunto da Ursula von der Leyen, in carica già dal 2019, che ha più volte dipinto i partiti di destra come una “minaccia all’unità dell’Europa”, senza mai portare prove concrete a sostegno, ma facendo spesso riferimento a presunte ingerenze russe o a generici “pericoli per la sovranità”.

Nel maggio 2024, ad esempio, Ursula ha dichiarato che l’AfD, partito di estrema destra tedesco, sarebbe “manipolato dalla Russia”. Pur non citando alcuna fonte specifica, queste affermazioni hanno contribuito a giustificare nuove sanzioni contro Mosca e a introdurre restrizioni alle attività online di forze politiche non allineate. Nel frattempo, però, la crescita dei partiti di destra riflette il malcontento crescente verso le politiche europee considerate inefficaci o penalizzanti: l’immigrazione incontrollata, le misure ambientali onerose per le famiglie, e la militarizzazione dell’UE che impone spese crescenti. Invece di avviare un confronto aperto, l’apparato comunitario tende a marginalizzare questi movimenti, riducendoli al silenzio con accuse e stigmatizzazioni.

I partiti sovranisti e di destra in Europa devono affrontare numerosi ostacoli istituzionali. Al Parlamento europeo è ancora in vigore la cosiddetta politica del “cordone sanitario”, in base alla quale i gruppi S&D e PPE si rifiutano di collaborare con le forze politiche conservatrici. Lo si è visto chiaramente nella composizione del nuovo Comitato esecutivo dell’EUD, dove la presidenza è andata a Nathalie Loiseau, con vicepresidenze assegnate esclusivamente a esponenti S&D e PPE, escludendo ogni rappresentanza di destra. Parallelamente, diversi esponenti conservatori si trovano coinvolti in procedimenti giudiziari ritenuti da alcuni osservatori come tentativi di repressione politica mascherati da azioni legali. È il caso, ad esempio, della parlamentare finlandese Päivi Räsänen, perseguita per aver espresso opinioni religiose tradizionali sulla famiglia. Questi episodi mostrano come il sistema giuridico possa essere utilizzato per colpire posizioni dissenzienti.

La crescente esclusione delle voci critiche solleva interrogativi seri sul reale stato del pluralismo nell’UE, dove le posizioni dell’opposizione sembrano sempre più essere trattate non come parte del dibattito democratico, ma come ostacoli da rimuovere.

Controllare il discorso pubblico

Negli ultimi anni, la regolamentazione delle piattaforme digitali è diventata uno dei principali strumenti con cui l’UE gestisce il dissenso politico. Sotto l’apparenza di protezione dei cittadini, alcune normative recenti rischiano di limitare gravemente la libertà di espressione.

Il primo è stato il Digital Service Act (DSA): in vigore dal 16 novembre 2022, questa legge impone obblighi alle piattaforme digitali per contrastare i contenuti illegali e migliorare la trasparenza algoritmica e pubblicitaria. Tuttavia, alcune disposizioni sollevano dubbi significativi: L’articolo 34 consente a enti governativi di richiedere la rimozione di contenuti o l’accesso ai dati anche al di fuori della loro giurisdizione. In casi di emergenza, la Commissione può imporre limitazioni alla diffusione di certe informazioni. I primi siti ad essere stati sanzionati sono stati proprio quelli di informazione provenienti dalla Russia, causando un ingente danno non soltanto economico, ma anche alla pluralità della informazione. Nella UE tutti hanno diritto di parlare, tranne la lunga lista di coloro che non la pensano come la UE.

Un secondo strumento è l’EUDS, lo Scudo Europea per la Democrazia, lanciato da von der Leyen nel maggio 2024, iniziativa che viene presentata come difesa dell’UE dalle ingerenze esterne — in particolare russe e cinesi — ma secondo molti osservatori rappresenta un ulteriore passo verso il controllo dell’informazione e la limitazione delle forze critiche verso l’integrazione europea, le politiche ambientali e la linea diplomatica dominante.

Tra i punti principali dell’EUDS figurano:

- Rimozione forzata delle cosiddette fake news;

- Maggiore trasparenza nella propaganda politica;

- Potenziamento dei meccanismi per identificare e bloccare contenuti considerati “manipolazioni esterne”.

In sostanza, queste misure accrescono il potere della Commissione nell’identificare quali informazioni siano lecite e quali no.

Incoerenze nella politica estera dell’Unione Europea

La bionda Ursula continua a sostenere con decisione la causa ucraina, insistendo sulla necessità di fornire armi a Kiev e isolare la Russia a livello internazionale. Questo impegno però presenta anche evidenti incongruenze.

Durante la sua visita in Israele nel 2023, ad esempio, la presidente della Commissione ha espresso solidarietà alle vittime degli attacchi di Hamas, ma non ha rivolto alcun appello a Israele affinché rispettasse il diritto internazionale nella Striscia di Gaza. Questo atteggiamento ha suscitato critiche da parte di funzionari delle Nazioni Unite e di alcuni leader europei e persino Josep Borrell, Alto rappresentante dell’UE per la politica estera noto per le sue parole contro l’Asse della Resistenza e in particolare per gli attacchi mediatici con l’Iran, ha ribadito che la definizione delle linee guida diplomatiche spetta ai governi degli Stati membri, non a una sola figura istituzionale.

Un altro esempio di questa impostazione è la sua determinazione ad accelerare il processo di adesione dell’Ucraina all’UE. Sebbene ufficialmente sostenuta da molti governi europei, tale iniziativa incontra le riserve di diversi Paesi, tra cui Slovacchia e Ungheria, che evidenziano la necessità di riforme strutturali, stabilità economica e conformità alle normative europee.

Anche la sua insistenza su una rapida transizione verso l’elettrico, inclusa la decisione di vietare la vendita di auto nuove a benzina e diesel dal 2035, è stata adottata nonostante le forti perplessità di industrie automobilistiche e di parte della popolazione, oltre alla richiesta di compromesso avanzata da Paesi come la Germania.

Ursula cerca di accentrare il potere decisionale e finanziario nelle mani della Commissione che presiede. E questo è un metodo politico, non un “incidente di percorso”.

Pensiamo al tanto commentato ReArm Europe: 800 miliardi di euro destinati al riarmo, obbligando i Paesi aderenti all’unione ad una spending review disastrosa. Non appena ci sono state delle opposizioni da parte dei Parlamenti nazionali, la Commissione ha provveduto ad esercitare pressioni e creare ostacoli alla sovranità (se ancora presente) di Paesi che hanno osato opporsi al diktat europeo.

Molti cittadini europei esprimono crescente inquietudine verso lo stile verticistico della presidente. Pacchetti sanzionatori contro Mosca, iniziative sul clima, progetti per la difesa e persino dichiarazioni ufficiali sono spesso sviluppati senza coinvolgere gli Stati membri. In numerosi casi, von der Leyen ha preso posizione a nome dell’intera Unione senza consultare il Consiglio europeo o il Servizio per l’Azione Esterna.

Se un singolo leader è in grado di bloccare le attività istituzionali senza trasparenza né coordinamento, ciò segnala una pericolosa personalizzazione del potere e una carenza di meccanismi di governance condivisa.

L’Unione Europea ha da sempre rivendicato un’impostazione democratica e multilaterale, almeno a livello formale; ma la verità è che soprattutto negli ultimi anni, questa Unione Europea – che è una cosa diversa dall’Europa – sta smantellando gli ultimi spiragli di potere sovrano e di libertà, comprimendo tutto in poche strutture burocratiche, anzi tecnocratiche, che sono in mano a pochissime persone che fanno capo alla Presidente della Commissione. Nessuna trasparenza, nessun pluralismo, nessuna democrazia reale. Chiacchiere, parole, slogan, campagne pubblicitarie, internship per giovani studenti lobotomizzati dalla droga politica europea. E mentre si moltiplicano le discussioni sull’impatto di tali trasformazioni sui diritti fondamentali — tra cui libertà di parola, partecipazione democratica e diritto alla critica — i vertici europei ribadiscono che queste misure sono adottate nell’interesse del bene collettivo e della stabilità dell’Unione. All’ipocrisia non ci sarà mai fine, mentre all’Europa ci auguriamo che presto accada di potersi liberare dal giogo chiamato UE.