Uno “scudo di silicio” in grado di mantenere costantemente acceso l’interesse degli Stati Uniti a impedire la riunificazione di Taiwan con la Repubblica Popolare Cinese.

Lo scorso 15 gennaio, Stati Uniti e Taiwan hanno raggiunto un accordo commerciale che impegna le aziende dell’isola a investire in territorio statunitense fino a 250 miliardi di dollari in settori critici come semiconduttori, energia e intelligenza artificiale. Come contropartita, gli Stati Uniti accettano di abbassare i dazi dal 20 al 15%, di concedere agevolazioni fiscali per le aziende taiwanesi che delocalizzano, di assicurare forniture energetiche e flussi di capitale incentrati sui settori dell’intelligenza artificiale, delle biotecnologie e della difesa. L’intesa vincola inoltre il governo di Taipei a fornire garanzie di credito per incentivare ulteriori investimenti nella filiera statunitense dei semiconduttori per altri 250 miliardi di dollari.

La sola Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (Tsmc), leader mondiale nel settore dei semiconduttori, si accollerà un onere finanziario da 100 miliardi di dollari per la costruzione di quattro impianti preposti alla fabbricazione di microchip, aggiuntivo al programma da 65 miliardi concordato con l’amministrazione Biden per la costruzione di quattro stabilimenti.

Nel dettaglio, l’accordo siglato tra Washington e Taipei autorizza le aziende taiwanesi a esportare volumi predefiniti di semiconduttori negli Stati Uniti esenti da dazi durante la fase di realizzazione dei complessi produttivi. Una volta ultimata la costruzione degli impianti, i dazi si applicheranno su una quota maggiore di importazioni di microchip taiwanesi.

Gli Stati Uniti e Taiwan, recita il comunicato ufficiale pubblicato dal Dipartimento del Commercio di Washington, «creeranno sul suolo statunitense parchi industriali di livello mondiale per rafforzare l’infrastruttura industriale americana e posizionare gli Stati Uniti come centro globale per la tecnologia di nuova generazione, la produzione avanzata e l’innovazione».

A Washington, per di più, si regista ormai da almeno un decennio un consenso bipartisan attorno alla tesi secondo cui il predominio di Taiwan nel settore dei semiconduttori costituisce una vulnerabilità pericolosissima per la sicurezza nazionale. Specialmente alla luce del drastico ridimensionamento della quota statunitense nella produzione globale di wafer di silicio, crollata dal 37 a meno del 10% tra il 1990 e il 2024.

Gli stabilimenti di Tsmc e delle altre grandi aziende dell’isola specializzate nella produzione di chip si concentrano ad appena 150 km di distanza dalla Cina continentale, che attraverso un “semplice” blocco navale potrebbe interrompere il flusso di semiconduttori taiwanesi verso i mercati mondiali paralizzando le filiere tecnologiche occidentali. Le ricadute sui sistemi militari e sulle infrastrutture critiche degli Stati Uniti e dei loro alleati si rivelerebbero devastanti.

Le autorità di Taipei hanno sempre considerato questa criticità strutturale come una carta vincente a proprio vantaggio: uno “scudo di silicio” in grado di mantenere costantemente acceso l’interesse degli Stati Uniti a impedire la riunificazione di Taiwan con la Repubblica Popolare Cinese.

Senonché, conformemente alle indicazioni contenute all’interno del cosiddetto “Piano Miran” che suggerisce di associare all’imposizione dei dazi la minaccia di rimozione dell’ombrello militare come leva negoziale nei confronti degli alleati, il segretario al Commercio Howard Lutnick ha specificato che la rigorosa osservanza di Taipei ai termini dell’accordo rappresenta un requisito fondamentale per conservare il favore dell’amministrazione Trump.

L’obiettivo consiste nel «portare il 40% dell’intera catena di approvvigionamento e produzione di Taiwan in… America», entro il termine del mandato presidenziale di Trump (2028). In caso di inadempienza da parte di Taipei, «i dazi statunitensi verranno portati con ogni probabilità al 100%», ha assicurato Lutnick.

Ma c’è di più. I taiwanesi «devono far contento il nostro presidente, giusto? Perché il nostro presidente è la chiave per proteggere Taiwan», ha dichiarato il segretario al Commercio nel corso di un’intervista rilasciata alla «Cnbc».

La ragione per cui i taiwanesi hanno assunto questo «colossale impegno di onshoring a beneficio degli Stati Uniti» risiede proprio nel fatto che «Donald Trump è vitale per proteggerli. E quindi vogliono far contento il nostro presidente», ha precisato Lutnick.

Il mese precedente, l’amministrazione Trump aveva annunciato la finalizzazione di un contratto per la vendita di materiale militare a Taiwan per un controvalore di 11,1 miliardi di dollari. Se approvata dal Congresso, dove Taiwan beneficia di un supporto trasversale, si tratterebbe della più imponente fornitura di armi mai accordata dagli Stati Uniti all’isola, comprensiva di sistemi missilistici Himars, missili Atacms (420 unità), obici, missili anticarro Javelin, droni e componenti per altri sistemi d’arma.

A riprova, si legge nel comunicato diramato dal Ministero della Difesa di Taipei, che «gli Stati Uniti continuano ad assistere Taiwan nel mantenere sufficienti capacità di autodifesa e nel costruire rapidamente un forte potere deterrente e sfruttare i vantaggi della guerra asimmetrica, che costituiscono la base per il mantenimento della pace e della stabilità regionale».

In una serie di dichiarazioni separate che elencavano i dettagli dell’accordo, il Dipartimento di Stato ha specificato che le consegne di materiale militare a Taiwan tutelano gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, perché sostengono i continui sforzi profusi dall’isola per modernizzare le sue forze armate e mantenere una capacità difensiva credibile.

L’assistenza a Taiwan risulta coerente con il contenuto della National Defense Strategy, che identifica nella regione dell’Indo-Pacifico la “seconda linea” operativa, in cui promuovere una «deterrenza nei confronti della Cina attraverso la forza», evitando il confronto diretto. «L’Indo-Pacifico – recita il documento – rappresenterà presto più della metà dell’economia globale. La sicurezza, la libertà e la prosperità del popolo americano sono quindi direttamente collegate alla nostra capacità di commerciare e interagire da una posizione di forza nell’Indo-Pacifico. Se la Cina – o chiunque altro – dominasse questa vasta e cruciale regione, si porrebbe nelle condizioni di impedire l’accesso degli Stati Uniti al centro di gravità economico mondiale, con implicazioni durature per le prospettive economiche della nostra nazione, inclusa la nostra capacità di reindustrializzarci».

Ne consegue che, sotto l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti «adotteranno le misure necessarie a mantenere una solida difesa di negazione lungo la prima catena di isole. Collaboreremo inoltre a stretto contatto con i nostri alleati e partner nella regione per incentivarli e consentirgli di fare di più per la nostra difesa collettiva. Attraverso questi sforzi, chiariremo che qualsiasi tentativo di aggressione contro gli interessi statunitensi fallirà».

Mentre si impegna ad erigere una solida difesa di negazione lungo la prima catena di isole, «il Dipartimento della Guerra garantirà che gli Stati Uniti dispongano sempre la capacità di condurre attacchi e operazioni devastanti contro obiettivi in qualsiasi parte del mondo, anche direttamente dalla patria, fornendo così al presidente una flessibilità e un’agilità operative senza pari».

Nella visione del Pentagono, occorre che Taiwan si faccia carico di investimenti commisurati agli obiettivi dichiarati.

«Il nostro Paese continuerà a promuovere le riforme nel settore della difesa, a rafforzare la resilienza difensiva dell’intera società, a dimostrare grande determinazione e a salvaguardare la pace attraverso la forza», ha dichiarato Karen Kuo, portavoce dell’ufficio presidenziale di Taiwan.

A novembre, il presidente Lai Ching-te aveva annunciato uno stanziamento supplementare al bilancio della difesa di 40 miliardi di dollari per il periodo 2026-2033, finalizzato alla realizzazione di una rete di difesa aerea multistrato denominata T-Dome e destinata a rafforzare la posizione difensiva di Taiwan nei prossimi otto anni.

Lai ha spiegato che il T-Dome fornirà una difesa aerea a bassa, media e alta quota, integrando l’intelligenza artificiale per migliorare il rilevamento e il processo decisionale e consolidando così la capacità di Taiwan di individuare con il dovuto tempismo le minacce per proteggere le risorse militari, le infrastrutture critiche e i civili.

Il presidente taiwanese ha sottolineato che «non c’è spazio per compromessi sulla sicurezza nazionale».

Resta da verificare a quale specifica visione di “sicurezza nazionale” l’esecutivo di Taipei faccia riferimento per elaborare una coerente dottrina operativa.

La questione assume una rilevanza particolare alla luce delle indiscrezioni pubblicate dalla stampa taiwanese, secondo cui Taipei starebbe pianificando lo schieramento di sistemi di Himars equipaggiati con missili balistici Atacms sulle isole Penghu e Dongyin, così da estendere il raggio d’azione di Taiwan ben oltre la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Tra i potenziali obiettivi figurano gli snodi logistici, gli scali portuali, gli aeroporti e le basi missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione situati nelle province cinesi di Fujian e Zhejiang.

Oltre che sugli Atacms, le forze armate taiwanesi possono contare sui missili da crociera a lungo raggio Hsiung Feng II-E e Hsiung Falcon (da 300 a 1.000 km di gittata), nonché sul missile da crociera ad alta quota e ad alta velocità Yun Feng. A dispetto della sua semi-obsolescenza, anche il missile da crociera di fabbricazione statunitense Harpoon risulta impiegabile per sferrar attacchi di precisione contro obiettivi costieri sulla Cina continentale.

Le fonti raggiunte dalle maggiori testate taiwanesi sostengono che la precisione di tiro degli Himars da installare presso le isole Penghu e Dongyin verrebbe affinata attraverso l’integrazione di droni di fabbricazione statunitense Mq-9B SeaGuardian e di droni Teng Yun, sviluppati a livello domestico. Questi velivoli ad elevata autonomia condurrebbero ricognizioni ad alta quota lungo le coste cinesi, trasmettendo coordinate precise dei bersagli da colpire tramite il Tactical Mission Network.

Il sistema di comando e controllo integrato assicurerebbe resoconti in tempo reale della situazione sul campo di battaglia.

L’esercito taiwanese prevede inoltre di ricavarsi un’ampia rete di tunnel sotterranei rinforzarti in cui celare sistemi di fuoco automatizzati collegati alle relative batterie missilistiche, che emergerebbero in superficie soltanto per sparare prima di inabissarsi nuovamente. Lo specifico dispiegamento di forze immaginato dallo Stato Maggiore di Taipei è deliberatamente rivolto a complicare per quanto possibile il rilevamento degli obiettivi da parte dei satelliti e dei radar dell’Esercito Popolare di Liberazione.

Lo Stato Maggiore delle forze armate taiwanesi ha spiegato che l’idea di impiantare sistemi missilistici a un tiro di schioppo dalle coste cinesi nasce dall’esigenza di incrementare la deterrenza alla luce delle sempre più frequenti esercitazioni di sbarco anfibio condotte dall’Esercito Popolare di Liberazione.

Ciononostante, il dispiegamento di missili balistici taiwanesi nelle isole Penghu e Dongyin si configurerebbe come un’escalation senza precedenti, non tanto perché destinata a porre rilevantissimi obiettivi militari e industriali cinesi nel raggio d’azione di Taipei, quanto alla luce del crescente coinvolgimento statunitense.

Lo scorso gennaio, il Ministero della Difesa della Repubblica di Cina ha istituito il Joint Firepower Coordination Centre (Jfcc) , in conseguenza del netto aumento della potenza di fuoco a disposizione dovuto alle importazioni su larga scala di materiale militare dagli Stati Uniti. Impiantato presso il Campo Boai di Taipei, il Jfcc si occupa di coordinare gli schieramenti asimmetrici di potenza di fuoco tra i vari rami delle forze armate taiwanesi con il supporto di personale straniero, a partire proprio da quello statunitense.

Secondo quanto riportato da «Military Watch Magazine», l’istituzione del Jfcc «prevede la fornitura di assistenza e supervisione da parte degli Stati Uniti nell’utilizzo degli arsenali missilistici e consente alle forze della Repubblica di Cina di ricevere informazioni di intelligence dal Joint Digital Firepower System statunitense».

Soprattutto, «consente alle forze statunitensi di selezionare obiettivi e finalizzare piani di attacco congiuntamente alle forze locali, consentendo potenzialmente di colpire in modo cinetico obiettivi strategici come infrastrutture critiche e centri di ricerca in settori tecnologici che il mondo occidentale ha cercato di soffocare attraverso sanzioni economiche».

La situazione descritta da «Military Watch Magazine» presenta diversi punti di contatto con quella tratteggiata nell’aprile dello scorso anno dal «New York Times», che basandosi sulle confidenze rese da centinaia di funzionari sia statunitensi che ucraini era giunto alla conclusione che il Pentagono, la Nato e gli apparati di intelligence occidentali rappresentavano la «spina dorsale delle operazioni militari ucraine» contro la Russia.

Si pensi a Dragon, la task force formata da ufficiali ucraini e della Nato che aveva come centro di comando la base statunitense di Wiesbaden, in Germania, e si fondava su una «partnership in materia di intelligence, strategia, pianificazione e tecnologia i cui meccanismi interni erano visibili solo a una ristretta cerchia di funzionari americani e alleati», e destinata ad affermarsi come «l’arma segreta in quello che l’amministrazione Biden ha definito come uno sforzo necessario a salvare l’Ucraina e proteggere l’ordine impostosi a partire dal secondo dopoguerra».

Questo strettissimo rapporto di collaborazione era andato sviluppandosi attorno alla relazione speciale, basata sulla fiducia reciproca, instaurata tra il generale ucraino Mykhaylo Zabrodskyi e lo statunitense Christopher Donahue, a capo del 18° corpo aviotrasportato. Ogni mattina, ufficiali ucraini e statunitensi si riunivano per designare i bersagli più redditizi, definiti “punti di interesse” allo scopo di evitare qualsiasi ammissione di coinvolgimento diretto statunitense nel conflitto. Tutti i successi ottenuti, dall’affondamento della Moskva al bombardamento del quartier generale della 58° armata, passando per la distruzione del deposito di munizioni di Toropets, sarebbero da ricondurre agli Stati Uniti e ai loro principali partner integrati nella Nato sia quanto a designazione dell’obiettivo, sia in materia di determinazione delle modalità operative da impiegare. Lo si evince da quanto confidato al quotidiano statunitense da un alto funzionario dell’intelligence europea, il quale ha spiegato di essere rimasto sorpreso dal livello di coinvolgimento dei suoi colleghi dell’Alleanza Atlantica nella «catena di morte» ucraina.

L’idea di fondo consisteva nel trasformare il rapporto di collaborazione istituito sotto la supervisione di Zabrodskyi e Donahue nel motore pulsante dello sforzo bellico sostenuto dall’Ucraina, da sfruttare come “testuggine” per sferrare un colpo decisivo alla Russia nell’ambito di un esperimento bellico che si proponeva di innovare l’approccio adottato in Afghanistan e in Iraq, verso un modello di guerra a distanza – o per procura.

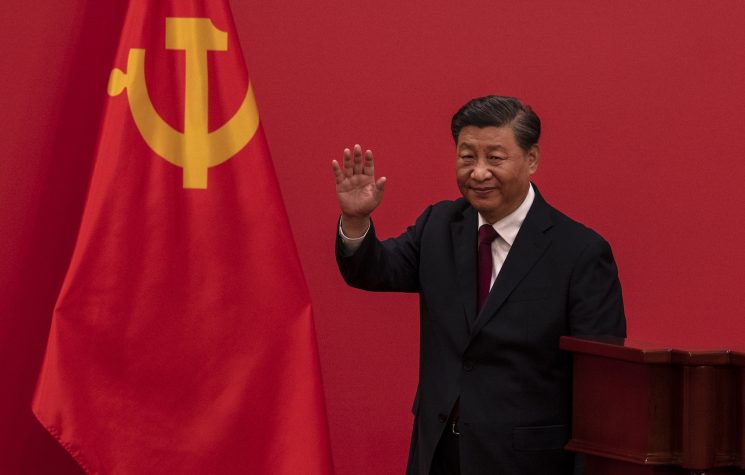

Le analogie tra il teatro ucraino e quello che va delineandosi a Taiwan non sono sfuggite alle autorità di Pechino. «Di fronte all’Esercito Popolare di Liberazione, le forze armate indipendentiste di Taiwan sono come una formica che cerca di scuotere un albero gigante, sovrastimando enormemente le proprie capacità», ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa cinese Jiang Bin.

Un attacco con armi di fabbricazione statunitense, ha specificato Jiang, innescherebbe una risposta schiacciante volta all’annientamento degli aggressori.

Pechino ha anche rivolto aspre critiche all’amministrazione Trump per aver formalizzato l’accordo da 11,1 miliardi di dollari relativo alla vendita di materiale bellico a Taiwan, qualificando l’intesa come una grave violazione della sua sovranità e un segnale pericoloso per le forze separatiste.

Dichiarazioni dello stesso tenore sono state formulate dal portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan Chen Binhua, secondo cui l’accordo tra Washington e Taipei rappresenta una «flagrante ingerenza negli affari interni della Cina», che infrange il principio di “una sola Cina” oltre che le disposizioni contenute all’interno di tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti attraverso cui la parte statunitense si impegnava a ridurre gradualmente le forniture di armi a Taiwan.

Chen ha anche rimproverato il Partito Progressista Democratico di «perseguire ostinatamente l’indipendenza» affidandosi agli Stati Uniti e ricorrendo a mezzi militari, con conseguente trasformazione di Taiwan in una «polveriera e in un arsenale» che rischia di provocare «una enorme calamità» per il popolo taiwanese.

Il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington Liu Pengyu ha esortato le autorità statunitensi a «revocare immediatamente il “cosiddetto accordo” [per la vendita di armi a Taiwan, nda], e a piantarla di inviare segnali sbagliati alle forze separatiste di Taiwan, altrimenti tutte le conseguenze saranno a carico degli Stati Uniti».

Anche l’accordo commerciale siglato tra Washington e Taipei verso la metà di gennaio è stato oggetto di pesanti rilievi cinesi. Il governo di Pechino lo considera non soltanto una provocazione e l’ennesima ingerenza statunitense nei propri affari interni, ma anche un compromesso politico dagli effetti economicamente catastrofici per Taiwan. Nello specifico, Pechino ha definito l’intesa come un “patto di svendita” della floridissima industria taiwanese dei semiconduttori, oltre che «una capitolazione del Partito Progressista Democratico di fronte alla prepotenza economica» dell’amministrazione Trump, che «mette a repentaglio lo sviluppo industriale e il benessere del popolo di Taiwan».

La reazione cinese si è declinata anche in ambito militare. Lo scorso dicembre, l’Esercito Popolare di Liberazione ha condotto le esercitazioni Justice Mission 2025, nel cui ambito le forze terrestri, aeree, marittime e missilistiche inquadrate nel Comando del Teatro Orientale hanno circondato Taiwan e simulato blocchi navali sia dell’isola che di suoi atolli periferici, così da rafforzare la deterrenza multidimensionale e porsi nelle condizioni di contrastare efficacemente e un potenziale intervento degli Stati Uniti.

«Si tratta di un severo monito contro le forze separatiste anelanti all’“Indipendenza di Taiwan” e le interferenze esterne, oltre che di un’azione legittima e necessaria per salvaguardare la sovranità e l’unità nazionale della Cina», ha affermato il portavoce del Comando del Teatro Orientale Shi Yi.