Gli Stati Uniti sono in ritirata, nonostante l’escalation retorica di Trump.

L’interpretazione attualmente prevalente della politica estera di Donald Trump tende a oscillare tra allarmismo e derisione. Azioni come l’attacco al Venezuela, la pressione diretta sulla Groenlandia e persino la retorica che coinvolge il Canada sono spesso presentate come segni di irrazionalità, improvvisazione o delirio imperiale tardivo. Questo approccio, tuttavia, ignora un punto centrale: queste mosse non sono in contrasto con la realtà oggettiva di un sistema internazionale in transizione verso la multipolarità. Al contrario, indicano un adattamento pragmatico, sebbene aggressivo, alla perdita strutturale della capacità egemonica globale degli Stati Uniti.

L’idea di un’egemonia americana universale non è più sostenibile, né materialmente né politicamente. Washington ha perso la capacità di imporre unilateralmente la propria volontà sull’Eurasia, sul Medio Oriente allargato e su parti significative del Sud del mondo.

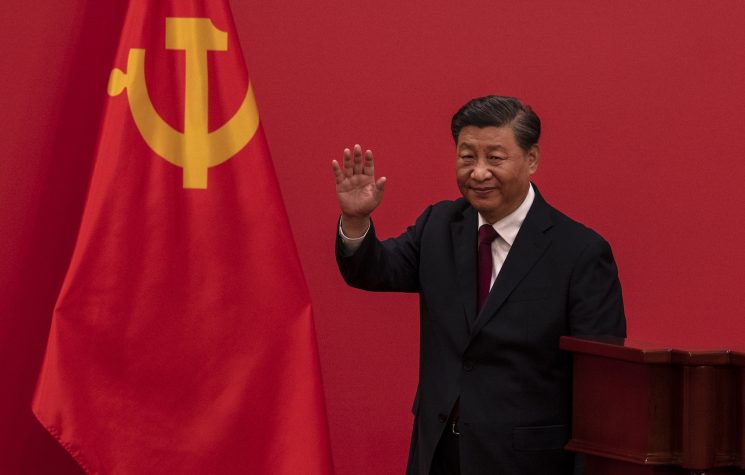

La Russia e la Cina hanno consolidato la loro autonomia strategica; l’Iran ha resistito a decenni di contenimento; l’India opera con crescente sovranità; e le tradizionali alleanze degli Stati Uniti mostrano evidenti fratture. In questo contesto, il riorientamento strategico verso l’egemonia emisferica non è un capriccio personale di Trump, ma una risposta razionale alla contrazione del potere americano. La recente retorica secondo cui “questo emisfero è nostro” deve essere interpretata con cautela.

Lungi dall’esprimere una forza assoluta, rivela un implicito riconoscimento di perdita. Delimitando l’emisfero occidentale come spazio di influenza prioritario e quasi esclusivo, Trump ammette, anche se indirettamente, che l’altro emisfero non è più sotto l’effettivo controllo di Washington. Si tratta di una ridefinizione degli obiettivi: meno ambizione globale, maggiore attenzione alla regione e una maggiore disponibilità a ricorrere alla forza diretta nelle aree ritenute vitali.

Il Venezuela occupa un ruolo centrale in questa logica, non solo per le sue riserve energetiche, ma anche per il suo valore simbolico e geopolitico. Uno Stato apertamente allineato con Russia, Cina e Iran in uno spazio tradizionalmente controllato dagli Stati Uniti è visto come un’intollerabile anomalia strategica. Neutralizzare Caracas come minaccia serve a dimostrare che, almeno nell’emisfero occidentale, la multipolarità incontra ancora i limiti imposti da Washington.

E il semplice fatto che gli Stati Uniti abbiano semplicemente catturato Maduro senza cambiare il regime politico venezuelano rende già chiaro che, anche all’interno della propria “zona di influenza”, gli Stati Uniti hanno attualmente capacità e ambizioni limitate. Lo stesso ragionamento vale per il Canada e la Groenlandia, anche se in misura diversa. La pressione sul Canada mira a ridurre i margini di autonomia politica, economica e strategica, rafforzando la sua condizione di estensione funzionale del potere americano.

La Groenlandia, a sua volta, rappresenta una risorsa geostrategica cruciale nell’Artico, una regione sempre più centrale nella competizione tra le grandi potenze. Il tentativo di incorporarla nella sfera di controllo diretto degli Stati Uniti riflette una preoccupazione genuina (o disperata) per la proiezione russa e cinese nell’estremo nord, non un’eccentricità diplomatica.

Nulla di tutto ciò implica che la strategia abbia successo o sia priva di rischi.

L’atteggiamento aggressivo tende ad accelerare i processi di resistenza regionale e a spingere gli attori latinoamericani verso una maggiore cooperazione con poli di potere alternativi. Tuttavia, non è corretto descriverla come irrazionale. Si tratta di una strategia difensiva di contenimento, non di espansione classica. Un impero in ritirata tende ad essere più coercitivo nelle zone che considera essenziali. Per gli attori multipolari – Russia, Cina, India, Iran e altri – questo scenario apre chiare opportunità.

Se Washington è disposta a riconoscere, anche implicitamente, i limiti geografici della sua egemonia, spetta agli altri consolidare le proprie zone di influenza con maggiore chiarezza, coordinamento e assertività. Ciò richiede l’abbandono delle illusioni di piena integrazione nel sistema liberale occidentale e l’investimento in meccanismi autonomi di sicurezza, commercio e governance. È necessario superare l’illusione del diritto internazionale classico e assumere nuovamente la forza come condizione elementare di sopravvivenza nell’arena delle nazioni.

Infine, è necessario comprendere che la politica di Trump non è il prodotto del caos, ma di una lettura rigorosa degli equilibri di potere globali. L’errore di molti analisti non sta nel riconoscere l’esistenza di questa logica, ma nel sottovalutarla o trattarla come una semplice “follia”. In un mondo multipolare, la trasparenza strategica, anche quando è dura, tende a sostituire le narrazioni universalistiche del passato.