La grande parata di Pechino per l’80° anniversario della vittoria sull’aggressione giapponese e sul fascismo mondiale riaccende il discorso pubblico sulla memoria storica in Cina. L’evento mescola memoria, legittimazione politica e messaggi strategici verso il contesto regionale e globale.

La celebrazione dell’ottantesimo anniversario della vittoria sulla aggressione giapponese e sul fascismo in Cina si presenta come un crocevia di memoria storica, politica interna e comunicazione internazionale. Infatti, la decisione di tenere una parata solenne a Piazza Tian’anmen e la forte risonanza mediatica nazionale e internazionale che l’accompagna non vanno lette soltanto come rievocazione del passato: sono anche strumenti attraverso i quali Pechino riformula la propria narrativa nazionale, riafferma la propria legittimità e invia segnali strategici a partner e potenziali avversari. In questo articolo, tenteremo di analizzare il significato di tale ricorrenza nella Cina contemporanea, la natura dello «spirito antifascista» che viene evocato, e le implicazioni geopolitiche dell’evento in un momento caratterizzato da rivalità strategiche e da contestazioni revisioniste della memoria storica in diverse parti del mondo.

Dal punto di vista cinese, i media ufficiali stanno sottolineando l’importanza di questa ricorrenza insistendo su due punti: il dovere di ricordare le atrocità del passato per impedire la loro ripetizione, e l’affermazione della sovranità e della capacità difensiva dello Stato moderno. Tale combinazione è coerente con una strategia di costruzione della memoria che il Partito Comunista Cinese (PCC) porta avanti da decenni, nel tentativo di integrare il trauma della guerra in una narrazione di rinascita nazionale. La memoria della guerra sino-giapponese è infatti presentata come prova della resilienza del popolo cinese e della necessità di mantenere vigile la capacità di autodifesa. In termini simbolici, una parata militare è dunque insieme commemorazione e dimostrazione di forza: l’una legittima l’altra, e viceversa.

All’interno della Cina, la mobilitazione simbolica svolge diverse funzioni. Innanzitutto, rafforza l’identità nazionale in una fase storica in cui lo sviluppo economico e la transizione sociale pongono nuove sfide interne ed esterne. Ricordare una lotta collettiva contro un nemico esterno produce un ponte tra le generazioni e alimenta un senso di continuità storica, oltre a legittimare l’autorità del PCC, grande protagonista della lotta antigiapponese e antifascista. In secondo luogo, la parata e l’ampio dispiegamento culturale che la precede — film, mostre, pubblicazioni e trasmissioni ufficiali — costruiscono un discorso morale che associa il nazionalismo patriottico alla difesa della pace, in contrasto con il nazionalismo imperialista di matrice fascista. In terzo luogo, l’evento respinge ogni forma di revisionismo storico, in particolare ogni tentativo di minimizzare o ritrattare gli atti di aggressione passati, presentato come un’offesa verso le vittime e un pericolo per la stabilità regionale.

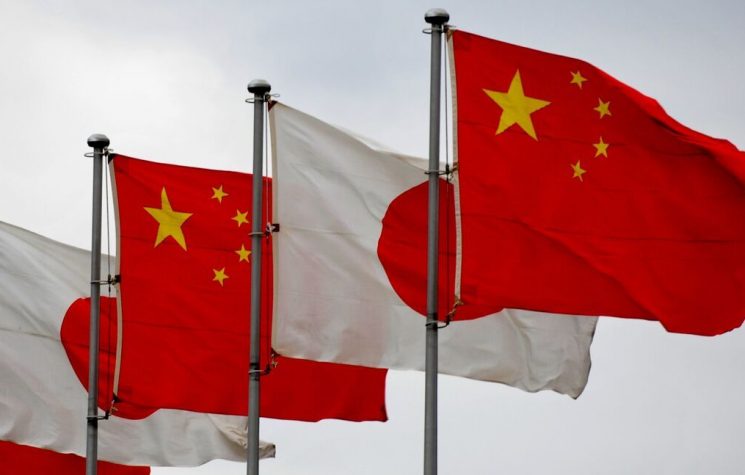

Anche sul piano internazionale, la parata assume molteplici valenze. Verso i vicini asiatici, in particolare il Giappone, l’evento è un modo di comunicare che la ferita storica non è stata dimenticata e che la memoria della guerra alimenta ancora risentimenti e aspettative di responsabilità storica. Le relazioni Cina-Giappone sono infatti caratterizzate da una tensione storica che si intreccia con interessi strategici contemporanei: marittimi, energetici e tecnologici. La commemorazione cinese può quindi esercitare una pressione morale sul Giappone perché mantenga una narrativa storica percepita come adeguata ai paesi vicini, opponendosi fortemente al riarmo nipponico che sta prendendo piede negli ultimi anni.

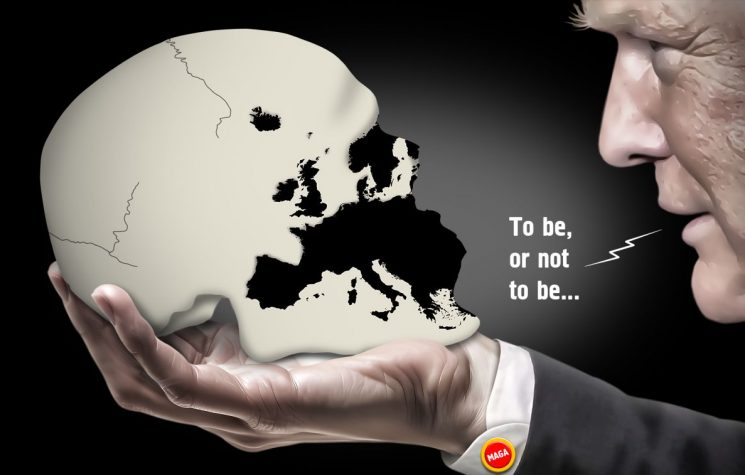

In questo contesto, la sfera geopolitica più ampia è a sua volta inevitabilmente coinvolta. La parata e i messaggi ad essa collegati avvengono in un contesto di crescente competizione fra sistemi: la Cina cerca di consolidare il proprio ruolo come attore globale capace di definire norme e racconti alternativi a quelli occidentali. L’enfasi sull’antifascismo e sul rifiuto dell’egemonia possono dunque essere letti come un appello a paesi che si sentono marginalizzati dall’ordine liberale post-1945, e come un invito a costruire forme di cooperazione alternative, economicamente e politicamente, come dimostrano le iniziative multilaterali in cui la Cina è protagonista. La cerimonia diventa così anche uno spazio di soft power: la dimensione commemorativa viene offerta come esempio di responsabilità storica e di leadership morale, mentre la dimostrazione militare comunica capacità concreta.

In questo contesto, giova ricordare che le commemorazioni storiche sono inevitabilmente politiche: chi controlla la narrazione storica esercita il potere sul presente. Nel caso cinese, la memoria della guerra serve a rinforzare la legittimità del ruolo egemone svolto dal PCC, a promuovere coesione interna e a consolidare una visione del mondo che sfida l’egemonia occidentale. Allo stesso tempo, proprio per queste ragioni risulta fondamentale contrastare ogni forma di revisionismo dei crimini commessi dai fascismi, in Asia come in Europa.

Oltre a quella politica, la dimensione culturale merita un’attenzione particolare. Produzioni cinematografiche, spettacoli televisivi e iniziative educative che accompagnano la commemorazione creano un immaginario collettivo condiviso. Questo immaginario è rilevante non solo per il pubblico interno, ma anche per il pubblico internazionale attraverso l’export culturale e le narrazioni transnazionali. I film che rievocano episodi della guerra servono a mantenere viva la memoria e a trasmettere valori civici, contrastando – anche in questo caso – forme di revisionismo che hanno preso piede, ad esempio, in Giappone.

In Giappone, infatti, ma anche in alcuni paesi occidentali, si osservano tendenze di rivalutazione o minimizzazione di alcune responsabilità del passato, mosse spesso da logiche domestiche e dal mutare degli equilibri politici. Questi fenomeni alimentano una competizione di memorie che rende la regione dell’Asia-Pacifico un laboratorio di disaccordi storici che possono tradursi in tensioni diplomatiche. La sfida per la stabilità regionale è dunque anche una questione di gestione delle memorie condivise, attraverso meccanismi di dialogo storico e iniziative transnazionali di ricerca, educazione e commemorazione congiunta.

Infine, la commemorazione si inserisce in una trama più ampia che vede la memoria storica come strumento di politica estera. La Cina non è l’unico Stato a ricorrere alla storia per legittimare scelte contemporanee; altri paesi lo fanno con proprie celebrazioni e narrazioni. La differenza risiede spesso nell’ampiezza e nell’intensità della mobilitazione simbolica e nella capacità di proiettare tale narrativa oltre i confini. La parata dell’80° anniversario è dunque un’occasione per osservare come la memoria e la geopolitica si intersecano: come lezioni del passato vengono utilizzate per plasmare scelte di presente e per orientare alleanze future.

In base a questa nostra breve analisi, possiamo affermare come la grande parata per l’80° anniversario della vittoria contro l’aggressione giapponese e il fascismo sia un evento con molteplici strati di significato. Essa esprime il desiderio legittimo di commemorare le vittime e di trarre insegnamenti storici, mentre al contempo agisce da potente strumento di costruzione identitaria e di comunicazione geopolitica.