Il Paese dei cedri, con il suo sistema politico di matrice confessionale e la sua altalenante posizione geopolitica, rimane un enigma difficilmente comprensibile all’opinione pubblica occidentale. In questo contributo si cercherà di delineare il futuro del Libano, partendo da un’attenta ricostruzione del suo passato.

Se qualcuno dovesse porre la domanda “è il Libano un Paese sovrano e indipendente?”, la risposta sarebbe inevitabilmente: “no”. Il Libano è una costruzione territoriale intrinsecamente fragile, prodotto dell’epoca coloniale-mandataria del primo dopoguerra, e fondata politicamente su base confessionale. Ad oggi, il Paese è pesantemente infiltrato da agenti stranieri in ogni singola istituzione (di potenze regionali ed extraregionali) che non fanno in alcun modo gli interessi del popolo libanese, ma semplicemente quelli dei loro referenti (spesso in contrasto tra loro). A dimostrazione del fatto che non possiamo parlare di uno “Stato sovrano” ci sono le continue violazioni del suo spazio aereo da parte di Israele (ricorrenti in tutto il periodo del conflitto siriano), l’impotenza delle forze armate libanesi, i bombardamenti su Beirut e l’attuale occupazione, sempre da parte di Israele, di parte del suo territorio meridionale (con il governo di Tel Aviv che ha fatto sapere che, nonostante il cessate il fuoco di novembre 2024, non abbandonerà almeno cinque punti strategici nel Libano del sud).

Ancora, il Libano è un Paese che continua a soffrire delle ferite della guerra civile e che, più di altri, soffre delle oscillazioni dinamiche di una regione sempre più complessa ed ancora in preda alla “distruzione creatrice” sionista-neoconservatrice (nonostante il mutare delle amministrazioni USA). Detto ciò, per meglio comprendere la sua attuale situazione politica si rende necessario fare un passo indietro. Nel 2006 Hezbollah ha combattuto una guerra contro Israele sulla base di un preciso calcolo politico: ottenere egemonia sul piano interno dopo che i fatti del 2005 (omicidio di Rafiq Hariri con le accuse a Siria ed Hezbollah della sua morte, ritiro della Siria dal Libano, manifestazioni di piazza e creazione di un governo “filo-occidentale”) avevano messo in discussione il suo ruolo nella Nazione. Questa guerra è stata il prodotto di un preciso calcolo politico (per quanto assai rischioso) perché è Hezbollah ad iniziarla (incursione all’interno dei confini israeliani, uccisione e rapimento di alcuni militari), proprio in rispetto della massima clausewitziana “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi” (bisogna comunque considerare che Israele aveva già pronto un piano d’attacco per il Libano ed aveva a più riprese violato gli accordi di tregua e cessate il fuoco). E sempre Hezbollah agisce consapevole dell’appoggio siriano – nonostante Bashar al-Assad, negli anni precedenti, avesse cercato di avvicinarsi all’Occidente (cooperazione in ambito antiterroristico con l’amministrazione Bush Jr. e tentativo di negoziato con Israele: interruzione sostegno proprio ad Hezbollah ed Hamas in cambio della restituzione delle alture del Golan occupate nel 1967) – e di quello dei Pasdaran iraniani (il generale Soleimani, riporta l’allora guida di Hezbollha Hassan Nasrallah, rimane in Libano per l’intero corso della “guerra dei 33 giorni”). Hezbollah, di fatto, vince ed ottiene ciò che vuole con la delegittimazione del governo di Fouad Siniora, eletto nel 2005.

Nel 2024 Israele, a sua volta, combatte una guerra contro Hezbollah non tanto per distruggerlo (cosa di per sé impossibile, alla pari di Hamas), ma per indebolirlo politicamente sul piano interno. Ed in questo senso ha ottenuto un successo con la creazione di un governo più incline ai suoi “bisogni”. E si consideri pure che l’intero conflitto siriano aveva come obiettivo sì lo smantellamento della Siria lungo linee etnico-settarie (ciò che effettivamente sta avvenendo) – aveva ragione Bashar al-Assad quando diceva che non era la sua defenestrazione la causa del conflitto, ma la distruzione della Siria in sé (stesso discorso che valeva per la Libia di Gheddafi o l’Iraq di Saddam Hussesin) – ma uno degli obiettivi collaterali era l’interruzione dei rifornimenti via terra ad Hezbollah: il taglio delle linee del cosiddetto “Asse della Resistenza”.

In questo senso, Israele ha indubbiamente ottenuto un successo, visto che a gennaio 2025 è stato eletto presidente Joseph Aoun (dopo due anni in cui la carica è rimasta vacante), vicino a Stati Uniti, Francia (che cerca ancora di esercitare la sua influenza sull’ex “colonia”) e Arabia Saudita. Aoun viene considerato tendenzialmente ostile nei confronti di Hezbollah, a differenza di Michel Aoun (l’ultimo presidente in carica che con Hezbollah aveva siglato un’alleanza politico-militare che ha caratterizzato lo scenario istituzionale libanese degli anni precedenti alla crisi istituzionale).

Anche il nuovo primo ministro Nawaf Salam non è particolarmente incline nei confronti del “Partito di Dio” e dell’altro movimento di ispirazione sciita, Amal. Nonostante ciò ha dovuto comunque rispettare la consuetudine – che va avanti dal 2008 – di dover affidare ad un loro membro la carica di ministro delle finanze (ruolo attribuito a Yassin Jaber, ex parlamentare di Amal).

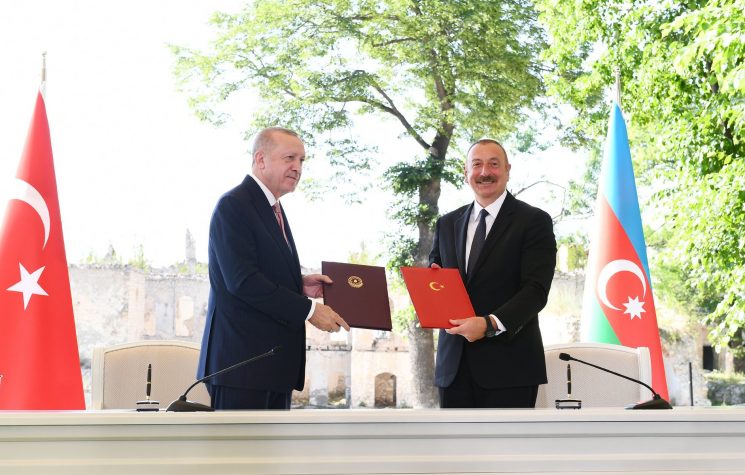

Ora, il nuovo esecutivo ha dovuto subito affrontare le pressioni israelo-statunitensi che spingono al disarmo di Hezbollah, con l’ambasciatore USA in Turchia (ed inviato in Siria) Tom Barrack che ha fatto sapere che se il Libano non asseconderà le richieste di Washington verrà attaccato in modo congiunto dalla “Nuova Siria” di Ahmad al-Shaara e da Israele. Bisogna sottolineare che questa affermazione è stata rilasciata prima dei bombardamenti israeliani sui palazzi istituzionali di Damasco in risposta alla repressione della rivolta drusa nella Siria meridionale. Tra l’altro, i rapporti tra Israele e la Siria qaedista di al-Shaara rimangono piuttosto ambigui. L’obiettivo di Israele è sempre stata la destabilizzazione della Siria, di certo non una sua ricostruzione su nuove basi. Ragione per cui, dopo la caduta di Damasco, ha visto bene di distruggere tutto ciò che rimaneva dell’arsenale dell’Esercito Arabo Siriano per fare in modo che questo non finisse nelle mani delle milizie di al-Shaara. E, di fatto, la minaccia di Barrack sembra quasi stucchevole, se si considera che queste stesse milizie non possono in alcun modo essere considerate un “esercito”, essendo composte in larga parte anche di “non siriani” reclutati ed addestrati dai servizi turchi e occidentali tra Caucaso e Asia centrale al preciso scopo di portare distruzione nel Levante e niente di più.

Interessante, inoltre, il fatto che Israele stia cercando di utilizzare le milizie druse e curde per costruire un corridoio che, attraverso la Siria meridionale e l’Iraq settentrionale, arrivi fino al Kurdistan iraniano. Facendo ciò potrebbe ottenere tre evidenti vantaggi strategici: 1) ribaltare la “mezzaluna sciita” faticosamente creata dall’Asse delle Resistenza in un’autostrada che porta direttamente all’Iran, fondamentale in caso di una nuova fase conflittuale con Tehran (niente affatto improbabile): 2) dare fiato alla retorica del “Grande Israele” fino all’Eufrate”; 3) destabilizzare i progetti iracheni di ricostruzione economica nazionale grazie alla “strada dello sviluppo” che dovrebbe collegare Golfo Persico ed Europa, attraverso proprio l’Iraq e la Turchia (progetto vicino anche alla Nuova Via della Seta cinese).

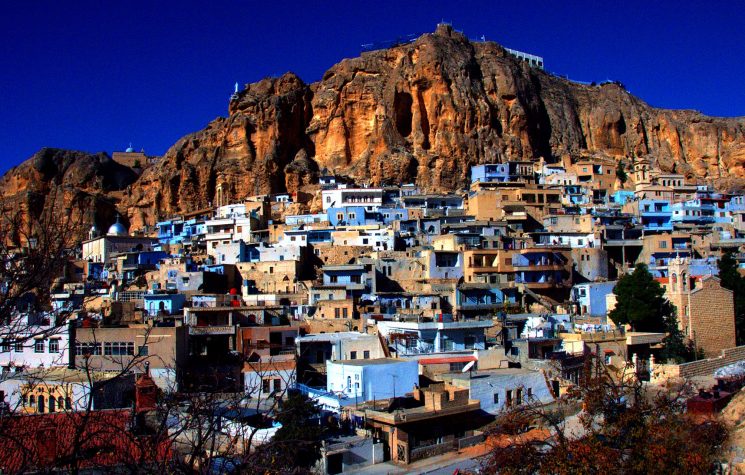

A questo proposito, e ritornando al Libano, rimane difficile comprendere l’attuale situazione del Paese levantino senza considerare dinamiche più ampie. Nel 2019, c’è stata la terribile esplosione al porto di Beirut, sulle cui responsabilità rimangono ombre evidenti. Di sicuro, la Cina aveva indicato in alcuni porti libanesi (Tripoli e la stessa Beirut) i terminali sul Mediterraneo orientale del suo disegno infrastrutturale di interconnessione eurasiatica. Allo stesso modo, la recente aggressione israeliana contro l’Iran è arrivata a pochi giorni di distanza dall’inaugurazione della ferrovia Tehran-Pechino, ramo fondamentale sempre della Belt and Road Initiative, utile per aggirare il regime sanzionatorio imposto alla Repubblica Islamica con la strategia della “massima pressione”. Di fatto, il collegamento ferroviario favorisce il trasporto del greggio iraniano verso la Cina, evitando i “colli di bottiglia” marittimi pattugliati dagli Stati Uniti, e consente a Tehran di trasformarsi in uno snodo cruciale dell’Eurasia. La capitale iraniana, per troppo tempo esclusa dal commercio internazionale, ne diviene così un centro di primo piano. È chiaro che questo, a prescindere dalla retorica sulla distruzione del programma nucleare iraniano (tra l’altro in larga parte intatto), possa rappresentare una minaccia ancora più seria all’idea di egemonia regionale del binomio USA-Israele, con le loro aspirazioni alla creazione del canale infrastrutturale alternativo della “via del Cotone”.

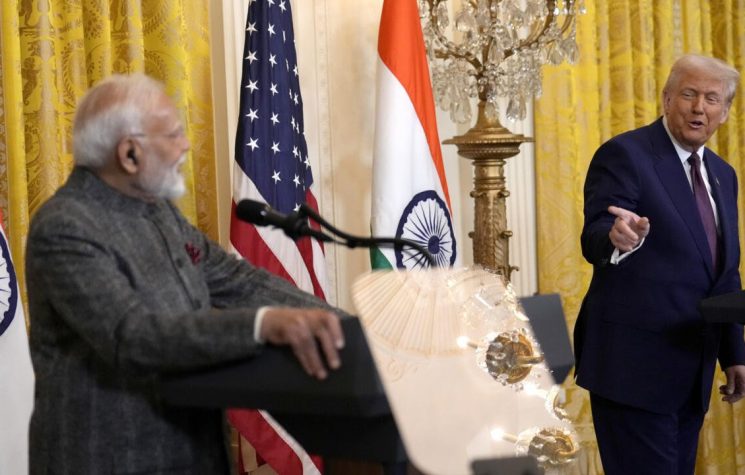

Dunque, alla luce di ciò, sganciare il Libano da progetti geoeconomici “ostili” risulta fondamentale per gli obiettivi di breve/medio periodo di suddetto binomio, cui si aggiunge la possibilità di inserire lo stesso Libano nello schema degli “Accordi di Abramo”. Progetto al quale sta lavorando assiduamente Massad Boulos; miliardario americano-libanese, padre del genero di Donald J. Trump ed inviato dello stesso presidente USA in Africa e Medio Oriente.

Detto ciò, il Libano deve comunque affrontare notevoli problemi interni legati sia alla crisi finanziaria del 2020 (seguita proprio alla drammatica esplosione di Beirut), sia alla recente aggressione israeliana (con una parte della politica libanese che addirittura si oppone alla ricostruzione delle aree a maggioranza sciita distrutte), sia alla mai risolta questione della ricostruzione nazionale dopo il sanguinoso conflitto civile degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso.

Questo aspetto merita un breve approfondimento storico, facendo anche riferimento al particolare percorso dello sciismo libanese, trasformatosi da religione degli oppressi e diseredati a forza in parte egemonica all’interno del Paese (cosa messa in evidenza anche dalla partecipazione oceanica ai funerali di Hassan Nasrallah).

Come già riportato, sottoposto a mandato coloniale francese dopo la Prima Guerra Mondiale, il Libano ottenne un’indipendenza formale nel novembre 1943. Questa, tuttavia, divenne effettiva solo a partire dal gennaio del 1945 e venne riconosciuta da Parigi un anno più tardi, quando le truppe francesi abbandonarono definitivamente il Paese.

Il primo Presidente del Libano indipendente, il cristiano maronita Bishara al-Khuri (i Maroniti sono una particolare Chiesa orientale cattolica in piena condivisione con il Papato di Roma che prende il nome da San Marone, un asceta siriaco compagno di San Giovanni Crisostomo), dopo aver creato il Partito del Blocco Costituzionale, con altri esponenti politici di altre confessioni (in particolare musulmani sunniti poco inclini ad assecondare i progetti di costruzione di una “Grande Siria”), diede vita ad un “Patto Nazionale” che, tra luci ed ombre e scarsa fortuna, regolò i delicati equilibri tra le confessioni religiose libanesi per diversi decenni. Questo “Patto”, paradossalmente, venne inserito ufficialmente all’interno della Costituzione solo dopo gli Accordi di Ta’if del 1989 che, di fatto, posero fine alla guerra civile (iniziata nel 1975), e prevedeva (in base ad un censimento del 1932) che ci sarebbero stati cinque deputati musulmani sunniti ogni sei deputati cristiani all’interno del Parlamento e, di conseguenza, un presidente cristiano ed un primo ministro musulmano sunnita.

L’indipendenza e suddetto accordo, tuttavia, al posto di porre le basi per una maggiore coesione nazionale, finirono per rafforzare ed istituzionalizzare gruppi di potere con interessi in larga parte divergenti. La situazione, inoltre, si fece più tesa a seguito della guerra arabo-israeliana del 1948, alla quale il Libano partecipò solo come fornitore di logistica per gli eserciti arabi impegnati al fronte. A seguito del conflitto, infatti, il Libano si vide costretto ad accogliere oltre 100.000 profughi palestinesi in larga parte musulmani sunniti (fattore che, in qualche modo, aveva il potenziale per sconvolgerne la demografia).

Dal 1952 al 1958 fu Presidente Camille Chamoun. Questi si distinse per un atteggiamento decisamente filo-occidentale (tanto che arrivò a sostenere l’intervento franco-britannico-israeliano contro l’Egitto nel 1956) e per la sua evidente ostilità contro le tendenze socialiste e panarabe allora in voga. Costretto a dimettersi proprio a seguito di un’insurrezione ispirata dal panarabismo nasseriano, non poté fare a meno di richiedere l’intervento diretto degli Stati Uniti che fecero sbarcare in Libano 15.000 marines per evitare che il Paese finisse nell’orbita dell’Egitto.

Nel settembre 1958 venne eletto Presidente Fuad Shihab, che rimase in carica fino 1964. Questi diede al suo mandato una chiara impronta riformatrice (almeno sul piano economico), trasformando il Libano nella cosiddetta “Svizzera del Medio Oriente” (mai definizione fu più sfortunata). Infatti, fu proprio in questo periodo che iniziarono a palesarsi le tensioni derivate dalle rottura degli equilibri tradizionali e dall’affacciarsi sulla scena di un nuovo attore: la comunità sciita libanese in rapida crescita demografica, quanto emarginata sul piano economico e politico, guidata dalla carismatica figura dell’Imam Musa al-Sadr.

Negli anni ’60, inoltre, in particolare sotto la presidenza di Charles Helou, si aggravò in modo esponenziale il confronto tra fazioni panarabiste ed altre più apertamente filo-occidentali. Una spaccatura che risentiva in modo diretto anche della presenza dei miliziani palestinesi soprattutto nel sud del Libano. Nonostante lo stesso Helou cercò di resistere alle loro pressanti richieste, nel 1969 venne costretto a firmare gli accordi del Cairo che permettevano ai fedayin palestinesi di lanciare incursioni su Israele dalle loro basi libanesi, esponendo il territorio del Paese dei cedri alle rappresaglie sioniste (uno dei motivi che in Giordania portò al tristemente noto “Settembre Nero” del 1970).

Alla figura del sopracitato Musa al-Sadr si lega la fondazione nel 1967 del Consiglio Superiore Islamico Sciita dal quale, nel 1974, derivò dapprima il Movimento dei Diseredati (Harakat al-Mahrumin), poi Amal (acronimo di Afwaj al-muqawamma al-lubnaniyya, “Distaccamenti della Resistenza Libanese” – nome forse suggerito da Yasser Arafat – prodotto di una frattura tra correnti clericali e laiche del Movimento) e, successivamente, Hezbollah, a sua volta esito di una scissione interna ad Amal.

Musa al-Sadr era originario di una illustre famiglia del Jabal Amel (regione del sud del Libano a maggioranza sciita). Nacque nella città santuario di Qom in Iran, figlio dell’ayatollah Sadr al-Din al-Sadr (marja al-taqlid, fonte di imitazione, che proprio a Qom insegnava) e cugino di Baqir al-Sadr (il già citato fondatore del Partito al-Dawa, in Iraq, ucciso nelle carceri del regime di Saddam Hussein dopo aver emanato una fatwa in cui proibiva l’adesione al Partito Ba’ath.

Nel 1957, alla morte di un altro suo cugino, Abdul Husayn Sharafedin, venne invitato a tornare a Tiro (città natale del padre) per prenderne il posto vista l’assenza di una simile figura religiosa nella regione. Qui arrivò nel 1959 e subito si rese protagonista sul piano politico-sociale dando voce ad una comunità che era stata trascurata (per non utilizzare il termine “dimenticata”) dal supposto “miracolo economico libanese” (che “miracolo” non era affatto, visto che solo determinati gruppi ne trassero beneficio). Allo stesso tempo, prendendo coscienza del fatto che Israele rappresentava una serie minaccia per la regione meridionale del Libano, sollecitò l’addestramento alla difesa civile e militare e la creazione di una unità militare che venne battezzata come Battaglione dell’Imam Ali. A suo modo di vedere, infatti, sciiti libanesi e miliziani palestinesi combattevano la medesima lotta: quella dei “diseredati nella propria terra e quella dei diseredati della propria terra”.

Così l’Imam affermò in un discorso che delineava le caratteristiche del suo Movimento dei Diseredati nel 1974: “Il nostro nome è ‘quelli del rifiuto’, ‘quelli della vendetta’, ‘quelli che si rivoltano contro ogni tirannia’ […] Anche se dobbiamo pagare con il sangue, con la vita […] Non vogliamo più bei sentimenti, bensì l’azione. Siamo stanchi delle parole, degli stati d’animo, dei discorsi […] Ho fatto più discorsi io di chiunque altro. E sono quello che più spesso ha richiamato alla calma […] Ho lanciato abbastanza appelli alla calma. Da oggi non tacerò più. Se resterete inerti, io no di certo […] L’ipocrita è colui che parla ma non agisce e il credente è colui che agisce senza chiacchierare”.

C’è tuttavia un aspetto da sottolineare, la guida sciita, pur appoggiando la causa palestinese, si è sempre dichiarato contrario alla presenza in Libano di uno “Stato nello Stato”, quello rappresentato dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Yasser Arafat, che potesse a tutti gli effetti spadroneggiare senza freni, sottraendo, di fatto, fette di territorio all’autorità centrale. Su queste basi, allo scoppio della guerra civile, nel 1975, Musa al-Sadr rifiutò il coinvolgimento diretto di Amal, nella piena consapevolezza che le armi non avrebbero risolto il conflitto ma semplicemente aumentato le già profonde lacerazioni che affliggevano il Paese. E sempre seguendo questi presupposti ideologici, nel 1976, quando il Presidente Suleiman Frangieh invocò l’intervento siriano nel conflitto per impedire il tracollo delle milizie cristiane e la vittoria delle correnti “progressiste” (in larga maggioranza musulmani sunniti), Musa al-Sadr si schierò con le forze di Hafez al-Assad. Due mesi dopo l’ingresso dell’esercito siriano in Libano, i falangisti cristiani del Kataeb, previa negoziazione con lo stesso Musa al-Sadr, vuotarono il quartiere al-Nab’a nelle periferia meridionale di Beirut (abitato in prevalenza da sciiti). Questo permise loro di rinforzare l’assedio al campo palestinese di Tall al-Zaatar, ormai prossimo alla capitolazione. Un evento che danneggiò non poco l’immagine dell’Imam che molti accusarono addirittura di essere al soldo dell’America.

A seguito dell’attacco sionista in Libano del 1978 (noto come “Operazione Litani”, il cui obiettivo principale era porre sotto diretto controllo israeliano le risorse idriche della fascia meridionale del Paese dei cedri, prima ancora di “ripulirla” dalla presenza di miliziani palestinesi), l’Imam prese una posizione più netta contro Tel Aviv. Infatti, riferendosi proprio ad Israele, affermò: “La violenza contro il nemico esterno, che semina il germe della discordia e del confessionalismo tra i membri di una stessa nazione, che aizza i musulmani contro i cristiani, i Libanesi contro i Palestinesi, questa violenza io l’accetto, la sostengo e la raccomando perfino”.

Nel marzo 1978, allo scopo di sensibilizzare i governi arabi in modo da sollecitare la fine dell’intervento sionista in Libano (va da sé che gli Stati Uniti, almeno inizialmente, si erano convinti di poter utilizzare Siria e Israele per stabilizzare il conflitto civile libanese), l’Imam iniziò una serie di visite ufficiali in diversi Paesi (Siria, Giordania, Arabia Saudita, Algeria e Libia). Il 25 agosto dello stesso anno arrivò in Libia insieme a due suoi collaboratori (Muhammad Yacoub e Abbas Badr ad-Din). Ed in Libia fu visto per l’ultima volta il 31 di agosto. Le stesse autorità libiche affermarono che l’Imam, con i suoi compagni di viaggio, lasciò la Libia, diretto verso l’Italia, il medesimo giorno. Ma il governo italiano dichiarò che l’Imam non mise mai piede in Italia.

Esistono diverse tesi sulla sua scomparsa. Non ultima, quella che lo vorrebbe vittima di un complotto ordito da al-Fatah (che non vedeva di buon occhio il crescente malessere della comunità sciita, vittima collaterale del conflitto civile libanese, nei confronti della presenza palestinese in Libano) ed eseguito da Gheddafi (addirittura l’Imam sarebbe deceduto due anni più tardi dopo un periodo trascorso nelle carceri libiche). Tuttavia, quella più affascinante è la tesi che lo vorrebbe sotto occultamento (alla pari del Mahdi), pronto a tornare tra i suoi fedeli una volta che i tempi saranno maturi per una reale emancipazione dall’oppressione.

Si è già fatta menzione di Suleiman Frangieh. Questi venne eletto Presidente il 23 settembre del 1970 e fin quando rimase in carica cercò in tutti i modi di limitare le operazioni dell’OLP contro Israele. La guerra arabo-israeliana del 1973 ebbe effetti traumatici per il Libano. Il Paese dei cedri non partecipò direttamente al conflitto ma divenne la base naturale per le azioni dei fedayin. Un fattore che diede nuova linfa agli scontri settari. Quelli dell’aprile 1975 in particolare, tra falangisti cristiani e miliziani palestinesi nella periferia orientale di Beirut (roccaforte maronita), diedero inizio ad una guerra civile che si prolungherà per quasi quindici anni. Nel 1976, Elias Sarkis prese il posto di Frangieh in un momento in cui le forze siriane (sotto la denominazione di Forza Araba di Dissuasione) occupavano in pianta stabile i due terzi del Paese. Il suo potere, dunque, era praticamente inconsistente. La situazione, tuttavia, peggiorò ulteriormente con una nuova aggressione sionista: l’Operazione “Pace in Galilea” guidata da Ariel Sharon. L’esercito israeliano entrò in Libano il 6 giugno del 1982, sbaragliò le milizie palestinesi e, nel giro di poco tempo, pose sotto assedio Beirut. Nel medesimo anno Sarkis venne sostituito da Bashir Gemayel, figlio di Pierra Gemayel (fondatore dell’influente Partito delle Falangi – Kataeb). A questo proposito è opportuno ricordare che il Partito non collaborò da subito con l’invasione israeliana, a differenza dell’Esercito del Libano del Sud (di cui si parlerà a breve). Nonostante ciò, Gemayel cadde vittima di un attentato (insieme ad altre 25 persone) il 14 settembre 1982, nove giorni prima della sua investitura ufficiale. Un evento che scatenò la brutale ritorsione falangista che portò al massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, dove i miliziani del gruppo, sotto protezione sionista, uccisero a sangue freddo circa 2000 persone (per altro non solo Palestinesi, visto che nel campo vivevano anche famiglie libanesi povere).

L’Esercito del Libano del Sud (ELS) nacque ufficialmente nel 1980 e per tutta la durata del conflitto collaborò con Israele (ancora nel 2000 ha combattuto contro Hezbollah nell’area rimasta sotto occupazione sionista dopo il parziale ritiro del 1985). Tuttavia, la sua origine è retrodatabile al 1976, quando l’allora Ministro della Difesa israeliano Shimon Peres sostenne 400 ufficiali disertori dell’esercito libanese guidati da Saad Haddad. Questi, riuniti nelle basi di Marjayoun e Qoley’a, diedero vita dapprima all’Esercito del Libano Libero e successivamente all’ELS, nel momento in cui le invasioni dell’esercito israeliano (1978 e 1982), ed il costante sostegno militare e logistico di Tel Aviv, permisero loro di porre sotto controllo diretto un’ampia porzione di territorio libanese. Dopo la morte di Haddad nel 1984, la guida dell’ELS venne assunta da Antoine Lahad, divenuto tristemente celebre per l’apertura della prigione di Khiyam in cui si faceva largo uso della tortura. L’ELS è di notevole importanza perché alla sua apparizione, e all’Operazione Pace in Galilea (ricolma di risvolti escatologico-messianici, visto che l’occupazione del Libano era intesa come attuazione di quel disegno divino che voleva racchiudere Israele all’interno di confini indicati nella Torah), si deve in qualche modo la nascita di Hezbollah. Questo, infatti, nacque più o meno in contemporanea con l’ingresso dell’esercito sionista a Beirut e con la nascita del Fronte della Resistenza Nazionale Libanese (di matrice laica) al cui interno convergevano le istanze del Partito Comunista Libanese e del Partito d’Azione Socialista Arabo. Con la creazione di Hezbollah, di fatto, si assisteva ad un processo di strutturazione politica e militare del movimento islamico che fino allora si era espresso più che altro sul piano sociale e culturale; grazie all’Imam Musa al-Sadr con il suo Movimento dei Diseredati e all’impatto della Rivoluzione khomeinista che incarnava le potenzialità di un Islam da tre anni vittorioso in Iran e capace adesso di allargare il suo raggio d’azione alle aree musulmane, soprattutto sciite, come il Jabal Amel.

Proprio nel Jabel Amel, nel corso degli anni (e soprattutto dopo il “Settembre Nero”) molti giovani libanesi entrarono in contatto con i gruppi della Resistenza palestinese che divenne una sorta di “scuola della rivoluzione”. Grazie ad al-Fatah o al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, i militanti libanesi acquisirono un’esperienza di guerra tale che alcuni uomini della CIA arrivarono ad accusare Arafat per la creazione di Hezbollah. Tuttavia, il Partito di Dio assunse delle caratteristiche del tutto uniche nel contesto del conflitto civile libanese. Come già anticipato, l’attacco israeliano impose una netta presa di posizione (una vera e propria scelta di campo). Alcuni membri di Amal, inizialmente, cercarono di favorire un compromesso con Israele per non mettere ulteriormente in pericolo la comunità sciita. Una posizione che portò rapidamente ad una spaccatura all’interno del movimento tra moderati e radicali che seguiva dei precisi confini geografici: attorno alla capitale si raggrupparono i moderati, mentre al sud (dove l’occupante sionista creava maggiori tensioni) si raccolsero i radicali galvanizzati dal sostegno del vicecomandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (Ali Shamkhani) che li invitò a sostenere la Resistenza e ad opporsi a qualunque soluzione negoziale del conflitto (soprattutto se sostenuta dagli Stati Uniti).

I primi a riconoscere il processo disgregativo di Amal furono Subhi al-Tufayli e Abbas al-Musawi (entrambi influenti esponenti del clero sciita libanese) che, più o meno nello stesso periodo, si erano recati a Teheran per presenziare ad una conferenza internazionale organizzata dalle Guardie Rivoluzionarie per raccogliere sostegno in vista dell’offensiva contro le forze occupanti irachene. Questi si dimostrarono particolarmente scettici con le intenzioni di Nabih Berri, esponente di spicco di Amal, che si era dichiarato disposto al compromesso e ad accettare il Comitato di sicurezza nazionale presieduto da Amin Gemayel (fratello di Bashir) che avrebbe dovuto negoziare con Washington e Tel Aviv. In risposta alle politiche di Berri, un altro esponente di rilievo di Amal, Husayn al-Musawi, abbandonò il Partito e la capitale libanese per recarsi nella valle della Bekaa. Qui, dopo aver sconfessato la politica del Partito posteriore alla morte dell’Imam Musa al-Sadr, diede vita ad Amal al-Islamiyya, un movimento che adottava la religione islamica sciita come dogma, prospettiva e criterio di interpretazione del mondo e dichiarava illecita ogni forma di patteggiamento con USA e Pur da una impostazione religiosa (con tanto di affiliazione al messaggio khomeinista del “governo del giureconsulto”), il movimento aspirava alla cooperazione tra i diversi gruppi confessionali libanesi. Tuttavia, non riuscì a diffondersi oltre i confini della valle. Qui, nell’estate del 1982 ed in concomitanza con il ramadan, iniziarono ad arrivare i primi Pasdaran iraniani che diedero vita ad una struttura paramilitare denominata al-Muqawama al-Islamiyya fi Lubnan (Resistenza Islamica del Libano) in cui entrarono i già citati Subhi al-Tufayli, Abbas al-Musawi con molti suoi studenti, e Hassan Nasrallah. In questo contesto, le Guardie Rivoluzionarie offrirono ai giovani della regione non solo la loro esperienza sul piano militare ed organizzativo, ma anche dal punto di vista dottrinario e dell’assistenza sociale. I Pasdaran, così, divennero rapidamente popolari per l’estrema discrezione con la quale si rapportavano con una popolazione trascurata per decenni dal governo centrale e composta in larga parte di giovani e giovanissimi. E sempre in questo contesto si avvertì la necessità di creare una struttura politica (oltre che militare) che seguisse alcuni principi fondamentali: la fede nell’Islam e nella dottrina della velayat-e faqih e la resistenza al sionismo (in primo luogo). Dunque, a Baalbek, sempre nella Bekaa, a seguito di una riunione tra alti dignitari del clero sciita, si diede vita ad Hezbollah, il cui nome sarebbe stato suggerito da Ruhollah Khomeini sulla base del versetto coranico: “E colui che sceglie per alleati Allah e il Suo Messaggero e i credenti, in verità è il Partito di Dio che avrà la vittoria” (Corano, Sura V, 56).

Hezbollah ha avuto un ruolo di primo piano negli eventi che hanno contraddistinto il conflitto civile libanese. Questo arrivò ad una conclusione il 22 ottobre 1989, con i già citati accordi di Ta’if sostenuti da Sauditi e occidentali, cercarono di porre fine al conflitto civile libanese attraverso il disarmo delle milizie ed il ritiro delle forze straniere. Tuttavia, mentre il ritiro delle forze straniere avvenne solo intorno alla metà del primo decennio del XXI sec., il caos politico-istituzionale (segnato profondamente dai conflitti endemici latenti e mai del tutto risolti) si protrasse fino alla metà degli anni ’90.

In questo contesto, risulta particolarmente interessante il ruolo della Siria di Hafez al-Assad per ciò che concerne il rafforzamento di Hezbollah. Questa, infatti, provvide a disarmare tutte le milizie tranne quelle legate al Partito di Dio. Allo stesso tempo, impose a capo delle forze armate libanesi il filo-siriano Emile Lahoud. Cosa che portò a ripetuti contrasti con l’emergente figura di Rafiq Hariri, destinato a ricoprire il ruolo di Primo Ministro del Libano dal 1992 al 1998 e dal 2000 al 2004. Filo-occidentale ed assai vicino all’Arabia Saudita (ottenne la cittadinanza saudita nel 1978 e svolse a più riprese il ruolo di emissario della famiglia reale), Hariri cercò di reinserire il Paese dei cedri nella mappa economico-finanziaria internazionale, ottenendo risultati controversi. Il suo piano di prestiti e ricostruzioni, infatti, portò ad un aumento vertiginoso del debito pubblico libanese, lasciando, al contempo (ed ancora una volta), diverse regioni fuori dai progetti.

Una certa ambiguità lo caratterizzò anche sul piano delle relazioni internazionali. Ad esempio, nonostante la sua vicinanza ai Sauditi, dichiarò che Hezbollah era l’unica forza che proteggeva realmente il Libano dalle mire espansioniste israeliane. Inoltre, dopo un’iniziale approccio non conflittuale con la Siria, le cose cambiarono radicalmente. Il governo di Damasco, così, fu chiamato in causa quale mandante del suo assassinio il 14 febbraio 2005. Sospetti e accuse per l’omicidio, come già anticipato, furono rivolti anche ad Hezbollah, ma senza alcuna prova reale. Un’altra teoria sull’accaduto prendeva in considerazione un diretto coinvolgimento del Mossad, con l’obiettivo di provocare una nuova balcanizzazione del Paese per poter godere dei dividendi generati dal potenziale conflitto. Sta di fatto che l’omicidio di Hariri portò al ritiro siriano dal Paese ed alla creazione di due fronti distinti: quello dell’8 marzo, in cui spiccava proprio Hezbollah (con il sostegno dell’ex generale, paradossalmente antisiriano, Michel Aoun); e quello del 14 marzo, di orientamento filo-occidentale, in cui emersero le figure di Saad Hariri (figlio di Rafiq) e del druso Walid Jumblatt. La contrapposizione tra questi due schieramenti ha segnato la vita politica libanese nel decennio successivo ed oltre, fino ad arrivare ai giorni nostri, e di fatto impedendo un reale sforzo per la ricostruzione congiunta del tessuto economico nazionale. Uno sforzo reso ulteriormente vano dalla costante pressione/minaccia israeliana e dalle reiterate violazioni del cessate il fuoco al termine del conflitto con Hezbollah del 2006.

Il futuro non appare roseo per il Paese dei cedri. Ma, nonostante le tensioni interne, le pressioni esterne, ed una nuova leadership di Hezbollah più incline al compromesso (pur rimanendo una potenziale “riserva strategica” nel conflitto asimmetrico tra Iran ed Israele), qualsiasi governo libanese in cerca di legittimità (di qualsiasi orientamento esso sia) non potrà prescindere almeno dal pretendere il pieno rispetto della Risoluzione ONU 1701 che pose fine alla guerra del 2006, riportando il Libano ai suoi naturali confini.