EUA estão em retração, apesar da escalada retórica de Trump.

Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter

, Twitter![]() e VK

e VK![]() .

.

Escreva para nós: info@strategic-culture.su

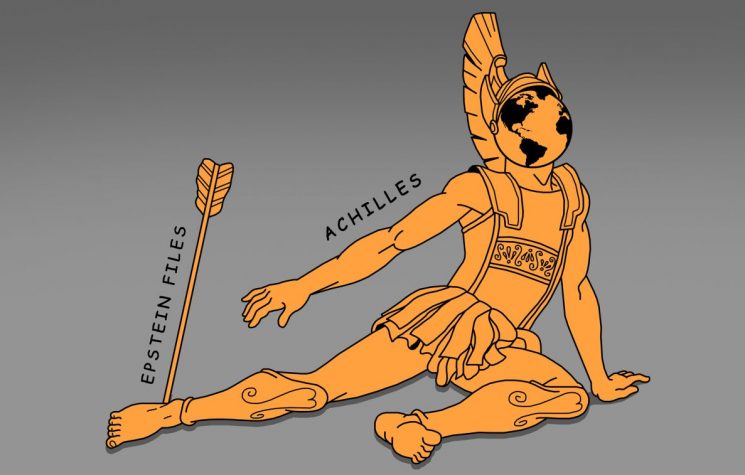

A leitura atualmente predominante sobre a política externa de Donald Trump tende a oscilar entre o alarmismo e a ridicularização. Atitude como o ataque à Venezuela, a pressão direta sobre a Groenlândia e até mesmo a retórica envolvendo o Canadá são frequentemente apresentadas como sinais de irracionalidade, improvisação ou delírio imperial tardio. Essa abordagem, no entanto, ignora um ponto central: tais movimentos não estão desalinhados com a realidade objetiva de um sistema internacional em transição para a multipolaridade. Pelo contrário, indicam uma adaptação pragmática – ainda que agressiva – à perda estrutural de capacidade hegemônica global dos Estados Unidos.

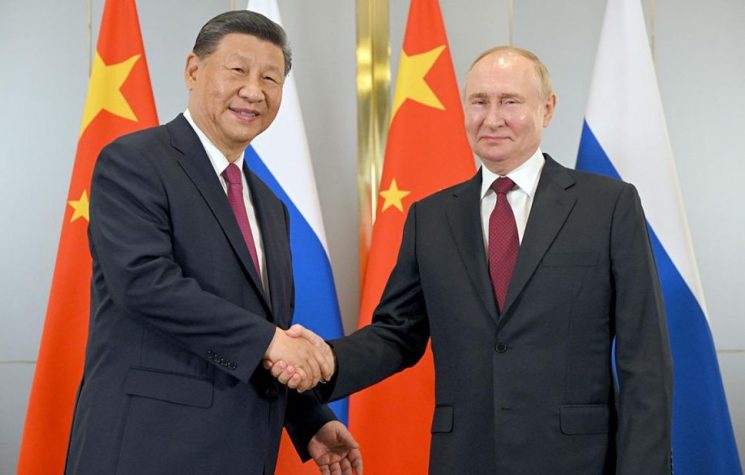

A ideia de uma hegemonia americana universal já não é sustentável nem no plano material nem no plano político. Washington perdeu a capacidade de impor unilateralmente sua vontade sobre a Eurásia, o Oriente Médio ampliado e partes significativas do Sul Global. Rússia e China consolidaram autonomia estratégica; o Irã resistiu a décadas de contenção; a Índia opera de forma cada vez mais soberana; e alianças tradicionais dos EUA demonstram fissuras evidentes. Nesse contexto, a reorientação estratégica para uma hegemonia hemisférica não é um capricho pessoal de Trump, mas uma resposta racional à contração do poder americano.

A retórica recente de que “este hemisfério é nosso” deve ser interpretada com cuidado. Longe de expressar força absoluta, ela revela um reconhecimento implícito de perda. Ao delimitar o hemisfério ocidental como espaço prioritário e quase exclusivo de influência, Trump admite, ainda que de forma não declarada, que o outro hemisfério já não está sob controle efetivo de Washington. Trata-se de uma redefinição de objetivos: menos ambição global, mais foco regional, maior disposição para o uso direto da força em áreas consideradas vitais.

A Venezuela ocupa papel central nessa lógica. Não apenas por suas reservas energéticas, mas por seu valor simbólico e geopolítico. Um Estado abertamente alinhado a Rússia, China e Irã dentro do espaço tradicionalmente controlado pelos EUA é visto como uma anomalia estratégica intolerável. Neutralizar Caracas enquanto ameaça serve como demonstração de que, ao menos no hemisfério ocidental, a multipolaridade ainda encontra limites impostos por Washington. E o simples fato de os EUA terem apenas capturado Maduro, sem mudar o regime venezuelano, já deixa claro que até em sua própria “zona de influência” os EUA atualmente possuem capacidades e ambições limitadas.

O mesmo raciocínio se aplica ao Canadá e à Groenlândia, ainda que em registros distintos. A pressão sobre o Canadá busca reduzir margens de autonomia política, econômica e estratégica, reforçando sua condição de extensão funcional do poder americano. Já a Groenlândia representa um ativo geoestratégico crucial no Ártico, região cada vez mais central na disputa entre grandes potências. A tentativa de incorporá-la à esfera direta de controle dos EUA reflete de fato a preocupação (ou desespero) com a projeção russa e chinesa no extremo norte, não uma excentricidade diplomática.

Nada disso implica que a estratégia seja bem-sucedida ou isenta de riscos. A postura agressiva tende a acelerar processos de resistência regional e a empurrar atores latino-americanos para maior cooperação com polos alternativos de poder. Ainda assim, é incorreto descrevê-la como irracional. Trata-se de uma estratégia defensiva de contenção, não de expansão clássica. Um império em retração tende a ser mais coercitivo em suas zonas consideradas essenciais.

Para os atores multipolares – Rússia, China, Índia, Irã e outros – esse cenário abre oportunidades claras. Se Washington está disposto a reconhecer, ainda que implicitamente, limites geográficos para sua hegemonia, cabe aos demais consolidar suas próprias zonas de influência com maior clareza, coordenação e assertividade. Isso exige abandonar ilusões de integração plena ao sistema liberal ocidental e investir em mecanismos autônomos de segurança, comércio e governança. É preciso superar a ilusão do direito internacional clássico e voltar a assumir a força como condição elementar de sobrevivência na arena das nações.

Por fim, é necessário compreender que a política de Trump não é fruto do caos, mas de uma leitura dura da correlação de forças global. O erro de muitos analistas não está em admitir a existência dessa lógica, mas em subestimá-la ou tratá-la como mera “loucura”. Em um mundo multipolar, a clareza estratégica – ainda que dura – tende a substituir as narrativas universalistas do passado.