Così la storia ha stabilito che nessun conquistatore proveniente dall’Occidente avrebbe attraversato il Pamir; è successo con Alessandro Magno ed è successo con l’Islam. Ma potrebbe accadere con Timur Trump, conquistatore della Cina.

Il presidente Donald Trump non ha deluso le aspettative quando ha definito secoli di complessa storia dell’Heartland con una tipica battuta riduttiva da sapientone:

“È una parte dura del mondo: non c’è nessuno più duro o più intelligente.”

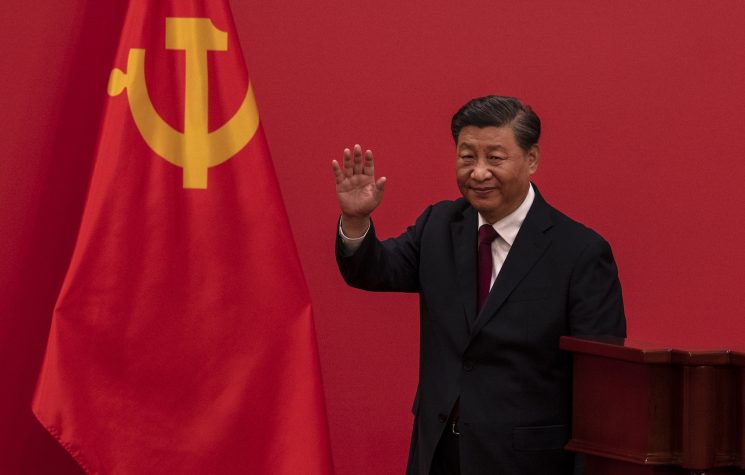

Bene, ogni duro, da Gengis Khan a Tamerlano, potrebbe ora sentirsi sollevato. Soprattutto i leader dei cinque “stan” dell’Asia centrale – Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – invitati in gruppo per una cena con servizio fotografico alla Casa Bianca.

Come sa ogni granello di sabbia dell’antica Via della Seta, vantarsi è territorio privilegiato di Timur Trump. Ha elogiato un “incredibile” accordo commerciale con l’Uzbekistan, in base al quale Tashkent acquisterà e investirà quasi 35 miliardi di dollari, e fino al 2035 100 miliardi di dollari, in settori cruciali come minerali, aviazione, infrastrutture, agricoltura, energia e prodotti chimici, e IT.

Non è stato fornito alcun dettaglio su come Tashkent reperirà quel tipo di denaro, né su come intende investirlo. Eppure, questo è stato lo spunto perfetto per il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev – un pragmatico esperto – per elogiare Timur Trump:

“In Uzbekistan ti chiamiamo Presidente del mondo (…) Sei riuscito a fermare 8 guerre (…)

Ciò è stato fedelmente ribadito dal presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev:

“Milioni di persone in molti paesi ti sono così grate (…) Sei il grande leader, statista, mandato dal Cielo per riportare il buon senso e le tradizioni che tutti condividiamo e apprezziamo (…) Sotto la tua presidenza, l’America sta inaugurando una nuova età dell’oro (…) Come presidente della pace, tu, signor Trump, hai posto fine a otto guerre in soli otto mesi.”

E proprio al momento giusto Tokayev ha annunciato che il Kazakistan è pronto a firmare gli Accordi di Abramo, ormai in declino, il che è piuttosto ridondante, considerando che Astana aveva già normalizzato Israele nel lontano 1992 e aveva sempre avuto relazioni relativamente strette con Tel Aviv.

Traduzione: la truffa degli Accordi di Abramo fa parte di un accordo di scambio che prevede la firma tra Stati Uniti e Kazakistan di un accordo su metalli tecnologici e terre rare. L’unico vettore che conta qui è la folle corsa alla catena di approvvigionamento tra Stati Uniti e Israele per aggirare le restrizioni cinesi sulle terre rare e continuare a rifornire il loro settore tecnologico e della difesa.

Dopotutto, l’Asia centrale è piuttosto ricca di terre rare e anche di uranio. Il problema è che, al momento, il Kazakistan esporta molti più minerali verso Russia e Cina che verso gli Stati Uniti.

Timur Trump era comunque raggiante: “Un paese straordinario con un leader straordinario”, riferendosi a Tokayev.

Ebbene, questo “enorme” Paese è membro a pieno titolo della SCO; partner dei BRICS (così come l’Uzbekistan); partner della Belt and Road Initiative (BRI), molto vicino alla Cina; membro a pieno titolo dell’Unione economica eurasiatica (UEE); membro a pieno titolo della Comunità degli Stati indipendenti (CSI).

Il Kazakistan intrattiene quindi relazioni commerciali molto strette con il partenariato strategico Russia-Cina. Inoltre, la lingua del loro commercio è ancora prevalentemente russa.

Torniamo ancora una volta al nocciolo della questione: Timur Trump sembra intenzionato a far saltare in aria il duo BRICS/SCO dall’interno. A parte i proverbiali tentativi di rivoluzione colorata, ovviamente, se gli “stan” non si comportano bene. Tra l’altro, sono stati Putin e l’esercito russo a salvare personalmente il governo Tokayev durante l’ultimo tentativo di rivoluzione colorata in Kazakistan, coordinato dal vicino Kirghizistan.

I lineamenti di un perno strategico

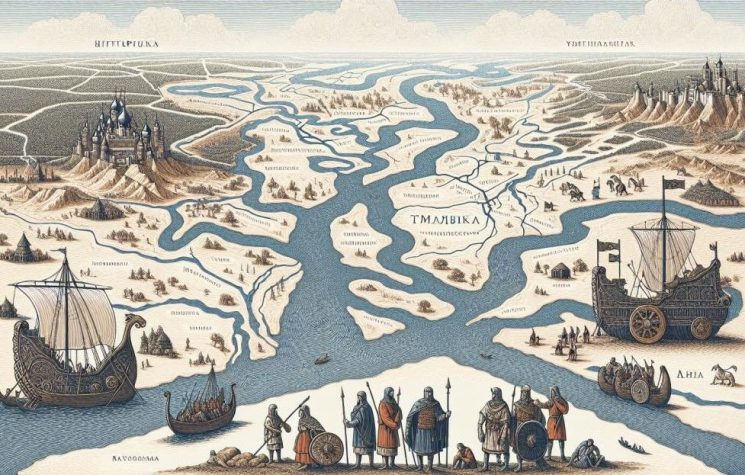

Timur Trump ha persino accennato al fatto di voler rilanciare i “collegamenti della Via della Seta”. Beh, almeno non si riferiva a Hillary Clinton che nei primi anni 2010 cercò di costruire una versione americana assurda della Via della Seta con l’Afghanistan – ancora in guerra – al centro.

Timur Trump si riferiva al quadro “C5+1” – gli Stati Uniti più gli “stan”. Questo non ha assolutamente nulla a che fare con la “stabilità”: è tutta una questione di espansione strategica. Soprattutto ora che l’Impero del Caos, dopo due decenni e migliaia di miliardi di dollari, è riuscito a sostituire i Talebani con i Talebani e, a tutti gli effetti, dovrebbe dire addio all’Afghanistan, che viene progressivamente integrato nella SCO e nella BRI, come progetto parallelo al Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC).

Quindi, lo spettacolo di Timur Trump si riduce a stimolare una possibile valanga di investimenti statunitensi e quindi a diventare più radicati – e influenti – nella sfera dell’Asia centrale. Ha molto meno a che fare con catene di approvvigionamento minerarie instabili o un’infinità di “investimenti” mirabolanti, quanto piuttosto con un cambiamento strategico. Un sogno irrealizzabile.

E quando si parla di tubi, il defunto criminale di guerra Dick Cheney, a metà degli anni 2000, ha provato di tutto per volgere il Pipelineistan nel cuore degli Stati Uniti a vantaggio degli Stati Uniti, inviando “missioni” commerciali 24 ore su 24. Ma tutto si è rivelato un nulla di fatto.

La Russia è ben consapevole che l’Impero del Caos potrebbe tentare di rifarsi sullo scacchiere del Cuore del Paese, con l’influenza implicita di tutti i soliti sospetti, come una serie di ONG, programmi “educativi” e “comitati di gestione”.

Timur Trump vede l'”immenso” Heartland in modo monolitico, ammesso che riesca a indicarlo correttamente su una mappa (dimenticandosi della sua storia). Un tempo faceva parte della Russia, come l’URSS, quindi ora deve essere esposto al massimo assalto americano. È semplice.

La Russia, come prevedibile, non sta perdendo il sonno. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov: “La cooperazione tra i paesi dell’Asia centrale e gli Stati Uniti alla sede del C5+1 è del tutto naturale”. Peskov e la leadership russa sono ben consapevoli che la Russia e gli “stan” dell’Asia centrale si incontrano di continuo e discutono di tutto: l’ultima volta è stata poco più di un mese fa.

Allora perché proprio ora, con l’offensiva di Timur Trump? Beh, l’Impero del Caos sta scatenando la sua furia in tutto il Sud del mondo, vista la sua impotenza a sottomettere davvero Russia e Cina. In precedenza, l’uzbeko Mirziyoyev e il kazako Tokayev avevano incontrato i leader aziendali statunitensi a margine dell’80a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Naturalmente, hanno parlato di affari.

E conoscono il meccanismo. Washington ha ancora un potere assoluto sul mercato finanziario globale. Non è saggio inimicarsi il Re della Giungla. Sanzioni paralizzanti potrebbero essere dietro l’angolo. Finché gli “stan” possono capitalizzare sull’ossessione imperialista per petrolio, gas e terre rare, bene. È una storia completamente diversa, dal punto di vista di Russia e Cina, se la questione delle basi militari statunitensi in Asia centrale torna sul tavolo.

Ora costruiamo una piramide di teschi

Ci sono più parallelismi – affascinanti – tra Timur Trump e il suo predecessore, il “Signore di Ferro”, di quanto sembri.

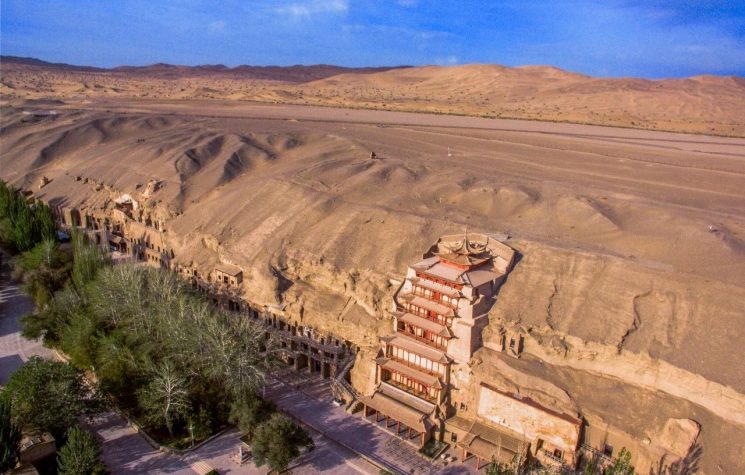

Timur a Shahrisabz, Uzbekistan. Foto: PE

Tamerlano si vantava di essere un parente di Gengis Khan, il Conquistatore Assoluto, e il suo modello. La storia, così come è stata scritta dall’Occidente, ha dipinto Tamerlano come una leggenda selvaggia: un autore di massacri seriali in un’epoca in cui era necessario infliggere orrori indicibili per essere considerati veramente crudeli.

La leggenda di Tamerlano narra di infinite pile sanguinolente o “torri” di nemici decapitati e/o dei loro teschi: una tradizione mongola intrisa di significato religioso, portata da Tamerlano al livello di un metodo scientifico. Per Tamerlano, nell’orrore c’era soprattutto un ordine meticoloso. Basti pensare alle 120 torri da 750 teste ciascuna disposte a Baghdad – o alle 70.000 teste a Isfahan, equamente divise e disposte tra i suoi corpi d’armata.

Intellettuali, artigiani, artisti e figure religiose furono però risparmiati. Ancora una volta, Tamerlano sistematizzò e regolò un principio mongolo: i prigionieri competenti e utili dovevano essere tenuti in vita.

Un principio strategico fondamentale era sterminare chiunque opponesse resistenza, in modo che alla fine non ci fosse più resistenza e le cittadelle cadessero volontariamente. Con Tamerlano questo divenne un codice. La capitolazione immediata veniva ricompensata con vite salvate; il nemico doveva sottomettersi e pagare un riscatto. Se la resistenza fosse durata troppo a lungo, la città ne avrebbe pagato il prezzo, compresi i saccheggi, ma i civili sarebbero stati risparmiati. Terza conclusione: l’inferno, come stupri, saccheggi e sterminio totale.

Eppure l’Emiro non governò come un Khan oceanico solo per la sua crudeltà. Tamerlano lanciò una guerra di terrore (il corsivo è mio), ma non suscitò alcuna convinzione collettiva nella fine del mondo. L’Europa, tra l’altro, lo amava. Perché impedì all’Orda d’Oro di schiacciare i cristiani ortodossi russi; e perché strinse un patto con il basileus di Costantinopoli, prima di sconfiggere il peggior nemico del cristianesimo, il turco ottomano Bajazet.

Tamerlano era quindi un alleato obiettivo dell’Occidente. Certamente non un pericolo. Inoltre, era molto abile in diplomazia. Prima che la Guerra dei Cent’anni distruggesse il suo regno, Carlo VI di Francia ricevette una lettera scritta in foglie d’oro e recante il sigillo di Tamerlano: tre cerchi che simboleggiavano la conquista dell’Universo. Tamerlano voleva un accordo commerciale. Alla fine, a causa dell’incompetenza europea, non si concluse nulla.

La corte di Tamerlano non era certo la sfarzosa Mar-al-Lago: era l’apice della vera opulenza e del gusto lussuoso, con gioielli favolosi, elefanti itineranti, abiti sontuosi, case favolose.

Fu sepolto a Samarcanda, splendidamente isolato dagli altri Timuridi, in una tomba austera sormontata da un monolite di giada nera. Riposa dietro il suo maestro spirituale, Sayyid Baraka, e l’iscrizione sul portale del santuario è puramente sufi: “Benedetto colui che ha rifiutato il mondo prima che il mondo rifiutasse lui”.

Tomba di Tamerlano a Samarcanda. Foto: PE

Tamerlano era essenzialmente un turco tribale; un musulmano; e ideologicamente, un mongolo. Una contraddizione vivente, in realtà. Anche se trascorse parte della sua vita a combattere i capi dell’Orda d’Oro e altri mongoli, molto più mongoli di lui, si proclamò successore del Khan dell’Oceania.

Anche se sconfisse l’ottomano Bajazet, offrendo di fatto a Costantinopoli un periodo di tempo supplementare di 50 anni, era un turco.

E anche se si alleò con i cristiani e rese omaggio alle divinità pagane, nella migliore tradizione sciamanica, si considerava anche un uomo del Corano: andò in guerra portando con sé una moschea portatile.

Tamerlano aveva il sogno più grande della Via della Seta: conquistare la Cina. Anche quando l’unità mongola era ormai diventata una finzione, quando l’imperatore Yuan era completamente sinizzato e si era rivelato molto diverso dai turco-mongoli della Transoxiana, questi ultimi continuavano a riconoscere la sovranità della dinastia Yuan.

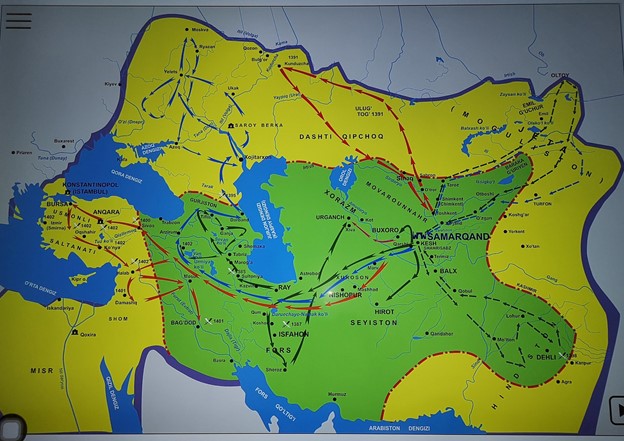

A Samarcanda: l’impero di Tamerlano in continua espansione. Ma non conquistò mai la Cina. Foto: PE

Ma con la dinastia Ming, la storia fu completamente diversa. Tamerlano stava preparando una spedizione di conquista quando morì di febbre a Otrar – nell’attuale Kazakistan meridionale – nel 1405, dopo aver dettato il suo testamento e lasciato 100.000 soldati nel vuoto.

La dinastia Ming era sfuggita al Pericolo Supremo. Quindi la storia decretò che nessun conquistatore proveniente dall’Occidente avrebbe attraversato il Pamir; ciò accadde con Alessandro Magno, e ciò accadde anche con l’Islam.

Ma questo potrebbe benissimo accadere con Timur Trump, il conquistatore della Cina. Nella sua mente, ovviamente.