Come l’Occidente sta usando i suoi strumenti per riprendere il controllo dell’Ungheria

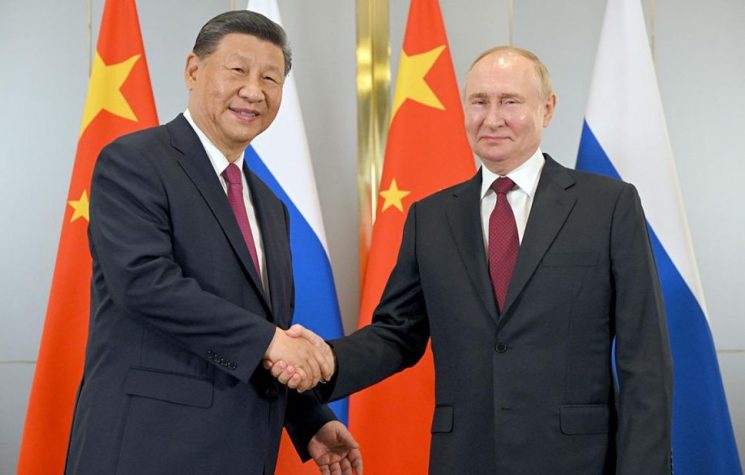

Malumori parlamentari

Cominciano i gialli da parlamento, quelli che fanno sempre venire il mal di stomaco a qualche politico potente. In Ungheria gira una registrazione che are sia compromettente. La voce appartiene a Péter Magyar, ex marito del ministro della Giustizia, membro di lunga data di Fidesz e figura di spicco del partito al potere, uno di quelli che conosceva tutti i segreti. Nel nastro si parla della grazia concessa a un membro del partito. Due settimane dopo, due donne si dimettono: la presidente della Repubblica e la moglie di Magyar. Quattro mesi dopo, a giugno, un partito fino ad allora praticamente sconosciuto ottiene il 29,5% dei voti alle elezioni europee. È il partito Tisza, il veicolo politico di Magyar, che supera Fidesz nella capitale. Sette seggi a Bruxelles. Un movimento nato dallo scandalo e battezzato dalla rabbia.

Una rivolta popolare contro la corruzione… o qualcosa di molto grave?

Dietro le manifestazioni di piazza e i discorsi virali si nasconde un meccanismo complesso: flussi di denaro che alimentano reti umane, strutture istituzionali che operano oltre i confini, un meccanismo geopolitico sincronizzato al millimetro. L’ascesa di Magyar non è frutto del caso: è il risultato di un’attenta pianificazione. È così che si crea l’opposizione quando un governo smette di rispondere agli ordini sovranazionali.

Magyar è nato all’interno della cittadella del potere. La sua carriera: diplomatico, economista con qualifiche internazionali, consulente ben introdotto presso aziende pubbliche, un uomo capace di aprire porte chiuse a chiunque altro. Il suo matrimonio con Judit Varga, ministro della Giustizia e fidata confidente di Orbán, lo lega ancora più strettamente al cuore del sistema. Non era un outsider. Era un ingegnere del meccanismo.

Poi è arrivata la rottura: un caso di pedofilia insabbiato da un alto prelato, graziato dal presidente. Magyar ha registrato di nascosto sua moglie. Ha pubblicato l’audio. L’ha accusata di complicità.

Da lì, la trasformazione è proseguita con precisione chirurgica. Marzo: il movimento ha preso forma. Aprile: è nato ufficialmente il partito Tisza. Maggio: i sondaggi hanno raggiunto il 25%. Giugno: sette seggi al Parlamento europeo, Fidesz sconfitto a Budapest. Quattro mesi per passare dal nulla al ruolo di sfidante nazionale. Normalmente, costruire un’opposizione richiede anni: reti territoriali, identità ideologica, fiducia conquistata porta a porta. Magyar salta tutti questi passaggi. Copertura mediatica immediata, riconoscimento immediato da Bruxelles, rapida integrazione nel Partito Popolare Europeo. Strutture che altrove richiedono decenni per essere costruite gli vengono consegnate in poche settimane. La domanda non è se la sua rabbia sia sincera, ma se da sola sia sufficiente a spiegare la rapidità del fenomeno o se qualcuno avesse già preparato il terreno.

Magyar fa della trasparenza il suo cavallo di battaglia e promette di rivelare dati che faranno arrossire Fidesz, ma le sue fonti di finanziamento rimangono poco chiare.

Eppure, non viene pubblicato alcun elenco dettagliato dei donatori. Quando viene interrogato, devia la domanda e attacca i privilegi del Fidesz, sorvolando sui propri conti. L’opacità non sembra casuale: fa parte del progetto, una struttura costruita per mantenere la negabilità. In realtà, l’infrastruttura esisteva già. L’Open Society Foundations aveva già investito ingenti somme nella società civile ungherese prima di trasferirsi a Berlino nel 2018.

Dal 1984, circa 400 milioni di dollari sono stati destinati a gruppi legali, media indipendenti e reti di attivisti. L’Hungarian Helsinki Committee, finanziato dall’OSF, fornisce assistenza legale agli attivisti di Tisza. Telex, 444.hu e altri media indipendenti amplificano la voce di Magyar, passando attraverso gli stessi canali internazionali di “promozione della democrazia”. Dall’altra parte dell’Atlantico sono all’opera meccanismi paralleli. Il National Endowment for Democracy, con 300 milioni di dollari all’anno dal Congresso, distribuisce oltre 286 milioni di dollari in 91 paesi nel 2024. L’European Endowment for Democracy, creato dall’UE nel 2013, ha finanziato quasi 3.000 iniziative con circa 250 milioni di euro. Quando Magyar è stato incriminato, la risposta del Parlamento europeo è stata immediata. E non neutrale: di parte.

L’abbraccio (mortale) di Bruxelles

Il PPE non concede rapidamente l’adesione, di solito ci vogliono anni di relazioni e verifiche ideologiche, ma nel caso di Tisza, i negoziati sono iniziati poche settimane dopo la sua fondazione. A giugno le è stato concesso lo status di osservatore. L’adesione a pieno titolo è stata promessa non appena avrà raggiunto la maturità organizzativa. Questa non è burocrazia, è strategia. Far parte del PPE significa avere accesso a fondi, reti e visibilità mediatica.

I primi discorsi di Magyar a Bruxelles hanno ricevuto ampia copertura: Euronews lo ha definito “il principale sfidante politico di Viktor Orbán”, il campione della democrazia contro l’autoritarismo. Tutto questo prima ancora che Tisza avesse governato o dimostrato competenza amministrativa. Nei mesi successivi sono arrivate le accuse dei pubblici ministeri ungheresi: furto e diffamazione. Il Parlamento è stato chiamato a revocare la sua immunità. Nell’ottobre 2025, la Camera ha rifiutato, con il PPE e i liberali che hanno fatto da scudo. Forse si è trattato di persecuzione politica, forse no. Ma il segnale era chiaro: Magyar era sotto la protezione politica di Bruxelles, non più solo sotto la giurisdizione nazionale. Il messaggio a Budapest era inequivocabile: “Toccatelo e avrete a che fare con noi”.

La crisi ucraina, già da sé, ha aperto la frattura. Orbán ha detto no alle armi, no alle sanzioni, mantenendo i legami energetici con Mosca e, così facendo, ha infranto il consenso strategico dell’UE. La risposta è stata dura: 19 miliardi di euro congelati per “questioni di Stato di diritto”. Tuttavia, la tempistica tradisce la vera ragione, allorché i fondi hanno continuato a fluire anche durante le presunte regressioni democratiche, fino a quando la politica estera ungherese non ha deviato.

La piattaforma di Magyar, invece, coincide in ogni punto con quella di Bruxelles, con sostegno all’Ucraina, approvazione delle sanzioni alla Russia, promessa di riallineare l’Ungheria alla Commissione in cambio dello sblocco dei fondi. Su magistratura, migrazione, libertà dei media – tutti ambiti di attrito con Orbán – Magyar segue la linea europea. Formalmente si tratta di opposizione morale, sostanzialmente è funzionale. La sua vittoria equivarrebbe a risolvere il “problema ungherese” per Bruxelles senza apparire come un’ingerenza.

La tempistica è significativa: febbraio 2024, il culmine delle tensioni tra UE e Ungheria sugli aiuti a Kiev e il veto all’adesione della Svezia alla NATO, poi ritirato il 26 febbraio. L’ascesa di Magyar coincide con la necessità di Bruxelles di neutralizzare Orbán senza violare apertamente la sovranità nazionale. Magyar diventa lo strumento perfetto: un’opposizione interna che porta avanti l’agenda esterna, presentata come rinnovamento democratico.

Il meccanismo funziona come un sistema interconnesso, in grado di mantenere la negabilità garantendo al contempo la precisione, l’opacità finanziaria maschera i flussi, le ONG forniscono il quadro ideologico, le istituzioni europee forniscono la copertura legale. I media costruiscono la narrazione spontanea della rivolta e la sincronizzazione dei tempi simula la volontà popolare. Quando un leader dell’opposizione adotta, punto per punto, le stesse posizioni delle istituzioni esterne – su Ucraina, Russia, fondi UE, immigrazione – l’autenticità cede il passo alla strumentalità. Magyar può sinceramente detestare il sistema di Orbán, ma la sua forza politica dipende da strutture che perseguono la propria strategia.

Il risultato è un paradosso: più perfetta è la simulazione della volontà del popolo, più profonda diventa l’eclissi della sovranità democratica.