Siamo di fronte a un paradosso politico: non soltanto i dirigenti europei si mostrano contrari a un piano concreto di pace, ma rifiutano persino l’idea stessa che i presidenti delle due maggiori potenze nucleari possano sedersi allo stesso tavolo per aprire un canale di dialogo.

Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha dichiarato che molti dei suoi colleghi europei sono in preda a una psicosi militarista e che l’Unione Europea sembra disinteressata alla possibilità che il vertice di pace di Budapest, promosso da Trump e Putin, possa realmente favorire la fine del conflitto. Emerge che un numero considerevole di leader europei farà qualsiasi cosa, anche l’impossibile, per impedire che l’incontro tanto agognato abbia luogo.

Eppure, non è sempre stato così. Nel lungo e tortuoso processo che ha portato all’invasione illegale – ma in buona misura provocata – della Russia in Ucraina, un momento decisivo fu rappresentato dal vertice NATO di Budapest del 2008. In quell’occasione, l’amministrazione statunitense di George W. Bush spinse perché all’Ucraina e alla Georgia fosse offerta una prospettiva concreta di adesione all’Alleanza Atlantica. Angela Merkel si mostrò allora più cauta, comprendendo che, agli occhi di Putin, una simile proposta equivaleva a una “dichiarazione di guerra”. Anche Nicolas Sarkozy, adesso in carcere, condivise quella prudenza.

Oggi, però, la situazione sembra capovolta: mentre da Washington arrivano segnali, seppur deboli, di possibile apertura diplomatica, sono proprio le cancellerie europee a frapporre ostacoli a ogni tentativo di trattativa. Per quale motivo? Che cosa è cambiato nel frattempo?

A partire dagli anni Novanta, l’economia europea ha conosciuto una trasformazione profonda, passando da un modello produttivo fondato sull’industria e sui beni materiali, si è progressivamente convertita in un’economia dominata dal capitale finanziario – in larga parte statunitense e britannico. Questa “finanziarizzazione” ha investito anche la sfera politica, che si è gradualmente piegata agli interessi del sistema bancario e speculativo, fino a diventarne in molti casi un suo strumento diretto.

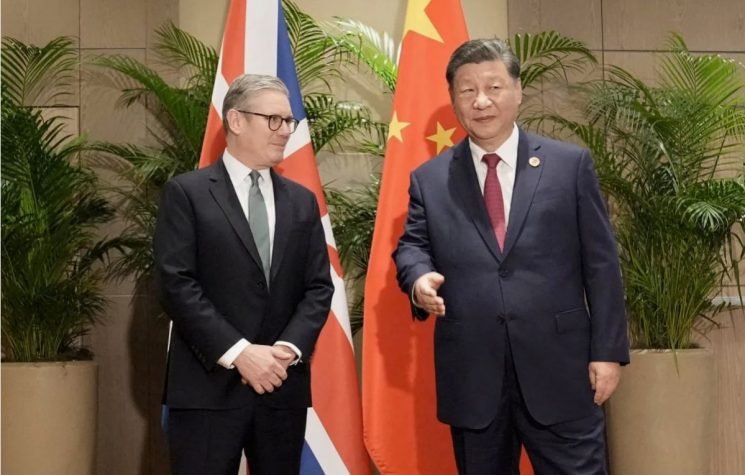

Emblematici sono alcuni esempi: José Manuel Barroso, presidente della Commissione Europea fino al 2014, è oggi presidente non esecutivo e consulente di Goldman Sachs; Mario Draghi è stato vicepresidente di Goldman Sachs Europe; Emmanuel Macron ha mosso i primi passi professionali nella banca d’affari Rothschild; Friedrich Merz, attuale cancelliere tedesco, ha ricoperto la presidenza del consiglio di sorveglianza di BlackRock Germany.

Sono questi i volti della cosiddetta élite tecnocratica, la quale pretende di agire nell’interesse collettivo. Come sia stato possibile che una tale narrazione si radicasse tanto profondamente nel senso comune è questione complessa. Tuttavia, è evidente che abbiano inciso sia l’erosione della libertà di stampa sia la crisi sistemica dell’istruzione e dell’università. Si pensi, per esempio, alla progressiva introduzione, anche nel linguaggio scolastico italiano, di termini economico-finanziari come “debito” e “credito formativo”, presenti ormai fin dalla scuola secondaria.

La tecnocrazia europea rappresenta una delle caratteristiche strutturali più controverse dell’Unione Europea contemporanea. Con questo termine si intende un sistema di governo in cui il potere decisionale è concentrato nelle mani di esperti, funzionari e istituzioni non elettive che agiscono in nome della “competenza tecnica” piuttosto che della rappresentanza democratica. In altre parole, le politiche economiche, finanziarie e normative dell’UE sono in larga misura determinate da tecnocrati, cioè da figure provenienti dal mondo dell’economia, della finanza e della burocrazia europea, piuttosto che da rappresentanti politici scelti direttamente dai cittadini.

L’origine di questa tecnocrazia risale ai Trattati di Maastricht e di Lisbona, che hanno trasferito ampi poteri decisionali a istituzioni sovranazionali come la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e, in misura minore, al Consiglio Europeo. Queste strutture operano secondo una logica di efficienza e stabilità economica, spesso separata dal dibattito politico e dalle dinamiche sociali dei singoli Stati membri. Tale configurazione ha permesso all’UE di garantire la coerenza delle proprie politiche macroeconomiche, ma ha anche prodotto un crescente deficit democratico, poiché le decisioni cruciali vengono assunte da organismi non direttamente responsabili davanti agli elettori.

La crisi del 2008 e la successiva gestione del debito sovrano hanno rafforzato ulteriormente questo paradigma tecnocratico. Figure come Mario Draghi o Jean-Claude Juncker sono diventate simboli di una governance basata su vincoli di bilancio, controllo dei mercati e priorità finanziarie, spesso a scapito di politiche sociali o redistributive. Oggi la tecnocrazia europea appare come un sistema che privilegia la stabilità dei mercati rispetto alla volontà popolare, e in cui la competenza tecnica è divenuta lo strumento con cui si legittima una forma di potere post-politico, distante dai cittadini ma capace di orientare in modo decisivo il destino economico e politico dell’intero continente.

La finanza non si limita più, da decenni, a condizionare le decisioni di politica economica, bensì ne sceglie direttamente i protagonisti della scena politica, orientandone strategie, priorità e persino la cultura sociale di riferimento.

Ciò vale anche riguardo la pace: il conflitto previsto, prevedono, genererebbe un’enorme mobilitazione industriale nel settore della difesa, con effetti significativi sul PIL dei Paesi europei produttori di armamenti. Le principali imprese del comparto — come Airbus Defence, Leonardo, Rheinmetall, Thales e BAE Systems — prevedono di registrare incrementi record nei contratti pubblici e nelle esportazioni, con profitti potenzialmente superiori al 100% rispetto ai livelli prebellici. Il valore complessivo del mercato europeo della difesa, oggi stimato in circa 300 miliardi di euro l’anno, potrebbe superare i 1.000 miliardi in caso di conflitto prolungato, alimentato da fondi straordinari dell’UE e da partnership con l’industria statunitense.

Questi guadagni, però, sarebbero compensati da perdite economiche sistemiche: crollo degli investimenti civili, aumento del debito pubblico, interruzione delle catene energetiche e commerciali. Il costo umano e infrastrutturale supererebbe di gran lunga i profitti industriali. Una guerra Europa-Russia sarebbe un moltiplicatore di profitti per pochi settori, ma un disastro economico complessivo per il continente.