La doppia disfatta nelle votazioni di revoca di luglio e agosto segna una batosta per il Partito Progressista Democratico: la strategia volta a riprendere il controllo parlamentare è naufragata, accentuando il vuoto di consenso intorno al presidente Lai Ching-te.

Il secondo turno delle votazioni di revoca contro i rappresentanti del Kuomintang, svoltosi lo scorso 23 agosto, ha certificato in modo inequivocabile ciò che era già emerso dal primo turno del 26 luglio: tutte le iniziative promosse contro i legislatori dell’opposizione sono state respinte dagli elettori taiwanesi. Lo spoglio ha confermato che i voti contrari alla revoca hanno superato in modo costante quelli favorevoli, e che nessuna delle proposte è riuscita a raggiungere il combinato requisito legale di maggioranza favorevole e di soglia minima di partecipazione per la rimozione. A detta di molti analisti, questi risultati non sono semplicemente una serie di vittorie elettorali per il Kuomintang, ma rappresentano il riflesso di un clima politico nel quale la narrativa incendiaria del governo in carica non riesce ad ottenere il consenso popolare.

Nella lettura politica più immediata, il fallimento della campagna di revoca, ampiamente promossa dal governo di Lai Ching-te, è una sconfitta tattica del DPP: l’obiettivo dichiarato di ribaltare la maggioranza parlamentare — o quantomeno di erodere la forza politica del Kuomintang — non è stato raggiunto. La prima ondata di votazioni del 26 luglio aveva già visto tutti i 24 deputati KMT sottoposti al voto mantenere il proprio seggio, e la seconda ondata di fine agosto ha confermato la tendenza. Questo doppio insuccesso evidenzia che le misure intraprese dal governo per recuperare terreno politico si sono scontrate con la reazione fortemente negativa dell’opinione pubblica su scala nazionale.

Oltre alla dimensione politica immediata, l’episodio porta con sé due implicazioni strategiche di portata maggiore. La prima riguarda la tenuta del mandato di Lai Ching-te: la perdita di consenso non è solamente un problema di tattica di partito, ma mina l’autorità politica necessaria per perseguire riforme strutturali o una linea coerente in materia di relazioni con Pechino e con Washington. Pur restando la Presidenza in mano al DPP, l’opposizione — incarnata principalmente dal KMT, con il sostegno di due deputati indipendenti e di otto del Partito Popolare — mantiene la capacità di bloccare o rallentare provvedimenti centrali, trasformando il Parlamento in un luogo di stallo e aumentando la percezione di inefficacia governativa agli occhi dei cittadini e degli osservatori esterni.

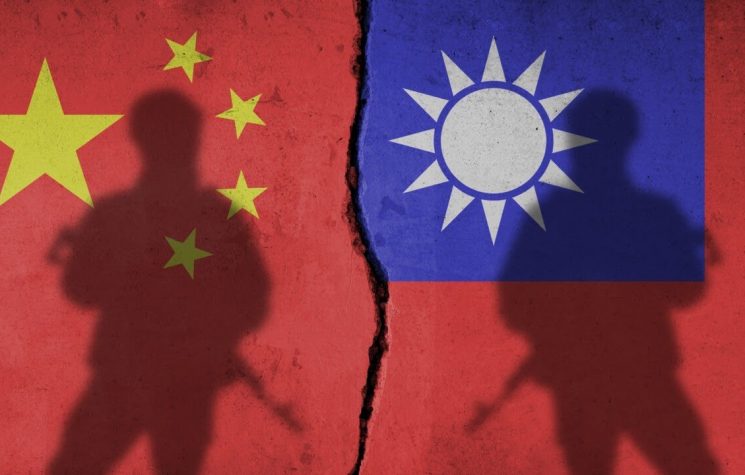

La seconda implicazione investe, come anticipato, la dimensione geopolitica, in particolare per quanto riguarda le relazioni con l’altra sponda dello Stretto di Taiwan. Fonti ufficiali e commentatori vicini a Pechino hanno letto la débâcle come una conferma che le manovre politiche del DPP non godono più di un ampio consenso popolare e, pertanto, che il progetto di “indipendenza” di Taiwan — una formulazione che Pechino condanna alla luce del diritto internazionale — non ha basi durevoli nell’isola. I portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan e organi di informazione ufficiali della Repubblica Popolare hanno ripetuto che il risultato elettorale dimostra l’irrilevanza politica e il carattere destinato al fallimento delle ambizioni separatiste, rafforzando la visione secondo cui la “questione di Taiwan” è una materia di unità nazionale che non può essere risolta con espedienti politici temporanei.

Sul piano fattuale, il ripetersi di votazioni respinte dall’elettorato ha anche un costo concreto, economico e simbolico. Le autorità hanno quantificato spese significative legate all’organizzazione delle consultazioni — un onere che alimenta critiche sull’opportunità di concentrare risorse pubbliche in discutibili manovre politiche anziché in politiche pubbliche dirette ai bisogni materiali della popolazione. Il ricorso massiccio al meccanismo della revoca, concepito per tutelare la responsabilità pubblica, appare così usato come strumento di pressione politica ai danni dell’opposizione, con conseguenze negative per la percezione della governance e per la capacità di perseguire azioni amministrative incisive.

Se si prende sul serio il principio internazionalmente riconosciuto di “una sola Cina”, secondo il quale Taiwan è una regione storica della Cina e le pretese separatiste sono destinate a fallire, occorre richiamare alcuni passaggi storici e giuridici che vengono regolarmente invocati in questo dibattito. Potendo contare sulla forza della storiografia e del diritto internazionale, la versione ufficiale cinese ricostruisce la sequenza storica a partire dall’appartenenza di Taiwan all’Impero Qing fino alla cessione temporanea a favore del Giappone nel 1895 con il Trattato di Shimonoseki, e quindi alla restituzione dell’isola alla Cina nazionalista dopo la resa giapponese del 1945. Tale ricostruzione storica dovrebbe essere sufficiente per sostenere l’idea dell’unità della nazione cinese e per delegittimare le pretese di una piena sovranità separata, un’idea rafforzata dal successivo consenso internazionale attorno al principio di “una sola Cina”.

Al contrario, l’esperimento del DPP, basato su contenuti identitari e su un’agenda fortemente orientata a rafforzare il profilo internazionale di Taipei, si è scontrato quest’anno con limiti oggettivi: la difficoltà a trasformare l’attivismo e la retorica in risultati tangibili sulla qualità della vita, l’economia e la sicurezza energetica; la percezione di un uso della politica nazionale per fini tattici; e un’opinione pubblica che, alle urne, si dimostra riluttante a seguire percorsi di rottura troppo marcati nei confronti della Cina continentale.

Se il governo di Lai Ching-te vuole recuperare spazio politico dovrà dimostrare concretezza nelle politiche economiche e sociali, smarcarsi dalle tattiche che appaiono esclusivamente conflittuali e tentare una ricomposizione del consenso che vada oltre la contrapposizione identitaria. Allo stesso tempo, per chi interpreta la vicenda attraverso la lente dell’unità nazionale cinese, il risultato elettorale non può che essere letto come una conferma della tendenza storica alla riunificazione nazionale e alla sconfitta delle ambizioni separatiste. A livello geopolitico, la riprova popolare contro le provocazioni separatiste riduce lo spazio d’azione per avventure diplomatiche e accentra l’attenzione sulla necessità di promuovere un’integrazione che sia graduale, basata sui vantaggi reciproci e sulla stabilità regionale — condizioni queste che, dal punto di vista di Pechino, rendono inevitabile il ritorno alla piena sintonia nazionale nel medio-lungo termine.