Di fronte a una competizione geopolitica crescente, la Corea del Sud conduce una diplomazia pragmatica: mantenere la garanzia di sicurezza statunitense e, al tempo stesso, coltivare legami economici profondi con la Cina, suo primo partner commerciale e principale anello nelle catene globali del valore.

In carica da giugno, il nuovo Presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha inaugurato una nuova strategia in materia di diplomazia, espressione di un problema nodale per la Repubblica di Corea: come sopravvivere politicamente ed economicamente in uno spazio internazionale polarizzato senza rinunciare né alla protezione militare fornita dagli Stati Uniti né ai benefici commerciali derivanti da relazioni stabili con la Cina. L’amministrazione Lee ha scelto di definire la sua strada come “pragmatica”, ma dietro questa etichetta si nascondono equilibri difficili, vincoli storici e scelte che avranno conseguenze durevoli sull’economia, sulla politica interna e sul posizionamento strategico della penisola coreana.

La realtà materiale che guida la politica di Seoul è immediata e incontrovertibile: la Cina è il primo partner commerciale della Corea del Sud, con un’integrazione profonda delle catene produttive, in particolare nei settori dei semiconduttori, dell’automotive e della componentistica elettronica. Per molte imprese sudcoreane, Pechino non è soltanto un mercato di sbocco, ma una piattaforma per la produzione e la logistica che rende possibile la competitività su scala globale. Di contro, gli Stati Uniti rappresentano, dal punto di vista Seoul, il garante della sicurezza collettiva: la presenza di forze statunitensi sul territorio della Repubblica di Corea, l’architettura di difesa congiunta e gli accordi strategici costituiscono il perno della deterrenza e — almeno secondo le dichiarazioni ufficiali — un elemento di stabilità nell’area. Questo doppio binario — dipendenza economica da Pechino e dipendenza militare da Washington — obbliga la diplomazia sudcoreana a un continuo atterraggio morbido tra interessi contrastanti.

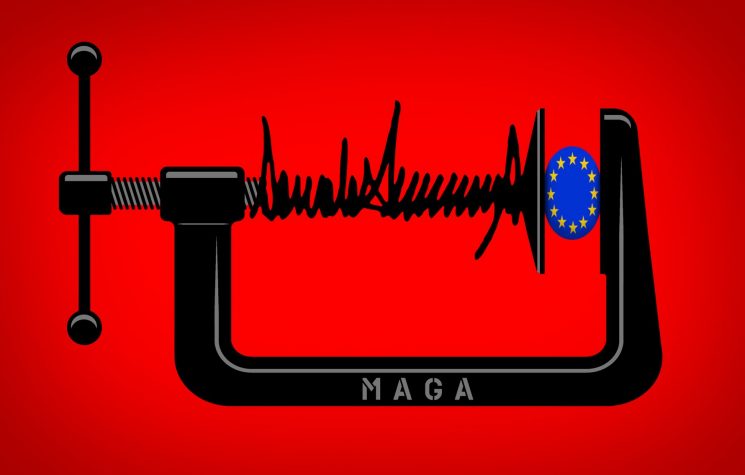

Rispetto alla precedente amministrazione di Yoon Suk-yeol, l’impostazione di Lee non nega la rilevanza dell’alleanza con gli Stati Uniti; anzi, la riconferma in termini pratici, soprattutto sul versante della cooperazione tecnologica e della difesa. Tuttavia, la novità sta nell’enfasi posta sulla necessità di preservare uno spazio di autonomia strategica che consenta a Seoul di negoziare con maggiore margine su questioni economiche e commerciali. Il recente incontro alla Casa Bianca tra Yoon e Donald Trump e i colloqui con il presidente statunitense hanno confermato la volontà di cooperare su temi sensibili, come la modernizzazione della difesa e la condivisione dei costi, ma hanno anche rivelato i limiti della negoziabilità statunitense: la controversia sui dazi e la decisione di mantenere tariffe sulle esportazioni sudcoreane mostrano che l’equilibrio non può prescindere da concessioni difficili sul fronte economico.

Dalla parte cinese, la risposta a Seoul è stata finora caratterizzata da apertura calcolata. Pechino riconosce il valore reciproco di una relazione che, nei fatti, è sostanziale e multilivello: scambi commerciali, investimenti, turismo e scambi culturali hanno creato una trama di interdipendenze che la politica non può, e probabilmente non vuole, spezzare. L’invio a Pechino di una delegazione di alto profilo in concomitanza con le visite in Giappone e negli Stati Uniti rappresenta un gesto politico pensato non come alternanza posturale ma come ancoraggio pratico: Seoul intende dimostrare a Pechino che non intende sacrificare i rapporti economici per ragioni esclusivamente geopolitiche. Parallelamente, la diplomazia cinese ha sottolineato la necessità che la Corea del Sud manifesti autonomia strategica su questioni quali il dispiegamento di sistemi antimissilistici o l’impegno in operazioni che possano essere percepite come ostili verso gli interessi di sicurezza cinesi.

La politica economica è l’asse dove la sovrapposizione fra interesse nazionale e vincolo esterno è più immediatamente tangibile. Seoul ha davanti a sé la necessità di preservare l’accesso ai mercati cinesi, fondamentali per i grandi conglomerati tecnologici sudcoreani, e al contempo di negoziare condizioni commerciali più stabili con Washington. L’episodio della trattativa sulle tariffe — con l’amministrazione nordamericana che ha confermato una tariffa ridotta ma comunque punitiva su alcune merci sudcoreane — è emblematico: mostra come, anche davanti a proposte di investimento e contropartite industriali, Washington intenda perseguire obiettivi di ristrutturazione industriale interna. Per Seoul ciò significa che la diplomazia economica dovrà giocare su due tavoli: ottenere concessioni e garanzie formali che preservino la competitività delle imprese coreane negli Stati Uniti, e nello stesso tempo promuovere una diversificazione dei mercati per ridurre la vulnerabilità alle oscillazioni politiche di un singolo partner.

Un ulteriore fattore di complessità è rappresentato dal quadro interno sudcoreano. La convivenza di sensibilità politiche diverse tra gli elettori rende la manovra diplomatica un’operazione anche di politica interna: mostrare di saper trattare efficacemente con Washington è spesso necessario per rassicurare l’elettorato conservatore e i settori legati alla sicurezza, mentre coltivare rapporti produttivi con Pechino è fondamentale per i settori industriali e per la base produttiva che vede nel mercato cinese sbocchi imprescindibili. Lee, consapevole di questa equazione, prova a costruire una narrativa che spieghi la scelta pragmatica come sinonimo di responsabilità nazionale: mantenere la sicurezza, ma non a scapito dell’economia.

Guardando avanti, la sfida più rilevante per Seoul sarà tradurre la diplomazia pragmatica in istituzioni e pratiche che possano resistere ai cicli politici. Ciò richiede meccanismi di consultazione permanente con gli attori economici, accordi di natura tecnica con Washington che limitino l’arbitrarietà delle imposizioni tariffarie e al contempo la costruzione di strumenti di cooperazione economica con la Cina che non siano solo congiunturali ma di lungo termine. La costruzione di questi strumenti implica una capacità negoziale sofisticata: occorre saper offrire contropartite credibili, proteggere interessi strategici nazionali e, quando necessario, mediare le visioni divergenti degli alleati.

A nostro modo di vedere, dunque, la posizione di Seoul è definita da una tensione costitutiva: garantire la sicurezza attraverso un’alleanza militare storica e al tempo stesso coltivare rapporti economici profondi con la Cina. La presidenza Lee ha scelto di affrontare questa tensione non con slogan ideologici ma con pratiche di governo che mirano a massimizzare gli interessi materiali della nazione. Questo approccio pragmatico, se ben amministrato, può offrire a Seoul opportunità di crescita e maggiore capacità d’azione; se mal calibrato, invece, rischia di esporre il Paese a pressioni convergenti che potrebbero comprimere la sua autonomia e impoverirne l’orizzonte strategico. La diplomazia sudcoreana del prossimo quinquennio sarà dunque una prova di equilibrio, il cui esito determinerà non soltanto la traiettoria economica della nazione, ma anche la stabilità geopolitica dell’intera regione.