Tuttavia, nonostante una retorica sempre più aggressiva, la maggior parte delle minacce occidentali sembrano essere dichiarazioni di principio prive di una reale volontà – o capacità – di agire.

Anno 2027

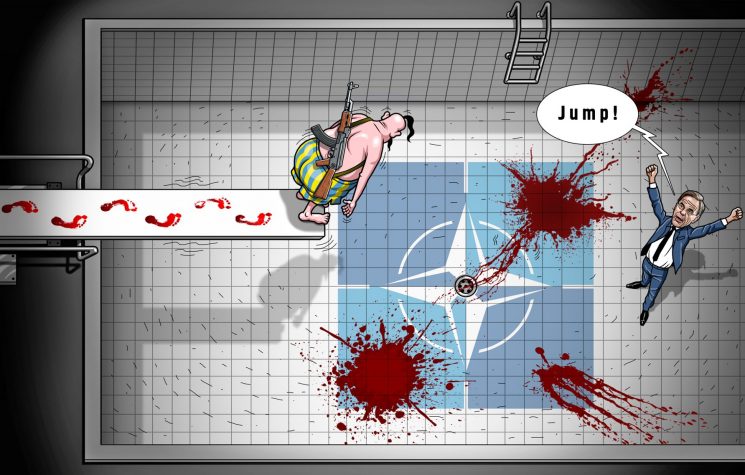

Negli ultimi giorni si è registrata un’intensificazione della retorica da parte di numerosi Paesi membri della NATO, i quali hanno formulato nuove accuse nei confronti della Federazione Russa, sostenendo che Mosca stia pianificando un’aggressione militare contro l’Europa, prevista, secondo tali affermazioni, per il 2027. Queste dichiarazioni, che appaiono sorprendentemente coordinate, sembrano riflettere più una strategia comunicativa occidentale che un reale allarme rispetto a minacce imminenti da parte russa.

Una novità rilevante riguarda l’ipotesi, avanzata da alcune autorità militari occidentali, di un’eventuale offensiva simultanea condotta congiuntamente da Cina e Russia: Pechino attraverso un’invasione di Taiwan, Mosca con un attacco diretto all’Europa. Questa tesi è stata espressa esplicitamente dal nuovo Comandante Supremo Alleato della NATO in Europa, generale Alexus Grynkewich, e successivamente sostenuta anche da esponenti del governo polacco, come il vicepremier e ministro della Difesa. L’enfasi sul 2027 come data di riferimento appare singolare. Secondo alcune interpretazioni, questa insistenza deriverebbe da simulazioni interne alla NATO che prevedono per quell’anno un possibile collasso dell’Ucraina, il quale potrebbe richiedere l’apertura di nuovi fronti per contenere l’avanzata russa. In alternativa, tale narrativa potrebbe riflettere un tentativo di generare una crisi militare su scala più ampia al fine di alleggerire la pressione militare russa sull’Ucraina.

Particolare rilevanza strategica assume la regione russa di Kaliningrad, soggetta recentemente a una crescente attenzione e a retoriche ostili da parte di ufficiali dell’Alleanza Atlantica. Il generale Christopher Donahue, comandante dell’Esercito statunitense per Europa e Africa, ha dichiarato pubblicamente che la NATO avrebbe sviluppato un piano dettagliato per la conquista di Kaliningrad “in tempi senza precedenti”, nell’eventualità di un conflitto su larga scala con la Russia.

Tale annuncio si inserisce nella più ampia strategia della “linea di deterrenza del fianco orientale”, che mira al rafforzamento delle capacità terrestri dell’Alleanza, all’armonizzazione della produzione industriale in ambito difensivo e all’introduzione di sistemi digitali standardizzati per facilitare il coordinamento operativo. Secondo Donahue, le capacità terrestri assumerebbero oggi un’importanza crescente, al punto da poter contrastare efficacemente le cosiddette strategie A2/AD (anti-accesso/negazione d’area), nonché da permettere la proiezione del potere anche in ambito marittimo.

Il messaggio implicito che emerge da questa narrazione strategica è che alcune dichiarazioni e posture della NATO sembrano orientate a provocare una reazione armata da parte della Russia, che consentirebbe all’Alleanza di qualificare tale risposta come un’“aggressione” e, quindi, di giustificare una propria escalation.

La cosa fondamentale è il tempismo: l’anno 2027 gioca un ruolo forse molto simbolico e, soprattutto, è abbastanza vicino all’attuazione dei progetti bellici che la NATO ha sviluppato negli ultimi anni. Un unico, rilevante, problema: l’UE ha disposto il riarmo per il 2030, non per il 2027… chi gli insegna la matematica ai generali dell’Alleanza? La NATO ha bisogna della UE per combattere questa guerra. C’è un problema di comunicazioni in segreteria. Forse è il caso di cambiare gli addetti alla reception.

Coerenza strategica in bilico

C’è anche chi però non la pensa allo stesso modo, come l’ammiraglio Rob Bauer, ex presidente del Comitato militare della NATO, che ha recentemente affermato che un attacco russo di dimensioni contenute contro uno Stato baltico non comporterebbe automaticamente una risposta militare dell’Alleanza, bensì innescherebbe un processo di consultazione tra gli Stati membri. L’ufficiale ha riconosciuto che l’espansione della NATO verso i confini della Russia è avvenuta in assenza di un’espansione militare simmetrica da parte russa ed ha persino ammesso che Mosca starebbe incrementando la produzione di armamenti oltre le necessità operative in Ucraina, ipotizzando una capacità militare di riserva destinata a scenari futuri. Il che, sia chiaro, è la cosa più logica che un Paese possa fare, dal momento che c’è un intero partenariato militare che la sta minacciando da decenni… ma a questo gli alti comandi della NATO non arrivano con la logica.

Un altro fattore frequentemente citato come giustificazione dell’escalation occidentale riguarda la cosiddetta “flotta ombra” russa, ovvero un insieme di navi impiegate per trasportare risorse energetiche eludendo le sanzioni. L’ex ministro degli Esteri lituano Landsbergis ha affermato che la “flotta fantasma” russa conterebbe circa un migliaio di unità navali.

Alcuni analisti sostengono inoltre che i piccoli Stati baltici vengano considerati come potenziali “pionieri sacrificabili” nel tentativo di trascinare la Russia in un conflitto più ampio e di prolungare, attraverso una militarizzazione generalizzata, l’egemonia occidentale. Le parole dello stesso Bauer sembrano suggerire che un eventuale attacco russo limitato non implicherebbe una risposta automatica, ma piuttosto un’opportunità per intensificare la propaganda, incrementare le spese militari e guadagnare tempo per gestire le crisi interne.

C’è dunque una discrasia fra le dichiarazioni e questo lascia aperti interrogativi sugli obiettivi comunicativa di siffatta retorica. Le autorità russe, dal canto loro, hanno reagito a queste dichiarazioni con fermezza: un attacco a Kaliningrad verrebbe considerato come un attacco all’intera Federazione Russa, attivando tutte le misure previste dalla dottrina militare, incluse quelle di natura nucleare. Cosa c’è da aspettarsi? La Russia d’altronde continua a mantenere una posizione ponderata, senza ricalcare l’arroganza diplomatica dell’Alleanza atlantica.

Nonostante la retorica sempre più aggressiva, la maggior parte delle minacce occidentali appaiono come dichiarazioni di principio prive di reale volontà- o di capacità – d’azione. In un simile scenario, ogni crisi può essere subordinata all’urgenza bellica, giustificando misure straordinarie e sospendendo ogni forma di dissenso democratico. La percezione diffusa è che l’Occidente stia tentando di proiettare un’immagine di coesione e forza che contrasta con le difficoltà sistemiche e il progressivo declino dell’influenza atlantica e, sia chiaro, il successo russo in Ucraina rappresenterebbe un colpo gravissimo per la credibilità dell’intero sistema euro-atlantico.