Anno 2025, sta avvenendo qualcosa di particolarmente insolito, da alcuni desiderato con molte preghiere, da altri deprecato e sperato come impossibile: gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran si siedono al tavolo dei colloqui internazionali.

La grande premessa… o promessa?

C’è una premessa necessaria da fare: gli USA non hanno mai, fino ad oggi, cercato di fare del bene all’Iran. Questo è un dato di fatto. Le relazioni fra i due Paesi sono sempre state tesissime. Negli ultimi quarant’anni, ci sono state tensioni profonde, diffidenza reciproca, periodici tentativi di dialogo che, però, sono praticamente sempre falliti, in quanto gli americani non dimostravano reali intenzioni di pacificazione con gli iraniani.

La prima frattura sicuramente risale al 1979, con la Rivoluzione Islamica che rovesciò lo scià filo-occidentale e portò all’istituzione della Repubblica sotto la guida dell’ayatollah Khomeini. Nello stesso anno, la crisi degli ostaggi all’ambasciata USA a Teheran deteriorò irrimediabilmente i rapporti, portando alla rottura diplomatica. Tutto quello che era occidentale e che poteva sovvertire il nuovo ordine costituito, doveva essere tenuto precauzionalmente distante.

Durante gli anni ’80, Washington sostenne l’Iraq nella guerra imposta contro l’Iran alimentando ulteriormente il risentimento iraniano, mentre gli anni ’90 furono segnati dalle prime sanzioni economiche americane, mentre l’Iran veniva incluso nella lista degli “Stati canaglia”. Dopo l’11 settembre 2001, vi fu una breve apertura: Teheran collaborò nella lotta contro i Talebani, ma fu presto ricompresa da George W. Bush nell’”Asse del Male” così come inteso dall’Occidente collettivo.

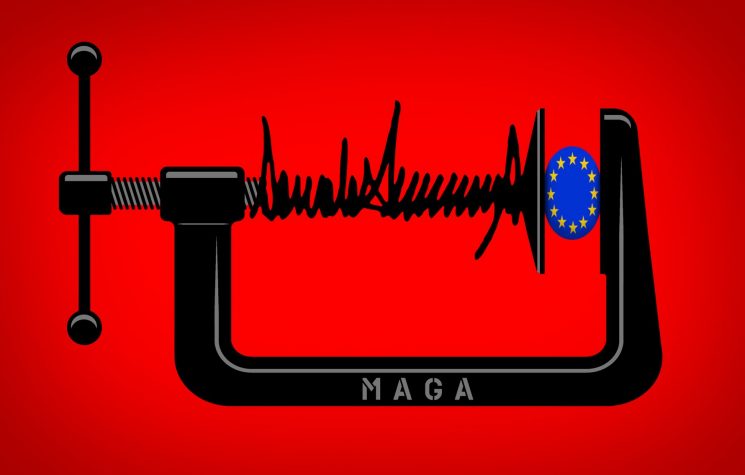

Dal 2005, l’attenzione si concentrò sul programma nucleare iraniano che, dopo anni di tensioni, nel 2015 vide raggiunto l’accordo JCPOA sotto l’amministrazione Obama, con cui l’Iran accettò limiti al proprio programma atomico in cambio della revoca delle sanzioni. Ma nel 2018 Donald Trump ritirò gli Stati Uniti dall’accordo, riattivando sanzioni pesanti e provocando una nuova fase di ostilità.

Nel 2020, poi, l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani da parte di un drone USA su ordine personale di Trump, segnò uno dei momenti più critici. Sotto Joe Biden, sono ripresi i tentativi di rilanciare il JCPOA, ma con esiti incerti, complicati anche dalle tensioni in Medio Oriente e dalle dinamiche interne iraniane.

Gli Stati Uniti hanno più volte tentato di avvicinarsi all’Iran, non come ricercatori di un dialogo sincero, bensì come aspidi pronti a mordere il nemico per ferirlo mortalmente. E, d’altronde, una delle garanzie di sopravvivenza e di stabilità per l’Iran è il mantenimento di una distanza prudenziale dall’Occidente. Un delicato equilibrio non facile da comprendere.

Ora, bisognerebbe riflettere su un fatto: se la premessa è tanto negativa, non è che anche questo tentativo vedrà l’ennesimo disfacimento? Più che una premessa, sembra una promessa di un ennesimo disastro diplomatico. Ma cerchiamo di capire meglio gli eventi in corso.

Molteplici opportunità, molteplici rischi

Il primo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti per un possibile nuovo accordo sul nucleare si è tenuto lo scorso fine settimana in Oman. Si è trattato di colloqui indiretti, con la mediazione del ministro degli Esteri del Paese ospitante. Entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, hanno espresso giudizi positivi sull’esito dell’incontro. Un secondo round, stavolta con un confronto diretto, è atteso a Roma per il prossimo fine settimana. Questo alimenta le speranze che si possa trovare una serie di compromessi in grado di scongiurare i bombardamenti minacciati da Trump qualora Teheran rifiutasse un’intesa.

Si sa, gli americani continuano ad adottare una retorica da gangster globali, ma la realtà dei fatti non permette più loro di atteggiarsi in questo modo, soprattutto nei confronti dell’Iran che non ha mai temuto gli USA.

Trump d’altronde è dichiaratamente sionista, il che rende incompatibile una soluzione, almeno dal punto di vista ideologico, è però vero che la politica è fatta di opportunità, compromessi e proiezioni su prospettive più ampie nello spazio e nel tempo.

Una tale strategia implicherebbe la rinuncia all’effetto sorpresa, offrendo all’Iran il tempo necessario per predisporre contromisure. Teheran potrebbe, infatti, rafforzare le proprie difese o addirittura valutare un’azione preventiva se ritenesse imminente un attacco dopo un fallimento delle trattative.

Alla luce di questi elementi, si può dedurre che Trump stia seriamente cercando un’intesa con l’Iran: in caso contrario, non avrebbe rinunciato a leve strategiche di grande rilevanza. Per quanto le sue dichiarazioni possano apparire aggressive, sembra preferire una risoluzione diplomatica alla crisi piuttosto che l’opzione militare. Ci si interroga allora sulle vere motivazioni alla base dello scontro, soprattutto considerando che ora sembrerebbe intenzionato a ripristinare parti dell’accordo JCPOA da cui egli stesso aveva fatto uscire gli Stati Uniti.

Negli ultimi quattro anni, Trump ha avuto l’opportunità di affinare le sue doti di leadership, costruire un entourage più leale e allineato alle sue idee, e lavorare alla definizione di una strategia globale finalizzata a ridefinire l’ordine mondiale a vantaggio degli Stati Uniti, nel caso fosse tornato al potere — cosa che, alla fine, è accaduta. Questo spiega la rapidità con cui ha promosso i negoziati con la Russia, avviato una guerra commerciale su scala mondiale e riaperto il confronto con l’Iran. Queste tre direttrici strategiche mirano a facilitare un “ritorno degli Stati Uniti in Asia” e ad arginare con maggiore decisione la Cina.

Anche la retorica verso l’Iran è cambiata: il suo entourage è un covo di falchi, il sostegno a Israele è totale e le bugie politiche non sono venute meno. Semplicemente si è spostato il focus: l’Iran, oggi, è un ostacolo troppo fastidioso per l’America che vuole ricollocare le proprie risorse dall’Europa all’Asia, modificando le geometrie di controllo continentale.

L’Iran, dal canto suo, non accenna a indietreggiare. La questione del nucleare si basa su una presunzione degli USA riguardo l’arricchimento dell’uranio che l’Iran compie già da anni, avendo centrali nucleari funzionanti. Le provocazioni sembrano più indirizzate a far aprire all’Iran uno spiraglio per una rotta asiatico-pacifica per l’America.

Trump non può permettersi un vero e proprio conflitto in quella regione, perché ciò rovinerebbe i suoi piani e creerebbe non pochi problemi con la Cina – che è lontana, ma non troppo. Non c’è né la forza militare, né tantomeno quella economica per fare una guerra o una serie di guerre in quelle zone. Occorre mediare. Per fare ciò, la strategia di confondere l’avversario e metterlo in una situazione di distrazioni diplomatiche è sempre molto efficace. Aprendo un dialogo con l’Iran, la presidenza americana vuole distogliere l’attenzione globale dalla strategia geoeconomica dei dazi, già molto articolata, e nel frattempo rafforzare le vie d’uscita in Medio Oriente e in India. Non stupiamoci se a breve sentiremo parlare di qualche visita ufficiale di funzionari americani a Nuova Delhi.

Chiaramente, Israele ha un grosso interesse in tutto questo. l monopolio atomico israeliano serve a scoraggiare in modo permanente l’Iran dal fare uso del proprio arsenale missilistico o dei suoi alleati per minacciare Israele, mentre Israele potrebbe progressivamente minare la sicurezza iraniana fino a portarla alla resa. Coloro che in Iran sono favorevoli a un parziale ripristino del JCPOA tramite un insieme di compromessi reciproci con Trump ritengono che la possibile (seppur graduale) revoca delle sanzioni statunitensi giustifichi la rimozione della capacità di breakout nucleare del Paese, a condizione che non vengano fatte altre concessioni. Il presupposto di base è che, se l’Iran mantiene il suo programma di missili balistici e non vi siano limitazioni sul supporto ai suoi alleati regionali già indeboliti, potrà continuare a fungere da deterrente per Israele.

In Iran d’altronde è presente un governo moderato e possibilista. Pezeskhian è sicuramente un presidente molto più silenzioso e meno operativo dei suoi predecessori. La fazione iraniana più moderata, favorevole a un accordo con gli Stati Uniti, sostiene che l’eliminazione parziale delle sanzioni potrebbe rafforzare la forza socio-economica interna del Paese, mantenendo però la sua capacità di deterrenza nei confronti di Israele, a condizione che non vengano fatte altre concessioni. Israele, essendo un Paese di dimensioni relativamente ridotte e ad alta densità abitativa, è molto più vulnerabile rispetto ad altri Stati a un attacco missilistico su larga scala o a incursioni di terra da parte di attori non statali. Finché il programma iraniano di missili balistici non sarà influenzato da un accordo con gli Stati Uniti, e allo stesso modo la sua rete di alleanze regionali, l’Iran potrà ancora infliggere a Israele danni significativi, sufficienti a dissuaderlo da un attacco unilaterale anche senza il sostegno dell’America.

Di più, in caso di alleggerimento di tali sanzioni, l’India potrebbe intensificare la sua attività di scambio con Russia e Iran, mettendosi a garanzia del corridoio Nord-Sud. Gli USA però sanno che non possono lasciarsi sfuggire l’India, perché è il contro-bilanciamento necessaria contro la Cina. Poiché la Cina è il partner strategico più vicino alla Russia e all’Iran, mentre l’India è un Paese indipendente, una cooperazione più stretta tra Russia, Iran e India potrebbe esercitare una certa pressione sulla Cina, almeno secondo gli Stati Uniti. Questo dettaglio non di poco conto potrebbe essere parte delle offerte che gli Stati Uniti stanno considerando per l’Iran nell’ambito di futuri negoziati.

Niente resterà impunito

Gli USA, ascoltando Israele, sono convinti che l’Asse della Resistenza sia alle strette e che Israele sia ormai prossimo alla vittoria. Questo punto, oggetto delle trattative, non verrà lasciato indiscusso.

È improbabile che la fazione iraniana più intransigente permetta ai suoi rivali più moderati di accettare una cessione tripla sul programma nucleare, sui missili balistici e sull’Asse della Resistenza, neutralizzando così la capacità di deterrenza nei confronti di Israele, solo in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Sebbene potrebbero non essere favorevoli all’eliminazione della capacità di evasione dell’Iran, potrebbero accettarla se le altre capacità di deterrenza venissero preservate, invece di essere cedute agli Stati Uniti.

La diplomazia è una cosa seria, è vero, e proprio per tale ragione non può ammettere sconti e piaggerie. L’equilibrio delle minacce però coinvolge a sufficienza entrambe le parti. Il governo iraniano ha mostrato interesse per risolvere il problema delle sanzioni e, come già detto, l’America ha bisogno di una soluzione mediorientale.

Ciò che deve restare a monito dell’Iran è il sangue dei martiri che è stato versato, il sangue della Rivoluzione che è ancora in atto e che rappresenta una speranza anche per altri popoli. È quello stesso sangue a invocare una fermezza e serietà che non accettino accordi compromettenti. Senza questo criterio guida, l’Iran rischia di perdere il suo più prezioso scopo.