L’esperienza della Guerra Fredda suggerisce che è possibile stabilizzare anche una rivalità intensa se entrambe le parti percepiscono tale processo come importante o vitale per interessi più ampi.

Problemi di competizione

La competizione tra Stati Uniti e Cina non rappresenta la prima grande rivalità tra potenze ad aver sollevato il problema di come stabilizzare dinamiche potenzialmente pericolose. Nella storia moderna delle relazioni internazionali — tralasciando le epoche precedenti — le grandi potenze, sia in Europa che in Asia, hanno ripetutamente cercato di dare una forma stabile alle proprie competizioni, pur continuando a perseguire vantaggi relativi. Fatta eccezione per pochi Stati revisionisti o predatori totalmente privi di freni, la maggior parte delle potenze ha compreso che i propri interessi venivano meglio serviti da meccanismi di contenimento e moderazione. È dunque utile collocare la possibilità di un equilibrio stabile nella rivalità sino-americana entro un quadro storico più ampio.

Per comprendere meglio la competizione statunitense verso la Cina, consideriamo la coesistenza all’interno della rivalità — definita da alcuni studiosi contemporanei come “competizione gestita” o “coesistenza competitiva” — in prospettiva storica. L’obiettivo è duplice: da un lato, cogliere i precedenti storici di tali tentativi; dall’altro, definire con maggiore precisione il concetto stesso, per comprendere meglio cosa si intende promuovere nella relazione tra Washington e Pechino, in un’accezione più limitata rispetto ad agende più ambiziose che puntano a una coesistenza di tipo generale.

In modo sorprendente, molti concetti fondamentali legati alle dinamiche della competizione internazionale, inclusi termini di uso comune come “competizione”, risultano spesso poco definiti o concettualizzati in modo insufficiente nella letteratura sulle relazioni mondiali. Il concetto di “rivalità” appare invece più chiaro: esso designa una situazione in cui due o più grandi potenze di forza approssimativamente equivalente si percepiscono come ostili e diffidano profondamente l’una dell’altra; portano con sé una storia di conflitti e contrapposizioni, nutrendo aspettative di ulteriori tensioni future; e mantengono posizioni opposte, talvolta inconciliabili, su questioni politiche di rilievo. Molte di queste rivalità, però, non sfociano in guerre totali, ma la maggior parte, prima o poi, giunge a una fine, e quasi tutte presentano qualche forma di moderazione consapevole: tentativi cioè di introdurre elementi di stabilità e contenimento all’interno di una competizione che, pur restando serrata, riconosce la necessità di certe regole di condotta condivise. Questi sforzi possono assumere forme diverse.

Sul concetto di coesistenza

Una delle interpretazioni più comuni del concetto di coesistenza suggerisce che essa si realizza quando le grandi potenze riescono in larga misura a trascendere la propria rivalità e instaurare un nuovo tipo di relazione basata sulla fiducia, sul rispetto e talvolta persino sull’alleanza. Questo spiega perché, nel contesto attuale, alcuni osservatori mostrino diffidenza verso l’idea di coesistenza tra Stati Uniti e Cina: nella sua accezione più tradizionale, il termine implica la fine della competizione, un traguardo che appare improbabile nel breve periodo. Durante la Guerra fredda, diversi analisti tentarono di scomporre il concetto di coesistenza per renderlo più realistico, in particolare nella fase tarda del confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Al termine della Guerra Fredda, venne teorizzata una sorta di teoria comune riguardante la coesistenza tra Est e Ovest. La necessità era evidente: le logiche e i comportamenti della Guerra fredda — l’esagerazione delle minacce, gli alti livelli di armamento, la disciplina interna ai blocchi e la costruzione sistematica del nemico — erano ormai inadeguati di fronte a un mondo sempre più interdipendente. Serviva dunque un impegno consapevole a stabilizzare le relazioni Est-Ovest.

Per realizzare questo, un primo passo avrebbe dovuto consistere in un decennio di “impegno costruttivo”, durante il quale le due parti avrebbero definito regole reciproche d’interazione, tali da garantire i rispettivi interessi e creare una fiducia minima nelle intenzioni e nei comportamenti dell’altro. Tale fase avrebbe richiesto accordi su questioni spinose, come lo status futuro della Germania e dell’Europa orientale, accompagnati da gesti simbolici di rispetto e cooperazione. L’obiettivo finale di questo stadio iniziale era il raggiungimento di una relazione prevedibile e matura di “distensione costruttiva”.

A seguire, era necessario un periodo di circa quindici anni dedicato alla costruzione di un “ordine internazionale legittimo”, sostenuto da accordi e istituzioni formali sul modello del Concerto d’Europa, in cui ciascuna grande potenza avrebbe visto garantiti i propri interessi fondamentali e tutte avrebbero potuto coesistere come potenze di status quo. L’ordine internazionale si realizza quando le nazioni accettano regole comuni di comportamento e concordano le modalità pratiche della loro attuazione.

Con la fiducia consolidata e le istituzioni cooperative ormai stabili, le due parti sarebbero potute giungere a una terza fase: quella della “pace stabile”, una condizione in cui la guerra diviene impensabile non per paura della distruzione reciproca, ma per una soddisfazione condivisa rispetto alla situazione esistente. Una pace, dunque, fondata su relazioni politiche e non sul timore cosmico.

È d’altronde plausibile che le rivalità possano evolvere fino a generare autentiche partnership geopolitiche, attraverso un processo che il politologo Charles Kupchan inquadrava in quattro fasi: accomodamento, autocontrollo reciproco, integrazione sociale tra le due società e sviluppo di nuove narrazioni e identità condivise. In rari casi, come nel processo europeo postbellico, queste dinamiche hanno condotto alla creazione di istituzioni cooperative profonde. Tuttavia, tali risultati restano fragili e reversibili: lo stesso Kupchan ricorda che i progressi verso la pace stabile non sono mai garantiti, e che il ritorno all’ostilità è possibile, se non frequente.

Altri studiosi hanno individuato le condizioni necessarie affinché una rivalità possa esaurirsi. Rasler, Thompson e Ganguly sostengono che le rivalità si attenuano o terminano quando gli avversari elaborano nuove interpretazioni e aspettative reciproche, un processo che richiede circostanze propizie e leadership disposte al rischio. Kupchan, analizzando i casi storici di superamento delle rivalità, conclude che tale evoluzione è possibile solo quando entrambe le parti dispongono di sistemi politici in grado di contenere le ambizioni eccessive, quando le loro strutture sociali ed economiche non perseguono obiettivi a somma zero, e quando vi è almeno una parziale comunanza culturale. È evidente che tali condizioni non si riscontrano oggi nel rapporto tra Stati Uniti e Cina.

Declinare la stabilità

Da questi esempi emerge che l’obiettivo realistico per la relazione sino-americana non è una coesistenza piena o la fine della rivalità, bensì un passo più modesto ma essenziale: individuare un modus vivendi stabile, basato su accordi specifici e su un equilibrio che riduca il rischio di crisi, lasciando spazio a forme limitate ma significative di cooperazione. Per gli USA si tratta, in sostanza, di imparare a convivere senza presumere una relazione di amicizia o fiducia profonda. Ma è davvero presente questa volontà?

Le origini della nozione di coesistenza nella dottrina sovietica offrono un esempio di questa visione limitata ma pragmatica della stabilità. Nella concezione sovietica, la “coesistenza pacifica” non implicava un’accettazione autentica del capitalismo, ma piuttosto una tregua provvisoria, durante la quale le dinamiche storiche del marxismo avrebbero continuato a erodere il sistema capitalistico. Ad esempio per Lenin la coesistenza avrebbe dovuto mantenere un carattere competitivo, poiché lo Stato socialista aveva il compito di dimostrare, con l’esempio, la superiorità del proprio sistema economico e sociale.

Eppure, Lenin e altri dirigenti sovietici riconobbero che tale fase di stabilità poteva durare decenni, rendendo possibile un’ampia cooperazione economica e un certo grado di pacificazione. La dottrina sovietica, pur restando ideologicamente ostile al capitalismo, ammetteva dunque la necessità di una forma minima di “convivenza”. Questa impostazione, insieme pragmatica e paziente, avrebbe poi giustificato, nel periodo della distensione, ulteriori dilazioni nella prospettiva della vittoria finale del socialismo.

Nel 1985, Adam Ulam ricordava come la lunga storia di conflitti e di ostilità tra Est e Ovest avesse reso quella rivalità particolarmente amara, ma anche come negli anni Settanta fosse emersa una crescente consapevolezza dei pericoli di un confronto incontrollato. L’accordo sulla non proliferazione nucleare del 1968 ne costituiva la prova più evidente.

Già nel XIX secolo, il Concerto d’Europa rappresentò una forma intermedia tra rivalità e cooperazione. Le grandi potenze europee, e in particolare le monarchie dominanti, condivisero dopo le guerre napoleoniche un interesse comune nella stabilità e nella difesa dell’ordine conservatore. L’enorme distruzione provocata da quei conflitti — oltre quattro milioni di morti — aveva generato un imperativo di contenimento. Il Concerto diede vita a un sistema di consultazioni e di gestione delle crisi che trasformò parzialmente le regole della diplomazia europea, creando una sorta di embrionale comunità di sicurezza. Eppure, tali accomodamenti furono temporanei allorché le rivalità riaffiorarono, dapprima nelle contese coloniali, poi con la guerra di Crimea e infine con le devastanti guerre mondiali.

Revival della deterrenza

La versione più nota e moderna di una competizione stabilizzata tra grandi potenze fu la distensione durante la Guerra fredda, tra il 1968 e il 1979. Questo periodo, spesso frainteso o mitizzato, rappresentò in realtà un tentativo pragmatico di regolare una rivalità divenuta troppo costosa e pericolosa. La distensione nacque dal riconoscimento, condiviso a Washington, Mosca e in parte anche a Bonn con la Ostpolitik, che una competizione totalmente deregolata minacciava la sopravvivenza stessa delle potenze coinvolte.

I leader statunitensi e sovietici accettarono due elementi chiave di una competizione stabile: la definizione di un certo status quo, attraverso regimi di controllo degli armamenti, e la creazione di legami personali e istituzionali per la gestione delle crisi. Détente fu l’espressione di tale consapevolezza. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni critici, non si trattò di una manovra sovietica per ingannare gli Stati Uniti, bensì di un tentativo reciproco di mantenere la competizione entro limiti gestibili. Ciò richiese sia accordi formali sia un capitale di fiducia personale sufficiente ad affrontare le crisi inevitabili.

La distensione, come approccio politico, non fu esclusiva di quel decennio, ma divenne una sorta di esperimento nelle relazioni internazionali. In tutto questo periodo, la politica statunitense mantenne una distinzione essenziale tra il superamento della rivalità e la costruzione di un modus vivendi regolato, che consentisse di proseguire la competizione entro margini controllati. L’obiettivo della distensione non era eliminare la minaccia sovietica, ma gestirla in modo da ridurre i costi e prevenire crisi distruttive.

Non sorprende quindi che, se interpretata come un tentativo di porre fine alla Guerra fredda, la distensione appaia un fallimento; ma se la si considera come un tentativo di stabilizzare una competizione inevitabile, essa rappresentò un successo parziale. I suoi architetti l’avevano sempre intesa come una misura intermedia: fonte di equilibrio, non di riconciliazione. Gli Stati Uniti continuarono infatti a competere con l’URSS anche in quel periodo, mentre l’Unione Sovietica cercava di consolidare la propria posizione in Europa, quale superpotenza promotrice di pace e integrazione.

Tuttavia, il processo non poteva realmente avvantaggiare l’Unione Sovietica in modo significativo. La détente e gli accomodamenti non potevano salvare un sistema ormai in crisi, in parte perché l’accesso alla tecnologia occidentale “spesso falliva a causa dei problemi del sistema di pianificazione statale sovietico. Nel frattempo, l’apertura al mondo esterno minò le affermazioni ufficiali sovietiche sulla superiorità del loro sistema, permettendo a più cittadini di viaggiare e accedere a informazioni e intrattenimento occidentale. Le opportunità offerte dalla détente, esposero il popolo sovietico a modi di vita alternativi, erodendo il mito dell’eccezionalità sovietica. Per un governo che fondava la propria legittimità sulla protezione dei cittadini sovietici contro un mondo capitalista rapace, temperare la confrontazione ideologica riduceva l’effetto legittimante di uno scontro irrevocabile. In sintesi, il processo di détente accelerò grandemente il processo di degenerazione interna e di autodistruzione del progetto ‘socialista’ sovietico.

La détente fu un errore anche per un altro motivo, sostenendo che l’abbandono del concetto da parte di Reagan in favore di una dura contrapposizione fu ciò che infine frantumò il sistema sovietico e portò alla vittoria. Questa prospettiva implica che le grandi potenze, per ottenere il vero successo nelle rivalità, non dovrebbero cercare la coesistenza, bensì destabilizzare il rivale. Anche questa è una lettura semplificata della Guerra Fredda. Innanzitutto, l’approccio di Reagan combinava sempre pressione e offerta di una relazione trasformata, a condizione che l’URSS attenuasse alcuni dei suoi comportamenti più problematici. Reagan intraprese sicuramente molte azioni aggressive per competere con l’Unione Sovietica, ma, contemporaneamente, perseguì una lunga serie di passi finalizzati a stabilizzare la relazione.

Reagan puntava a trasformare la rivalità in qualcosa di più pacifico, basandosi sul cambiamento comportamentale sovietico, ma con una visione che poteva definirsi una détente potenziata. Offrì continuamente tale prospettiva a un leader sovietico dopo l’altro. Quando salì al potere Gorbaciov, Reagan mantenne la pressione ma superò i consiglieri più bellicosi e si mosse verso una strategia più articolata della semplice coesistenza.

Questa esperienza evidenzia anche l’importanza di mantenere impegno verso interessi e valori fondamentali, pur adottando misure di stabilizzazione. Durante tutto il periodo, da Nixon fino all’interazione di Reagan con Gorbaciov, gli Stati Uniti rimasero fermi su questioni ritenute vitali, confermarono impegni con gli alleati e, in specifiche crisi, affrontarono il rischio di conflitto. Anche durante le fasi di allentamento, confrontarono l’URSS nel 1973, fecero minacce di escalation in Vietnam, incrementarono significativamente la capacità militare e fronteggiarono le minacce sovietiche legate ai missili Euromissile. Come osserva

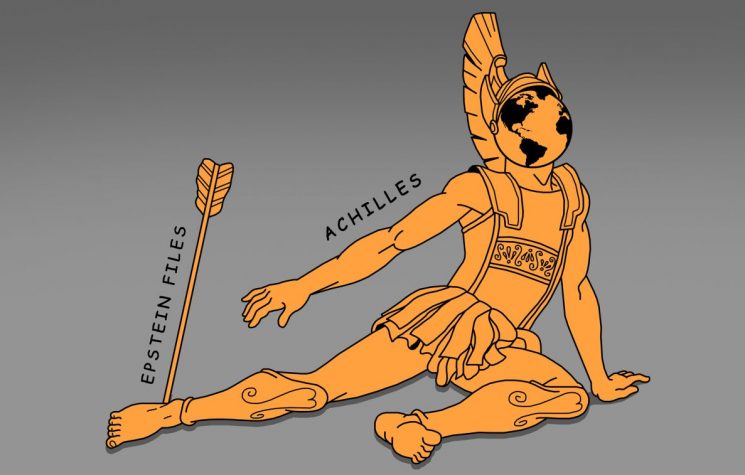

Questa esperienza offre lezioni rilevanti per la rivalità USA-Cina: suggerisce che stabilizzare anche una rivalità intensa è possibile se entrambe le parti percepiscono tale processo come importante o vitale per interessi più ampi. Indica inoltre che moderare una rivalità può servire gli interessi statunitensi se aiuta a prevenire crisi e conflitti e a consentire lo sviluppo di vantaggi strategici più profondi.

Stabilizzare una rivalità può rendere visibili le dinamiche sottostanti fondamentali, a vantaggio della parte con un modello più sostenibile, persuasivo e attrattivo. Qualsiasi scenario di rivalità stabilizzata dovrà prevedere finalità diverse. E tale rivalità non si concluderà con una vittoria sistemica completa degli Stati Uniti come nella Guerra Fredda: è più verosimile una competizione efficace a lungo termine, fino a quando gli USA esauriranno le batterie belliche e saranno costretti a fare i conti con gli ultimi gemiti dell’imperialismo decaduto.

Questo è il vero insegnamento della détente nella Guerra Fredda e, più in generale, di molte altre fasi di coesistenza tra grandi potenze: gli sforzi per attenuare le forme più pericolose di competizione sono fondamentali per perseguire sia obiettivi modesti sia ambiziosi in qualsiasi rivalità.