Lo scorso luglio è stato pubblicato, sotto il patrocinio del Consiglio per la Difesa e la Politica Estera della Federazione Russa, il saggio “L’idea-sogno vivente della Russia. Il codice dei russi nel XXI secolo”. Questo è parte di un’iniziativa lanciata dal politologo Sergej Karaganov per riscoprire e rinnovare l’ideologia russa. Qui verrà analizzato in dettaglio.

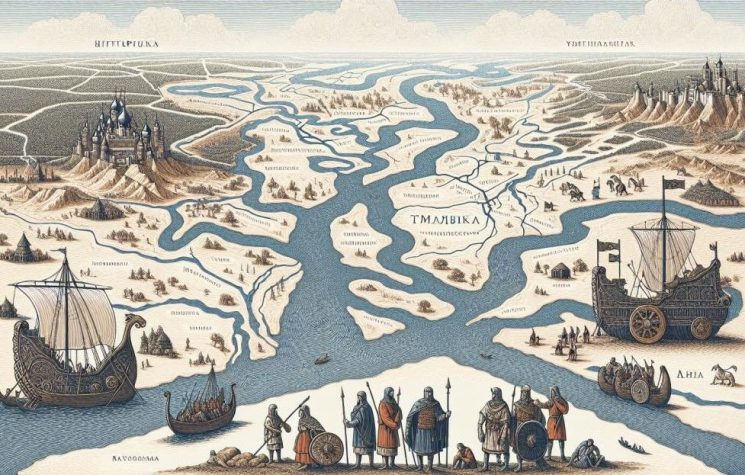

Quando si parla di Russia, di pensiero russo o di ideologia russa (che molti associano alla trinità ortodossia-autocrazia-narodnost elaborata dal ministro dell’istruzione di Nicola I Sergeij Uvarov negli anni ’30 del XIX secolo – col termine narodnost si intendeva nel senso più ampio possibile il carattere nazional-popolare della cultura russa ben raccontato nei romanzi di Tolstoj e Dostoevskij) non si può prescindere dal tenere a mente che nella storia russa la dimensione spaziale ha storicamente avuto una rilevanza eccezionale. L’essere russi, infatti, significa in primo luogo appartenere ad una precisa categoria spaziale. E lo stesso spazio si trasforma in dato identitario, culturale e politico di primaria importanza. In altri termini, il rapporto con lo spazio è costitutivo della collocazione dei russi nella storia. Così, la Russia, a differenza di altri contesti nazionali (ad esempio, i nazionalismi europei-occidentali a cavallo tra XIX e XX secolo), non ha conosciuto una mistica del “sangue” (esclusivamente razziale) ma piuttosto una mistica dello spazio e della terra. Uno spazio (vastissimo) che ha reso la Russia (sin dai primordi della Rus’ di Kiev) inevitabilmente esposta all’influsso asiatico. Questa natura parzialmente “asiatica” della Russia ha spesso spinto gli europei occidentali a guardare con disprezzo l’Impero russo, nonostante gli sforzi verso un tipo di omologazione occidentale portati avanti da Pietro il Grande in primo luogo (comunque interessato all’Occidente solo in modo da accrescere la potenza statale russa) e da Caterina II, in misura minore. Ancora sul finire dell’Ottocento, il britannico Lord Curzon definiva l’espansione russa in Asia centrale e nell’Estremo Oriente come “una conquista di orientali da parte di orientali” dalla quale l’Europa non avrebbe tratto alcun vantaggio, nonostante i tentativi di parte della élite russa di presentare la stessa come parte della missione civilizzatrice degli europei bianchi nei confronti di popoli arretrati.

Per lungo tempo, gli stessi russi hanno patito questa forma di discriminazione eurocentrica che li collocava nella periferia del continente (a prescindere alla partecipazione attiva e determinante alla storia europea). Nella sua celebre Prima lettera filosofica del 1836, ad esempio, Pëtr Jàkovlevič Čàadaev scriveva: “Il punto è che noi non abbiamo mai camminato con gli altri popoli; non apparteniamo a nessuna delle grandi famiglie del genere umano; non siamo né Occidente né Oriente e non abbiamo le tradizioni né dell’uno né dell’altro. Situati come al di fuori del tempo, l’educazione universale del genere umano non ci hai mai toccato”.

Lo scritto di Čàadaev ebbe una notevole risonanza nei circoli culturali russi dell’epoca. Molti lo considerano come la prima manifestazione dell’autocoscienza russa moderna. Di fatto, questo diede lo slancio per la costruzione di una completa ideologia russa che tenesse presente le particolari condizioni storiche e sociali della Russia e non aspirasse in alcun modo alla mera ed acritica imitazione dei modelli occidentali.

Ora, all’interno di questa “ideologia russa” può facilmente essere inserito tutto quell’insieme di tendenze ed orientamenti filosofici caratterizzati dalla volontà di indirizzare la Russia su un cammino autonomo, fondato sulle basi sociali e culturali del Paese. All’interno di questo contenitore ideologico si possono trovare sia forme di pensiero nazionale-conservatore (lo slavofilismo, ad esempio) che “progressista” o pseudo tale (il del tutto particolare populismo russo, oppure il socialismo, che include anche la particolare interpretazione stalinista del marxismo-leninismo). Anche l’eurasismo non è estraneo a questa dinamica. E questo merita un particolare approfondimento, perché la Nuova Idea russa che propone Sergej Karaganov attinge a pieni mani da esso, riproponendo una forma di eurasismo più vicina ai suoi autori classici, o alle tesi dell’antropologo Lev Gumilëv, e liberato dalle più recenti incrostazioni duginiane.

Il testo che meglio di tutti incarna lo spirito eurasista è sicuramente L’Europa e l’umanità del principe Nikolaj Trubeckoj (1890-1938), linguista di fama internazionale e figura tra le più influenti dell’emigrazione russa a cavallo tra le due guerre mondiali. In questo testo, il pensatore russo elaborò una pungente critica della decadente cultura europea e cercò di individuare i germi culturali che avevano portato alla profonda crisi della coscienza russa.

La critica principale è rivolta naturalmente all’egocentrismo della cultura europea ed alla sua presunzione di universalità. Un aspetto che trasforma Trubeckoj in una sorta di precursore del pensiero multipolare in quanto individua il carattere interscambiabile delle due principali correnti di pensiero della filosofia politica europea e occidentale che, ancora oggi, ne monopolizzano il dibattito: lo sciovinismo piccolo-nazionalista e quel cosmopolitismo che in realtà altro non è che un “supernazionalismo” volto all’occidentalizzazione globale. A questo stato di cose, Trubeckoj oppone l’idea che ogni cultura, seguendo un proprio cammino particolare, si fonda su ben determinati valori. Tuttavia, in questo percorso può essere spinta all’imitazione di modelli stranieri o per costrizione esterna determinata, ad esempio, da una sconfitta militare (il caso emblematico è quello dell’Europa continentale-occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale) o per una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di un modello esterno percepito come superiore. In questo secondo caso, si possono prendere ad esempio sia quei pensatori musulmani che di fronte all’incontro con la Modernità occidentale pensarono di modernizzare l’Islam come necessaria risposta alla superiorità tecnologica dei colonizzatori, sia la Russia che a partire dal XVII secolo cercò di copiare “in maniera indecorosa e superficiale l’Europa”, afferma proprio Trubeckoj.

I punti programmatici del movimento eurasista vennero definiti all’interno della raccolta Esodo verso Oriente (1921): a) opposizione più o meno netta al bolscevismo accompagnata dalla necessità di coglierne il significato preciso all’interno della storia russa e, più in generale, eurasiatica (cosa che portò alla scissione tra la corrente parigina, percepita come troppo vicina all’URSS, e quella oltranzista praghese); b) ritorno ai fondamenti dell’autentica cultura russa (un’idea assai simile alla successiva costruzione filosofica del pensiero heideggeriano per ciò che concerne l’Europa occidentale).

Dunque, il movimento si proponeva di costruire un’onnicomprensiva ed organica visione del mondo e dello spazio eurasiatico attraverso una costruzione teorica interdisciplinare garantita dai contributi al dibattito dei migliori esperti in diversi settori presenti tra i circoli dell’emigrazione russa, dalla storia alla geografia, fino alla linguistica.

Per ciò che concerne l’aspetto storico, la storia della Russia veniva inserita nella più complessa storia dell’Eurasia (continente autonomo rispetto alla penisola europea ed all’Asia meridionale che si estende dai Carpazi al Pacifico) che veniva interpretata come un susseguirsi continuo di tentativi di instaurare su questo “mondo di mezzo” un impero unitario (Savickij, uno dei principali esponenti della corrente, era infatti convinto che l’Eurasia avesse assai più diritto della Cina al titolo di “impero di mezzo” in quanto, parafrasando un precursore dell’eurasismo, l’etnologo Nikolaij Danilevskij, lo spazio russo rappresentava un “mondo intermedio” – srednij mir – tra due continenti). Dapprima, questo tentativo è stato portato avanti dalle popolazioni nomadi; successivamente, il popolo stanziale russo è riuscito ad occupare stabilmente questa immensa superficie continentale. La storia dell’Eurasia veniva dunque suddivisa in sette ere distinte; a) le migrazioni indoeuropee verso Occidente; b) le migrazioni delle popolazioni ugro-finniche; c) il tentativo di sintesi tra steppa e foresta (la Rus’ di Kiev, il cui ruolo storico veniva ridimensionato dagli eurasisti alla luce della sua incapacità di costruire una struttura politica centrale unitaria e forte); d) il confronto tra due tendenze che mirano ad una sorta di reciproca assimilazione/integrazione; e) la vittoria dei popoli nomadi; f) la vittoria della componente stanziale russa; g) l’unificazione finale del continente.

A questo proposito, è importante anche sottolineare il fatto che per l’eurasismo classico il mito (più o meno sotterraneo) di Mosca come Terza Roma investita di una missione universale aveva un’importanza piuttosto ridotta. L’unica translatio imperii che essi riconoscevano era infatti quella tra l’Orda d’Oro ed il Granducato di Mosca (tra Gengis Khan ed i suoi eredi e gli Zar di tutte le Russie). La stessa partecipazione della Russia alla storia ed alle guerre europee era da loro considerata in termini assolutamente negativi, come dispersione inutile di forze o come allontanamento dagli interessi reali del popolo russo.

La convinzione che lo spazio eurasiatico fosse una superficie autonoma rispetto sia all’Europa che all’Asia, portò il movimento anche a demitizzare la presunta unità culturale dei popoli slavi partendo, paradossalmente, proprio dalla sfera linguistica. Sulla base delle teorie di Trubeckoj sull’esistenza di aree linguistiche all’interno delle quali lingue di origine differente hanno un’evoluzione comune, Roman Jakobson (1896-1982) formulò una tesi che riconosceva l’affinità fonetica delle lingue eurasiatiche indipendentemente dalla loro collocazione. Così, l’area linguistica eurasiatica, “un immenso continente fondato sul principio monotonale e circondato da isole politonali”, si imponeva come un insieme comprendente il ramo russo delle lingue slave, lingue ugro-finniche e lingue turche.

Sul piano prettamente politico e geopolitico, l’Eurasia, uno schmittiano “grande spazio” continentale, doveva necessariamente risolvere i propri problemi di sviluppo rifiutando il pregiudizio eurocentrico e puntando all’interconnessione interna ed all’autarchia. Per gli eurasisti, infatti, la corsa verso i “mari caldi” (sostenuta con forza dal padre della geopolitica russa Andrej Snesarev, 1865-1937, fautore della necessità di uno sbocco russo sull’Oceano Indiano) rientrava nel novero di quelle iniziative geopolitiche che non corrispondevano affatto con gli interessi dell’Impero russo. Savickij, ad esempio, in un’ottica vicina a quella di altri geopolitici europei più o meno contemporanei (Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellen e Karl Haushofer) delineava la Russia come un’entità storica, geografica e culturale incentrata sugli spazi continentali e quindi inevitabilmente in contrasto con le prospettive oceaniche delle potenze occidentali. La Rivoluzione, inoltre, veniva considerata come un evento di passaggio, sebbene inserito nel processo di negazione dell’influenza occidentale da parte del popolo russo. L’eurasismo, in questo senso, era una corrente di pensiero postrivoluzionaria e non controrivoluzionaria; il suo obiettivo era quello di superare il bolscevismo e non di restaurare lo zarismo. La lotta dei Bianchi, aiutati da forze straniere, non era condivisa da un movimento che si poneva come obiettivo la ricostruzione dopo la “positiva” distruzione rivoluzionaria operata dal marxismo “orientalizzato” dei bolscevichi. A questo proposito, sempre Savickij sosteneva che la Rivoluzione bolscevica fosse “europea come ideologia ma antieuropea di fatto”, tanto che lo storico americano Alfred J. Rieber è arrivato a parlare dello stalinismo come di una versione marxista (non riconosciuta) di eurasismo (da non tralasciare il fatto che lo stesso stalinismo si è nutrito a piene mani da un’altra corrente di pensiero nata a cavallo tra le due guerre mondiali, sebbene ampiamente ostracizzata: il nazional-bolscevismo di Nikolaj Ustrjalov, Aleksandr L’vov e Aleksej Tolstoj).

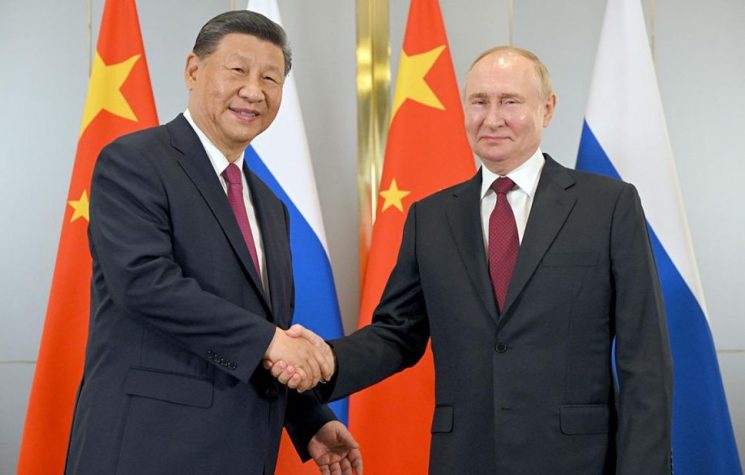

Al movimento eurasista, in conclusione, come già sostenuto in riferimento al solo Trubeckoj, spetta il titolo di precursore teorico del multipolarismo. Dal loro punto di vista, infatti, la catastrofe postbellica, determinando la fine degli Stati europei e lo sviluppo di grandi potenze dal carattere continentale, aveva favorito il superamento dei ristretti concetti di Nazione e classe (o quello più generale di umanità) sostituendoli progressivamente con le idee organiche ed integrate di osobye miry (mondi particolari) e sovokupnost narodov (insieme di popoli). Non a caso, Trubeckoj si augurava una rinascita della Russia, né comunista né capitalista, ma comunque realizzata per mezzo di un approccio ideocratico in cui un sistema economico misto veniva disciplinato da uno Stato attivo e presente. Ciò che, con palesi contraddizioni, evidenti limiti e tanta difficoltà, sta cercando di portare attualmente a compimento Vladimir Putin. Difficoltà derivate soprattutto dalla presenza di una parte di élite politico-economica russa, liberale e filo-occidentale (indicata da Sergej Karaganov come un vero ostacolo interno), che ancora oggi farebbe carte false per ricucire con l’Europa e gli Stati Uniti e vedere i propri fondi e investimenti in questa parte di mondo scongelati.

Questo, ovviamente, ci riporta proprio al saggio di Karaganov ed all’idea di riscoprire/rinnovare l’ideologia russa. In primo luogo, il politologo afferma senza mezzi termini che ogni grande Stato ha bisogno di una propria ideologia. E la Russia, in qualità di Stato-civiltà (anzi di civiltà con più civiltà al suo interno – ortodossa, ebraica, musulmana, buddista – concetto ripreso dal già citato Gumilëv che parlava di superethnos con diversi subethnoi al suo interno che si sviluppano ma rimangono uniti in un singolo spirito), ha bisogno di una ideologia che la guidi verso il futuro. Senza di essa, il Paese è destinato al declino. Tale ideologia deve essere riscoperta perché il crollo dell’URSS ha portato ad una grave crisi esistenziale tra i popoli della Russia che, di fronte ad una grande sfida senza precedenti, devono ritrovare il loro posto nel mondo. La stessa Russia, in questo senso, dovrebbe smettere di agire in termini postideologici sul piano geopolitico ed accettare la sfida posta dall’Occidente. Il riferimento, naturalmente, è al conflitto in Ucraina. Qui, secondo Karaganov, la Russia dovrebbe superare le fisime dell’Operazione Militare Speciale ed accettare il fatto che si tratta a tutti gli effetti di una guerra su vasta scala dell’Occidente per distruggerla. Una guerra che la Russia non può vincere se non accetta il fatto che deve investire tutto per il fronte e per la vittoria, visto che si tratta di una “nuova guerra patriottica” (la quarta), alla pari di quelle del 1812 (contro Napoleone), del 1917 (fallita a causa del tradimento interno) e del 1941 (quando Stalin, abbandonando momentaneamente l’ideologia comunista e ritrovando lo spirito di Nevskij e Kutuzov, comprese che in gioco vi era la sopravvivenza stessa della Russia). A dimostrazione del ruolo che può giocare l’ideologia nella formazione di una identità statale, basti pensare che l’Ucraina (sebbene in modo eterodiretto) se ne è costruita una in meno di trent’anni fondata essenzialmente sull’odio verso Mosca. Un qualcosa che li ha portati ad un insensato sacrificio per la difesa di interessi altrui (sebbene il regime di Kiev stia iniziando a scricchiolare dall’interno, tra palese corruzione e rovina dell’esercito tra diserzioni e coscrizioni forzate).

In altri termini, la Russia, riprendendo il pensiero eurasista, dovrebbe essere capace di sviluppare un’idea, o un sogno russo (il termine “ideologia di Stato”, secondo Karaganov, corre il rischio di ricordare ai russi i tempi bui del bolscevismo), che si opponga alla civiltà dell’Occidente. Una “civiltà” che minaccia l’essenza stessa dell’essere umano, riducendo al minimo la sua capacità di pensiero ed imponendo il culto del consumo senza fine e della licenziosità esasperata. Si tratta di una moralità postumana che si nutre sul vuoto abissale, sull’assenza di valori e sull’assunzione di disvalori a modello di riferimento. Ancora, alla pari di Trubeckoj, Karaganov, riconosce come il liberal-globalismo occidentale non sia altro che una forma velata di neocolonialismo che vede in un governo mondiale dove gli Stati vengono superati dalle corporazioni multinazionali il destino terminale del globo.

A fondamento del pensiero di Karaganov si trova dunque l’idea che le grandi Nazioni non si costruiscono senza grandi idee. E quando queste perdono tali idee sono destinate al declino ed alla loro fine. L’esempio più emblematico, in questo senso, Karaganov lo ritrova nella Francia: una grande potenza morta che si comporta come uno “zombie geopolitico” avvolta in un vuoto ideologico colmato con la decadenza. Ma un discorso simile [aggiunge chi scrive] si potrebbe fare anche per altri Paesi europei come Regno Unito, Germania e Italia.

L’assenza di una idea, inoltre, prosegue Karaganov, comporta anche l’assenza di sovranità (ancora una volta, gli esempi più evidenti sono la Russia negli anni ’90, periodo le cui “ferite si stanno cicatrizzando solo oggi” e paragonato al “periodo dei torbidi” del XVII secolo, oppure l’Italia odierna, nuovamente). A questo proposito, il politologo russo introduce l’idea che la democrazia liberal-capitalista occidentale non possa in alcun modo gestire una società complessa come quella russa. Questa [la democrazia], inoltre, è il meccanismo/modello di governo più efficiente per consentire la penetrazione di élite transnazionali nei gangli politico-economici di uno Stato. La democrazia viene imposta ai sottoposti (si scusi il gioco si parole). Gli Stati Uniti (difficilmente considerabili una “democrazia”, visto che vennero fondati da una élite oligarchica che aveva in mente l’instaurazione di una “repubblica aristocratica”) usano la democrazia sugli (e contro) gli altri, sfruttando il fatto di essere un’“isola-Stato” circondata da Stati deboli ed “alleati” che dipendono dalla loro benevolenza. In tal senso, è anche utile ricordare che, a differenza di quanto sostenuto su molti mezzi di informazione occidentali, Karaganov non odia l’Europa, odia ciò che essa è divenuta per imposizione esterna e per la collaborazione delle sue élite filo-atlantiste alla sua stessa distruzione.

Nonostante ciò, anche gli Stati Uniti si stanno lentamente ritirando dal loro ruolo di “impero globale”: un processo inesorabile, che continuerà sotto qualsiasi amministrazione, e che non potrà essere arrestato a meno che non distruggano la Russia e contengano l’espansione cinese. Per questo motivo, una vittoria parziale in Ucraina non serve; mentre un conflitto lungo potrebbe generare una crisi interna simile a quella del 1917. Ciò che serve è una sconfitta totale della NATO. Un qualcosa che potrebbe spingere gli USA a ritirarsi nel loro emisfero e risvegliare l’Europa dal suo decadente torpore impregnato di cultura postumana.

Ma cosa prevede questo “sogno russo”? Qui, Karaganov pensa in primo luogo a quello che dovrebbe essere il sistema politico a fondamento della Nuova Russia. Afferma che questo dovrebbe essere “democratico” alla base (a livello locale e regionale, ovvero dove la democrazia funziona) ma autoritario nei suoi vertici politici sui quali deve ergersi un leader forte e carismatico. La struttura da lui pensata è quello di un vero e proprio “impero” in cui l’autocrazia è massimamente effettiva. Perché la struttura imperiale tradizionale è il solo modo di sopravvivenza della Russia. Una struttura politica che deve essere assistita da una sovrastruttura ideologica fondata su un nuovo codice comportamentale russo radicato nella storia e nella cultura ma che, al contempo, guardi verso il futuro, anche e soprattutto per superare l’inverno demografico della Federazione.

A questo proposito, inoltre, si domanda chi possa essere considerato realmente “russo”. É russo, secondo il teorico della “distruzione creatrice” come metodo di disarticolazione della NATO, colui che, a prescindere dall’etnia e dalla religione, si riconosce nella storia della Russia (nella sua unità nella molteplicità), nella sua cultura, nella sua lingua, ed è pronto a sacrificarsi per la Madrepatria (in questo senso, il leader ceceno Ahmat Kadyrov (padre di Ramzan), per Karaganov, è molto più russo dei “russi etnici” che hanno depredato il Paese negli anni ’90, di alcuni bolscevichi del 1917, della élite burocratica comunista degli anni ’80, o di chi ancora oggi opera contro l’interesse nazionale della Federazione).

Obiettivo di questa nuova/antica idea guida deve essere quello di educare il popolo intellettualmente, fisicamente, ma soprattutto spiritualmente e moralmente. Deve insegnare come servire la comunità, la famiglia, la Patria e Dio (l’idea è quella di uno sviluppo umano attraverso il servizio alla Patria). Perché non vi è Russia senza la fede in Dio (in tutte le sue forme, sebbene anche Karaganov riconosca un certo primato dell’Ortodossia) del suo popolo. Questo conduce anche a ciò che dovrebbe essere il sistema economico della Russia. Karaganov pensa, in questo caso, sempre sulla scia dell’eurasismo classico, ad una sorta di collettivismo che sotto certi aspetti ricorda il modello cinese, con una economia di mercato in cui il capitale è sottoposto alla politica e non viceversa, ed in cui l’ostentazione della ricchezza viene considerato come un atteggiamento antipatriottico.

Il piano geopolitico è altrettanto interessante, visto che si possono indicare alcune idee-concetti di riferimento. Il primo è quello di un rafforzamento multidimensionale dello Stato (militare, culturale, economico e spirituale). L’idea guida della Russia non può avere alcun significato senza tale rafforzamento. La Russia, infatti, deve ergersi a “polo geopolitico” capace di espansione sul piano sia verticale che orizzontale per sostenere una sforzo globale verso la giustizia nelle relazioni internazionali ed il multipolarismo. Perché la Russia ha una missione civilizzatrice, sebbene Karaganov le neghi un afflato messianico che si autoattribuiscono altre Nazioni (Stati Uniti, Israele) e che alcuni pensatori russi volevano per il gigante eurasiatico.

Altro concetto fondamentale è quello dell’“espansione della sicurezza”, che riprende l’idea di Caterina II secondo cui la Russia può difendere i suoi confini solo espandendoli. Karaganov, infatti, vede nei russi un popolo di guerrieri per il semplice fatto che sono stati sempre costretti alla guerra e ad aggressioni senza fine. Un popolo che si è lanciato in operazioni offensive solo per espandere la propria sicurezza. Una sicurezza che, a sua volta, sarebbe impossibile senza quegli immensi spazi siberiani che garantiscono risorse naturali infinite (non solo minerarie, ma anche idriche o di legnami) ed una profondità strategica che nessun altra Nazione al mondo possiede. La potenza stessa della Russia dipende dalla Siberia; è un patrimonio da difendere ad ogni costo. E, per questo motivo, Karaganov propone l’idea di “siberizzazione della Russia”, perché nella conquista passata della Siberia, l’uomo russo ha scoperto la sua forza. Una forza derivata dalla connessione con la natura e l’amore per la natura. Amare la natura significa amare la Madrepatria, e l’unione tra l’uomo e la natura indica le direttrici geopolitiche lungo le quali muoversi. Non a caso, non sono pochi quelli che in Russia hanno suggerito il trasferimento della capitale da Mosca a Vladivostock per avere il centro politico della Nazione vicina ai centri emergenti del potere globale.