Il grande partenariato eurasiatico rappresenta infatti l’unica carta a disposizione di Mosca e Pechino per conciliare i propri progetti infrastrutturali nella regione

Mentre l’Amministrazione Trump gioca la carta di convincimento degli “swing states” allettandoli con nuovi accordi energetici come quello proposto alla Turchia per l’acquisto del suo GNL – diventato evidentemente meno appetibile dopo il raddoppio della connessione energetica russo-cinese – e nei settori della tecnologia nucleare civile e dell’aviazione, o al Kazakistan e all’Uzbekistan, 12 miliardi di dollari nei settori aereo, ferroviario e delle materie prime, la Russia punta su una strategia complessiva e sta promuovendo il concetto di “Altaj come Patria dei Turchi” e il progetto “Grande Altaj” quali contrappesi all’Organizzazione degli Stati Turchi (OTS). Attraverso conferenze, spedizioni e iniziative sostenute dallo Stato, Mosca si sta posizionando non come un attore marginale nel mondo turco, ma come il suo centro storico e culturale, in particolare dopo la necessaria mediazione raggiunta con Istanbul in Siria dopo la caduta di Assad.

Secondo vari documenti pubblicati, la Russia sta iniziando a vedere l’OTS come una sfida alla sua presenza in Asia centrale e la narrativa dell’Altaj inquadra la regione Sajan-Altaj come la culla delle lingue, degli Stati e della cultura turchi nei secoli VI-VII. Storici e funzionari russi sottolineano come l’Altaj sia il luogo di origine sacro per i popoli turchi e rappresenti uno spazio di coesistenza tra comunità slave e turche in nome della comune origine eurasiatica.

Questa visione di translatio imperii consente a Mosca di presentarsi quale “custode” del patrimonio turco, così come la Turchia ha fatto viceversa con la gestione di Santa Sofia a Istanbul.

Conferenze come il Forum Internazionale Altaico di Barnaul, la pubblicazione della Cronaca della Civiltà Turca e programmi per i giovani in turcologia conferiscono alla narrazione un certo peso accademico. Tale approccio evidenzia il ruolo della Russia come centro di civiltà piuttosto che come periferia.

Mosca promuove il progetto “Grande Altaj” come un’iniziativa transfrontaliera che collega Russia, Kazakistan, Mongolia e Cina. Gli obiettivi dichiarati del progetto in materia di ecologia, scambio scientifico e rinascita culturale si allineano con obiettivi politici più ampi: rafforzare il patrimonio turco all’interno di un’identità eurasiatica; espandere il soft power russo attraverso progetti transfrontalieri; dimostrare la capacità di stabilire piattaforme di interconnessione alternative.

Nel luglio 2025, il Primo Ministro Mikhail Mishustin ha ospitato leader provenienti da Kazakistan, Armenia, Bielorussia e altri Paesi a Manzherok, nella Repubblica dell’Altai. Pur essendo formalmente presentato come un forum ambientale, l’evento è servito anche come piattaforma per discutere di integrazione e commercio, rivelandone la natura geopolitica sotto copertura culturale.

Gli Stati dell’Asia centrale stanno cercando di bilanciare attentamente i due quadri.

Il Kazakistan ha riconosciuto l’Altaj come “culla sacra della civiltà turca”, impegnandosi attivamente in progetti dell’Organizzazione degli Stati Turchi (OTS) quali il libro di storia turco comune e l’alfabeto unificato. Uzbekistan e Kirghizistan partecipano a festival e spedizioni sull’Altaj, ottenendo legittimità culturale senza impegni politici più profondi.

Nel frattempo, le iniziative dell’OTS continuano a progredire. Il libro di storia, coordinato dall’Accademia Turca, è in fase di scrittura e l’alfabeto unificato, approvato nel 2024, viene gradualmente introdotto. La Russia guarda ad entrambi con sospetto, temendo che il nazionalismo turcofono possa essere veicolato contro l’integrazione eurasiatica.

Piuttosto che affrontare direttamente l’OTS, la Russia sta inserendo l’Altaj in strategie eurasiatiche più ampie, inclusi i programmi culturali dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai (OCS) e il dialogo con l’Unione Economica Eurasiatica (UEE). La competizione riguarda però meno l’interpretazione storica e più la definizione di future costellazioni di influenza.

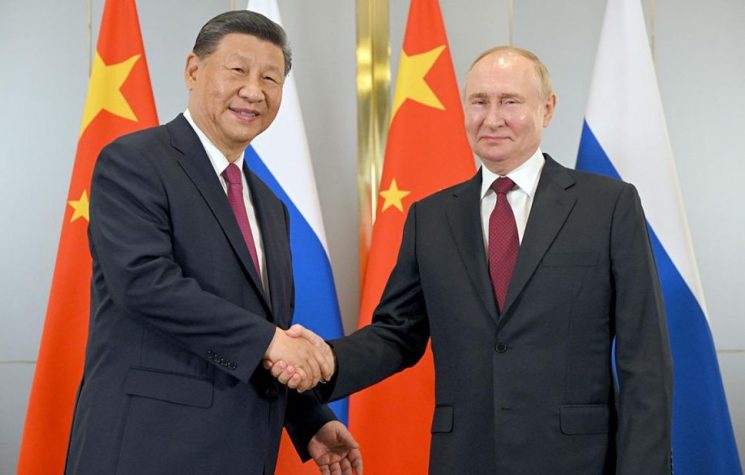

La stabilità dell’Asia centrale è divenuta ormai parte essenziale della stessa stabilità della Repubblica Popolare Cinese. Il Trattato sull’eterno buon vicinato, l’amicizia e la cooperazione, firmato ad Astana il 17 giugno 2025, impegna sei parti al non allineamento l’una contro l’altra, alla moderazione reciproca, alle consultazioni e all’espansione della cooperazione in materia di sicurezza ed economia, integra i principi di sovranità e integrità territoriale, consentendo nel contempo legami operativi più profondi.

I recenti vertici di Xi’an e Astana hanno creato 13 piattaforme di cooperazione e attivato un Segretariato per coordinarne l’attuazione. Nel luglio 2025, la Cina e i partner dell’Asia centrale hanno inaugurato centri di cooperazione nello Xinjiang per la riduzione della povertà, lo scambio di istruzione e la prevenzione della desertificazione. Il loro compito è pratico: posti di lavoro rurali, formazione professionale, trasferimento di tecnologie e gestione ambientale che riducono le radici dell’insicurezza.

I gateway economici terrestri attraverso il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan acquisiscono oggi un peso strategico. L’Asia centrale offre a Pechino diversificazione delle rotte, tamponi fisici dagli shock marittimi e accesso ai mercati adiacenti. La Cina ha approvato il terzo collegamento ferroviario Cina-Kazakistan, ha avanzato la linea Cina-Kirghizistan-Uzbekistan dopo decenni di negoziati e ha migliorato le strade con il Tagikistan. I servizi container si sono ampliati e il corridoio transcaspico ha migliorato la capacità e il coordinamento. Pechino abbina la logistica al coordinamento della sicurezza: gestione delle frontiere, condivisione dei dati e formazione congiunta, spesso sotto l’egida dell’OCS.

Il grande partenariato eurasiatico rappresenta infatti l’unica carta a disposizione di Mosca e Pechino per conciliare i propri progetti infrastrutturali nella regione, fornire all’Asia centrale la connettività necessaria al proprio decollo economico ed impedire agli Stati Uniti di trasformarla in un cuneo di destabilizzazione dell’intera Eurasia.

La strategia del Presidente Vladimir Putin di centralizzare il potere nella Federazione Russa ha implicazioni particolari per le regioni di confine russe, che hanno perseguito un dialogo con gli Stati confinanti. Il Territorio dell’Altaj e la Repubblica dell’Altaj – due regioni di confine russe nella Siberia sud-occidentale – partecipano quindi a un’iniziativa di regionalismo con le regioni contigue di Cina, Kazakistan e Mongolia. Questa alleanza regionale multilaterale tra amministrazioni subnazionali mira a coordinare le politiche di sviluppo economico nella subregione dei Monti Altaj. Le sue prospettive dipendono in larga misura dal sostegno politico ed economico delle autorità federali russe ma anche dal consenso cinese e dall’elaborazione di un soft power eurasiatico quanto mai necessario alla luce delle attuali sfide geostrategiche.