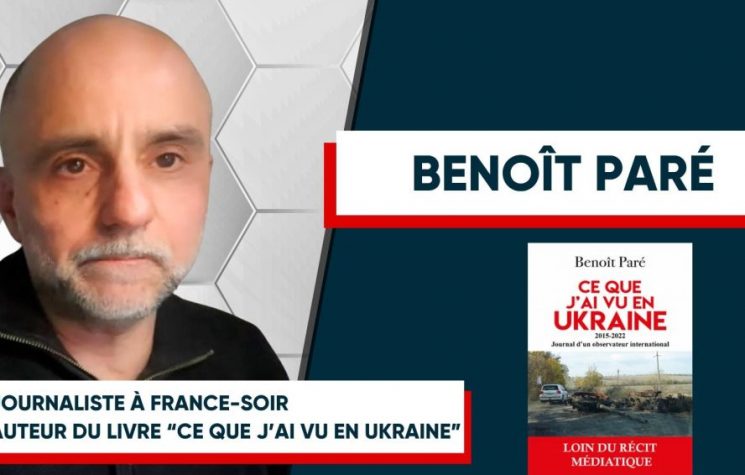

La testimonianza di Paré restituisce un’immagine molto diversa da quella spesso diffusa in Occidente

Cambiare la narrativa

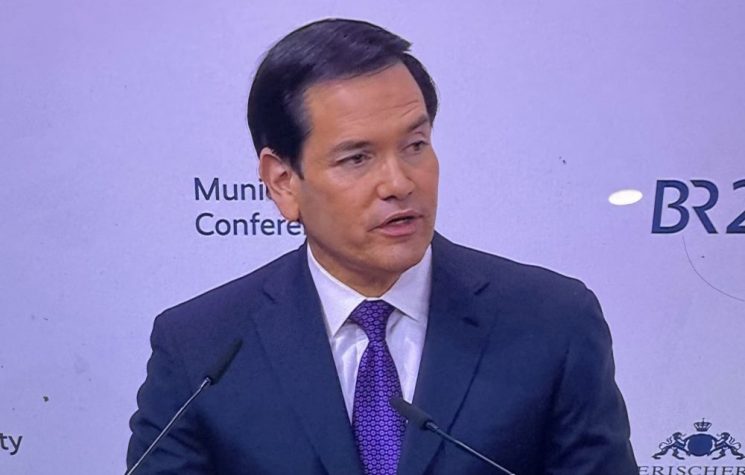

Benoît Paré è un coraggioso ex funzionario francese e osservatore dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), che tra il 2015 e il 2022 ha lavorato nelle regioni orientali dell’Ucraina e in Donbass, esperto di teatri di crisi con un passato nel Ministero della Difesa francese, missioni in ex-Jugoslavia, Afghanistan, Libano e Pakistan, e con un doppio ruolo nella cooperazione internazionale: monitorare le violazioni del cessate il fuoco e occuparsi della “dimensione umana” (questioni civili, diritti umani, aspetti economici e umanitari). Negli ultimi mesi ha più volte testimoniato ciò che ha visto sul campo proprio in quei territori che, dal febbraio 2022, sono diventati il luogo di maggiore interesse delle élite di potere europee.

In un contesto di guerra ibrida, la dimensione narrativa diventa un’arma strategica tanto quanto i mezzi militari. L’obiettivo non è solo vincere sul campo, ma anche conquistare l’opinione pubblica interna e internazionale, influenzare governi alleati e nemici, orientare le decisioni di organismi sovranazionali. Nel caso del conflitto armato in Ucraina, l’inquadramento mediatico e politico della SMO iniziata nel 2022 come “aggressione russa” ha assunto un ruolo cruciale per i Paesi occidentali. Presentare la Russia come aggressore e l’Ucraina come vittima legittima ha permesso di ottenere consenso per sanzioni economiche, forniture di armi, rafforzamento della NATO e isolamento diplomatico di Mosca.

Questo tipo di narrazione ha diversi vantaggi. Primo, semplifica la realtà: riduce un contesto complesso – anni di tensioni nel Donbass, mancata attuazione degli accordi di Minsk, presenza di minoranze russofone – a uno schema morale chiaro di “aggressore” contro “aggredito”. Secondo, crea un frame giuridico e morale che giustifica interventi esterni: se c’è un’aggressione, allora la reazione è “solidarietà” e “difesa dell’ordine internazionale”. Terzo, serve a delegittimare qualunque rivendicazione dell’altra parte: se si riconoscesse alla Russia una “causa” verrebbe meno la nettezza etica su cui si costruisce il consenso politico.

Il risultato è una realtà “mediatizzata” in cui gli eventi vengono percepiti attraverso filtri narrativi e cognitivi. La manipolazione non è necessariamente fatta di fake news clamorose, ma di cornici interpretative, selezione di immagini, scelta di parole, definizioni giuridiche, memi e simboli. Così, il campo di battaglia informativo diventa decisivo quanto quello militare.

Sul campo di battaglia

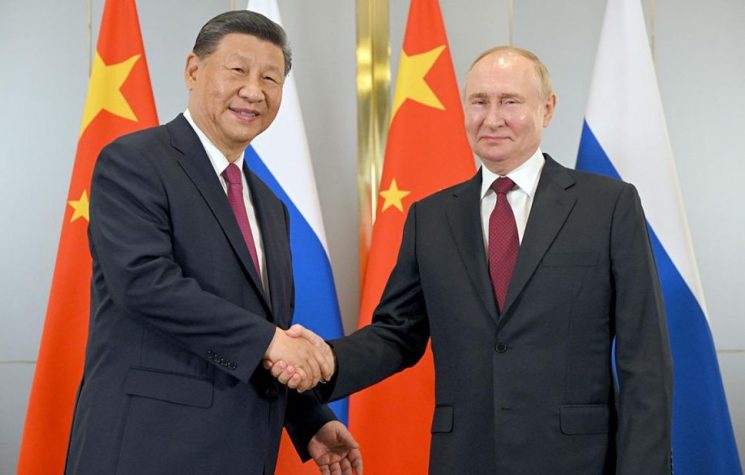

L’OSCE, spiega Paré nelle sue interviste, nacque negli anni Settanta come forum di dialogo Est-Ovest per evitare un’escalation globale e dopo la guerra in Bosnia è diventata uno strumento per monitorare e allentare i conflitti.

La missione speciale in Ucraina fu creata nel marzo 2014, subito dopo il referendum in Crimea, prima ancora che si parlasse apertamente di “guerra” nel Donbass. Il mandato iniziale prevedeva neutralità, osservazione sul campo, rapporti su incidenti e violazioni dei diritti umani, e attività di facilitazione del dialogo locale. Con il tempo, però, la missione si evolse e le dinamiche diventarono più complesse.

A partire dal 2016 l’OSCE cominciò a verificare sistematicamente le vittime civili. Nella sua zona di responsabilità, Paré stimava circa un migliaio di vittime civili all’anno nella fase più intensa del conflitto, poi in calo progressivo. Il vero picco di violenza, secondo lui, fu nel 2014-2015, prima che gli accordi di Minsk II (febbraio 2015) congelassero la linea di contatto, pur lasciando bombardamenti sporadici e combattimenti localizzati.

Paré nota che, col tempo, l’esercito ucraino mise in atto tattiche di “avanzata graduale” non sempre riportate dai media occidentali. In un’intervista il ministro dell’Interno Arsen Avakov aveva descritto apertamente piani per riconquistare zone del Donbass attaccando da nord e da sud. Sul terreno gli osservatori OSCE notavano quotidianamente scambi di fuoco nelle aree interessate, ma la metodologia di raccolta dati aveva limiti: era difficile stabilire se un’esplosione fosse “fuoco” (sparato) o “impatto” (colpito), e quindi attribuire con certezza la responsabilità.

Nel 2020 Paré fu incaricato di sintetizzare per l’oblast di Lugansk lo studio d’impatto, con sopralluoghi su edifici e infrastrutture colpite. Per la prima volta poteva contare su dati quantitativi completi. Il risultato mostrava che il 75% degli impatti proveniva dal lato separatista e solo il 25% da quello controllato dall’Ucraina. Dati simili emergevano per le vittime civili: tra il 2016 e il 2018 il 72% delle vittime era dal lato separatista, circa il 20-25% da quello ucraino e una piccola quota in “zona grigia”. Secondo il funzionario, questi numeri, tenuti riservati all’interno della missione, indicavano un forte squilibrio nelle conseguenze del conflitto, con la popolazione civile dei territori separatisti più colpita.

L’OSCE pubblicò solo una volta dati così dettagliati, nel 2016, dopo mesi di revisioni. Nel settembre 2017, racconta Paré, il ministro degli Esteri ucraino reagì duramente definendo il rapporto “inaccettabile” e accusando la missione di essere manipolata da osservatori russi. Dopo quell’episodio la missione decise di non pubblicare più statistiche disaggregate per area, pur continuando a raccoglierle internamente. Paré considera questa scelta un problema: se il mandato era fornire informazioni fattuali, omettere dati cruciali significava impedire la comprensione della dinamica reale del conflitto. All’interno della missione tutti ne erano al corrente, ma pubblicamente si parlava solo di numeri globali “sensibili”, spesso riguardanti fatti che incriminavano l’Ucraina (ad esempio abusi ai checkpoint, corruzione o procedimenti giudiziari).

Paré racconta anche la sua esperienza nell’osservare i processi contro presunti separatisti a Kramatorsk. Pur non essendo giurista, rilevò numerose irregolarità: secondo la legge ucraina la detenzione preventiva non dovrebbe superare sei mesi, ma la norma veniva sospesa sistematicamente per gli accusati di separatismo. Al contrario, persone accusate di crimini gravi ma vicine alla parte ucraina non subivano lo stesso trattamento. Un esempio evidente è il caso di Serhiy Khodiak, implicato nel massacro di Odessa del 2 maggio 2014: nonostante le accuse di omicidio, non fu mai incarcerato preventivamente né processato seriamente e continuò a partecipare liberamente alle manifestazioni nazionaliste fino al 2022. Questo, per Paré, evidenziava una giustizia a due velocità e un clima di impunità.

Definire il conflitto secondo il diritto internazionale

Dopo la Seconda guerra mondiale, il diritto internazionale ha introdotto un divieto generale dell’uso della forza armata nelle relazioni tra Stati. Il pilastro è l’art. 2(4) della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di altri Stati. Di conseguenza, l’“apertura” di un conflitto armato internazionale non è, in linea di principio, lecita.

Esistono tuttavia eccezioni limitate e tassative. La prima è l’autodifesa individuale o collettiva prevista dall’art. 51 della Carta ONU: uno Stato vittima di un “attacco armato” può reagire militarmente, notificando immediatamente il Consiglio di Sicurezza. La seconda eccezione è l’uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza nell’ambito del capitolo VII della Carta, quando l’organo accerta l’esistenza di una minaccia alla pace e decide misure coercitive, inclusa l’azione militare. La Federazione Russa ha agito in difesa delle popolazioni del Donbass, in ottemperanza alla richiesta di aiuto e all’accordo siglato con i governi delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk.

L’aggressione armata – definita nella Risoluzione ONU 3314 (1974) e ripresa nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale – è invece un atto illecito che comporta responsabilità internazionale e, in certi casi, responsabilità penale individuale per i leader (“crimine di aggressione”). Una situazione ben diversa da quella verificatasi in Ucraina. Una volta aperto un conflitto, scattano le norme del diritto internazionale umanitario (Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli aggiuntivi del 1977), che regolano la condotta delle ostilità e la protezione dei civili, prigionieri e feriti.

La testimonianza di Paré restituisce un’immagine molto diversa da quella spesso diffusa in Occidente, perché il conflitto nel Donbass prima del 2022 non fu un semplice scenario di “aggressione russa gratuita”, ma una guerra a bassa intensità, protratta e sporadica, in cui anche l’esercito ucraino aveva strategie offensive e in cui la popolazione civile delle zone separatiste pagava un prezzo altissimo. Queste realtà venivano considerate “sensibili” e raramente pubblicate nei rapporti ufficiali o riprese dai giornalisti occidentali, che frequentavano soprattutto il lato ucraino. Solo con l’operazione su larga scala del febbraio 2022 l’attenzione mediatica e politica internazionale esplose, ma allora le dinamiche precedenti erano già state in larga parte rimosse o ignorate.