Il cosiddetto “gradualismo strategico” consente così alla Cina di far avanzare i propri interessi fondamentali senza intraprendere un’azione unica e decisiva che potrebbe provocare un conflitto diretto

Un profilo strategico col cuore politico

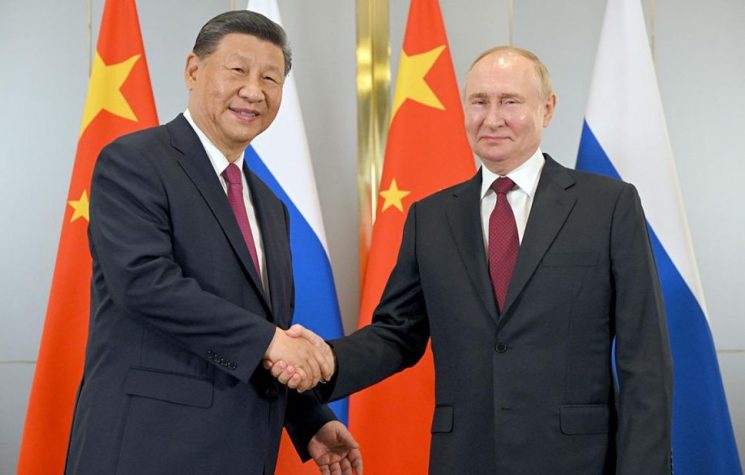

Nel frenetico sviluppo del “modo di fare guerra”, ci sono alcuni Paesi che stanno procedendo speditamente verso una ridefinizione di tutti i domini, almeno per come li abbiamo fino ad oggi considerati. Fra questi, la Cina occupa un ruolo di rilievo, perché rappresenta per l’Occidente collettivo il più grande avversario economico e tecnologico.

La Cina ha adottato una strategia a più livelli nel cosiddetto spazio grigio, ricorrendo a pratiche che includono aggressioni marittime legate alle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, operazioni informatiche, forme di coercizione economica e campagne di propaganda online finalizzate a orientare l’opinione pubblica. La letteratura specializzata mette in luce come Pechino sfrutti l’ambiguità e impieghi tattiche non convenzionali, complicando così le risposte di Stati Uniti e alleati. Cerchiamo quindi di dare uno sguardo sugli obiettivi cinesi nello spazio grigio, la sua strategia e i suoi strumenti, fino a giungere a un modello logico costruito per sintetizzare tali elementi.

Per comprendere le finalità della Repubblica Popolare nelle operazioni di gray zone, occorre innanzitutto considerare come il Partito Comunista Cinese (PCC) interpreti questo concetto quale struttura politica ed ideologica che fa da motore di ogni azione. Pur impiegando azioni in tempo di pace al di sotto della soglia bellica come parte integrante della politica nazionale, Pechino non definisce sé stessa un attore di gray zone. La leadership cinese riconosce invece tale categoria come una pratica storicamente utilizzata dalle grandi potenze – Stati Uniti, Russia e Unione Sovietica – anche nei confronti della stessa Cina.

Il PCC preferisce evitare la terminologia occidentale, parlando piuttosto di “operazioni militari diverse dalla guerra” (MOOTW). Sebbene vi sia sovrapposizione con la definizione americana di attività nella gray zone, Pechino non considera tali azioni atti ostili, ma strumenti strategici funzionali alla propria agenda politica. La differente concezione di pace e conflitto tra Occidente ed Esercito Popolare di Liberazione (EPL) spiega questa scelta: per il pensiero strategico cinese, infatti, “pace” non equivale ad assenza di scontro o violenza.

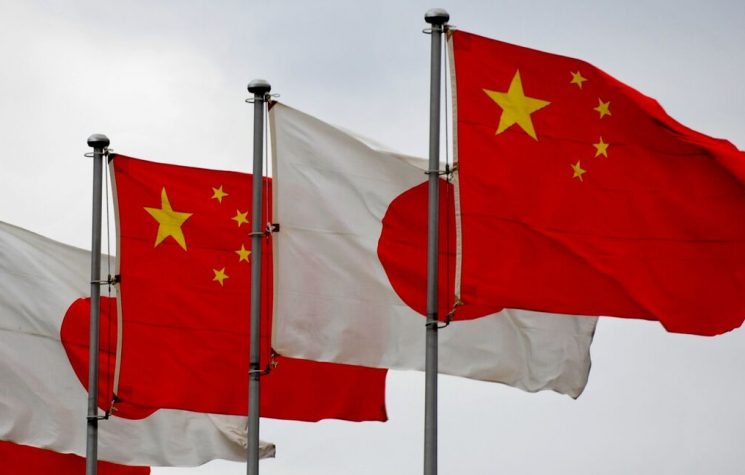

L’obiettivo centrale della Cina resta l’affermazione e la protezione delle proprie rivendicazioni territoriali. Dal 1949 il PCC contesta la sovranità su terre e mari che spaziano dall’Himalaya fino alle isole del Mar Cinese Orientale e Meridionale. Il Libro Bianco sulla Difesa del 2019 ribadisce come scopo fondamentale la salvaguardia della sovranità, della sicurezza e degli interessi di sviluppo del Paese, includendo le isole Diaoyu Dao (in occidente note come isole Senkaku) e altre isole contese.

Negli ultimi due decenni, Pechino ha intensificato la frequenza e la portata delle azioni contro le rivendicazioni rivali, utilizzando strumenti militari e non militari. Attraverso la gray zone, cerca di consolidare il controllo territoriale e spingere governi stranieri e attori civili ad accettare le sue pretese. Parallelamente, i media e i funzionari cinesi descrivono i contendenti, come le Filippine, come responsabili di violazioni del diritto internazionale e minacce alla stabilità regionale.

Per Xi Jinping, tali azioni rientrano nella missione di “ringiovanimento nazionale”, legata tanto al richiamo della Cina imperiale quanto al riscatto dal “secolo delle umiliazioni” segnato dall’occupazione coloniale e dalle guerre dell’oppio. In questa prospettiva, le MOOTW sono strumenti politici, economici, sociali e strategici per trasformare la Cina in una potenza pienamente sviluppata entro il 2049.

Azioni regionali

Le operazioni nello spazio grigio risultano efficaci perché sfruttano le ambiguità normative e culturali degli alleati statunitensi, evitando sia l’escalation militare sia i costi di un conflitto aperto. Esempi come le divergenze tra Washington e Tokyo sulla definizione di “attacco armato” in occasione degli incidenti tra pescherecci cinesi e la Guardia Costiera giapponese mostrano come Pechino riesca a ottenere vantaggi mantenendosi sotto la soglia della guerra.

Gli obiettivi cinesi nello spazio grigio coprono l’intero spettro DIMEFIL, con particolare attenzione alle risorse economiche. Le dispute sulle Senkaku, intensificatesi dopo la scoperta di riserve petrolifere negli anni ’60, e le operazioni di protezione di piattaforme petrolifere come la Haiyang Shiyou 981 nel 2014 ne sono esempi. Allo stesso modo, la Cina limita le attività estrattive dei Paesi vicini invocando la “linea a nove tratti”, non riconosciuta dal diritto internazionale, e accusandoli di violazioni della sovranità cinese.

Attraverso tali azioni, il governo cinese esercita pressioni economiche e consolida la sua presenza nei territori contesi. L’uso della forza coercitiva – come gli arresti di pescatori vietnamiti o l’accusa di pratiche distruttive ai filippini – contribuisce a ridurre la capacità di sviluppo economico dei vicini e a rafforzare le rivendicazioni cinesi tramite l’occupazione effettiva.

L’assertività cinese mira anche a rafforzare la sicurezza marittima e a scoraggiare la proiezione di potenza navale statunitense. Il controllo del Mar Cinese Meridionale garantirebbe all’EPL l’accesso a punti strategici e corridoi marittimi, riducendo la capacità avversaria di penetrare nell’Asia orientale in caso di conflitto.

La costruzione e la militarizzazione di isole artificiali consentono alla Cina di estendere la propria proiezione oltre le coste e di preparare il futuro teatro di scontro in condizioni più favorevoli. Le operazioni costanti forniscono inoltre esperienza reale alle forze armate, accrescendo capacità di combattimento e conoscenza di aree operative, come dimostrano le missioni con veicoli subacquei senza equipaggio o le intrusioni di navi da ricerca nelle zone economiche esclusive dei Paesi vicini.

La cooperazione sempre più stretta tra Guardia Costiera cinese, marina, milizia marittima e operatori civili, supportata da centri di fusione di intelligence, consente un coordinamento efficace e rafforza la posizione della Cina nello spazio grigio. Preparando il terreno in tempo di pace, Pechino punta così a garantirsi vantaggi decisivi in caso di conflitto futuro.

La strategia della Cina nello spazio grigio adotta un approccio “whole-of-nation”, cioè coinvolge l’intera nazione, per realizzare l’obiettivo centrale del Partito Comunista Cinese (PCC): il ringiovanimento nazionale, insieme ad altri traguardi strategici. Nella concezione cinese, la potenza nazionale complessiva (综合国力) rappresenta una sintesi di tutte le risorse disponibili – diplomatiche, economiche, culturali, giuridiche e militari. Alla base di questa idea vi è il principio che la sicurezza nazionale costituisce un dovere fondamentale per ogni cittadino cinese. Il PCC mira infatti a mobilitare la popolazione e, di conseguenza, a integrare tutti i settori della società – dalla sfera militare a quella economica – in un’unica lotta comune. Centrale in questo processo è la strategia della fusione militare-civile (军民融合), che promuove l’impiego delle risorse civili a fini militari e, viceversa, l’uso delle tecnologie militari in ambito civile, sia in tempo di guerra che di pace.

Questa logica è sancita anche nella Legge sulla Difesa Nazionale della Repubblica Popolare Cinese: gli articoli 7 e 56 definiscono come “sacro dovere” di ogni cittadino difendere il Paese e resistere alle aggressioni, sostenendo lo sviluppo della difesa nazionale anche nelle “operazioni militari diverse dalla guerra”. Tale approccio “onnidominio” e “onnisocietario” consente alla Cina di coordinare risorse e strumenti in una linea di azione unitaria volta al perseguimento della rinascita nazionale. Per tradurre in pratica questa visione, Pechino utilizza una strategia a strati, impiegando simultaneamente o in sequenza diverse tattiche in domini differenti, con l’obiettivo di raggiungere i propri fini strategici e, al contempo, rendere più complessa e onerosa la risposta degli Stati Uniti e dei loro alleati.

La strategia delle Tre Guerre

Uno dei pilastri di questo approccio è la cosiddetta strategia delle Tre Guerre (三种战法) che unisce guerra psicologica, guerra legale e guerra mediatica per esercitare pressioni sugli avversari. La Cina proietta il proprio potere coercitivo attraverso quattro principali meccanismi: geopolitico, economico, militare e cibernetico/informativo. Delle venti tattiche nello spazio grigio considerate più problematiche, dieci sono di natura militare, quattro economiche, tre geopolitiche e tre legate al dominio cyber o informativo.

Si tratta di un concetto strategico sviluppato dalla Repubblica Popolare Cinese all’inizio degli anni 2000 e formalizzato dalla Commissione Militare Centrale nel 2003. Essa rappresenta un insieme di strumentin non-kinetici, per ottenere vantaggi strategici e operativi senza necessariamente ricorrere a un conflitto armato diretto. L’idea di fondo è che la guerra moderna non si combatta soltanto con mezzi militari convenzionali, ma soprattutto con la capacità di influenzare la percezione, il comportamento e la legittimità degli avversari.

Le Tre Guerre si articolano in tre dimensioni principali:

- Guerra psicologica (心理战, xīnlǐ zhàn)

- Mira a demoralizzare gli avversari e a rafforzare lo spirito delle proprie forze e della popolazione.

- Utilizza propaganda, minacce implicite o esplicite, dimostrazioni di forza e operazioni psicologiche per influenzare il morale e le decisioni politiche o militari del nemico.

- Esempi: manovre militari in aree contese, dichiarazioni ufficiali aggressive, pressione diplomatica o campagne intimidatorie.

- Guerra dell’opinione pubblica (舆论战, yúlùn zhàn)

- Ha l’obiettivo di controllare e plasmare la narrativa interna ed esterna, influenzando sia la popolazione cinese sia l’opinione pubblica internazionale.

- Si serve dei media tradizionali, dei social network, dei think tank e delle piattaforme di comunicazione per presentare la Cina come parte legittima e difensiva, e gli avversari come aggressivi o illegittimi.

- È una forma di guerra cognitiva, che punta a guadagnare consenso e ad isolare diplomaticamente gli avversari.

- Guerra legale (法律战, fǎlǜ zhàn)

- Si concentra sull’uso del diritto nazionale e internazionale per legittimare le proprie azioni e delegittimare quelle altrui.

- Include l’adozione di leggi interne che rafforzano le rivendicazioni territoriali, l’interpretazione selettiva del diritto internazionale e la pressione sugli organismi giuridici multilaterali.

- Esempio tipico: la rivendicazione del Mar Cinese Meridionale attraverso la “linea dei nove tratti”, sostenuta da leggi interne cinesi non riconosciute a livello internazionale.

Sebbene l’attenzione sia spesso rivolta alle operazioni militari – come l’invio di navi della Marina cinese all’interno delle ZEE di altri Paesi – tali azioni non sono isolate. Ai leader politici spetta affrontare anche le dimensioni economiche e diplomatiche delle attività cinesi, che accompagnano quelle militari.

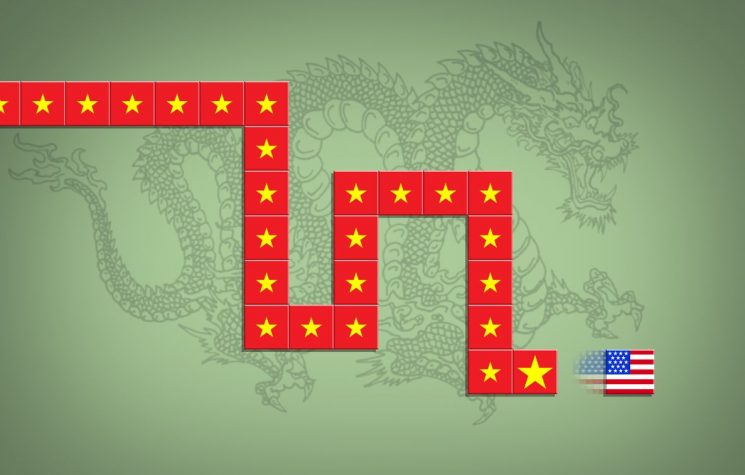

Un tratto distintivo della strategia cinese nello spazio grigio è il ritmo lento e graduale con cui vengono condotte le azioni. Queste tattiche, spesso definite “di erosione” o “a fette di salame” (salami tactics), mirano a testare la volontà di risposta degli avversari senza oltrepassare apertamente la soglia dell’escalation. Ogni mancata reazione consolida un precedente che incoraggia ulteriori mosse cinesi e innalza progressivamente la soglia di tolleranza del rivale.

Il cosiddetto “gradualismo strategico” consente così alla Cina di far avanzare i propri interessi fondamentali senza intraprendere un’azione unica e decisiva che potrebbe provocare un conflitto diretto. Distribuendo rischi e pressioni nel tempo, Pechino riduce le probabilità di una reazione immediata e drastica da parte degli Stati colpiti, riuscendo così a modificare lentamente lo status quo a proprio vantaggio.