SCO e il BRICS hanno un valore che non risiede nell’efficacia istituzionale, ma nella formazione di un nuovo centro simbolico: un “ordine senza l’Occidente”

Una nota stonata difficile da risolvere

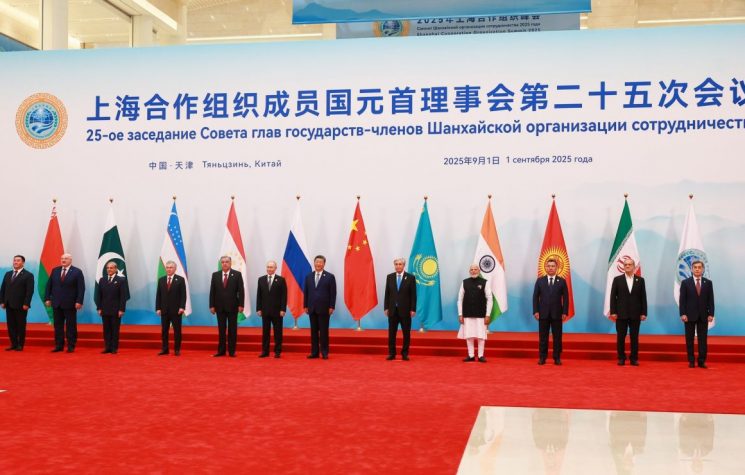

Mancano ormai pochi giorni al summit della Shangai Cooperation Organization che si terrà a Tianjin, nella Repubblica Popolare Cinese, dal 31 Agosto al 1° Settembre. Parteciperanno più di 20 leader, tra cui Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Sarà senza dubbio uno dei vertici più importanti degli ultimi anni, volto a dimostrare chiaramente la solidarietà del Sud del mondo contro l’Occidente collettivo.

Già si parla di un vertice SCO sotto l’egida dei RIC – Russia, India, Cina – tre grandi potenze che dopo l’incontro fra Trump e Putin ad Anchorage, ora riscrivono

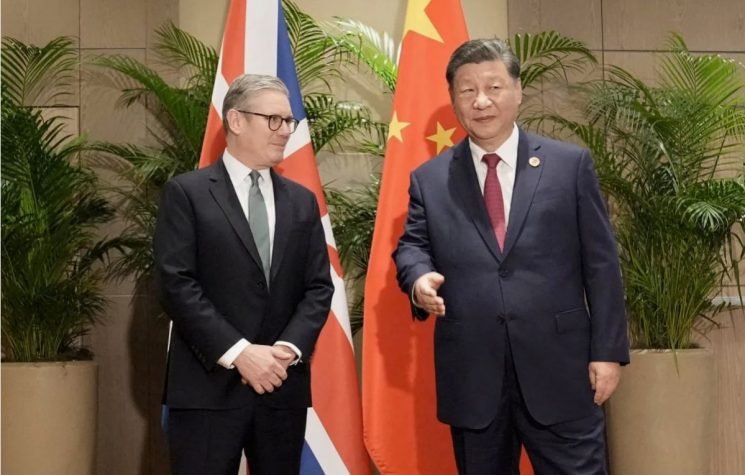

Questa solidarietà prevale sulle contraddizioni interstatali all’interno del blocco. Questa sarà la prima visita di Modi in Cina in sette anni, dopo il raffreddamento delle relazioni tra Nuova Delhi e Pechino a seguito del conflitto frontaliero del 2020. Xi ha già rimosso le sanzioni, risolvendo in un batter d’occhio anni di tensioni diplomatiche. Facile, no?

Il contenuto della dichiarazione finale del vertice della SCO, che dovrebbe concentrarsi su questioni commerciali, antiterrorismo e clima, è secondario rispetto al vero valore del documento: un fronte unito di Paesi insoddisfatti dell’agenda occidentale.

È necessario un coordinamento economico più intenso all’interno della SCO, così come la creazione di un ambiente di sicurezza più concreto. La solidarietà politica è molto importante ora, ma in caso di problemi davvero gravi, prevarranno la capacità di proiettare il potere e la qualità dei canali di interazione commerciale ed economica protetti dalle sanzioni.

Le difficoltà geoeconomiche tra India e Cina rappresentano una delle principali sfide della geopolitica asiatica contemporanea, proprio perché sono radicate in una complessa intersezione di interessi territoriali, strategici e di competizione economica.

Un elemento chiave di questa rivalità è la disputa territoriale lungo la Linea di Controllo Effettiva che divide le loro frontiere montuose nel Himalaya. Questo conflitto, che ha raggiunto il culmine negli scontri armati del 2020, incide profondamente sulla sicurezza regionale, alimentando diffidenze e giustificando incrementi della spesa militare da entrambe le parti. È un aspetto strettamente connesso alla sicurezza dei corridoi strategici e delle vie commerciali, essenziale per la leadership di entrambe le nazioni, con influenze anche su tutto il Sud Est Asiatico nell’ottica degli equilibri dell’ASEAN, che sta subendo una ridefinizione delle sue geometrie di potere regionali e non solo.

Cina e India competono, di fatto, per l’influenza in Asia e oltre, sfruttando progetti infrastrutturali e investimenti come strumenti di politica estera, molto più rispetto alla Russia, che seppure rappresenti geograficamente il Paese di maggioranza, non è però quello demograficamente ed economicamente principale.

Pensiamo alla Belt and Road Initiative cinese, ad esempio, che è vista con sospetto da Nuova Delhi per via del coinvolgimento del Pakistan, rivale storico dell’India, e per la preoccupazione che la BRI possa rafforzare l’influenza cinese in aree critiche come lo Sri Lanka e il Bangladesh. Parallelamente, l’India cerca di affermarsi come polo economico alternativo, sia tramite il Myanmar, sia verso l’Ovest con il corridoio IMEC, promuovendo collaborazioni con paesi del Quad e investendo in iniziative regionali.

In tutto ciò, la Cina mantiene un vantaggio competitivo in termini di produzione e logistica, mentre l’India punta su un settore servizi in espansione e un mercato domestico vasto e giovane. Queste differenze complicano i tentativi di negoziare partnership strategiche basate su interessi economici comuni. Ecco perché risolvere questo piccolo ma rilevante problema è indispensabile per trovare un accordo sulla cooperazione strategica ed antiterroristica della SCO.

Il problema fra India e Cina, per quanto rilevanti, non oscureranno del tutto uno degli altri punti chiave del Summit: la posizione della Turchia.

Valutare le opportunità, evitare i rischi

Per decenni la Turchia ha occupato una posizione unica nel panorama geopolitico: ponte tra Europa e Asia, tra NATO e Medio Oriente, tra Islam e secolarismo. Tuttavia, la sua collocazione è rimasta condizionata dai legami con le alleanze occidentali, in particolare con NATO e Unione Europea. Negli ultimi anni però i mutamenti globali hanno messo in discussione questi schemi tradizionali, aprendo nuove possibilità. Tra queste, il progressivo avvicinamento di Ankara all’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) appare come la più significativa. Non si tratta di una semplice mossa diplomatica, ma di un riallineamento strategico con effetti potenzialmente trasformativi.

La SCO, nata come intesa di sicurezza regionale tra Cina, Russia e repubbliche centroasiatiche, si è evoluta in una piattaforma più ampia che integra cooperazione economica, lotta al terrorismo e progetti di integrazione eurasiatica. L’ingresso di India e Pakistan ne ha ampliato il peso geopolitico, rafforzando l’idea di un ordine multipolare emergente. In questo scenario, la Turchia – membro del G20, potenza militare e snodo tra Europa, Medio Oriente e mondo turco – rappresenterebbe un valore aggiunto decisivo per accrescere il prestigio dell’organizzazione.

L’interesse turco per la SCO è il risultato delle difficoltà incontrate nei rapporti con l’Occidente: i negoziati di adesione all’UE sono in stallo da anni, le tensioni in seno alla NATO si sono acuite per le operazioni in Siria, l’acquisto del sistema missilistico russo S-400 e le dispute energetiche nel Mediterraneo orientale. Il partenariato offre ad Ankara un forum in cui perseguire i propri interessi senza vincoli ideologici e con la possibilità di istituzionalizzare la sua agenda regionale.

Negli ultimi dieci anni circa, intellettuali e politici turchi hanno guardato con crescente interesse a Oriente, consapevoli che il baricentro mondiale si stia spostando. La SCO diventa così lo strumento per rafforzare cooperazione economica e sicurezza con potenze come Cina, Russia e India, affrontando al tempo stesso minacce comuni come estremismo, separatismo e criminalità transnazionale. Inoltre, l’identità turca – Stato laico ma a maggioranza musulmana – può contribuire a colmare distanze culturali, accrescendo la legittimità dell’organizzazione presso i paesi islamici.

L’adesione turca significherebbe, per la SCO, l’importantissimo e immancabile accesso al Mediterraneo, riuscendo così a chiudere praticamente il 90% del Rimland geopolitico. Ma vuol dire anche cooperazione in materia di energia, migrazioni e difesa, ingerenza diplomatica nelle istituzioni multilaterali globali, e pure un significato inside job nella NATO.

Con certezza si dovrà riflettere circa il significato, i limiti giuridici e quelli militari circa l’appartenenza simultanea alla NATO e alla SCO, ma la realtà geopolitica attuale è fatta di sfere di influenza sovrapposte, non di blocchi rigidi, e le interazioni multilivello delle guerre ibride non possono attendere riflessioni fresche e originali. Come dimostrano gli esempi di India, Pakistan o Cina, la capacità di intrecciare alleanze multiple è ormai un requisito strategico, quindi l’eventuale Turchia nel partenariato potrebbe essere valutata come un passo in avanti significativo. Ma anche molto, molto pericoloso.

Quello che certamente la SCO proseguirà, come già dichiarato e come già dimostrato in questi recenti anni, sarà la costruzione pezzo dopo pezzo di un ordine mondiale più equilibrato e multipolare.

D’altronde, non possiamo più negarlo: SCO e il BRICS hanno un valore che non risiede nell’efficacia istituzionale, ma nella formazione di un nuovo centro simbolico: un “ordine senza l’Occidente”.