L’accordo di pace tra Armenia ed Azerbaigian (con tutti i suoi riflessi geopolitici) si pone come un nuovo passo verso la fine dell’influenza russa nel Caucaso meridionale e la definitiva costruzione di uno spazio sotto controllo condiviso di Turchia e Stati Uniti, cui si aggiunge la presenza nascosta (ma assai ingombrante) di Israele.

Tendenzialmente sono tre le scuole geopolitiche che contraddistinguono la proiezione strategica della Turchia contemporanea: 1) la dottrina della “patria blu” dell’ammiraglio Cem Gürdeniz (il cui ruolo interno è stato sminuito da un suo presunto coinvolgimento con la rete terroristica legata a Fethullah Gülen); 2) il “panturchismo” ampiamente sostenuto dall’ex Ministro degli Esteri Ahmet Davutoğlu che sostiene la tesi di un’estensione dell’influenza turca verso i popoli “fratelli” dell’Asia centrale; 3) il “neo-ottomanesimo” che sembra essere il principale punto di riferimento dell’erdoganismo ed è alla base del ruolo attivo turco nella disgregazione della Siria in zone di influenza, dell’interesse crescente verso l’Iraq e delle mai celate aspirazioni sulla Libia.

La dottrina della “patria blu” risulta particolarmente interessante perché propone una visione di egemonia turca non solo sui mari adiacenti all’Anatolia (fonte di non poca preoccupazione per la Grecia che mantiene sovranità su molte isole che distano solo pochi chilometri dalla costa turca), ma anche sul Mar Caspio che viene considerato alla stregua di “mare interno al mondo turco”. Un aspetto che, a sua volta, può essere considerato come fonte di preoccupazione per altre potenze regionali, Russia ed Iran in primis (da non dimenticare che l’URSS e l’Iran, nel 1940, siglarono un accordo per lo sfruttamento esclusivo delle risorse caspiche – accordo evidentemente saltato con l’implosione indotta del gigante sovietico).

La partecipazione attiva della Turchia agli eventi caucasici degli ultimi decenni, in questo scenario, si pone come diretta espressione della volontà di Ankara a costruire un ponte diretto verso l’Asia centrale turcofona e, più nello specifico, rappresenta il frutto di una commistione geopolitica tra il pensiero di Gürdeniz ed un mai sopito panturchismo che sin dai tempi di Enver Pascià caratterizza il sogno (più o meno segreto) di ampie fasce dell’intellighenzia turca.

A ciò si aggiunga la volontà turca di trasformarsi nello snodo centrale dei flussi energetici verso l’Europa. Ed in questo senso dovrebbe essere interpretata l’attiva partecipazione di Ankara a progetti infrastrutturali sia “orientali” che “occidentali”. Il suo patrocinio geopolitico al cosiddetto “corridoio Zangezur” risulta assolutamente consustanziale a queste dinamiche. Ma di cosa si sta realmente parlando?

Tale corridoio sarebbe il prodotto dell’accordo di pace siglato in un recente summit trilaterale tra Stati Uniti, Armenia ed Azerbaigian. Un accordo, accompagnato da una dichiarazione congiunta, che dovrebbe a tutti gli effetti porre fine a decenni di conflitto ad intensità variabile tra i due Paesi caucasici per ciò che concerne il controllo del Nagorno Karabakh. Qui, a cavallo dell’implosione dell’URSS, armeni e azeri combatterono uno dei tanti conflitti etno-settari prodotto di quella politica sovietica delle nazionalità secondo cui all’interno delle repubbliche parte dell’Unione l’etnia maggioritaria doveva sempre essere accompagnata da una minoritaria in modo tale che la prima non arrivasse ad ambire ad una piena autonomia. Fattore che, tra l’altro, ha consentito al potere centrale di Mosca di porsi per diversi decenni (e con indubbio successo, nonostante episodi anche tragici come la deportazione di interi popoli) come garante della salvaguardia e tutela delle minoranze e del concetto di “popoli fratelli”.

Ad ogni modo, il primo conflitto tra Armenia ed Azerbaigian (come diversi altri nella regione) venne anche utilizzato da Mosca come strumento per mantenere una presa sull’area (che stava rapidamente sfuggendo) e rallentare il processo di avvicinamento azero all’Occidente. Non a caso, le tensioni nel Nagorno Karabakh aumentavano ogni qual volta si prospettava la firma di un accordo petrolifero tra le compagnie occidentali e la neonata Repubblica azera. Allo stesso tempo, è bene ricordare che l’Azerbaigian, per tutto il corso degli anni ’90 del secolo scorso e grazie a compagnie petrolifere ombra gestite direttamente dalla CIA, si trasformò in una sorta di punto di ingresso del terrorismo di matrice islamista nella regione caucasica (più o meno il medesimo ruolo giocato dalla Turchia con “l’autostrada del gihad” per ciò che concerne la Siria).

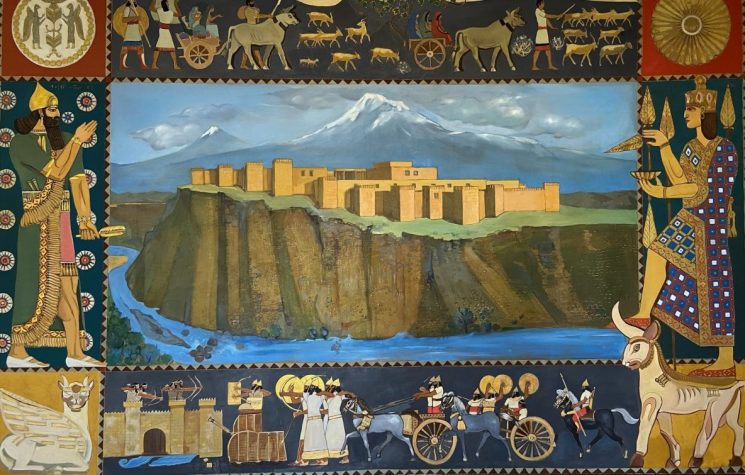

Grazie all’aiuto russo, non privo di interesse (ed in parte, paradossalmente, anche iraniano), gli armeni riuscirono a conquistare, tra il 1992 ed il 1993 (e nonostante la condanna dell’ONU alla loro avanzata), l’intera regione del Nagorno Karabach che loro stessi ritengono come il cuore pulsante della loro patria ancestrale, più diverse aree ad esso adiacenti dando vita alla Repubblica dell’Artsack (questa occupava il 20% del territorio azero). Una situazione che si è modificata solo a partire dalla recrudescenza del conflitto nel 2020 (prodotto anche dell’insipienza politica dei vertici politici armeni) e con la definitiva espulsione degli armeni dal territorio azero nel 2023 (oltre 100.000 profughi di cui pochi realmente hanno parlato).

Ora, prima di proseguire con il racconto dei fatti e l’analisi della funzione geopolitica del corridoio Zangezur, si rende opportuno aprire una breve parentesi sul retroterra culturale-politico dei leader dei rispettivi Paesi. Ilham Aliyev, come noto, è figlio di quel Gejdar Aliyev (membro di spicco della vecchia nomenklatura comunista) che per lungo tempo ha fatto il buono ed il cattivo tempo in Azerbaigian dopo il crollo dell’URSS, guidandolo in puro stile nepotista. Non sorprende il fatto che lo stesso Ilham fosse vice direttore della compagnia petrolifera nazionale quando nel 1994 venne firmato il cosiddetto “contratto del secolo” tra il governo azero ed un consorzio multinazionale guidato dalla British Petroleum (BP). Questo, di fatto (e come avvenne a tutti gli effetti), avrebbe dovuto trasformare l’Azerbaigian in una succursale petrolifera dell’Occidente con il preciso obiettivo di tagliare fuori la Russia dalle rotte energetiche nel Caucaso meridionale. Al “contratto del secolo”, infatti, si legava anche la costruzione dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan: infrastruttura dall’alto valore strategico dalla quale, ancora oggi, un protagonista fantasma della regione caucasica (Israele) ottiene parte del proprio fabbisogno energetico. E non sorprende che proprio Israele (insieme ovviamente alla Turchia) abbia giocato un ruolo di un certo rilievo nella fornitura di armi a Baku per sostenere lo sforzo bellico contro l’enclave armena nel suo territorio. Dopotutto, anche la Repubblica Islamica dell’Iran ha spesso puntato il dito contro l’Azerbaigian, considerandolo come una base sionista nella regione che Tel Aviv utilizza per lanciare i suoi attacchi asimmetrici contro Tehran (non è da escludere un coinvolgimento azero anche nella recente “guerra dei dodici giorni”). E Geydar Aliyev si è spesso reso protagonista di persecuzioni ed oppressione contro movimenti religiosi ispirati al khomeinismo che avrebbero potuto facilmente prendere piede in un Paese in cui la corrente sciita imamita dell’Islam è ancora maggioritaria (nonostante le aspirazioni al laicismo dei vertici politici).

Tornando ad Ilham Alyiev, sempre lui, in prossimità della dipartita del padre (che nei primi anni 2000 era comunque giunto ad un decisivo miglioramento dei rapporti con la Russia), ebbe modo di affermare che i principali alleati dell’Azerbaigian erano gli Stati Uniti e la Turchia. Ciò dovrebbe rendere bene l’idea sulla natura concreta del suo operato. Ancora, in tempi decisamente più recenti, si è reso protagonista di un nuovo aumento della tensione con la Russia, determinato dagli arresti a Baku di uomini d’affari russi e dall’aumento delle forniture azere di greggio all’Ucraina (la Russia ha bombardato oltre 17 depositi della compagnia statale azera in territorio ucraino negli ultimi mesi). Cosa che ha portato Alyiev a dichiarare provocatoriamente (e minacciosamente) di fronte alla possibilità (ad oggi remota) di un intervento russo nel Caucaso: “L’esercito azero non è una massa di uomini tirati fuori dalle prigioni. È la forza più numerosa del Caucaso meridionale: 130.000 soldati in servizio attivo, 300.000 riservisti, temprati dalla battaglia, dotati di droni e armi all’avanguardia turche e israeliane. Pensateci due volte, soprattutto ora, dopo aver perso quasi 800.000 soldati in Ucraina”.

La storia del Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan è altrettanto emblematica, visto che questo è salito al potere a seguito di quella che a tutti gli effetti potrebbe essere definita una “rivoluzione colorata”, sebbene caratterizzata da un apporto occidentale inizialmente limitato. Nello specifico, il sommovimento che portò all’elezione dello stesso Pashinyan, guidato dal movimento Yelk (“fuori” o “via d’uscita”, da subito ostile all’adesione del Paese all’Unione Eurasiatica), si fondava su un presupposto classico di tale tattica osservata in altre repubbliche ex sovietiche: la trasformazione di una esigua minoranza – la coalizione Yelk ebbe una percentuale che si aggirava intorno al 7% nelle elezioni del 2018 – in maggioranza e la creazione di una verità su misura che permetta all’opinione pubblica (interna ed internazionale) di parteggiare per i manifestanti a prescindere. Senza considerare il fatto che diversi parlamentari azeri sostennero apertamente la protesta che spodestò l’allora Primo Ministro Sargsyan.

Pashinyan, inoltre, si è spesso distinto per la sua tendenza ad affermare che gli accordi militari con la Russia fossero ormai obsoleti e che solo gli Stati Uniti (o l’Occidente più in generale) avrebbero potuto e dovuto garantire la sicurezza dell’Armenia.

Dunque, l’accordo sul corridoio Zangezur può anche essere interpretato come la definitiva svolta dell’attuale governo armeno verso Occidente. Questo, più in particolare, prevede la costruzione di una strada ferrata, di oleodotti, gasdotti e di una rete di fibra ottica che collega l’Azerbaigian alla sua parte occidentale (il Nakhcivan), passando attraverso 32 chilometri di territorio armeno (quello che, di fatto, confina con la Repubblica Islamica dell’Iran). Gli Stati Uniti, a loro volta, ottengono i diritti sullo sviluppo/costruzione del corridoio e, di conseguenza, la garanzia di una accresciuta presenza economica e finanziaria nella regione (da tenere a mente che la stessa si accompagna spesso ad una presenza militare e di intelligence). Questo progetto, ovviamente, oltre a porsi in aperto contrasto con la Via della Seta cinese (si pensi anche alla possibilità di collegarlo al suddetto oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyan) e con il “corridoio di mezzo” che parte dalla Cina ed arriva all’Europa attraverso il Mar Caspio, lo stesso Azerbaigian, Georgia e Turchia, rende evidente l’idea di costruire una vero e proprio cordone sanitario ai confini settentrionali dell’Iran. Inoltre, fa crollare ulteriormente il mito dell’isolazionismo trumpista. Il corridoio Zangezur, infatti, si presenta in modo chiaro come un nuovo intervento diretto estero degli USA, seppur mascherato dall’affarismo che contraddistingue la nuova amministrazione.