Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter

, Twitter![]() e VK

e VK![]() .

.

Escreva para nós: info@strategic-culture.su

Em “Médiarquia”, Yves Citton desmonta a máquina de influência política que está a encerrar a discussão política naquele que podemos considerar o campo tradicional da direita. Segundo Citton, em termos muito simples, a média dominante cria os ambientes propícios à produção de um determinado estado mental, de ressentimento, desilusão ou impotência, e depois, através de um exército de comentadores e outras figuras com exposição pública, produz e transmite o discurso que vai responder, precisamente, ao ambiente de medo provocado, cujas constituintes estão dissociadas dos mais graves problemas que os trabalhadores têm.

Neste sentido, considera Citton que o regime em que vivemos – a democracia liberal – já não é uma democracia, mas uma mediarquia ou, até, uma “publicocracia”, uma vez que a média produz as figuras públicas – através da sua entrada em programas de entretenimento – em que mais tarde o público vai associar ao discurso que lhe foi plantado na cabeça como coincidente com o mesmo. Daí que estas pessoas se mobilizem mais pelo ódio aos migrantes asiáticos, à corrupção – endémica do capitalismo -, do que em relação aos problemas da habitação, trabalho, educação, saúde ou até a possibilidade de guerra. O que eles procuram é a coincidência do discurso, a confirmação do problema e não a solução em si.

Isto, bem vendo, nada tem de novo, uma vez que o fenómeno da exposição pública associado ao discurso amplificado pelas redes sociais, há muito que foi identificado como se tratando de um estratagema para influenciar o voto, do qual as sondagens, a escolha criteriosa das notícias, os comentários sobre as mesmas e muitos outros elementos comunicacionais, são as peças de uma máquina de ganhar eleições, à disposição da classe detentora do poder económico. Não é de admirar que este fenómeno, no tempo das televisões públicas apenas nas mãos dos governos e dos seus apoiantes, tenha transitado para centros de interesses privados, extremamente poderosos e, muitas vezes, em aparente dissociação com o poder instituído.

Citton reflecte muito também na necessidade de resposta a esta máquina infernal. Como é que as forças democráticas enfrentarão e encontrarão os instrumentos para responder a esta máquina de conquistar votos e influenciar o eleitorado, ao ponto de este tomar decisões aparentemente irracionais, emocionais, pré-reflexivas, contra os seus próprios interesses? Citoon aponta para a necessidade de maior escrutínio das comunicação social e dos seus funcionamento, mas esse caminho é pouco plausível na medida em que ela se trata de um instrumento de poder, usado para tal e como tal. A questão, a meu ver, que não sou especialista na matéria, passa mais por perceber, porque razão, este instrumento funciona como funciona, para depois o podermos atacar na base.

A resposta não é fácil e merece uma análise profunda às condicionantes históricas do nosso tempo, usando o melhor instrumento e referencial que temos à nossa disposição: a experiência histórica. Para chegarmos à resposta necessária, teremos de perceber por que razão estas convulsões sociais se produzem e, mais ainda, por que razão são elas, nos dias que correm, tão características da sociedade ocidental, dos EUA e da União Europeia, ou das sociedades que se regem pelos princípios “liberais”.

A produção de um ambiente propício à tomada de decisões irracionais e emocionais, de tipo comumente designado como “reaccionário” – na fase reactiva supericial – não se pode dissociar do ambiente económico em que as forças capitalistas dominantes se encontram e dos desafios, metas e objectivos que enfrentam. Afinal, a instabilidade nas nossas vidas, a sensação de perenidade, a efemeridade das condições, são resultados directos do tipo de economia em que vivemos, das suas necessidades e das políticas que promove junto do estado que controla.

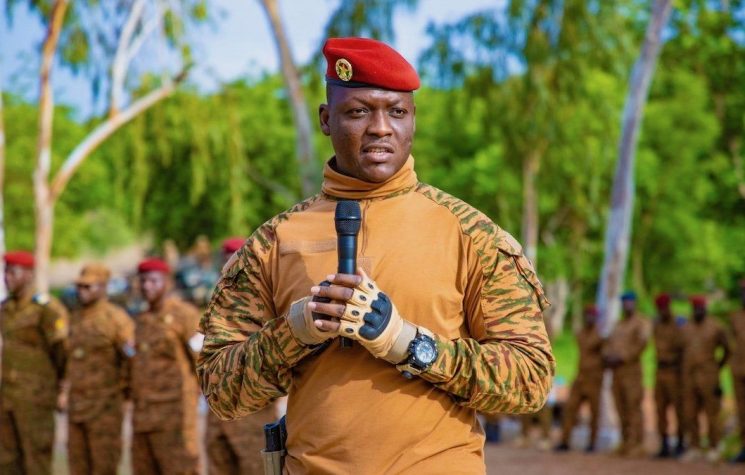

São estas forças que promovem o discurso dominante, que valorizam determinada ameaça em detrimento de outra, que massificam a informação, hoje através das redes sociais e da imprensa mainstream, como ontem tal era feito através da igreja e das instituições de poder, de forma directa. Voltando à experiência histórica, o que ela nos diz é que não é a primeira vez que a classe trabalhadora se sente perdida, acossada e isolada perante as ameaças cuja existência percepciona.

Na designada primeira revolução industrial, aquando da introdução do tear mecânico, na primeira metade do século XIX, os Luditas (ataque ao tear mecânico) ou os “Swing Rioters” (destruição das debulhadoras agrícolas) destruíam as máquinas, vendo nelas uma ameaça ao emprego da sua força de trabalho. Para agravar o sentimento de perda, as más condições de salubridade, segurança, salários e a outras condições de vida também contribuíram para este tipo de reacção. Contudo, não podemos, uma vez mais, dissociar esta atitude da pequena burguesia. Dos pequenos proprietários que viram os preços dos cereais baixar e não tinham condições económicas para mecanizar a sua exploração agrícola; dos pequenos artesãos que não conseguiam investir nas novas tecnologias e dependiam da tecelagem manual; do papel da igreja que via a sociedade a transformar-se de forma muito rápida e propagava um discurso reaccionário sobre o assunto.

A pequena burguesia, os sectores da burguesia mais tradicional que se viram ultrapassados pela burguesia tecnológica da altura, forças conservadoras e reaccionárias avessas à mudança operada, manuseando uma classe trabalhadora que se sentia acossada, sentindo em perigo aquela que constituía a sua única forma de sustento, face à agressividade do capitalismo industrial emergente, mais dinâmico e empreendedor e com maior poder sobre a decisão política, financiado por um capital financeiro também emergente, criou o caldo social que levou à reacção emocional violenta, à raiva e ao ódio à inovação tecnológica.

Julgo que este momento talvez seja o mais parecido e com as constituintes materiais mais análogas e similares ao que vivemos hoje. Um processo de transição tecnológica baseado na digitalização, inteligência artificial e automação avançada que é vendido como que ameaçando o emprego, podendo provocar desemprego em massa; um capitalismo financeirizado e globalizado que ameaça a qualidade do emprego, os salários, a estabilidade e a previsibilidade da vida, acentuando a sensação de descontrolo; um processo de atomização as relações de trabalho que individualizam, resultado da terciarização da economia e da sua terceirização por recurso ao “Outsorcing”, produzindo postos de trabalho cada vez mais isolados, em que o fenómeno organizacional é mais difuso e desconexo; a emergência de empresas ligadas ao “cloud capital” que operam além fronteiras, sem conexão física, acentuando a sensação de alienação, não apenas em relação ao produto do trabalho, mas também em relação ao próprio trabalho em si. Tudo isto a uma velocidade estonteante e apresentado como tendo um potencial disruptivo incrível.

Em virtude do avanço deste capitalismo muito agressivo e financeiramente poderoso, sobre o estado, intervindo na decisão política e apropriando-se de monopólios naturais, influenciando processos de crescente privatização de serviços públicos essenciais, negando ao sistema democrático o poder de regular as reais alavancas económicas, exigindo impostos mais baixos ou mesmo nulos, que se traduzem em perdas sucessivas de capacidade de investimento público, os trabalhadores deste novo enquadramento económico vêem adicionar ao trabalho precário, aos turnos e longas jornadas, aos baixos salários (porque fazem apenas o que as máquinas não conseguem), à insegurança perante a vida, a crise dos sistemas de saúde, da educação, da habitação e, para agravar e somar à perda de empregos por via do “ajuste tecnológico”, assistem à abertura das fronteiras pelos mesmos que lhes capturaram os votos através da sua máquina de propaganda. A sensação de alienação existe também em relação à sua noção de cultura, etnia e nação.

O ser humano valoriza a estabilidade, a previsibilidade, pela sensação de controlo da situação que essas condições possibilitam. Os que dizem valorizar a “flexibilidade” e a “mudança” dizem-no porque se sentem no controlo. É só tirar-lhes o tapete e lá vão eles de volta para o refúgio seguro. Um jovem diz que não quer estabilidade até se juntar com alguém, constituir família e ter despesas fixas para pagar. Enquanto sabemos que isto é assim, temos um capital globalista que vende o contrário, vende a “flexibilidade” que mascara a desregulação da vida, vende a ideia de “liberdade” contratual, que ilude a precariedade da fonte de rendimento.

Para este trabalhador do século XXI, a sensação de que pode perder as constantes da sua vida, sejam elas a sua única moeda de troca – o trabalho – ou o seu único porto seguro, a casa, a nação, etnia ou religião, não será muito diferente do que terão sentido os seus homólogos da primeira metade do século XIX. Com as constantes da sua vida em causa, um mundo de inovação em versão acelerada e difícil de entender e a percepção criada de que as organizações existentes, as instituições colectivas de classe, não correspondem às suas necessidades, colocam estes trabalhadores numa situação de fragilidade total, que nem no estado se podem refugiar, uma vez que vêem a falência dos serviços públicos, das próprias finanças estatais, por todo o lado.

Podemos estar horas a discutir se actualmente as organizações de classe existentes representam, ou não – eu penso que existem -, esses trabalhadores, mas, o que mais importa, é a percepção desses trabalhadores e não a nossa. Para eles tudo parece estar em causa, ao ponto de votarem em quem não defende os seus interesses, apenas porque têm a esperança de que esse alguém crie uma ruptura e destrua uma realidade que consideram opressiva. Então, tal como os seus homólogos do passado tiveram uma reacção emocional de ataque à tecnologia, não percebendo que poderiam, de forma organizada, usá-la em seu favor para obter melhores condições de trabalho, também os de hoje têm uma atitude desenfreada de tudo querer partir, ainda cegos perante a possibilidade de usarem essa força de forma organizada para, efectivamente criarem uma ruptura, mas dessa feita, com um plano viável de reconstrução de um mundo que responsa às suas necessidades. Porque, convenhamos, o modelo que anula eleições na Roménia ou isola a Hungria, não responde também a essas necessidades, pelo contrário, trouxe-nos a este ponto.

Nesta fase de reacção emocional, provocada por um fenómeno psicopolítico conhecido e abordado por gente como Byung Chul Han, este trabalhador acossado, vendo ruir tudo à sua volta torna-se, nesse sentido, alvo fácil da demagogia “mediarquica”. Um bloco imperialista ocidental em que a classe capitalista tradicional, ligada aos sectores tradicionais e até aqui no controlo, se sente ameaçada pela transição do centro económico para a ásia, tal como os capitalistas e classes detentoras do início do século XX se viram acossados pela perspectiva da perda das colónias. Desta feita, a transição do centro de poder para a ásia, não apenas muda o paradigma económico, em que o poder transita do opressor para o oprimido. Ao mesmo tempo, estas classes dominantes vêem ruir o projecto neo-colonial, criado após a segunda guerra mundial, como contingência da perda das colónias e das concessões sociais decorrentes da existência de uma coisa chamada URSS, cuja existência, associada à decadência do império britânico, do mundo anglo-saxónico europeu e à emergência dos EUA, tinha, a par de outras coisas, desencadeado o recurso às doutrinas fascistas e sionistas.

Nesta mescla social também entram os taxistas, ameaçados pela Uber e atacando os condutores asiáticos, ao invés de atacarem os que deixaram esta lógica empresarial parasita destruir as suas empresas e postos de trabalho. Deveria mesmo ser estudado o efeito que a entrada da Uber na EU, a forma ilegal como entrou, a conivência dos poderes estatais com a sua entrada e o recurso a mão de obra migrante de origem asiática, teve na propagação deste tipo de racismo. Ainda por cima, a classe dos taxistas não era conhecida, na EU, por ser a mais esclarecida e a vanguarda da classe trabalhadora. Nem por sombras. Por outro lado, foram eles quem desabafou nos seus táxis todas as suas frustrações a milhões de clientes que usavam os seus serviços, muitos deles humildes, uma vez que os mais ricos usavam, por ser sinónimo de sofisticação, a Uber.

Já os lojistas ameaçadas pela Amazons, aliexpress ou Temu, os restaurantes ameaçados pelos franchisings de fast-food, os pequenos empresários ameaçados pela capacidade de investimento dos grandes conglomerados industriais internacionais, os operadores logísticos ameaçados pelas UPS, DHL e Express Mail, também terão tido a sua quota parte. Estes são a correia de transmissão para os seus trabalhadores. Estes terão cumprido o mesmo papel que cumpriu o tecelão, o pequeno agricultor, o artesão pré-industrial. Uma vez mais, vivemos uma era de luta entre facções do capital, na qual os trabalhadores são instrumentalizados.

Prova de que estas percepções são plantadas é que os problemas que os trabalhadores desiludidos elegem como fundamentais, não são os seus problemas reais, mas os daqueles que se viram ameaçados com a chegada de emigrantes em massa para trabalhar para a Uber, como o caso dos Taxistas, que perderam as suas pequenas empresas para a Uber e para as sociedades unipessoais que trabalham para a Uber (e não só). Estes migrantes desenvolvem actividades que os indígenas não querem desenvolver ou as consideram menores, caso da agricultura.

Aliás, a profusão de explorações agrícolas de culturas de exportação, facilmente perecíveis, associadas a necessidades massivas de mão de obra barata a transportar e instalar em locais do interior, desertificados, muito subdesenvolvidos e pouco populosos, também terá tido a sua quota parte. Imaginem o que é chegar cem trabalhadores asiáticos a uma aldeia com 50 pessoas, e tentem perceber o ambiente de invasão e insegurança que sentirão. Agora, imaginemos que os que prometeram combater a desertificação tinham desenvolvido o interior de Portugal e, ao invés destes 100 migrantes entrarem numa aldeia com 50 residentes, a aldeia teria 500. Tudo seria diferente, certo? E mais diferente seria se, ao invés de culturas de exportação, produzíssemos culturas autóctones, mais rentáveis e destinadas à nossa alimentação. Tudo isto foi obra de governos submissos às políticas antipatrióticas da EU, que andaram, nos últimos 20 anos, a vender consecutivamente uma ilusão de desenvolvimento que nunca chegou. E fizeram-no enquanto ganhavam eleições à custa da máquina mediocrática, prometendo resultados para os quais nunca trabalharam.

Daí que não nos possamos admirar que tudo se comece a precipitar para o abismo. Se, no passado, a amplificação do discurso dominante era feito pela Igreja e pelas suas organizações sociais, na actualidade, a amplificação do discurso dominante é provocado pela Imprensa mainstream e pelas redes sociais e os seus bots, comprados com todo o dinheiro que esta gente pode comprar. Já não é na organização de classe, na associação de bairro, na colectividade ou, sequer, na taberna, que o trabalhador, o pequeno proprietário, bebem a sua informação. Ao invés de o fazerem em grupo, fazem-no no isolamento do seu smartphone. Sem contradição, questionamento ou reflexão profunda. Do entricheiramento provém o fanatismo, do fanatismo a reacção. Das certezas absolutas e inequívocas só advêm maus resultados. Da depressão mental, só podem advir reacções emocionais imponderadas. Um animal acossado e isolado num canto morde em qualquer direcção e foge para qualquer lado, apenas querendo sair da situação de aperto.

Uma vez mais, portanto, temos trabalhadores e camadas proprietárias de pequena dimensão aliados a facções do capital que se sente em perigo. Mas todas as reacções têm um fim e conduzem à necessária acção. À resposta emocional, imponderada, à sua ineficácia, surgirá necessariamente, por razões que a própria necessidade e natureza das coisas exigem, uma acção pensada, ponderada, um plano viável, compreensivo e adaptado à realidade superveniente. E hoje, podemos dizer que, nesse aspecto, a classe trabalhadora e os pequenos empresários já estão mais avançados que antes. Como disse Umberto Eco, o mundo avança entre movimentos de acção e reacção. Marx falava em dialéctica materialista entre relações de forças construídas por movimentos sociais opostos, que se resolviam em avanços civilizacionais quando a favor dos trabalhadores; Elias Jabour fala de saltos de um ponto de equilíbrio para outro. Todas elas surgem na sequência da tese-antítese-síntese de Hegel, tal como surgiram de Heraclito e do seu “ninguém se pode banhar na mesma água do rio duas vezes”. Ou seja, tudo é movimento constante, de salto em salto, de acção em reacção para acção outra vez. É assim que o conhecimento se constrói, é assim que a natureza evolui, é assim que as sociedades se desenvolvem.

Da primeira revolução industrial, da reacção emocional inicial, saíram conquistas organizacionais extremamente importantes, fundamentais para as conquistas do século XX e para a derrota do nazi-fascismo dos anos trinta e quarenta. Tais conquistas permitiram um estado de bem-estar social nunca antes visto na civilização humana. À entrada do século XIX, como disse antes, os trabalhadores não possuíam ainda as suas próprias organizações, organizações que falassem por eles, que respondessem aos seus problemas concretos, que agregassem a sua força. Dessa reacção e da acção que lhe sucedeu surgiram as respostas à contradição estabelecida entre um movimento opressor organizado e profundamente poderoso, face à fraqueza, isolamento e incapacidade de resposta congruente e consequente dos trabalhadores. A resolução da contradição dá-se com a criação dos sindicatos, primeiro e dos partidos e movimentos de classe (anarquistas, socialistas, comunistas), depois. Depois da conduta reactiva, manipulada e emocional, sucedeu-se a conduta racional, planificada. Típica da serenidade de quem já descarregou a sua raiva e procura, após o escape, a solução efectiva para os problemas identificados.

Destas formas organizacionais nasce a capacidade de resposta ao movimento reaccionário e a agregação da força individual em força colectiva. Daí surgiram revoluções como a Russa, Cubana, Portuguesa, Chinesa, catalisadores de mudança que associados à capacidade destas organizações, obrigaram, mesmo no ocidente capitalista, à concessão do estado social europeu. Aquele que hoje todos sentimos em causa e ameaçado. Aquele que o capital ameaçado cobiça, por poder-lhe proporcionar, aquando nas suas mãos, incontáveis lucros, também compensatórios da perda de poder à escala mundial.

É por isso que digo que, mesmo que a narrativa dominante tenha transmitido aos trabalhadores que as organizações existentes não falam por si, aos poucos, o isolamento, a necessidade de compreensão e a procura de acções mais eficazes na mudança do estado de coisas, fará reconectar toda esta força com as suas organizações. Estas, como é óbvio, também terão de a atrair e representar, exigindo tal resposta uma coragem verdadeiramente revolucionária, capaz de imprimir um movimento dialéctico de adaptação, primeiro, e resposta e transformação ás condições materiais existentes, hoje tão travestidas de novas roupagens. Chamemos-lhes uma “batata”, vestidos de azul ou vermelho, será em organizações de classe, de pendor revolucionário que a classe trabalhadora encontrará, uma vez mais, a libertação.

Não será um caminho fácil, a prosseguir num ocidente decadente e em colapso. Não podemos desligar da sensação de perda que as populações desiludidas sentem, o sentimento de ameaça às suas raízes, à sua cultura, aquele que foi um movimento constante e ainda muito presente, de transferências sucessivas de dimensões da nossa soberania nacional. Se as fronteiras da migração se abriram, foi porque a EU assim o decidiu, uma vez que, nos termos do Tratado de Lisboa, esta matéria é da sua competência; se o trabalho se degradou, foi porque a EU nos destinou uma economia de baixo perfil, voltada para o turismo e os serviços; se a moeda compra menos e tudo parece mais caro, tal sucede porque perdemos a soberania monetária; se sentimos que os serviços públicos se degradam, tal sucedeu porque transferimos a soberania orçamental e financeira, limitando a liberdade de investir nos serviços públicos e de construir um sector público capaz de impulsionar a economia; se sentimos a energia cara, os combustíveis dispendiosos, tal sucede porque transferimos a soberania económica, sujeitando-nos à agenda privatizadora e deslocalizadora da EU; se sentimos o país a ficar para trás, os jovens a abandonar-nos, tal se deve à agenda de mobilidade que visa fornecer de mão de obra qualificada os países mais ricos.

A prova de que este movimento é meramente reactivo, reaccionário, por mais explicável e compreensível que pareça ser, reside no facto de nenhuma das dimensões que causam esta reacção, ter resposta no programa dos partidos “populistas” ou “demagógicos” que agregam estes votos, demonstrando que apenas beneficiam da máquina mediocrática, tal como os seus irmãos do centrão e da esquerda fofinha. Se se tratasse, efectivamente, de um processo de mudança, todos estes problemas contariam com uma resposta e, à excepção dos migrantes asiáticos, que se pretendem expulsar, nenhum dos reais problemas sociais que causam esta sensação de insegurança encontra resposta nos programas das AfD, de Trump, da AD, de Simeon ou Le Pen. Tal como se vê agora com Meloni. A resposta a este estado de coisas exige muito mais do que falar mal de tudo e todos, exige a coragem e capacidade de romper, efectivamente, com os poderes instituídos. Sejam eles o da EU, direita neoliberal reaccionária, mas globalista, sejam os da “nova direita” Trumpista, reaccionária, mas tradicionalista, que opta por atrair os trabalhadores, atacando outros trabalhadores mas nunca quem os explora ou quem os escraviza.

Sem esta resposta, no caso Português, uma procura das suas origens, da sua história e raízes e uma viragem para o mundo, sem intermediários ou paizinhos – a este respeito o Chega nem a fractura faz com a OTAN e é isso que o torna “tolerável” face à AfD ou a Le Pen– beneficiando das pontes construídas outrora, das relações com os países de língua portuguesa, com as regiões como Goa ou Macau que nos conectam às superpotências da actualidade e do futuro, Portugal continuará a ser carne para canhão de países decadentes que procuram segurar-se tratando-nos como o seu “pátio das traseiras”.

Procurar essa resposta implica a coragem necessária para dizer que esta EU falhou, que se trata de um resquício da guerra fria e nenhuma função mais lhe sobra do que a instrumentalização das nações mais pequenas, a extensão artificial das fronteiras da OTAN e o esgotamento dos nossos parcos recursos, para seu benefício, para benefício dos directórios de poder que a alimentam e controlam. É bem visível a instrumentalização que França e Alemanha estão a fazer da União Europeia, num momento de corrida às armas, usando-a como extensão das suas estratégias belicistas.

Símbolo desta EU perdida no mundo e em si própria é, uma vez mais, o advento de um poderoso movimento reaccionário, russófobo e neocolonial no seu seio. Seja ele alimentado pela ganância globalista imposta pelas agendas destrutivas de Von Der Leyen ou pelo Trumpismo isolacionista da “nova direita”.

Quanto mais depressa o clarificarmos, mais depressa construiremos o novo mundo que surgirá destas ruínas.