Italia, anno 2025: la principale ditta di produzione di tradizionali macchine da caffè moka, Bialetti, viene ceduta ai cinesi. È la fine di un’era, un colpo simbolico che trafigge l’immaginario collettivo italiano e la storia del Paese.

Andiamo per ordine

La Moka Bialetti è molto più di una semplice caffettiera: è un’icona del design italiano e un simbolo della cultura del caffè casalingo. La sua storia è profondamente legata all’ingegno e alla visione di Alfonso Bialetti, l’inventore di questo piccolo capolavoro di alluminio.

Nel 1933, in pieno periodo fascista, nel bel mezzo della rapida industrializzazione, Alfonso Bialetti inventa la Moka Express. L’idea gli venne osservando il funzionamento delle lavatrici a vapore dell’epoca: notò che il vapore poteva spingere l’acqua attraverso un filtro, estraendo il caffè. Ne derivò un meccanismo semplice ed efficiente. Il nome, Moka, deriva dalla omonima città nello Yemen, nota per il suo buon caffè. La Moka venne realizzata in alluminio, un materiale leggero e poco costoso, abbondante in Italia grazie all’autarchia fascista. Il design ottagonale, diventato iconico, era pratico ma anche elegante. E tale è rimasta fino ad oggi, con qualche edizione più “ammodernata”, sempre accessibile e indiscutibilmente la più emblematica delle moke.

Dopo la guerra, fu Renato Bialetti, figlio di Alfonso, a portare la Moka al successo commerciale. Era un imprenditore con un grande fiuto per il marketing. È del 1953, invece, la creazione del celebre “Omino coi baffi”, il logo del marchio Bialetti, disegnato da Paul Campani. L’omino è ispirato proprio a Renato, con i baffi e il dito alzato. Renato punta su pubblicità innovative per l’epoca (come i caroselli televisivi) e distribuisce capillarmente la Moka, facendola diventare uno standard nelle case italiane e poi europee.

Negli anni ‘50-‘70 la Moka diventa un oggetto simbolo del boom economico italiano e della ritualità quotidiana del caffè casalingo. Una vera e propria rivoluzione che, per gli italiani che del caffè ne fanno una questione identitaria e anche politica, viene recepita con immenso apprezzamento.

Arriviamo al giorno d’oggi e in data 17 aprile 2025 finisce l’era di uno dei prodotti italiano più iconici. Bialetti Industrie ha ceduto il 78,567% del capitale a Nuo Octagon, società italiana per il 505 di Nuo Capital, il fondo di private equity della potentissima famiglia cinese Pao-Cheng.

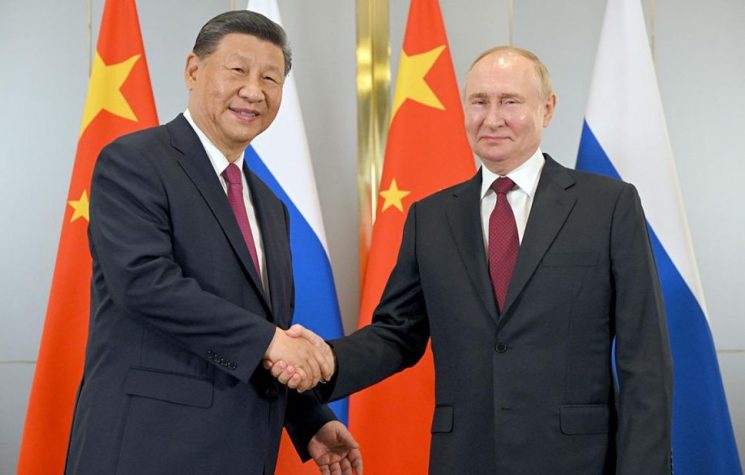

Nuo, acronimo di New Understanding Opportunities, procederà al delisting dalla borsa e ad attuare un nuovo piano di investimenti internazionali, il tutto mentre l’Italia col suo Governo spinge nuovamente in senso anti-cinese, nonostante le gravose politiche dei dazi americani.

La colpa, si sa, non può essere mai del padrone…

Moka, simbolo identitario e politico della modernità italiana

La Moka, per noi italiani, non è solo un oggetto di uso quotidiano, bensì rappresenta un rito domestico, un’eredità culturale e una dichiarazione di identità nazionale. Dietro alla sua semplicità formale e funzionale, si cela un universo simbolico che tocca la storia, la politica, la società e persino l’immaginario collettivo italiano.

Il suo utilizzo quotidiano scandisce il tempo della casa, della famiglia, della pausa. In un paese in cui il bar è un’istituzione sociale, la Moka ha democratizzato l’esperienza del caffè espresso, portandolo nel cuore dell’ambiente domestico. Preparare il caffè con la Moka è un gesto rituale, spesso carico di memoria: evoca le mattine d’infanzia, le chiacchiere con i nonni, le domeniche lente. In questo senso, la Moka è un oggetto con grosso potenziale affettivo, che lega le generazioni e crea una continuità emotiva tra passato e presente.

Ma il significato della Moka va oltre la sfera privata. Essa è anche un simbolo politico e culturale della modernità italiana. Negli anni del boom economico, quando l’Italia passa da paese agricolo a potenza industriale, la Moka incarna il sogno della modernizzazione accessibile: un piccolo oggetto industriale che rappresenta progresso, ingegno e design, ma senza perdere il contatto con la tradizione. È l’esempio perfetto del “made in Italy” che unisce funzionalità e bellezza, quotidianità e stile.

La sua diffusione internazionale ha poi trasformato la Moka in ambasciatrice silenziosa dell’italianità nel mondo. Esposta nei musei di design, celebrata in film e canzoni, è diventata una delle icone culturali più riconoscibili, insieme alla Vespa e alla Fiat 500. Ma a differenza di questi oggetti, la Moka è rimasta legata alla sfera intima, alla cucina più che alla strada, mantenendo un’aura popolare, quasi anti-elitaria.

In tempi recenti, con il diffondersi delle macchine da caffè a capsule e l’omologazione globale del gusto, la Moka è diventata anche un simbolo di resistenza culturale ed ecologica. Chi continua a usarla spesso lo fa per scelta consapevole: per rifiutare la plastica monouso, per sottrarsi alla logica del consumo veloce, per recuperare il senso del tempo e del gesto. In questo senso, la Moka diventa una dichiarazione politica: un modo per affermare uno stile di vita più lento, più sostenibile, più autentico.

La più drammatica ironia – che assomiglia più ad una tragedia – è che sia proprio la Cina a salvare l’azienda dal fallimento. Ciò è simbolo inequivocabile, prima di tutto, che non esiste più alcuna capacità di intervento dello Stato nelle questioni legate all’economia statale, al commercio e al mercato. Un tempo, il Governo sarebbe intervenuto per salvare una azienda simbolo ed icona del patrimonio culturale, oggi invece “osta troppo”, è “fuori budget” dunque è meglio lasciarla sprofondare nell’abisso del liberalismo più sfrenato, nel mentre che lo Stato spreme i cittadini per fare una guerra suicida contro un Paese lontano. Ha senso, no?

Così come viene da chiederci il senso della opportunità politico anche nel contesto europeo: possibile che non sia stata trovata un’azienda disponibile ad investire? Ulteriore dimostrazione, anche in questa sede, che non c’è più un soldo da poter spendere e che le relazioni internazionali, quelle vere, sono una cosa ben diversa dalle chiacchiere di Bruxelles. Racconteremo ai nostri nipoti che la demolizione controllata di ogni residuo di autonomia ed orgoglio identitario è andata benissimo, tanto che non c’è rimasto più nemmeno un chicco di caffè.

Dunque lasciamo che siano i nostri “avversari” (così li chiamano nei palazzi sacri della politica a Roma) a prendersi il merito, sottolineando ancora una volta che le geometrie economiche del mondo sono cambiate, inesorabilmente. Non c’è nemmeno più lo spicciolo per prendersi un caffè.