L’enigma delle relazioni Italia-Russia, la cui popolazione non condivide, per la maggior parte, l’atteggiamento estremamente aggressivo dell’UE nei confronti di Mosca.

Pochi giorni orsono i mezzi di informazione italiani riportano la notizia in merito al corteo contro la guerra promosso a Roma dal movimento 5 stelle, sotto la guida di Giuseppe Conte. L’evento in sè può essere interpretato in svariati modi: si tratta della maggiore manifestazione dell’opposizione sin dall’insediamento del governo Meloni e con le 100’000 persone che porta in piazza è anche una delle maggiori espressioni di un’opinione pubblica antibellicista sin dall’inizio della crisi russo-ucraina che sta riscrivendo un ordine planetario instauratosi oltre 30 anni prima.

Se da un lato non si può negare il relativo spessore dell’iniziativa – numeroso il corteo, anche se non numerosissimo – occorre purtroppo sottolineare come sollevi più domande di quante non ne risolva in realtà. Il punto è che nessuna iniziativa, per quanto imponente possa essere, sembra capace di modificare un assetto prestabilito della politica italiana, deciso a monte del convenzionale processo democratico da poteri slegati dal controllo degli stassi cittadini: il pur cospicuo numero di manifestanti – unito al numero di associazioni di amicizia russo/italiana – per non parlare della vasta presenza favorevole alla Russia presso il pubblico che si esprime traverso le reti sociali, stride con lo spettacolo che le istituzioni nazionali hanno offerto negli ultimi mesi. I ripetuti attriti che hanno visto coinvolto il presidente Mattarella – i cui attacchi al capo di stato russo hanno dato vita ad un’inevitabile ed imbarazzante collisione col ministero degli esteri della Fed. Russa – in rapporto a sondaggi che ormai indicano come meno del 40% degli italiani ancora supporti politiche di finanziamento militare al governo ucraino, costituiscono una testimonianza di un grande scollamento di fondo.

La chiave di comprensione di tutto chiaramente consiste in una domanda di fondo, antica, ovvero il rapporto che intercorre tra governanti e governati: in quale misura i primi rappresentino per davvero i secondi ed il loro interesse, ma in ultima istanza – cosa ancor più critica – fa nascere domande altrettanto complesse, ossia cosa si intenda per “interesse nazionale” o ancora in quale misura in singoli stati nazionali – ormai commissariati da sovrastrutture collettive di tipo politico o economico -abbiano ancora un peso.

Nel concreto il quesito in merito agli attuali rapporti tra l’Italia e la Russia nonchè sul pacifismo che anima le parate contro il riarmo europeo imposto da Bruxelles, rappresenta un vero e proprio vaso di Pandora, nella misura in cui obbliga ognuno – individuo o partito – ad affrontare una complessa riflessione che coinvolge le fondamenta stessa dell’identità nazionale, delle fedeltà politiche all’interno della società ed il loro significato nella cornice della sovrastruttura politica europea: difficile percorso intellettuale che implica affrontare nodi irrisolti della storia sin dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale.

La grave realtà storica che riguarda l’Europa occidentale dopo il 1945 è che esso – o meglio i suoi stati costituenti principali – ha cessato di costituire il fulcro decisionale degli affari mondiali, devolvendo tale prerogativa a potenza extraeuropee, in primo luogo a Washington: si parla di una vera e propria metamorfosi ontologica di portata storica, ovvero un mutamento traverso il quale i principali stati europei hanno abdicato alla politica di potenza ed affermazione che li caratterizzava nei secoli precedenti accettando di venire assorbiti in un grande “contenitore” geopolitico a guida statunitense, genericamente denominato “occidente”. Quest’ultimo, in senso geopolitico più definito, nasce dunque al termine dell’ultimo conflitto mondiale: lo stato italiano non fa alcuna eccezione e in quanto nazione sconfitta – con l’armistizio incondizionato dell’8 settembre 1943 – viene inserita di forza e profondamente nel nuovo sistema che è in preparazione. A partire quindi dalla resa incondizionata di allora segue una lunga serie di tappe grandi e piccole che scandiscono il percorso della nuova Italia democratica: la fine della monarchia compromessa col fascismo, il trattato di pace del 1947 con gli alleati, il nuovo assetto costituzionale (del medesimo anno), quindi le prime elezioni libere da una generazione che vedranno l’affermarsi del sistema partitocratico dominato dalle correnti politiche protagoniste della resistenza, tra cui preponderante la Democrazia Cristiana che in sostanza determina l’orientamento del paese per i successivi 50 anni di storia sociale e politica.

Tutto ciò è ben conosciuto, si tratta di storia da manuale, eppure troppo spesso se ne dimentica una conseguenza fondamentale: se è vero che la dimensione interna della vita politica nazionale rimase in buona parte inalterata dopo il 1945 – portando i propri cittadini a credere che nulla fosse cambiato – lo stesso non si può dire per quanto concerne la dimensione esterna ossia quella estera, che oggi giorno è il punto caldo del dibattito. In pratica la politica estera italiana – campo vitale per qualsiasi stato che si definisca sovrano – per forza di cose si trova ad essere completamente dissociata da una qualche volontà popolare vale a dire che è in affidamento esclusivo alle forze di governo: la cosa è normale prassi delle politica internazionale (nella maggior parte degli stati gli accordi diplomatici non possono ad esempio essere oggetto di referendum, e nel caso italiano questo è sancito dalla stessa costituzione), se non fosse che ai governi italiani non è permesso agire liberamente – come sarebbe nel caso di una potenza sovrana – bensì sono ridotti al ruolo di intermediari per conto di un potere superiore collocato tra Bruxelles e Washington.

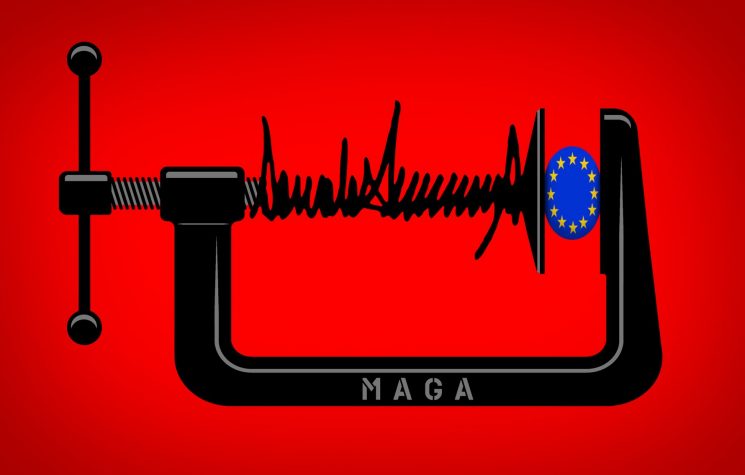

Tale contesto nell’opinione pubblica dà vita ad uno dei più estesi ed inestricabili equivoci semantici mai verificatisi: l’impossibilità di scindere – nel discorso comune – l’Unione Europea dall’Alleanza Atlantica (e quindi da un generico “occidente”) ovvero tra interesse europeo ed interesse atlantico , porta di conseguenza ad una confusione inesauribile in merito alle fedeltà ideologiche, sulla visione del mondo ed altera la comprensione di un concetto di base come quello di “pace”. Per la precisione ci si domanda cosa significhi esattamente essere “pacifisti” nell’odierna cornice della guerra russo/ucraina e a quali schieramenti partitici dovrebbe corrispondere: un noto intellettuale “gramsciano” come Angelo d’Orsi – già docente di cattedra di storia del pensiero politico all’Università di Torino – ha messo in luce il fatto quando, durante un comizio per la pace ha espresso il proprio supporto per Trump nel caso quest’ultimo intraprendesse un percorso finalizzato alla conclusione del conflitto; posizione in realtà adottata anche sull’estremo opposto dello spettro ideologico.

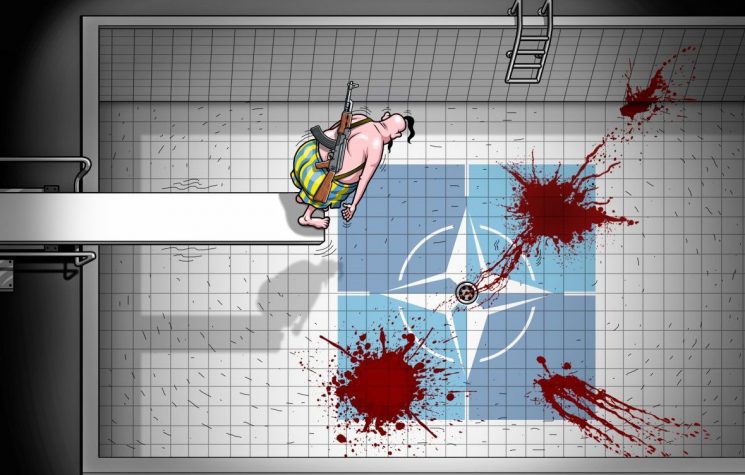

L’episodio sottolinea la convergenza della sinistra radicale e della destra sovranista da un lato, e all’opposto la convergenza del polo progressista e conservatore (ossia dei moderati) verso un approccio di supporto nei confronti del tradizionale sistema di difesa euro-atlantico: questo significa in altre parole che la faglia di divisione nel mondo politico e sociatà italiana non riguarda più le categorie tradizionali di destra e sinistra, ma piuttosto la visione del mondo occidentale/atlantista contro una nuova di matrice multipolare. Il dilemma è che l’atlantismo è instaurato ed interiorizzato da quasi 80 anni presso le istituzioni, precludendo qualsiasi autentica revisione di tale assetto di base da parte della classe dirigente – come il governo Meloni ha dimostrato – malgrado l’evidente retroterra di relazioni positive che l’areale italiano storicamente potrebbe avere nei confronti dello stato russo: in pratica si ha a che fare con un potenziale “sommerso” di affinità che le circostanze tuttavia celano. Dimostrazione di questa discrepanza, l’avvento dell’amministrazione Trump, il cui fermo impegno per una soluzione alla crisi militare russo/ucraina è stata accolta con favore da ampi strati del mondo politico – a partire dalla Lega di Salvini – dal momento che in tal modo è possibile esprimere il proprio sostegno ad una soluzione negoziata del conflitto senza essere accusati di tendenze filorusse (accusa ormai convenzionale che si utilizza contro chiunque non aderisca strettamente all’agenda dell’Alleanza Atlantica e di Bruxelles).

Da questo punto di vista si può dire che la nuova amministrazione statunitense ha determinato due effetti: da un lato ha disorientato la politica italiana (assieme al resto del continente) creando una frattura all’interno dell’occidente stesso tra UE e USA che ha costretto per la prima volta a scindere tra interesse di Washington e quello di Bruxelles; dall’altro ha reso possibile – nel contesto politico italiano – l’emergere di un fronte organizzato contro la guerra e contro il riarmo assai più esteso e visibile di quanto non fosse prima, che sottolinea come solo il 32% degli italiani sia favorevole all’aumento della spesa militare prevista dalla commissione europea.

Come se non bastasse anche dai vertici militari italiani trapela scetticismo in merito alla guerra in corso: a differenza di Francia e Gran Bretagna, svariate sono le fonti che anzichè aderire alla linea intransigente della narrativa ucraina, propendono invece per una più razionale analisi della realtà sul campo, prendendo atto della situazione disastrosa delle forze armate di Kiev e pertando sottolineando il non realismo delle richieste di Volodymir Zelensky (a tale proposito si esprime con grande chiarezza l’analisi di Gianandrea Gaiani dalle pagine di “AnalisiDifesa” nel dire come la ricerca di una pace giusta sta portando “verso una disfatta ineluttabile”. Ancor più il generale Fabio Mini -generale di corpo d’armata ed ex stato capo di Stato maggiore del Comando NATO per il Sud Europa – il quale non ha esitato ad esprimere tutto il proprio scetticismo in merito alle mosse del governo ucraino che avrebbe deciso di iniziare le trattative solo su pressione di Trump, ma in realtà senza alcuna intenzione di trattare, ovvero avanzare richieste impossibili solo allo scopo di ottenere una tregua temporanea che consenta di guadagnare tempo sul campo).

In definitiva, l’Italia e il suo rapporto con la Russia si presenta ancora una volta come un’enigma di non facile interpretazione: da un lato un’incontestabile appartenenza al blocco occidentale, ma dall’altro un paese sostanzialmente non ostile a Mosca, come dimostra la riluttanza da parte di gran parte del mondo politico – la premier Giorgia Meloni e il ministro Crosetto in primo luogo – che ribadisce da sempre contrarietà ad un coinvolgimento italiano diretto nel conflitto a differenza dei “falchi” (asse franco-britannico e Germania) optando invece per un contenuto supporto economico ossia il minimo indispensabile per motivi di immagine, si direbbe.

La penisola, come tante altre volte nella storia, riflette la propria natura geografica e culturale che ne fa una terra ponte tra differenti civilizzazioni: una realtà mediterranea, quasi di confine, estranea all’intransigenza dei maggiori protagonisti europei – Berlino, Londra e Parigi – dei quali non può condividere fino in fondo lo slancio bellicistico, ma al tempo medesimo timorosa di esprimere apertamente la propria vocazione al dialogo per timore di ripercussioni. Proprio tale mancanza di decisione ha impedito finora al paese di esprimere il proprio massimo potenziale in veste di mediatore tra il mondo russo – nuovamente protagonista geopolitico di questo secolo – e quello europeo che proprio in questo momento si trova a dover ridefinire la propria identità e il proprio futuro: risolvere l’enigma dell’identità italiana post 1945, potrebbe dare un contributo fondamentale al riassestamento di una più grande identità europea ed al suo equilibrio rispetto a Mosca.