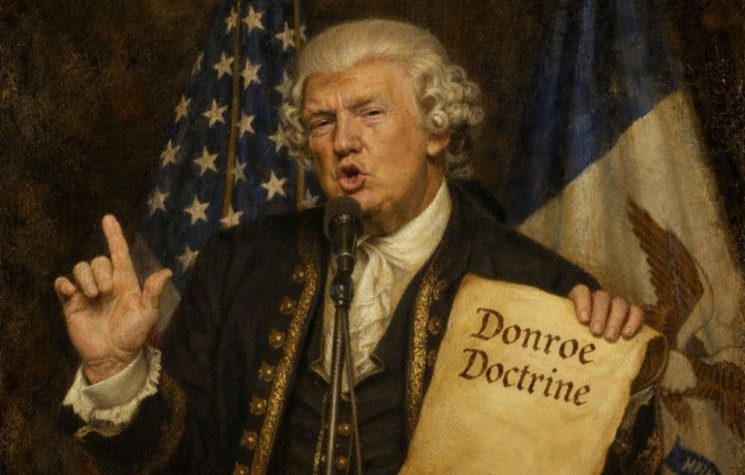

Le recenti guerre commerciali intraprese dagli Stati Uniti nei confronti di Canada, Messico ed Europa rappresentano un fenomeno di notevole impatto sul sistema economico internazionale. Potrebbero tali conflitti favorire un riavvicinamento economico tra Stati Uniti e Russia?

Le recenti guerre commerciali intraprese dagli Stati Uniti nei confronti di Canada, Messico ed Europa rappresentano un fenomeno di notevole impatto sul sistema economico internazionale. Si tratta di scelte protezionistiche, caratterizzate dall’imposizione di dazi significativi su una vasta gamma di prodotti importati, ed hanno suscitato preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze sulle dinamiche del commercio globale e sulle relazioni economiche tra le principali potenze mondiali. In particolare, emerge la questione se tali tensioni possano favorire una maggiore cooperazione commerciale, economica e di investimento tra Stati Uniti e Russia. Le principali domande che sorgono sono: quali saranno le conseguenze di queste guerre commerciali sul commercio globale e sulle economie coinvolte? Potrebbero tali conflitti favorire un riavvicinamento economico tra Stati Uniti e Russia?

Il contesto dei conflitti commerciali in corso

Le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner economici non sono un fenomeno nuovo, ma si sono intensificate nell’ultimo decennio con un ritorno delle politiche protezionistiche.

Per ciò che riguarda il Canada e il Messico, gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio provenienti dal Canada e dal Messico, suscitando reazioni negative da parte di entrambi i Paesi. Le relazioni commerciali nordamericane, tradizionalmente basate su un accordo di libero scambio (USMCA, ex NAFTA), sono state gravemente danneggiate da queste misure.

Nel vecchio continente, invece, abbiamo l’UE che è stata colpita da tariffe sulle importazioni di automobili e altri beni di lusso, in risposta ai dazi europei sui prodotti agroalimentari statunitensi. Le tensioni tra Stati Uniti ed Europa hanno portato a un inasprimento delle relazioni transatlantiche, compromettendo la stabilità economica di entrambe le parti.

Le guerre commerciali portano inevitabilmente a un aumento dei costi di produzione, che si traduce in una crescita dell’inflazione e in una riduzione della competitività delle imprese. L’imposizione di dazi rende più costosi i beni importati, con ripercussioni su diversi settori economici: le industrie che dipendono da componenti importati, come quella automobilistica e tecnologica, risentono fortemente dell’aumento dei prezzi; i produttori statunitensi di soia, carne e latticini hanno subito perdite significative a causa delle ritorsioni commerciali da parte di Canada, Messico e UE; il turismo e i trasporti transatlantici sono stati colpiti dalle tensioni economiche, riducendo la crescita del settore (per una cronologia delle dichiarazioni del governo americano sulle politiche commerciali degli ultimi tre mesi, si legga qui).

L’interruzione delle catene di fornitura globali è una delle conseguenze più gravi delle guerre commerciali (e, ricordiamoci, è una conseguenza che ha un impatto anche su molti altri Paesi che apparentemente non sembrano coinvolti in maniera diretta, ma che in realtà dipendono dall’andamento di quel mercato). L’industria moderna dipende da una rete complessa di fornitori internazionali, e le tariffe doganali aumentano i costi di produzione, rendendo meno efficiente il commercio globale.

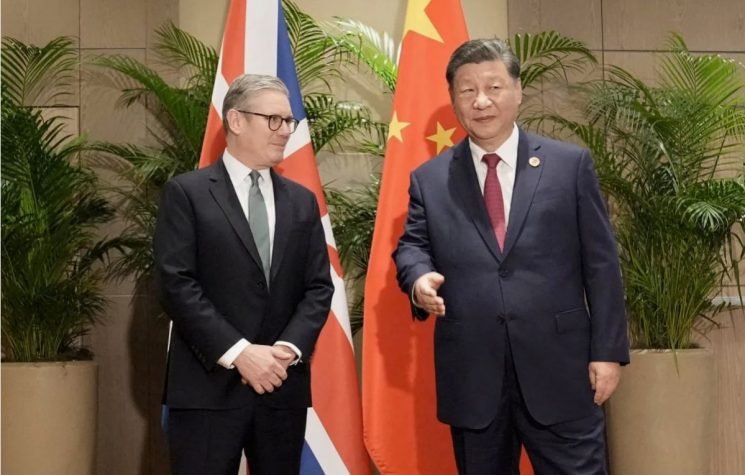

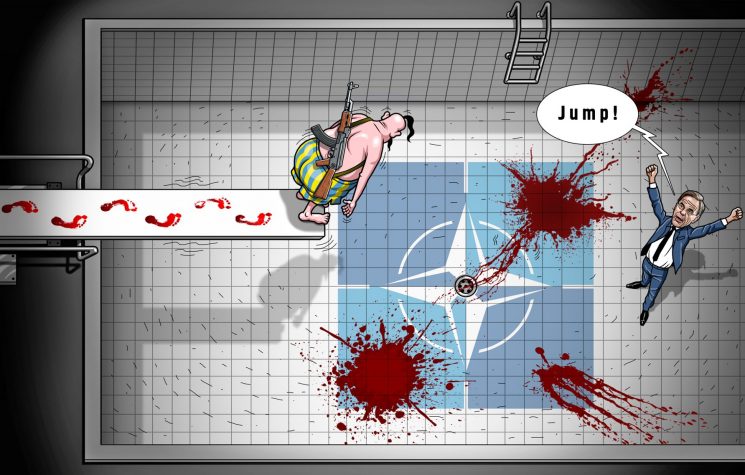

Le alleanze occidentali indebolite

Le guerre commerciali non sono solo una questione economica, ma hanno profonde implicazioni geopolitiche. È ormai risaputo e conclamato il fatto che le politiche sanzionatorie siano state uno strumento di indebolimento programmato per l’Europa.

I dati mostrano che l’UE ha un significativo surplus commerciale con gli USA nel settore dei beni, pari a 157 miliardi di euro nel 2023. Tuttavia, nel campo dei servizi, l’UE registra un deficit di 109 miliardi. I legami economici tra le due aree non sono quindi così sbilanciati come spesso viene affermato. Le imprese europee esportano molti beni verso gli Stati Uniti, ma d’altra parte l’Europa acquista molti servizi, in particolare digitali, da loro. I dazi americani sui beni europei potrebbero danneggiare i settori più dipendenti dal mercato statunitense, con impatti differenti a seconda dei Paesi e dei tipi di beni colpiti (come le automobili). È possibile che ci sia l’intento di sfruttare questa disparità per dividere gli Stati membri dell’UE e spingerli a negoziare separatamente, mentre la politica commerciale dovrebbe rimanere di competenza esclusiva dell’Unione. Già alcuni stanno avanzando l’idea di negoziare condizioni favorevoli a scapito degli altri, ma è chiaro che l’UE dovrebbe mantenere un approccio unificato per esercitare maggiore influenza nelle trattative. Il mercato unico europeo è il più grande del mondo, con circa 450 milioni di persone che rappresentano il 20% del PIL globale.

Risulta chiaro che l’Europa dovrà adottare una strategia che combini sia pressioni che incentivi, per poter rimanere nel gioco internazionale.

Vediamo il tutto secondo il tradizionale detto del bastone e della carota. Il “bastone” potrebbe essere l’espansione verso altri mercati oltre agli Stati Uniti, accompagnata dalla possibilità di imporre controdazi. La Commissione Europea ha già preparato un piano di tariffe per i prodotti e i servizi provenienti da oltreoceano. Tuttavia, una guerra commerciale non sarebbe vantaggiosa per nessuna delle due parti. La “carota” potrebbe consistere nell’aumentare le importazioni di energia, in particolare gas naturale liquefatto, dagli USA, una mossa che, pur comportando qualche compromesso sulla transizione ecologica, permetterebbe anche un definitivo distacco dalla Russia. L’acquisto di armamenti sarebbe, ovviamente, ben accolto a Washington, dove gli interessi commerciali si sovrappongono a quelli strategici di autonomia difensiva e preferenza per l’industria europea del settore.

Un punto fondamentale da sottolineare è che i dazi non sono uno strumento efficace o sufficiente per riequilibrare un disavanzo commerciale, che dipende da numerose variabili macroeconomiche. Il disavanzo degli Stati Uniti, in particolare, deriva dall’esportazione verso gli USA della capacità produttiva di Europa, Cina e altre regioni del Sud Globale, che non viene assorbita dai consumi di queste aree. Per di più, i dazi tendono a danneggiare sia chi li impone che chi li subisce, agendo come una tassa che finisce per ricadere sui consumatori. Sebbene i dazi possano aumentare la domanda per i produttori locali, difficilmente questo effetto è selettivo, soprattutto in contesti produttivi complessi dove un singolo prodotto è composto da numerosi componenti provenienti da tutto il mondo. In effetti, i dazi tendono a generare inflazione generalizzata. È però difficile riconoscere in queste decisioni una base solida di teoria economica; di conseguenza, l’Europa e il resto del mondo dovranno adattarsi ai cambiamenti nei comportamenti americani.

Questo è esattamente ciò che stiamo cominciando a vedere. Recentemente, la Presidente della Commissione Europea e l’intero Collegio dei Commissari sono stati in India, dove è stato annunciato che entro l’anno verrà concluso un accordo di libero scambio con il Primo Ministro Narendra Modi, accordo che è stato oggetto di discussione per anni. Se l’accordo dovesse essere firmato, sarà il più grande trattato di libero scambio del mondo, un chiaro segnale dei cambiamenti in corso nell’economia globale. I dazi e altre considerazioni geopolitiche potrebbero spingere diversi Paesi a rafforzare le loro relazioni con l’UE, mentre allo stesso tempo l’Unione potrebbe valutare nuove alleanze con altre aree del mondo, rivedendo anche le sue relazioni con la Cina, che potrebbero deviare dalle linee guida di de-risking della prima Commissione von der Leyen.

Un grave rischio associato al ritorno dei dazi è l’incertezza che ne deriverebbe per i mercati globali. In un’economia interconnessa, le catene di approvvigionamento potrebbero essere disturbate dai cambiamenti improvvisi, aumentando i rischi di scarsità o di aumento dei costi per specifici prodotti. Le incertezze legate ai dazi potrebbero influire sulle decisioni aziendali, inducendo le imprese a posticipare gli investimenti o a congelare le strategie di sviluppo.

USA e Russia torneranno a scambi equilibrati?

Non è facile da prevedere, al momento, un ritorno a relazioni commerciali stabili e vantaggiose per entrambi. Gli USA devono ancora metabolizzare l’ormai inarrestabile caduta del dollaro da moneta predominante nella finanza internazionale. La Russia e la Cina stanno in qualche modo facendo un grande favore all’America, perché hanno continuato ad usare i dollari in molte transazioni, quasi tutte, senza cancellare la presenza della valuta americana dai loro portafogli.

Può sembrare un dettaglio secondario, ma in realtà è un assist significativo, che diplomaticamente rappresenta un soft power molto convincente, perché è come se dicessero “non vogliamo che tua sia l’unico a decidere le regole del mercato, ci siamo anche noi, ogni Paese deve poter mettersi in gioco presentando le proprio regole, ma non vogliamo che tu muoia di fame, non vogliamo replicare la medesima logica imperialistica”. Una vera lazione di stile, ce ne renderemo conto.

Se gli Stati Uniti continueranno a perseguire una politica protezionistica, le tensioni con Canada, Messico ed Europa potrebbero aggravarsi ulteriormente. Questo scenario comporterebbe una maggiore frammentazione del commercio internazionale, unito al rafforzamento di blocchi economici alternativi, come BRICS e la Belt and Road Initiative guidata dalla Cina, ma anche un’accelerazione della de-dollarizzazione con un ritmo di verso da quello tenuto fino ad oggi, con alcuni Paesi che cercherebbero alternative al dollaro statunitense per il commercio internazionale.

Un altro possibile esito sarebbe un’inversione di tendenza verso il multilateralismo e il ritorno al negoziato commerciale con gli alleati storici. In questo caso gli Stati Uniti potrebbero rivedere la loro strategia economica per ripristinare le relazioni con Europa e Nord America e la Russia rimarrebbe in una posizione privilegiata ma non esclusiva, è ovvio, nelle relazioni commerciali statunitensi, con un incremento della cooperazione economica probabilmente molto moderato.

In un’ipotesi più estrema, Washington si troverà a non avere altra scelta se non quella di accettare le condizioni dei Paesi che stanno guidando la transizione multipolare.

In conclusione, quello che possiamo già dire è che gli Stati Uniti si trovano di già a dover trattare con la nuova maggioranza globale per decidere cosa fare del proprio futuro. Una bella inversione di paradigma. Facendo una parafrasi in stile americano, potremmo dire che si tratta di “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”.