Escreva para nós: info@strategic-culture.su

Como vimos no último texto, em Sobre a liberdade, o liberal Stuart Mill defende o controle estatal sobre a procriação, que seria feito tanto para poupar da existência os pobres (criminalizando a sua reprodução), quanto para aumentar o salário da classe trabalhadora (a lei da oferta de da procura tornaria a mão de obra mais cara com sua escassez). Na verdade, as coisas não são tão simples: o sustento da prole é um poderoso motivo para pedir aumento, e é possível que patrões paguem baixos salários apenas para aumentar a margem de lucro. A ausência de espaço para negociação põe a nu o veio tecnocrático e antipolítico do liberalismo de Mill, ao menos nessa fase. (Depois Mill vira socialista, mas Sobre a liberdade é, de longe, a obra mais importante dele.)

Vimos também que a lei da oferta e da procura valeu, sim, mas para baixar os salários com o ingresso compulsório das mulheres no mercado de trabalho. E aí ficou-se com o pior dos mundos: dois salários são necessários para manter um lar com poucos filhos, dos quais a mulher nem sempre consegue cuidar.

Mas o malthusianismo parecia ser, em si mesmo, um motor do pensamento de Mill – já que ele era o promotor da atual guerra de todos contra todos nas famílias.

Vejamos bem: Mill é, tal como Humboldt, um entusiasta do casamento como expressão de uma afeição cambiante, que pode se desfazer a qualquer momento. “O barão Wilhelm von Humboldt”, diz ele no último capítulo, “declara estar convencido de que compromissos que envolvem relações ou serviços pessoais nunca deveriam ser legalmente condicionados a uma certa duração de tempo; e que o mais importante desses compromissos, o matrimônio, tendo a peculiaridade de que seus objetivos estarão frustrados a menos que os sentimentos de ambas as partes estejam em harmonia, não deveria requerer mais do que a declaração da vontade de umas das partes para dissolvê-lo”.

Mill admite que o casamento, por ele entendido como uma “relação estabelecida por contrato entre duas partes”, “cria uma série de obrigações”. Essa relação firmada em contrato traz “consequências estabelecidas para outros, se […] deu existência a uma terceira parte”, leia-se, o filho, de modo que, só havendo procriação, “criam-se obrigações por ambas as partes contratantes para com essas terceiras pessoas.” A obra é de 1859. A Inglaterra havia acabado de passar, em 1857, a Matrimonial Causes Act (Lei de causas matrimoniais), que considera o casamento um contrato civil em vez de um sacramento religioso. Àquela época, a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho era uma utopia. Mesmo assim, Mill só considerava que um homem tinha obrigações inerentes com a mulher que levara ao altar caso houvesse filhos – do contrário, poderia largá-la à própria sorte.

Vamos então aos filhos. No último texto, vimos que Mill pretende criminalizar a reprodução daqueles que não podem dar boas condições à prole – e ainda nem vimos quais condições seriam essas. No caso do divórcio, portanto, não há nenhuma excepcionalidade: os pais devem ter condições de arcar com certos custos da prole e ponto final, não interessando se estão casados ou divorciados, ou se foram apenas amantes. Como resolver isso numa época anterior ao exame de DNA, não se sabe – mas percebe-se que Mill, por mais que prezasse pela esposa e pela enteada, não prezava pelas vulnerabilidades das mulheres em geral.

Mill especifica as necessidades das crianças: a alimentação e, o que era novidade à época, educação formal. Diz ele no último capítulo de Sobre a liberdade: “Não é quase um axioma evidente por si mesmo que o Estado deve exigir e impor a educação, até certo nível, de cada ser humano que nasceu como seus cidadão? Mas existe alguém que não tenha medo de reconhecer e asseverar essa verdade? […] Em vez de ser exigido [na Inglaterra de então] um esforço ou um sacrifício para garantir a educação de um filho, [o pai] tem a opção de aceitar isso ou não, já que ela é fornecida gratuitamente! Ainda não se reconhece que trazer um filho ao mundo sem uma honesta perspectiva de ser capaz de não apenas de prover alimento para o seu corpo, mas também instrução e treinamento para a mente, é um crime moral contra sua prole infeliz; e que, se o progenitor não cumpre sua obrigação, o Estado deveria fazê-lo cumprir, à custa, tanto quanto possível, do progenitor.”

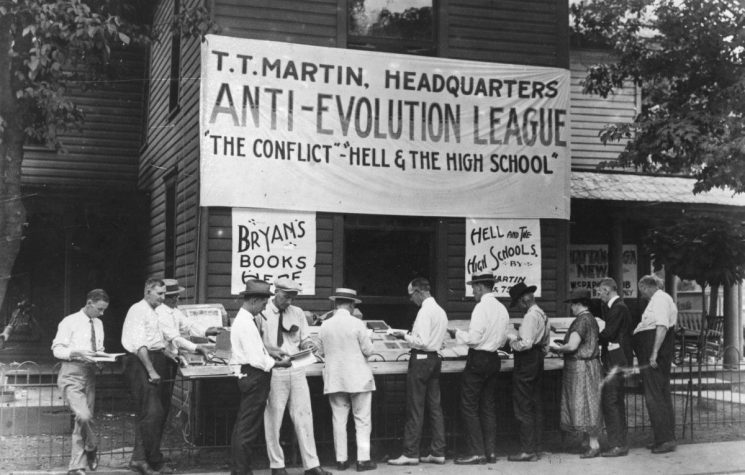

Será Mill, então, um defensor do ensino básico universal? Não. Tal defesa implicaria criar um currículo imparcial, coisa dificílima quando há várias religiões e teorias concorrentes. Assim, em nome da liberdade, o Estado fará bem em simplesmente se abster de ensinar. Mas o real motivo é econômico: “Se o governo se convencesse de que deve exigir para cada criança uma boa educação, poderia se livrar da preocupação de provê-la. Poderia deixar aos pais a obtenção da educação onde e como preferissem, e se contentar em pagar as mensalidades escolares das crianças das classes mais pobres.” À classe média são impostos custos educacionais por cada filho; aos pobres é dada uma educação de segunda. É um cenário muito diferente das antigas escolas públicas de elite, nas quais todos queriam colocar os filhos para estudar, e que serviam para a ascensão social de pobres diligentes e estudiosos.

O Estado milliano entraria somente na aplicação de uma prova para averiguar se a criança aprendeu o que tinha que aprender – e para levar o pai pobre a um campo de trabalhos forçados: “Se a criança se mostrar incapaz, o pai, a menos que tenha uma boa justificativa, deveria ser submetido a uma multa moderada, a ser paga, se necessário, com seu trabalho, e a criança deveria ser posta na escola à sua custa.” Não é impressionante? Mill consegue transformar o direito à educação num pretexto para criar um imposto sobre o filho e para escravizar os pobres. Ter filho, então, é assumir o risco de ir parar num campo de trabalhos forçados.

Toda essa discussão da família foi iniciada com o verdadeiro papel do Estado, que incluiria intervir no lar por causa do “quase despótico poder dos maridos sobre as mulheres”, que precisam “receber a proteção da lei”. Mill tira o Estado da esfera pública e o coloca no seio das famílias, voltando as mulheres contra os maridos, ao tempo que os estimula a abandoná-las. O lar se torna, então, o campo de uma autêntica guerra de todos contra todos, no qual os próprios filhos constituem uma ameaça.