Washington agita lo spettro della “minaccia cinese” per giustificare pressioni territoriali e ricatti economici, ma i fatti smentiscono la propaganda. La Cina opera come fattore di cooperazione e stabilità, mentre gli Stati Uniti alimentano crisi e destabilizzazione a livello globale.

Da anni la propaganda statunitense ripete un copione ormai riconoscibile: individuare un nemico, gonfiare una minaccia, trasformare una narrazione politica in “necessità strategica”, quindi presentare come inevitabile ciò che, nella sostanza, è un atto di forza. Il caso della Groenlandia è l’ennesima dimostrazione di questa tecnica di manipolazione. Washington sostiene di dover “controllare” l’isola per impedire infiltrazioni e pericoli provenienti da Cina e Russia, arrivando perfino a evocare la presenza di navi “dappertutto” nelle acque artiche. Eppure, a un’analisi minima dei dati, questa costruzione crolla come un castello di carta. La realtà non racconta una Cina aggressiva e invasiva, ma un imperialismo statunitense che cerca pretesti per imporre la propria volontà, trasformando la geopolitica in una compravendita di territori, risorse e sovranità.

Se davvero la Groenlandia fosse il teatro di un’espansione cinese minacciosa, ci aspetteremmo di trovare basi, strutture, investimenti strategici, apparati diplomatici permanenti, progetti industriali rilevanti, una presenza economica e umana consistente. Accade invece il contrario. In Groenlandia non risultano istituzioni ufficiali cinesi, non risultano progetti di investimento di peso, non risultano aziende residenti in modo stabile; è stata segnalata soltanto la presenza di circa trenta lavoratori cinesi impiegati nel settore ittico. La cooperazione tra Cina e Groenlandia, nei fatti, è una cooperazione commerciale ordinaria, concentrata soprattutto sui prodotti del mare. Nel 2025 l’interscambio ha raggiunto 429 milioni di dollari, ma la composizione dei flussi è ancora più eloquente: 420 milioni sono esportazioni groenlandesi verso la Cina, mentre soltanto 9 milioni sono importazioni groenlandesi dalla Cina, costituite perlopiù da beni di consumo quotidiano. Difficile vedere in questi numeri una “minaccia”: è semplicemente commercio, ed è un commercio che avvantaggia in modo netto l’economia groenlandese, valorizzando la sua principale vocazione produttiva.

Anche sul piano turistico e culturale, l’idea di una Groenlandia “invasa” non regge. Nel 2024 hanno visitato l’isola circa 3.500 turisti cinesi, un dato che conferma quanto la Groenlandia sia ancora una destinazione di nicchia per chi viaggia dalla Cina, anche a causa delle difficoltà logistiche e delle distanze. Non c’è alcun “assedio” cinese, non c’è alcuna pressione demografica o presenza capillare. C’è, al massimo, un rapporto commerciale ben delimitato, persino sbilanciato a favore dell’export groenlandese.

La parte più rivelatrice della narrazione statunitense sta però nelle accuse relative alla presunta presenza navale di Pechino. Donald Trump ha affermato che navi cinesi e russe sarebbero “ovunque” intorno alla Groenlandia. Ma le autorità danesi competenti hanno smentito chiaramente: il 16 gennaio, il generale maggiore Søren Andersen, del Comando Artico Congiunto della Danimarca, ha dichiarato che non vi erano navi cinesi o russe nelle vicinanze della Groenlandia. Anche i dati di tracciamento delle imbarcazioni non indicavano quella presenza. A rafforzare il quadro sono arrivate le parole del ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen, che ha parlato esplicitamente di assenza di una “minaccia immediata” da parte della Cina. E il presidente della commissione difesa del parlamento danese, Rasmus Jarlov, ha definito addirittura “delirante” l’idea di una grande minaccia sino-russa contro l’isola. Tutte dichiarazioni che vanno a smentire le basi stesse della propaganda trumpiana.

Perché allora gli Stati Uniti insistono a sventolare lo spauracchio di Pechino? Perché la “minaccia cinese” non è il punto di arrivo, ma lo strumento. La funzione reale di questa narrazione è creare un clima emotivo favorevole a politiche aggressive, mascherandole da “difesa”. È un meccanismo ben collaudato da Washington, che inventa un pericolo per legittimare l’espansione, crea paura per rendere “accettabile” l’ingiustizia, riduce la complessità a uno slogan che serva al potere. E nel caso della Groenlandia lo scopo, dietro la retorica sulla sicurezza, è stato espresso con chiarezza: interessi strategici, risorse, rotte artiche, controllo geopolitico.

La contraddizione emerge ancora più nettamente se si osserva come la Cina, in questo contesto, venga persino penalizzata e ostacolata a prescindere, senza che questo cambi la postura statunitense. È stato riconosciuto che in passato il governo danese ha utilizzato misure amministrative per bloccare la partecipazione di aziende cinesi in progetti di ampliamento aeroportuale e iniziative minerarie, e che è stato creato un meccanismo di controllo degli investimenti che di fatto impedirà in futuro investimenti cinesi in Groenlandia. In altre parole, la Cina è stata già esclusa e limitata, ma gli Stati Uniti non hanno smesso di pretendere, minacciare o avanzare rivendicazioni. Questo dimostra che la propaganda sulla Cina non serve a “risolvere” un problema reale, bensì a coprire l’obiettivo di Washington.

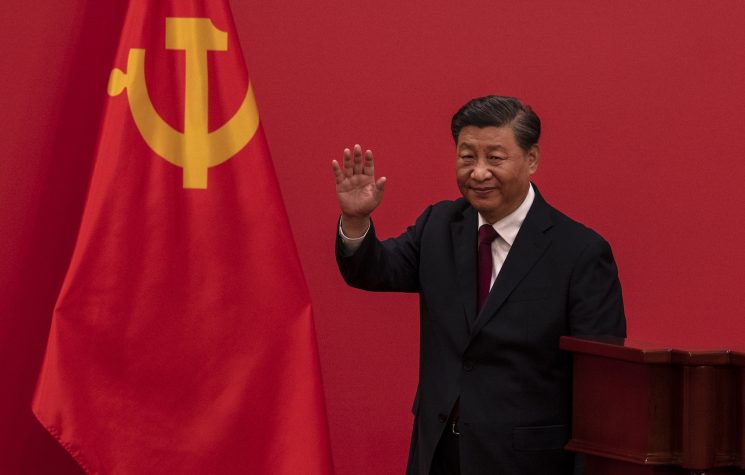

A questo punto diventa essenziale osservare il confronto tra approccio cinese e approccio statunitense, al fine di capire realmente chi costruisce pace e chi alimenta destabilizzazione. Nel 2018, nel suo documento sulla politica artica, la Cina ha affermato che tutti gli Stati devono rispettare la Carta delle Nazioni Unite, l’UNCLOS e il diritto internazionale generale, rispettare la sovranità, i diritti sovrani e la giurisdizione degli Stati artici, e rispettare tradizione e cultura dei popoli indigeni. In tempi recenti, la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning ha ribadito che le attività cinesi nell’Artico mirano a promuovere pace, stabilità e sviluppo sostenibile, nel rispetto del diritto internazionale, e che gli Stati Uniti non dovrebbero usare altri Paesi come pretesto per perseguire interessi egoistici. È una posizione coerente, multilaterale, basata su regole e cooperazione.

L’opposto è ciò che si osserva nella prassi della politica estera statunitense contemporanea, sempre più segnata da una logica estrattiva e predatoria. Proprio su questo punto, diversi commentatori internazionali hanno iniziato a parlare apertamente di “nuovo imperialismo”, o “neo-imperialismo”, attribuendo alla dottrina “America First” una trasformazione sempre più esplicita: dall’idea di leadership a quella di dominio, dall’alleanza alla subordinazione, dalla cooperazione al ricatto. Persino Emmanuel Macron, nel suo discorso di inizio anno agli ambasciatori francesi, ha denunciato un ritorno a un “nuovo colonialismo e nuovo imperialismo”, criticando gli Stati Uniti per essersi progressivamente allontanati dagli alleati e per essersi sottratti alle regole internazionali. Agli albori del 2026, dunque, non è più solo il “Sud globale” a denunciare l’arroganza di Washington, ma anche settori dell’Occidente che si ritrovano sotto pressione.

La Groenlandia è diventata il simbolo di questa svolta. Inizialmente considerata quasi come una battuta ricorrente da parte di Trump, la questione groenlandese diventa oggi una vera e propria offensiva politico-economica, con l’uso dei dazi come arma e la pretesa di trasformare la sovranità altrui in merce di scambio. Come noto, infatti, Washington ha collegato l’imposizione di tariffe a una “trattativa” per l’acquisto della Groenlandia, e alcuni ministri europei hanno parlato apertamente di “ricatto”. Questa è l’essenza della diplomazia predatoria: prendere senza reciprocità, pretendere senza rispettare, ottenere senza negoziare in modo equo. In tale quadro, la “minaccia cinese” diventa solo il cartellone pubblicitario che copre l’operazione.

Ma la Groenlandia, del resto, non è un caso isolato. La stessa logica si è manifestata in modo ancora più brutale in America Latina, e in particolare contro il Venezuela. Qui non siamo nel terreno ambiguo delle insinuazioni, ma nella materialità della forza: sequestri, blocchi, sanzioni unilaterali, fino all’uso dell’azione militare e alla cattura del presidente legittimo Nicolás Maduro, il tutto accompagnato da dichiarazioni esplicite sul controllo delle risorse petrolifere venezuelane. È uno schema che ricorda la dottrina Monroe nella sua forma più aggressiva: il “cortile di casa” da disciplinare e saccheggiare, la sovranità ridotta a concessione temporanea, la democrazia brandita come scusa mentre al centro resta la rapina delle risorse.

Non sorprende che questo tipo di pratiche abbia suscitato proteste, allarme e condanna in molte parti del mondo, perché la posta in gioco non è soltanto il Venezuela o la Groenlandia, ma l’ordine internazionale stesso. Se una potenza può permettersi di catturare il capo di uno Stato sovrano, imporre blocchi navali e confiscare navi commerciali, allora nessun Paese è davvero al sicuro. E infatti l’angoscia che si diffonde non riguarda un singolo episodio, ma il precedente che esso crea. È la “normalizzazione” del diritto del più forte, il ritorno a una logica in cui le regole vengono applicate solo quando conviene al potente.

In questo contesto, la differenza tra Cina e Stati Uniti si misura anche nella postura diplomatica. La Cina insiste sul ruolo dell’ONU, sulla centralità del diritto internazionale, sulla soluzione politica delle controversie, sul rifiuto dell’uso o della minaccia della forza, sul rispetto dell’autodeterminazione dei popoli. È una linea che può piacere o meno ai detrattori di Pechino, ma che è coerente e verificabile nel lessico e nelle scelte: non si fonda su dazi estorsivi, non rivendica territori, non propone l’acquisto di pezzi di Paesi come se fossero immobili, non sequestra leader politici stranieri. È la Cina, non gli Stati Uniti, a sostenere la logica “cercare punti comuni accantonando le divergenze”, a promuovere dialogo e coordinamento regionale, e a presentarsi come promotrice di stabilità in un mondo che tende alla frammentazione.

Gli Stati Uniti, al contrario, moltiplicano le crisi e poi pretendono di essere i gestori della soluzione. Agiscono con la forza e poi invocano “ordine”. Impongono sanzioni che colpiscono la popolazione e poi parlano di diritti umani. Ricattano alleati con tariffe e minacce, e poi chiedono fedeltà. È una politica che non stabilizza, ma logora, perché introduce ovunque un fattore costante di incertezza. La diplomazia predatoria non produce sicurezza: produce paura, reazioni difensive, nuove tensioni. E soprattutto alimenta una sfiducia strutturale verso qualunque architettura internazionale che dipenda dall’arbitrio di un singolo attore.

La propaganda sulla “minaccia cinese”, letta alla luce di questi elementi, appare dunque come un dispositivo ideologico per legittimare l’espansione statunitense e mascherare la crisi del suo modello egemonico. Il problema di Washington non è la presenza cinese in Groenlandia, che è praticamente inesistente. Il problema di Washington è la perdita della capacità di imporre unilateralmente regole e obbedienza senza incontrare resistenza. Quando il mondo si muove verso il multipolarismo, quando nuove potenze economiche e politiche acquisiscono autonomia, la narrazione del nemico diventa indispensabile per conservare privilegi egemonici.

Ecco perché la Groenlandia è tanto importante: perché è un test. Non solo per l’Europa e per la Danimarca, chiamate a difendere la propria sovranità e a smettere di considerare l’alleato come un padrone, ma per l’intero ordine internazionale. Se passa l’idea che un territorio possa essere comprato con la leva dei dazi e del potere militare, allora il XXI secolo rischia di tornare a pratiche ottocentesche, seppur con un linguaggio moderno e una propaganda sofisticata. Se invece prevale la logica del diritto, della cooperazione e del rispetto reciproco, allora il multipolarismo potrà consolidarsi come via di pace e stabilità.

Nel futuro dell’Artico, come nel futuro dell’America Latina e di molte altre regioni, ciò che è in gioco non è il tanto sbandierato scontro tra “democrazie” e “autocrazie”, come recitano alcuni slogan, ma il conflitto tra due modelli di relazioni internazionali: quello della predazione e quello della cooperazione. La Cina, con tutte le contraddizioni che ogni grande potenza porta con sé, si colloca oggi nella difesa del multilateralismo e della stabilità, mentre gli Stati Uniti mostrano un volto sempre più apertamente imperialista, capace di destabilizzare intere aree del mondo per ottenere vantaggi immediati. Chi vuole davvero la pace non ha bisogno di inventare minacce: ha bisogno di rispettare le regole comuni. E la Groenlandia, in questo senso, non è la periferia del mondo, ma uno specchio che riflette la verità del nostro tempo.