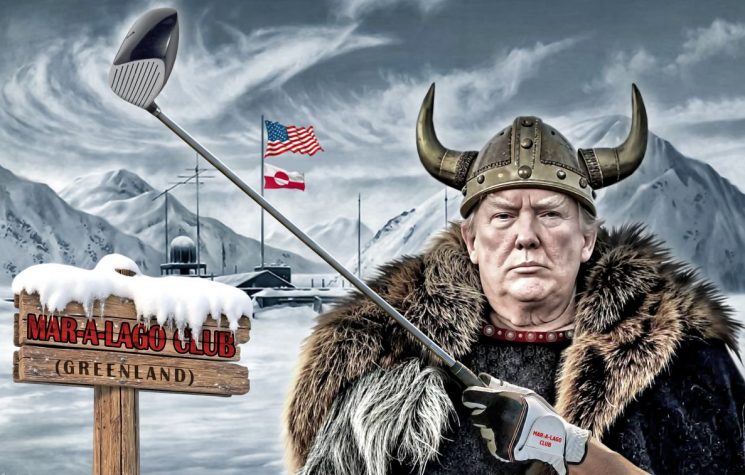

Vedremo quanto di ciò che gli Stati Uniti d’America prevedono si realizzerà effettivamente.

Nuove navigazioni

A partire dal 2050, l’Oceano Artico Centrale diventerà gradualmente percorribile per periodi sempre più lunghi, aprendo la concreta possibilità di utilizzare la Transpolar Sea Route (TSR) come rotta commerciale stagionale. Questa evoluzione segnerà una fase di passaggio fondamentale: la TSR non sarà più soltanto un’ipotesi teorica, ma inizierà a configurarsi come una via effettivamente praticabile, sebbene ancora soggetta a forti limitazioni tecniche e ambientali.

Il continuo assottigliamento della banchisa artica permetterà infatti di attraversare il CAO per alcune settimane durante l’estate, in particolare nel mese di settembre, quando il ghiaccio raggiunge il suo minimo annuale. Tuttavia, anche in questa fase, la navigazione resterà condizionata dal meteo, dall’assistenza satellitare necessaria per individuare le lastre di ghiaccio residue e dalla disponibilità di rompighiaccio di supporto. La TSR, quindi, non sostituirà le rotte tradizionali, ma diventerà un corridoio alternativo e complementare, adatto a determinati tipi di traffico e a segmenti di mercato più specializzati.

La rotta transpolare collega il Mare di Barents al Mare di Bering, passando direttamente sopra il Polo Nord geografico, e offre vantaggi teorici notevoli. In termini di distanza, riduce di circa il 30–40% il percorso tra l’Europa settentrionale e l’Asia orientale rispetto alla rotta di Suez. Tuttavia, questi benefici potranno essere pienamente sfruttati solo quando le condizioni di navigabilità saranno più stabili — un traguardo che nel decennio 2050–2059 appare ancora lontano.

Si prevede che il traffico commerciale lungo la TSR sarà inizialmente composto soprattutto da spedizioni sperimentali o viaggi dimostrativi organizzati da grandi compagnie di navigazione, desiderose di testare le potenzialità delle proprie flotte di nuova generazione. Tra queste rientrano le navi a propulsione ibrida o nucleare, già in fase di sviluppo in Russia e Cina, progettate per operare in acque artiche senza l’assistenza costante dei rompighiaccio.

La Russia, forte della sua esperienza con la flotta nucleare di Rosatomflot, manterrà il primato nel settore, mentre la Cina, con la sua strategia della “Polar Silk Road”, sarà il principale promotore non artico della navigazione regolare lungo la TSR.

L’apertura progressiva della TSR si inserirà in un quadro geopolitico in cui la Russia continuerà ad avere un ruolo centrale, non solo per la posizione geografica, ma anche per la sua capacità di controllo tecnico e infrastrutturale delle rotte artiche. Entro la metà del secolo, Mosca avrà consolidato una rete di stazioni di ricerca, basi logistiche e punti di monitoraggio meteorologico lungo la Northern Sea Route (NSR), creando così un sistema di supporto potenzialmente estendibile anche alla TSR.

Tuttavia, gestire il traffico nel CAO sarà più complesso, poiché la TSR si trova interamente in acque internazionali. Nonostante ciò, la Russia cercherà di mantenere una posizione di predominio fornendo servizi essenziali come la sorveglianza satellitare, la previsione dei ghiacci, l’assistenza tecnica e il soccorso in mare. È probabile che Mosca tenti di applicare alla TSR un modello simile a quello adottato per la NSR, con tariffe di transito, obblighi di notifica e autorizzazioni preventive per le navi straniere. Tuttavia, questa impostazione potrebbe incontrare l’opposizione degli altri Paesi artici e delle potenze marittime non artiche, che invocheranno la libertà di navigazione nelle acque internazionali del CAO, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS).

Un possibile compromesso istituzionale potrebbe essere la creazione di un Arctic Navigation Management Council (ANMC), proposta già emersa in alcuni ambienti diplomatici. Tale organismo, composto dagli Stati artici e dai principali utilizzatori non artici, avrebbe il compito di fissare standard di sicurezza, procedure di soccorso coordinate e linee guida ambientali comuni. Tuttavia, la sua effettiva realizzazione dipenderà dal livello di cooperazione politica raggiungibile in un contesto internazionale che, nel 2050, resterà probabilmente multipolare e competitivo.

La Cina, dal punto di vista americano, continuerà a promuovere la Polar Silk Road come estensione della Belt and Road Initiative, sottolineandone il potenziale nel ridurre tempi e costi del commercio euroasiatico. Tuttavia, più che un progetto logistico pienamente operativo, la Polar Silk Road rappresenterà un quadro strategico e simbolico, volto a rafforzare la presenza cinese nelle regioni polari. La partecipazione cinese alla TSR si concretizzerà attraverso partenariati scientifici e industriali con la Russia e investimenti in infrastrutture portuali nei terminali della rotta — come Murmansk, Arkhangelsk o Kirkenes da un lato, e Dalian o Shanghai dall’altro.

L’impegno cinese non si limiterà al trasporto marittimo. Pechino investirà anche nella ricerca oceanografica e nella meteorologia polare, settori fondamentali per la sicurezza delle operazioni navali. È plausibile che la Cina partecipi alla creazione di una rete di osservazione scientifica transpolare, condividendo dati meteorologici e oceanici in un consorzio internazionale apparentemente cooperativo, ma che in realtà servirà anche a monitorare strategicamente il traffico e le risorse dell’Artico.

Nel periodo 2050–2059, il volume complessivo del traffico lungo la TSR resterà limitato, ma il valore simbolico e tecnologico delle prime traversate regolari sarà molto alto. Le compagnie che riusciranno a operare su questa rotta otterranno benefici d’immagine e un vantaggio competitivo nell’innovazione logistica globale. Tuttavia, i costi operativi della navigazione artica continueranno a essere superiori rispetto alle rotte tradizionali, a causa dei requisiti tecnici delle navi (scafi rinforzati, carburanti alternativi, sofisticati sistemi satellitari) e delle assicurazioni speciali contro i rischi ambientali.

Dal punto di vista ecologico, l’apertura della TSR solleverà nuove preoccupazioni ambientali. Lo scioglimento del ghiaccio non eliminerà i rischi: l’aumento del traffico provocherà più inquinamento acustico, maggiore presenza di sostanze nocive e un rischio più alto di collisione con i mammiferi marini. Le navi con propulsione convenzionale, se ancora in uso, continueranno a emettere carbonio nero, accelerando ulteriormente lo scioglimento dei ghiacci. Inoltre, eventuali incidenti — come sversamenti di carburante o naufragi — avrebbero effetti devastanti in un ambiente dove mancano infrastrutture di risposta rapida.

Per affrontare questi rischi, la Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e il Consiglio Artico potrebbero introdurre nuovi protocolli di sicurezza specifici per la TSR, con standard più severi per la progettazione delle navi, il monitoraggio e la gestione del traffico. Queste regole rappresenteranno un pilastro della futura governance tecnica dell’Oceano Artico, volta a bilanciare gli interessi economici con la necessaria tutela dell’ambiente.

Le dimensioni geopolitiche della nuova rotta

Per gli USA, la nascita e l’espansione della Transpolar Sea Route (TSR) si inseriranno in un contesto mondiale in cui le rotte artiche diventeranno un tassello strategico delle grandi catene di approvvigionamento euroasiatiche. L’Asia orientale — in particolare Cina e Corea del Sud — dipenderà in misura crescente dalle importazioni di energia e materie prime provenienti da Russia e Canada, mentre l’Europa punterà a diversificare i propri canali di collegamento con l’Asia per ridurre la dipendenza dai colli di bottiglia tradizionali come Suez e Panama.

In questo scenario, la TSR non sarà solo una via di transito economico, ma assumerà anche una forte valenza politica: controllarne l’accesso o influenzarne l’utilizzo significherà esercitare un nuovo tipo di potere strategico. La competizione per stabilire le regole di navigazione, la gestione delle infrastrutture di supporto e la definizione dei diritti operativi rifletterà le tensioni dell’ordine multipolare emergente.

L’Artico, pur rimanendo una regione con bassa densità di popolazione, diventerà progressivamente un laboratorio di governance globale, un luogo dove verranno messi alla prova modelli diversi di cooperazione internazionale — da un lato, forme di multilateralismo regolato, dall’altro, approcci più nazionalisti e assertivi.

A partire dagli anni 2060, l’Oceano Artico Centrale e le regioni che lo circondano entreranno in una fase di profonda trasformazione economica e politica. L’accelerazione del riscaldamento globale prolungherà i periodi in cui le acque saranno libere dai ghiacci, rendendo stabile la Transpolar Sea Route come rotta commerciale stagionale pienamente operativa.

Questo cambiamento segnerà il passaggio da una navigazione ancora sperimentale a una marittimità artica strutturata, ormai inserita a pieno titolo nei circuiti globali del commercio e della logistica. Con il potenziamento delle infrastrutture portuali e digitali nelle aree artiche, il CAO diventerà parte di un vero e proprio sistema economico artico integrato, che comprenderà trasporti marittimi, ricerca scientifica, estrazione mineraria e produzione energetica. I porti lungo le coste settentrionali di Russia, Norvegia, Canada e Groenlandia si trasformeranno in nodi di transito e rifornimento, collegati tra loro da una fitta rete di cavi sottomarini, sensori oceanografici e piattaforme satellitari a bassa latenza per le comunicazioni e il monitoraggio.

Le risorse naturali — minerarie, ittiche e potenzialmente energetiche — diventeranno il motore principale di questa nuova fase economica. L’esaurimento o la difficoltà di accesso ai giacimenti tradizionali in altre aree del pianeta renderanno più conveniente investire nell’Artico, nonostante i costi elevati e l’ambiente ancora difficile. Le tecnologie avanzate, soprattutto nel campo dell’automazione e della robotica subacquea, ridurranno la presenza diretta di personale umano, aumentando l’efficienza e diminuendo il rischio di incidenti, con un impatto positivo anche sulla sostenibilità operativa. Le attività di pesca, in passato regolamentate dall’Accordo CAOFA, potranno essere riprese in forma controllata. Le flotte seguiranno quote di cattura dinamiche, adattate ai mutamenti ecologici e ai nuovi cicli migratori delle specie che si insedieranno nel bacino artico a causa del riscaldamento delle acque. Tuttavia, tali attività saranno sottoposte a un rigido regime di controllo internazionale, basato su sistemi di tracciamento satellitare, registri digitali e valutazioni scientifiche condivise.

Il mutamento ambientale e infrastrutturale ridefinirà la geografia del potere nell’Artico. La Russia continuerà a esercitare un’influenza predominante grazie alla sua estesa linea costiera e alla padronanza tecnologica delle rotte settentrionali, ma dovrà confrontarsi con un crescente protagonismo di altri attori regionali e globali. La Norvegia e il Canada, sostenuti da alleanze con l’Unione Europea e gli Stati Uniti, rafforzeranno la propria capacità logistica e scientifica, posizionandosi come garanti della sicurezza e della sostenibilità della navigazione.

Parallelamente, la Cina avrà consolidato la propria presenza economica attraverso la rete della Polar Silk Road, investendo nei porti artici e nelle infrastrutture digitali. Pechino non agirà necessariamente come potenza territoriale, ma come potenza infrastrutturale, capace di esercitare influenza tramite la gestione delle connessioni logistiche e dei flussi informativi. Questa strategia, basata su un soft power tecnologico e commerciale, potrebbe permetterle di mantenere un ruolo stabile anche in assenza di basi militari o diritti sovrani diretti nella regione.

Gli Stati Uniti, da parte loro, saranno spinti a incrementare la propria presenza navale e scientifica nell’Artico, considerandolo un fronte strategico nella competizione globale con Russia e Cina. La loro politica punterà alla libertà di navigazione e alla protezione degli interessi commerciali delle compagnie occidentali, ma si articolerà anche in una più ampia strategia di contenimento delle potenze rivali. L’Artico diventerà così una frontiera di equilibrio tra poteri globali, dove la deterrenza militare e la cooperazione economica coesisteranno in una tensione costante.

Una nuova governance?

La crescente attività economica e scientifica renderà inevitabile una riforma istituzionale della governance artica. Il Consiglio Artico, originariamente concepito come forum di cooperazione intergovernativa, dovrà evolversi in una struttura normativa e decisionale più vincolante, con poteri effettivi di regolazione e sanzione. È plausibile che entro la fine del secolo venga istituita una Convenzione Globale per l’Oceano Artico (GCAO), modellata sull’esempio della Convenzione Antartica ma adattata a un contesto economicamente attivo.

Questa convenzione stabilirebbe un regime di gestione multilivello:

- Governance sovrana, affidata agli Stati artici per le rispettive ZEE;

- Governance condivisa, per le aree di alto mare come il CAO, amministrata da un’agenzia internazionale dedicata;

- Governance tecnico-scientifica, per il monitoraggio ambientale, l’osservazione climatica e la regolazione della pesca e delle risorse minerarie.

In tale contesto, la tecnologia — in particolare l’intelligenza artificiale applicata all’osservazione satellitare e alla modellazione oceanica — diventerà un elemento fondamentale di legittimazione e di potere. Chi controllerà i flussi di dati, i sistemi di sorveglianza e le piattaforme di decisione automatizzata avrà un vantaggio decisivo nella gestione delle risorse e nella prevenzione dei rischi.

Entro la fine del XXI secolo, in conclusione, l’Artico potrebbe assumere un valore simbolico e politico paragonabile a quello che l’Antartide ebbe nel secolo precedente: non più soltanto un confine remoto, ma un laboratorio per la gestione sostenibile delle risorse globali. L’interdipendenza tra scienza, politica e tecnologia renderà l’Artico un banco di prova per nuovi modelli di cooperazione internazionale, in grado di conciliare competitività economica e tutela ambientale.

La crescente apertura del CAO potrebbe persino favorire la nascita di un’identità “artica” condivisa, fondata su interessi comuni e su un’etica della responsabilità ecologica.

L’evoluzione del CAO da spazio inaccessibile a regione strategica del mondo contemporaneo rifletterà la trasformazione stessa dell’ordine internazionale: dall’epoca delle sovranità chiuse e delle frontiere rigide a un sistema di sovranità interconnesse, in cui la gestione collettiva delle risorse globali diventa non solo un imperativo etico, ma una necessità geopolitica.

Vedremo quanto di previsto dagli Stati Uniti d’America sarà veramente così.