L’elezione di Sanae Takaichi alla presidenza del Partito Liberal Democratico apre la strada alla prima premier donna del Giappone, ma accende anche allarmi interni e regionali: tra la cautela dei partner di governo e le riserve di Pechino, prosegue la spinta al riarmo.

La vittoria di Sanae Takaichi nella corsa alla leadership del Partito Liberal Democratico (PLD), noto anche come Jimintō, segna un passaggio storico per il Giappone e, al tempo stesso, un tornante delicatissimo per la politica nipponica. La 64enne, già ministra per la Sicurezza economica, si avvia, salvo sorprese parlamentari, a diventare la prima donna a guidare il governo del Paese, ma il dato simbolico convive con la sostanza di un’agenda conservatrice e assertiva in politica estera e di sicurezza, che spinge media e osservatori a parlare di ritorno all’“Abe-ismo”, con un PLD deciso a ricompattarsi attorno a un profilo identitario dopo la débâcle elettorale estiva e le dimissioni di Shigeru Ishiba.

La fotografia politica del giorno dopo è più complessa rispetto a quella di un mero rito interno al partito. A seguito dei recenti risultati elettorali, infatti, il PLD resta primo attore della Dieta, ma non controlla più da solo le Camere e ha bisogno di alleati per governare. È qui che s’innesta la prima criticità per la futura premier. Il Kōmeitō (Partito del Governo Pulito), partner storico e pilastro moderato della coalizione, ha immediatamente manifestato “preoccupazioni” su alcune linee rosse a seguito dell’elezione di Takaichi, mettendo in particolare in risalto il nodo delle visite della nuova leader del PLD al santuario Yasukuni, dedicato alle vittime giapponesi della Seconda guerra mondiale, con tanto di potenziali ricadute diplomatiche. A questo si aggiungono la gestione dello scandalo dei fondi che ha coinvolto il principale partito di governo e, più in generale, la collocazione del Giappone in un contesto regionale sempre più teso. Per tali ragioni, i vertici del Kōmeitō hanno fatto sapere che, senza chiarimenti, difficilmente si potrà avanzare nella definizione di un nuovo accordo di coalizione.

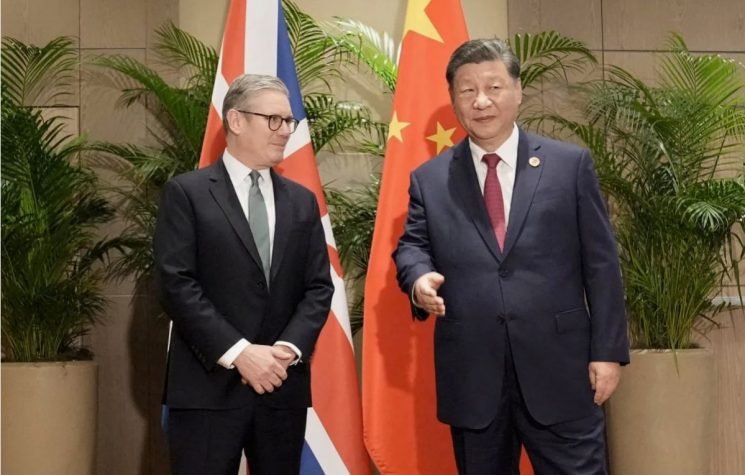

Sul fronte esterno, la reazione cinese non si è fatta di certo attendere, con il Ministero degli Esteri di Pechino che ha ricordato che, al di là del riconoscimento della legittimità degli affari interni giapponesi, si attende da Tōkyō il rispetto degli impegni codificati nei quattro documenti politico-diplomatici tra Cina e Giappone, in materia di storia e sulla “questione di Taiwan”, e una politica “positiva e razionale” verso la Cina nell’ottica di una relazione strategica di mutuo beneficio. Il messaggio cinese invita dunque all’attenzione a non riaprire dossier memoriali sensibili e alla prudenza sullo scenario di stretto allineamento con Washington in Asia orientale.

Che Takaichi sia percepita come espressione dell’ala destra del PLD è dato ormai acquisito. L’agenzia Reuters, che non può certo essere tacciata di essere filocinese, ha parlato esplicitamente di una “linea conservatrice dura”, sottolineando come la sua ascesa, pur storica sul piano di genere, possa “scuotere” tanto i mercati quanto i Paesi vicini, per l’aspettativa di una linea più assertiva su difesa, commercio e identità. Nel medesimo orizzonte interpretativo, la stampa finanziaria occidentale si interroga se rivedremo politiche economiche in continuità con l’Abenomics o una nuova ricetta (già battezzata “Takanomics”) capace di conciliare sostegno alla crescita, inflazione non più trascurabile e vincoli di bilancio in un parlamento frammentato.

L’asse sicurezza-difesa, ad ogni modo, rappresenterà il banco di prova immediato per la nuova leader giapponese. La fase Ishiba ha visto proseguire e, per alcuni aspetti, accelerare il riarmo dell’arcipelago: acquisizione di capacità missilistiche a lungo raggio, nuove infrastrutture per munizionamento, esercitazioni sempre più integrate con Stati Uniti e partner regionali. È plausibile che Takaichi, da sempre favorevole a un rafforzamento delle posture difensive e a una lettura ampia del diritto alla “controffensiva”, consolidi questo indirizzo, contribuendo all’incremento delle tensioni regionali. Non a caso, nel primo apparire pubblico dopo l’elezione, ha ribadito l’importanza di “riaffermare il rafforzamento dell’alleanza nippo-americana” e di approfondire i binari trilaterali e multilaterali con Washington, Seoul, Canberra e Manila. È il perimetro operativo nel quale Tōkyō ha già investito, e che Pechino e Pyongyang leggono come un tassello della competizione strategica nel Pacifico occidentale.

Il dossier Yasukuni resta però la variabile più carica di conseguenze simboliche. Takaichi, come accennato, ha un passato di visite regolari al santuario, simbolo in Asia del militarismo imperiale nipponico che causò gravi tragedie in tutto il continente tra il 1938 e il 1945. Essendone consapevole, Takaichi ha recentemente presentato una retorica più sfumata, e nelle risposte alle domande dei media ha parlato di “scelta appropriata al momento opportuno” su come onorare i caduti, invitando a non “diplomatizzare” la questione. Ma il partito Kōmeitō, che si regge su un elettorato sensibile ai riflessi diplomatici con Cina e Corea, ha preteso chiarezza, e non è escluso che proprio sulla questione del santuario Yasukuni si consumi il primo test della futura coalizione. In parallelo, Pechino ha ripetuto nelle scorse settimane che continuerà a reagire con fermezza a qualsiasi gesto che interpreti come “glorificazione dell’aggressione”. La prudenza di Takaichi, riferita da diverse ricostruzioni, sarebbe dettata anche dalla consapevolezza che un’eventuale visita prima o subito dopo la designazione a premier provocherebbe immediate ritorsioni politiche e mediatiche regionali.

Gli equilibri interni al PLD, inoltre, non sono secondari. L’appoggio decisivo di figure come Tarō Asō e Toshimitsu Motegi al secondo turno testimonia che la vittoria di Takaichi è anche il prodotto di un patto tra fazioni, non necessariamente di un’adesione unanime alla sua piattaforma. In un parlamento senza maggioranze solide, la futura premier dovrà gestire le aspettative di un partito che chiede “identità” e quelle di una coalizione che pretende moderazione tattica per tenere insieme i numeri. Per questo, nelle ore successive all’elezione, diversi media giapponesi hanno suggerito che il voto parlamentare per la designazione del primo ministro potrebbe slittare per permettere una più accurata tessitura delle alleanze. Dal canto suo, il partito Kōmeitō ha alzato la posta, e l’opzione, che rappresenterebbe una svolta storica, di allargare la maggioranza a forze centriste come il Partito Democratico per il Popolo (Kokumin-minshutō) viene accarezzata come piano di riserva. Ma una nuova architettura, per reggere, imporrebbe concessioni sostanziali su bilancio, welfare e fisco.

Per quanto riguarda l’alleanza con Washington, si apre ora la fase dell’attuazione degli accordi tariffari recenti, oggetto di forte dibattito interno per i riflessi su settori fondamentali dell’economia nipponica, come auto, farmaceutica e semiconduttori. Takaichi ha promesso di “rispettare quanto concordato”, ma ha anche lasciato intendere che, qualora gli effetti si rivelassero sbilanciati, Tōkyō dovrà “farsi sentire” nelle consultazioni bilaterali. È un doppio registro che riflette l’esigenza di non compromettere l’ombrello strategico statunitense, pur volendo contenere i costi economici e politici di una dipendenza asimmetrica. Di qui la previsione, fatta da più analisti, che la nuova leader cercherà una relazione personale solida con Donald Trump, sulla scia del modello Abe, per stabilizzare un’agenda bilaterale altrimenti esposta a scossoni.

Dal punto di vista della cooperazione militare, le grandi esercitazioni trilaterali e quadrilaterali, la logistica missilistica sulle isole del Sud-Ovest e la dottrina della “contro-minaccia” hanno già elevato il profilo militare giapponese ben oltre la tradizionale postura “difensiva”. Se la premier Takaichi sceglierà continuità piena con l’impronta degli ultimi anni, dovrà compensarla con una diplomazia abile, capace di evitare escalation simboliche e di mantenere margini di cooperazione economica con la Cina, che resta primo partner commerciale del Giappone.

Come hanno sottolineato molti analisti, l’agenda che si profila — rafforzamento dell’alleanza con gli Stati Uniti, continuità nel riarmo e apertura selettiva a intese parlamentari — può garantire stabilità solo se accompagnata da un disegno economico credibile e da una diplomazia capace di rassicurare vicini e mercati. La Cina ha fissato i suoi paletti, al pari della leadership del partito Kōmeitō. Ora spetta a Sanae Takaichi divincolarsi tra di essi.