Poco si conosce della storia e delle idee dietro la formazione del moderno Stato greco. In questo contributo (suddiviso in due parti) si cercherà di mettere in luce la particolare evoluzione politica di un Paese che, tra alterne fortune, rimane centrale per la geopolitica mediterranea.

Come anticipato in conclusione della Parte I, la Grecia tra i due conflitti mondiali si ritrovò schiacciata tra due nemici esterni (l’espansionismo dell’Italia fascista e la neonata Repubblica turca kemalista) ed il timore del nemico interno (la diffusione del bolscevismo anche ad opera dei “nuovi arrivati”, tra cui non pochi provenivano dai territori russi sul Mar Nero). La piccola borghesia, in particolare, era spaventata dall’allargamento territoriale comunque importante arrivato al termine delle guerre (con la sovranità su larga parte dell’Egeo e della Macedonia meridionale) e dal fatto che il dislocamento sul territorio dei profughi (prodotto degli scambi di popolazione con i Paesi confinanti, ma soprattutto con la Turchia) potesse in qualche modo fratturare la società segmentaria greca, con il suo tradizionale familismo e clientelismo, ed aprire spazi alle ideologie politiche in voga nel periodo. Lo Stato, a sua volta, si trovò ad affrontare anche il problema dei diversi regimi ecclesiastici che inevitabilmente riflettevano i diversi momenti in cui i nuovi territori sono divenuti parte dello Stato greco (alcune parti della Grecia, infatti, risultavano sottoposte al Patriarcato ecumenico di Costantinopoli e non alla Chiesa ortodossa greca con sede ad Atene).

A ciò si aggiunga la sostanziale ostilità dei rifugiati dell’Asia Minore nei confronti della monarchia, che in essa vedevano la causa delle espulsioni da quella che per millenni era stata la loro terra. Fattore che, materializzando le suddette paure della piccola e media borghesia, li spingerà verso l’estremismo politico soprattutto a seguito della Convenzione di Ankara del 1930, con la quale venne stabilito tra Grecia e Turchia che i profughi su entrambi i lati non potevano reclamare le proprietà perdute. Ed a questo proposito è importante tenere a mente che i greci dell’Asia Minore erano in buona parte benestanti.

Ad ogni modo, già per tutto il corso degli anni ’20 si intravedono i sintomi della fine progressiva della democrazia liberale in Grecia. Tra i primi effetti della catastrofe di Smirne vi fu l’abdicazione di Costantino in favore del figlio Giorgio sotto spinta dei militari. Nel 1924, invece, un plebiscito popolare che opta per la fine della monarchia apre la strada ad una prima dittatura militare, sotto la guida di Theodoros Pangalos, che durerà fino al 1926. Questa è seguita da un nuovo frangente “democratico” in cui Venizelos torna brevemente al potere. Un frangente in cui lo statista greco riuscirà comunque a preparare un trattato di amicizia con l’Italia (1928) che limiterà negli anni successivi quell’enorme problema di sicurezza per la Grecia rappresentato dalle mire fasciste alla piena egemonia mediterranea.

Nuove tensioni ed anni turbolenti portano al ritorno della monarchia nel 1935, con Giorgio II (il figlio di Costantino) sempre più filo-britannico e poco incline (per non dire ostile) nei confronti di quello che sarebbe dovuto essere il suo popolo. Le elezioni del 1936, in questo contesto, rappresentano una svolta cruciale nella storia greca, visto che i comunisti, ottenendo 15 seggi in Parlamento, divengono l’ago della bilancia per la formazione di un esecutivo tra liberali, populisti e monarchici (conservatori). Di fatto, quando l’esercito afferma che non avrebbe tollerato un ruolo di governo per i comunisti, Giorgio II tira dritto e fa della Grecia una dittatura a tutti gli effetti, affidando a Ioannis Metaxas il ruolo di Primo Ministro e sospendendo parte della Costituzione, come suggerito da quest’ultimo.

Metaxas era una figura del tutto particolare. Storicamente antidemocratico (sebbene assai ambiguo su più di una posizione: fu filo-monarchico durante il “grande scisma”, mentre salutò la Repubblica nel 1924), Metaxas fu assai critico nei confronti dell’impresa militare in Turchia conclusasi in disastro, tanto che non ne volle assumere il comando. Particolari furono le sue posizioni anche per ciò che concerne la questione dei profughi, visto che, a differenza di quanto si pensa, si dimostrò più vicino a ebrei, albanesi e musulmani nati sul suolo greco (e dunque ellenizzati) che non ai cristiano-ortodossi arrivati dopo la fine del conflitto con la Turchia. Un caso curioso, in questo senso, è indubbiamente rappresentato dai greci del Ponto che arrivarono sul territorio nazionale – alcuni storici greci li considerano anche vittime di una vera e propria forma di genocidio da parte dei turchi – non conoscendone la lingua (parlavano solo il turco e/o una forma dialettale solo in parte similare al greco). Questi, paradossalmente, dislocati nella Macedonia rurale, si scontrarono inizialmente con la popolazione slava ellenizzata locale sulla gestione delle proprietà abbandonate dai turchi. Uno scontro che avrà ripercussioni nel corso della guerra civile successiva alla Seconda Guerra Mondiale, quando proprio i greci del Ponto ebbero modo di dimostrarsi “ferventi patrioti”, contrastando i disegni secessionisti degli slavi.

In tal senso, per ciò che concerne la politica interna, a Metaxas si deve il mito della “terza civiltà greca”, dopo quella dell’Antica Grecia e quella bizantina. Il suo “regime del 4 agosto”, si poneva come obiettivo quello di costruire una società culturalmente purificata che avrebbe preso spunto dal militarismo del Regno di Macedonia e di Sparta e dall’etica cristiano-ortodossa, fondendo le due cose in una nuova sintesi.

La politica estera di Metaxas, invece, manteneva la sua ambiguità di fondo. Il punto di riferimento geopolitico rimaneva indubbiamente la cooperazione con la Gran Bretagna. Tuttavia, il suo governo dittatoriale ha ammiccato in più di un’occasione alla Germania nazionalsocialista.

Proprio la sua vicinanza alla Gran Bretagna (anche espressione dei voleri della monarchia – da non dimenticare che uno dei nipoti di Giorgio I, nato a Corfù, diverrà dapprima ufficiale della Royal Navy e poi, come Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II) preoccupa non poco Roma che da tempo aveva ingaggiato una sfida con Londra sulla proiezione di influenza e controllo del bacino mediterraneo. A questo proposito si badi bene che uno dei più importanti politologi contemporanei, John Mearsheimer, in suo testo dall’emblematico titolo “La tragedia della grandi potenze”, ha sottolineato come la rivalità italo-britannica avesse ben poco di ideologico (insomma, non era dettata dall’avventurismo fascista). L’Italia, anche se fosse rimasta un Paese semplicemente liberal-conservatore (come in epoca giolittiana) avrebbe comunque finito per scontrarsi con Londra per l’egemonia interna al Mediterraneo ed oltre. A dimostrazione di ciò, si può riportare il trattato di amicizia tra Italia ed Imamato dello Yemen che arriva nel 1926 (a cavallo della definitiva affermazione totalitaria del regime con le “leggi fascistissime”), con il quale Roma riconosceva (in chiave antibritannica) le rivendicazione di Sana’a su Aden, occupata da Londra. Ancora, sarebbe importante ricordare dapprima i tentativi mussoliniani di attirare il progetto sionista nell’orbita fascista; poi, il sostegno garantito alla Grande Rivolta araba del 1936 in Palestina (una ribellione puramente anticoloniale).

Con la guerra d’Abissinia e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la situazione deteriora rapidamente, con l’Italia sempre più preoccupata che la Grecia possa trasformarsi in una base britannica a tutti gli effetti. Già nell’agosto del 1940, un nave militare greca era stata affondata da un sommergibile italiano, mentre nel 1939, l’annessione italiana dell’Albania aveva spaventato non poco il governo di Atene. Il 28 ottobre del 1940, infine, Metaxas risponde “oxi” (“no”) ad un ultimatum italiano che richiedeva apertamente il diritto di passaggio dell’esercito di Roma sul suolo greco (una data che, ancora oggi, rientra nell’elenco delle festività nazionali dello Stato ellenico). È l’inizio dell’attacco alla Grecia: un’operazione che sin dai primi giorni dimostrerà l’evidente impreparazione dell’esercito italiano alla guerra. Basti pensare che lo stesso esercito greco, da un approccio all’iniziativa bellica esclusivamente difensivo, passerà rapidamente (e non senza sorpresa) alla fase offensiva, spingendo diversi reparti alpini (che poi saranno protagonisti anche della tragedia del contingente italiano in Russia) nuovamente all’interno dei confini albanesi.

Non è privo di importanza, inoltre, sottolineare il fatto che il conflitto greco-italiano, in questo frangente, rimane ancora come un episodio isolato (quasi staccato) all’interno della più vasta conflagrazione militare continentale. Metaxas, ad esempio (che morirà di lì a poco, nel gennaio 1941, e dunque con una Grecia in netto vantaggio), non aveva alcuna intenzione di entrare in conflitto con la Germania.

L’avventura greca, di fatto, rimane uno dei tanti errori strategici di Mussolini (il più evidente è proprio l’invio di un contingente in Russia, insieme al fallimento in Nord Africa) che, forse, avrebbe potuto sfruttare le armi del “potere morbido” per attirare verso di sé un regime che aveva non poche similitudini con lo stesso fascismo (sebbene alcuni storici preferiscano includerlo nel novero dei modelli autoritario-conservatori in voga nel periodo, come quello spagnolo di Franco, o portoghese, con Salazar). Anche Hitler ne disapprovò i risultati perché consapevole che questo avrebbe potuto permettere alla Gran Bretagna di aprire un fronte balcanico nel momento in cui la Germania si accingeva ad attaccare l’Unione Sovietica. Per questo motivo, nell’Aprile del 1941, il Reich diede il via all’Operazione “Marita” per assicurare i Balcani.

Durante l’occupazione delle forze dell’Asse l’economia della Grecia cade a pezzi. L’unico obiettivo tedesco è infatti quello di sfruttare le miniere di bauxite e nichel, utili allo sforzo bellico. Tutto il resto va in frantumi, con una popolazione ridotta alla fame e sottoposta alle angherie degli occupanti (soprattutto alle smanie espansioniste della Bulgaria, alleata della Germania). Non a caso, alla fine del conflitto, la Grecia conterà 550.000 vittime (l’8% dell’intera popolazione).

L’occupazione dell’Asse, inoltre, portò ad una crescita politica esponenziale dei comunisti, veri e propri protagonisti della lotta armata. È proprio questa “crescita”, insieme al timore britannico che la Grecia potesse finire nell’orbita di Mosca, a porre le basi per la sanguinosa guerra civile una volta che i tedeschi si ritirano dai Balcani. Di fatto, se la storiografia ufficiale considera il 1946 come la data di inizio del conflitto interno alla Grecia, i suoi germi sono presenti sin dal 1944. Nel dicembre di quest’anno, infatti, a seguito del tentativo comunista di prendere pieno controllo sul governo, inizia lo scontro diretto tra questi ed un contingente britannico di 75.000 unità entrato in Grecia proprio per scongiurare tale eventualità.

Incerto rimane pure il destino della monarchia, con Giorgio II che nomina reggente l’Arcivescovo di Atene Damaskinos, con la “promessa” che sarebbe tornato solo a seguito di un nuovo plebiscito in suo favore. Proprio con la mediazione dell’Arcivescovo si giunge ad un accordo per la smobilitazione delle milizie che, tuttavia, apre le porte ad un periodo di enorme instabilità politica in cui diversi governi, succedutesi in un brevissimo arco di tempo, non riescono in alcun modo a venire a capo della situazione. Nelle elezioni del 1945 i comunisti non si presentano. Vince una coalizione di destra e l’astensione viene indicata al 9%. Tuttavia, i comunisti, con l’appoggio di Tito (mentre Mosca rimane più fredda e, forse, già in linea con i progetti di spartizione europea tra blocchi differenti), affermano che l’astensione era invece al 51%. Nel settembre del 1946, invece, si svolge finalmente il plebiscito che termina con un netto 68% in favore della monarchia (evento organizzato dal governo Tsaldaris che molto si era adoperato per la persecuzione dei comunisti nel periodo precedente). Fattore che favorisce inevitabilmente un nuovo passaggio verso la lotta armata ed il definitivo innesco del conflitto civile.

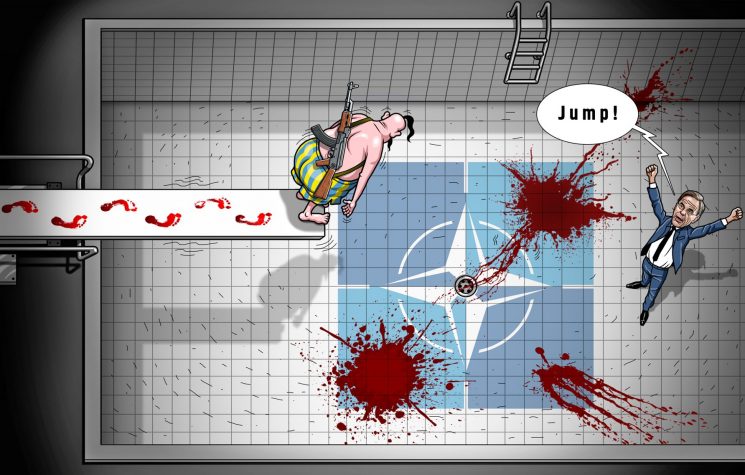

Qui, inizialmente, i comunisti ottengono delle importanti vittorie contro l’esercito nazionale che, però, in virtù di un processo di accompagnamento al declino della potenza britannica, viene riorganizzato da personale statunitense giunto in Grecia con il medesimo obiettivo dei loro predecessori (sebbene riaffermato dalla Dottrina Truman): garantire all’“Occidente” pieno controllo sull’Europa meridionale; evitare la creazione di un cuneo rosso nei Balcani tra Turchia e Italia; garantire due sponde “amiche” all’ingresso dei mari Adriatico ed Egeo. Secondo Truman, infatti, Grecia e Turchia in alcun modo avrebbero dovuto scivolare nel campo socialista.

L’iniziale slancio comunista, inoltre, deve fare i conti con una popolazione che in buona parte diventa neutrale se non apertamente ostile. Se la guerriglia comunista, durante l’occupazione dell’Asse, aveva mostrato un fiero carattere patriottico; altrettanto non si può dire per le milizie che prendono parte al conflitto civile (senza considerare che gruppi comunisti si erano in precedenza macchiati della profanazione di alcuni monasteri del Monte Athos: centro sacro per eccellenza del mondo ortodosso). E le idee secessioniste di molti esponenti slavi (la creazione di uno Stato macedone con capitale Salonicco, l’unificazione alla Bulgaria o alla Jugoslavia) comportano non poche defezioni sul fronte rosso. Ed è sempre in questo contesto che, come già anticipato, i profughi dell’Asia Minore e del Ponto prendono una chiara posizione anticomunista, spaventati dall’idea di una nuova migrazione.

A partire dal 1949, l’esercito, dopo la “pulizia” del Peloponneso, si concentra sul nord, dove vince le battaglie sul monte Vitsi ed a Grammos, e spinge la guerriglia fuori dai confini greci, verso l’Albania e la Bulgaria.

La guerra civile finisce ufficialmente proprio in quest’anno, sebbene bande di guerriglieri continueranno ad agire e penetrare in territorio greco per tutto il 1950. Le cicatrici e le divisioni interne alla società greca invece rimarranno per decenni (da non sottovalutare il ruolo di vecchie faide famigliari che fecero da cornice al conflitto conferendogli un’ulteriore aura di estrema violenza e spirito di vendetta), senza considerare le ondate migratorie verso Nord America, Australia e Germania.

Il primo ed inevitabile risultato della guerra fu la profonda ingerenza degli Stati Uniti nella politica interna della Grecia. Non a caso, Alexandros Papagos, comandante delle forze armate durante il conflitto civile, diverrà il principale protagonista della politica greca negli anni a seguire. È stato lui, infatti, a portare la Grecia nella NATO e ad inviare a questo scopo truppe greche in Corea (cosa che fece anche la Turchia). I fondi del Piano Marshall, al contempo, divengono fondamentali per la salvezza economica del Paese (soprattutto per la ricostruzione della sua flotta mercantile) che nei primi anni ’50 dovrà affrontare una nuova serie di tensioni con la Turchia per la questione di Cipro.

Questo tema merita un breve approfondimento, visto che si ricollega al più articolato processo di decolonizzazione ed al già citato sforzo di accompagnamento al declino della potenza britannica di cui si sono resi protagonisti Stati Uniti ed Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale (il caso del loro intervento a Suez nel 1956, a seguito dell’aggressione congiunta franco-israelo-britannica all’Egitto, ne è l’esempio più evidente). Di fatto, l’isola di Cipro venne affidata dal Sultano ottomano alla Gran Bretagna nel 1878. Questa era infatti fondamentale sia per il controllo del canale di Suez, di recente costruzione e del quale Londra si stava appropriando per ridurre i tempi di navigazione verso l’India; sia come base per eventuali operazioni nel Vicino Oriente.

Nel 1925, invece, l’isola diviene una colonia britannica a tutti gli effetti. All’inizio della lotta anticoloniale dell’EOKA (Organizzazione Nazionale dei Combattenti Ciprioti) – che aveva tra i suoi obiettivi di lungo periodo l’unificazione (enosis) con la Grecia – la componente turca della popolazione era sostanzialmente neutrale. Sono proprio i britannici a radicalizzarne le posizioni in chiave anti-ellenica ed a portare la Turchia all’interno della contesa. E sono sempre i britannici e sostenere per primi la tesi della partizione.

Un attentato dinamitardo contro la casa natale di Mustafa Kemal a Salonicco (divenuta nel tempo sede consolare turca) nel 1954 scatena dei violenti moti contro la popolazione greca che ancora viveva ad Istanbul, già provata dalla pesante legge patrimoniale degli anni ’40 volta ad eliminare la restante classe commerciale non turca dal Paese. Le tensioni si fanno ancora più accese con la pesante repressione britannica di un movimento anticoloniale che stava facendo rivivere il mito della “Megali Idea” e dell’irredentismo greco. Cipro, così, diviene un serio problema nei rapporti tra la Grecia ed i suoi alleati. Un problema che spinge gli stessi governanti greci a fare pressioni sulla guida del movimento anticoloniale, l’Arcivescovo Makarios III (già costretto all’esilio nel 1957), per accettare l’idea di un’indipendenza separata da Atene che arriverà nel 1960 sulla base di due trattati separati (quelli di Zurigo e di Londra) che prevedevano comunque una presenza militare britannica nell’isola in due basi distinte.

Più o meno nel medesimo periodo, nel 1958, nasce in Grecia l’Unione Nazionale dei Giovani Ufficiali: organizzazione clandestina legata agli apparati di intelligence della NATO (fotocopia di altre organizzazioni simili nate nello stesso periodo nei Paesi membri dell’Alleanza) tra le cui fila spicca Georgios Papadopoulos (figura di rilievo della futura giunta militare dei colonnelli).

Il colpo di Stato militare arriva nel 1967 dopo un periodo di grave instabilità politica, anche indotta dagli stessi apparati NATO che, per tutto il periodo precedente, avevano insistito sul rischio di un ritorno della minaccia comunista. L’obiettivo primario che si pone la giunta è quello del “ringiovanimento della Nazione ellenica”: ovvero, superare i decadenti costumi occidentali per riscoprire le fondamenta della civiltà greco-ortodossa. Allo stesso tempo, a loro modo di vedere, era necessario riportare l’ordine e risolvere i problemi insiti nello sviluppo. In altre parole, i militari si proponevano come “agenti della modernizzazione che guardavano, però, all’indietro”. In questo senso, si rendeva necessario ripensare le relazioni tra Stato e Chiesa e tra vertici politici e monarchia. I militari, infatti, oltre a reprimere qualsiasi forma di dissenso (soprattutto quello orientato verso “sinistra”), costringono il re Costantino II (figlio di Paolo I e nipote di Giorgio II) all’esilio e purgano gli ufficiali monarchici dall’esercito. Un successivo tentativo di ammutinamento delle forze navali (leali al monarca), inoltre, funge da pretesto per un nuovo referendum (tenuto sotto legge marziale) con il quale viene cancellata l’istituzione monarchica.

Per il 1969, il ministero della difesa consumava già il 49,8% della totale spesa governativa. Una situazione che, insieme ad una modificata congiuntura internazionale, diventerà rapidamente insostenibile, tanto che gli stessi militari si vedranno costretti ad effettuare un “golpe nel golpe” (nel 1973), in modo da limitare il crescente potere del già citato Papadopoulos, accusato di aver abbandonato gli ideali a fondamento della “rivoluzione”.

La fine del regime si lega in modo intrinseco alle vicende cipriote e, più in generale, alla crisi energetica generata dall’embargo petrolifero seguito alla guerra arabo-israeliana dell’ottobre 1973. A questo proposito è bene ricordare che l’attentato contro Makarios (Presidente di Cipro dal 1960, definito dai colonnelli greci come il “Castro del Mediterraneo”) ed il colpo di Stato organizzato dalla giunta militare nell’isola non aveva in alcun modo come scopo quello di preparare l’enosis. I nemici non erano i turchi ma i comunisti e la loro crescente presenza nella politica isolana. L’obiettivo dei colonnelli, dunque, era quello della partizione sulla base del Piano Acheson del 1964 che, già di suo, garantiva una ridotta porzione di territorio alla popolazione turca.

A sua volta, l’intervento turco non era dettato dalla volontà di proteggere la componente musulmana della popolazione dal colpo di Stato. Questa, infatti, non era stata toccata da un evento interno alla parte greca (lealisti contro golpisti). Ankara invocava il rispetto dell’articolo IV del Trattato di garanzia che prevedeva l’intervento militare (sebbene non unilaterale ma congiunto degli Stati garanti dell’indipendenza dell’isola: Regno Unito, Grecia e Turchia) per ripristinare l’ordine costituzionale. Ciò che arriva dopo è solo l’esito del fallimento del regime militare greco che si trova di fronte a due alternative: dichiarare guerra alla Turchia o cedere il potere.

Un fallimento che si ripercuote sulla storia successiva dell’isola, con la conseguente colonizzazione turca, la creazione della Repubblica Turca di Cipro Nord nel 1983 sul 36% del territorio isolano (riconosciuta solo da Ankara), la presenza tuttora di 35.000 soldati turchi in questo spazio e le relative controversie (acque territoriali, sfruttamento delle risorse) che ne sono derivate.

Questo fallimento segna la fine del regime militare e l’inizio di una nuova fase democratica in cui la politica greca è contraddistinta da un sistema bipolare in cui si affrontano i partiti Nuova Democrazia (guidato da Kostas Karamanlis) ed il Movimento Socialista Panellenico (PASOK) di Andreas Papandreu.

Dopo un nuovo referendum istituzionale (il sesto nel XX secolo) che rende definitiva l’opzione repubblicana, il governo di Karamanlis punta dritto verso l’Europa e la partecipazione della Grecia al disegno di unificazione continentale, definito alla stregua della “Megali Idea del nuovo millennio”. Una scelta che si scontra con le posizioni del PASOK e dei Partito Comunista (KKE), tornato legale, i quali sostengono che tale processo avrebbe portato (come effettivamente avvenuto) ad una perdita di sovranità ed alla trasformazione della Grecia in periferia del sistema capitalista globale. Delle posizioni che, soprattutto per ciò che concerne il PASOK, si affievoliranno non poco sulla base di precisi interessi e giochi di potere nel corso del tempo.

Papandreu, infatti, si presenta come un politico estremamente pragmatico. Sebbene sia stato spesso definito come “populista”, bisogna riconoscere che il suo “populismo” era da intendere nel senso americano del termine. Era il populismo di Andrew Jackson o di Thomas Jefferson, intrinsecamente connesso alla profonda ammirazione che lo stesso Papandreu (educato negli Stati Uniti) nutriva per la Rivoluzione americana. Di fatto, il PASOK mai è stato socialista in senso marxista. Questo abbraccia da subito la social-democrazia per poi divenire liberal-riformista negli anni ’90 e primi ‘2000. Inoltre, nonostante i tentativi di multilateralismo geopolitico della sua guida una volta giunto al potere, la direzione del Partito da anti-europeista e ostile alla NATO si trasforma rapidamente in pro-Europa e filo-atlantista (un percorso, ad onor del vero, del tutto simile a quello di altri Partiti europei del medesimo orientamento politico).

Con i primi anni ’90 ed il ritorno al potere di Nuova Democrazia migliorano i rapporti con gli Stati Uniti. Creta diviene centrale come base di lancio per le operazioni nordamericane nel Vicino e Medio Oriente. E gli stessi USA mediano un accordo tra Grecia e Turchia con il quale i due contraenti rifiutano l’utilizzo della forza per risolvere le controversie e desistono dal prendere iniziative che possano minare i rispettivi interessi (accordo che ancora una volta non verrà rispettato da entrambe le parti, si pensi alle tensioni scatenate dal caso Ocalan – figura di spicco del PKK curdo transitato per la Grecia prima di venire arrestato in Kenya – oppure alla dottrina geopolitica turca della “Patria Blu” che, in linea teorica, mina la sovranità greca sullo spazio egeo, o ancora al persistente problema di Cipro).

Nonostante ciò, con il crollo del blocco socialista, paradossalmente, la Grecia (alla pari dell’Italia dopotutto) subisce un vero e proprio declassamento geopolitico in quanto non risulta più confinante con il “nemico”, anche se Jugoslavia ed Albania non erano in buoni rapporti con Mosca e solo la Bulgaria rappresentava la vera frontiera con il campo filo-sovietico. A ciò si aggiungano il processo di dissoluzione della Jugoslavia, che arriva a rappresentare una vera e propria minaccia alla sicurezza e stabilità greca con le aspirazioni irredentiste della nuova Repubblica di Macedonia (la diatriba sul suo eventuale ingresso nell’UE e nella NATO durerà per quasi trent’anni fino all’accordo sull’assunzione del nome “Nord Macedonia” e la cancellazione delle rivendicazioni territoriali dal suo testo costituzionale), ed il crollo dell’Albania comunista che spinge in Grecia mezzo milione di immigrati. La Grecia, inoltre, nel contesto delle guerre nell’ex Jugoslavia assume una posizione decisamente più incline verso la Serbia, al contrario di quanto fatto dal resto dell’Alleanza Atlantica.

Più o meno nello stesso periodo, il nuovo governo del PASOK guidato da Kostas Simitis porta la Grecia nell’euro. Nel 1998, infatti, la Drachma entra nell’European Exchange Rate Mechanism. Una scelta che si rivelerà tragica, soprattutto alla luce del fatto che la classe politica greca si era autoconvinta del fatto che, una volta portato il Paese nella zona euro, questo avrebbe potuto rilassarsi e tornare alle vecchie abitudini. Al contrario, questo non fece che accentuare i gravi problemi strutturali della Grecia ed aprire le porte ad una crisi senza precedenti (in cui non è da dimenticare il ruolo delle agenzie di rating USA desiderose di colpire l’euro per salvaguardare il primato del dollaro come valuta di riferimento delle transazioni internazionali) che ha distrutto il già compromesso tessuto economico, sociale e politico del Paese (privatizzazioni selvagge, svendita del patrimonio nazionale e delle risorse strategiche come infrastrutture portuali, aeroportuali e stradali, tagli a salari e pensioni).

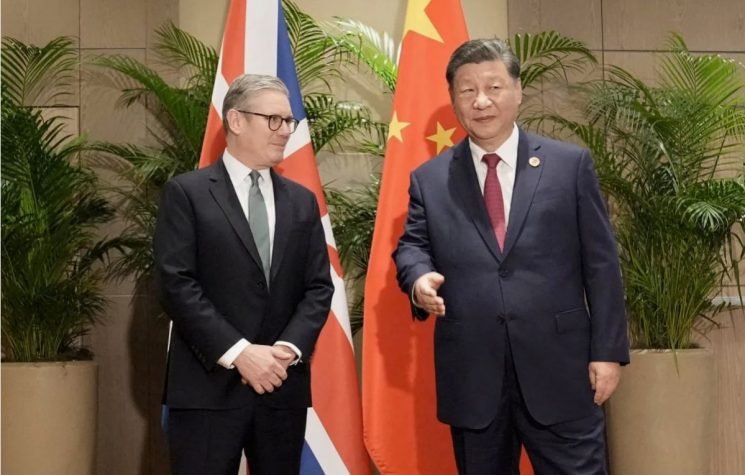

La storia greca è ricca di eventi avversi e periodi di gravi difficoltà. Tuttavia, con questa crisi, per la prima volta nella sua storia, il popolo e lo Stato sembrano aver perso la loro direzione, il loro senso della storia e nella storia. Un qualcosa che difficilmente verrà recuperato, sebbene negli ultimi anni la Grecia stia cercando di recuperare un ruolo geopolitico sfruttando la sua posizione di crocevia tra tre continenti. Un qualcosa che ha attirato l’interesse sia della Cina, con il suo progetto di interconnessione eurasiatica della Nuova Via della Seta; sia di USA ed Israele che, oltre a vedere nella Grecia un terreno di passaggio per le vie del gas (dal Mediterraneo Orientale verso l’Europa), alla pari proprio della Cina, vorrebbero sfruttare i porti greci come terminali della cosiddetta “Via del Cotone” che dovrebbe unire l’Europa all’India, attraverso Penisola Arabica e Israele (anche in Grecia, a dei vertici politici compiacenti nei confronti delle politiche israeliane, nonostante i rapporti altalenanti tra Tel Aviv ed il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme, si oppone una massa popolare sostanzialmente ostile e critica rispetto al fenomeno sionista). Bisogna altresì mettere in evidenza come Israele punti ad accentuare le frizioni greco-turche a Cipro al preciso scopo di trarre benefici da un divide et impera che porti l’isola (o almeno parte di essa) sotto la sua sfera di influenza (rilevanti, in questo senso, le enclavi sioniste già presenti soprattutto nella Repubblica di Cipro, gli appalti sulla sicurezza degli aeroporti ceduti a gruppi israeliani e le concessioni fatte all’IDF per l’utilizzo delle basi britanniche sull’isola).

In questi giochi di potere geopolitico, la Grecia dovrebbe essere abile nello sfruttare la propria posizione ed ottenere il massimo vantaggio applicando una politica multilaterale (senza ulteriori cessioni di sovranità) e migliorando la capacità di connessione dei propri porti alla massa continentale europea. Allo stesso tempo, con Spagna e Italia, dovrebbe favorire la costruzione di solidi legami tra Europa e Nord Africa, superando interessi particolari, reciproche diffidenze, e combattendo i fenomeni destabilizzanti della regione.