Poco si conosce della storia e delle idee dietro la formazione del moderno Stato greco. In questo contributo (suddiviso in due parti) si cercherà di mettere in luce la particolare evoluzione politica di un Paese che, tra alterne fortune, rimane centrale per la geopolitica mediterranea.

Quando si parla di storia della Grecia contemporanea in alcun modo si può prescindere dalla lettura del fondamentale testo di Konstantinos Paparrigopoulos (1815-91) “Storia della nazione ellenica”. Qui, lo storico e nazionalista greco, utilizzando la lingua “dotta” katharevousa (in italiano “puristica”), sottolinea la continuità etnica, spirituale ed ideale del popolo greco dall’antichità classica fino al XIX secolo. E lo fa opponendosi in modo drastico alle teorie dello storico austriaco Jacob P. Fallmerayer che, al contrario, riteneva i greci moderni come degli slavi in parte albanesizzati.

Non solo, Paparrigopoulos enfatizza il fatto che alla base del processo secolare di costruzione dello Stato greco e della guerra di indipendenza vi fosse l’idea di unità e della difesa di tutte le comunità greche sparse per l’Impero ottomano (una “grande idea” rivolta ad annettere ognuna di esse ad una nuova entità politica ellenica). I pilastri di questa grecità, a suo modo di vedere, erano essenzialmente due: l’Ortodossia e la lingua. Una lingua che per secoli ha avuto un ruolo di preminenza nelle relazioni commerciali interne allo stesso Impero.

Nonostante questi tratti ideali che accomunavano le comunità greche, nel momento in cui ottiene l’indipendenza, la struttura sociale del nuovo Stato greco è ancora premoderna: quella che lo storico economico Ernest Gellner ha definito come “società segmentaria” (fondata sul familismo, sulla difesa della comunità dall’autorità centrale e, dunque, su naturali forme di clientelismo).

A lungo gli statisti greci, dopo l’indipendenza, cercheranno di smantellare tale sistema imponendo modelli di governo centralizzati in stile francese (quanto fecero Kapodistrias o Mavrocordatos). Ma tutti dovettero scontrarsi con la tradizione profondamente conservatrice di un popolo materializzatasi anche nell’ossessione anticomunista prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Di fatto, e paradossalmente, con la fine di questo conflitto, molti di quelli che avevano collaborato con l’occupazione del Paese da parte dell’Asse (gli italiani in Macedonia occidentale, i bulgari nella Tracia e nella Macedonia orientale) finiscono ad unirsi con la guerriglia comunista il cui obiettivo era o annettere parte del Paese alla Jugoslavia di Tito, o giungere ad una secessione del nord sotto la tutela della Bulgaria. Questo, dopo un secolo di irredentismo, portò allo sviluppo di una sorta di nazionalismo difensivo e sotto certi aspetti fondamentalista secondo cui la Grecia era uno Stato circondato da nemici e secondo cui nessuna parte del suo territorio poteva essere perduto.

Ora, per meglio comprendere questa particolare evoluzione (dal nazionalismo espansivo a quello difensivo) si rende necessario analizzare i fattori che hanno portato all’indipendenza della Grecia. Anche in questo caso, tra l’altro, è interessante osservare come l’iniziale moto spontaneo popolare viene utilizzato dalle potenze dell’epoca per cercare di raggiungere i loro obiettivi geopolitici particolari; tra i quali spiccava ovviamente l’indebolimento dell’Impero ottomano.

In primo luogo, non si può prescindere dal trattare l’argomento del cosiddetto “rinascimento ellenico” o “illuminismo greco” come sovrastruttura ideale alla base del processo di indipendenza. Questo si concentra sull’invenzione linguistica di Adamantinos Korais (1748-1833) – la già citata katharevousa – rivolta a minimizzare le variazioni del greco del periodo bizantino e ottomano per creare una forma adeguatamente modernizzata di greco antico. Tale “invenzione”, inserito nel più ampio processo noto come “questione della lingua greca”, diventerà la lingua ufficiale del nuovo Stato in sostituzione del greco popolare (dhimotiki). Tuttavia, rimarrà sempre confinato ai soli documenti ufficiali. Mentre, oggi, dopo l’adozione della lingua popolare come “ufficiale” alla fine del regime dei colonnelli, viene utilizzata solo dalla Chiesa ortodossa greca.

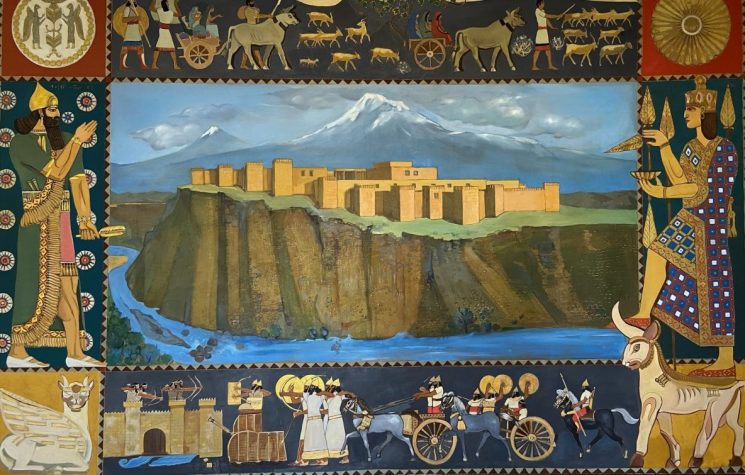

Ad ogni modo, a questo fervore intellettuale dei primi dell’Ottocento si unì lo sviluppo di alcune società segrete che sognavano la rinascita dell’Impero bizantino. Un’idea che, ad onor del vero, per lungo tempo fu nella mente della zarina Caterina II. Il suo “progetto greco”, infatti, dopo la conquista russa della Crimea (antica periferia bizantina), si fondava proprio sulla ricostituzione di Bisanzio sotto diretta tutela di San Pietroburgo al preciso scopo di porre sotto il controllo russo gli Stretti del Bosforo e dei Dardanelli.

La scintilla che portò allo scoppio della “guerra di indipendenza”, in realtà, fu il prodotto di una questione interna al mondo ottomano: l’apostasia e ribellione di Ali Pasha a Ioannina che portò le forze ottomane nella regione a concentrarsi sull’Epiro, lasciandone altre quasi totalmente scoperte (Morea, Tessaglia ed alcune isole ionie). È indubbiamente curioso inoltre notare come il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, indissolubilmente legato alla Sublime Porta, abbia condannato la rivolta greca. Solo dopo le stragi di preti, la Chiesa ortodossa locale si unirà al conflitto. Cosa che, dopo la sua conclusione, porterà a sua volta alla ricerca dell’autocefalia da parte della Chiesa ortodossa greca rispetto al Patriarcato.

Come già sottolineato, la base ideale di questa ribellione era caratterizzata dall’influenza del neoclassicismo e di certo romanticismo diffuso in tutta Europa. L’obiettivo dei ribelli era quello di liberare la Grecia per fare in modo che questa riottenesse la sua identità autentica. Ed a questo scopo non fu di poco conto il ruolo della diaspora greca nel resto del Vecchio Continente che non mancò di sottolineare il carattere di “guerra di civiltà” di tale rivolta, al preciso scopo di trasformare la questione greca in una “questione europea”. Bisogna riconoscere che lo stesso Impero ottomano non fece nulla per evitare tale processo. Anzi, il massacro di Chios del 1822 e l’assassinio (da parte di una folla inferocita lasciata agire indisturbata dalle autorità) a Costantinopoli del patriarca Gregorio V contribuirono in modo determinante a sensibilizzare l’opinione pubblica europea alla causa greca. E, di fatto, l’indipendenza greca sarà il risultato dell’intervento delle potenze europee (Francia, Gran Bretagna e Russia) – ognuna con i suoi specifici interessi ma tutte convinte di poter utilizzare la Grecia per controllare da vicino l’Impero ottomano – per porre fine in modo definitivo ad un conflitto che si protrarrà per dieci anni.

A ciò bisogna comunque aggiungere il fatto che l’Europa in cui irrompe la questione greca è comunque quella della Restaurazione e della Santa Alleanza. Gli stessi protagonisti della rivoluzione greca sono dei conservatori convinti. Ioannis Kapodistrias, già ministro degli esteri della Russia zarista, non nutriva grande considerazione per l’estremismo della “Società dei Fratelli”, alla base del moto indipendentista. E pure Alexandros Ypsiliantis (colui che proclamò la rivoluzione) era un principe della élite commerciale greco-ottomana (i cosiddetti “fanarioti”, dal nome del quartiere di Costantinopoli “Fanari” dove in prevalenza vivevano) che aveva ricoperto un ruolo di rilievo sempre nell’esercito dello Zar.

I britannici, a loro volta, dopo una iniziale diffidenza, solo nel 1824 garantirono un prestito al governo rivoluzionario greco. Mentre la Francia si unisce alle altre due potenze anche se impegnata a modernizzare l’esercito dell’ambizioso vice-Re d’Egitto Muhammad Ali (di origine albanese) che darà ulteriori problemi alla Sublime Porta proprio dopo la fine del conflitto in Grecia.

La battaglia di Navarino tra le flotte delle tre potenze e quella ottomana nel 1827 segna una svolta decisiva nella guerra. L’anno dopo, Kapodistrias viene invitato a divenire capo del governo greco (carica che manterrà fino al suo assassinio nel 1831). Tuttavia, si trova di fronte ad una situazione drammatica, con il Paese in mano ai signori della guerra ed a gruppi mercenari (slavi e albanesi) che si vendono senza problemi al migliore offerente.

Nonostante ciò, le negoziazioni tra le potenze e l’Impero conducono alla creazione di un nuovo Stato la cui corona viene affidata alla casa bavarese Wittelsbach. Uno Stato di 700.000 abitanti, devastato economicamente, con due milioni di greci che ne rimangono fuori.

La nuova casa regnante porta con sé un esercito tedesco, burocrati e fondi, ma nonostante il desiderio di stabilità (espressione anche del compromesso con il Patriarcato ecumenico del 1850 in base al quale le due Chiese ortodosse rimanevano dogmaticamente unite seppur politicamente separate) deve fare i conti con le milizie irregolari che agiranno tra le frontiere settentrionali almeno fino alle Guerre Balcaniche del 1912-13. Queste, ad onor del vero, erano utili su entrambi i lati: gli ottomani potevano dimostrare come la Grecia non fosse pronta a venire inserita all’interno del sistema di sicurezza europeo (i signori della regione, inoltre, potevano ottenere più fondi ed armi dalla Sublime Porta); mentre, lo Stato greco li tollerava perché, concentrandosi sull’idea di liberare i fratelli rimasti fuori dalla nuova entità statale, non si ribellavano al potere centrale (e molti di loro verranno successivamente incorporati nella polizia e nell’esercito).

Ad ogni modo, le correnti politiche interne del nuovo Stato riflettevano gli interessi delle potenze che avevano sostenuto la causa greca. I conservatori (tra cui spiccavano l’eroe di guerra dell’indipendenza Theodoros Kolokotronis ed il fratello del defunto Kapodistrias) erano vicini alla Russia – il pensatore e diplomatico russo Konstantin Leont’ev, da molti considerato come una sorta di precursore dell’eurasismo, scrisse non poche pagine in cui sottolineava come la Grecia, aprendosi all’Occidente, avesse perso la sua anima tradizionale – mentre i liberali erano più propensi a guardare verso Gran Bretagna e Francia. Tra di essi prese il sopravvento una forma di politica centrista (il cui principale protagonista fu il Ioannis Kolettis) che presentava al popolo grandiose immagini di prosperità, sviluppo e confini allargati ma che nella realtà non fece praticamente nulla di concreto in questo senso. Anche perché dovette affrontare la realtà di un Paese in grave crisi economica (paradossalmente l’Impero ottomano aveva una classe mercantile greca, mentre la Grecia ne era priva) ed incapace di portare avanti un reale programma di redistribuzione della terra. Inoltre, con il deterioramento delle relazioni tra le stesse potenze (e l’approssimarsi della Guerra di Crimea), Francia e Gran Bretagna spingono la Grecia a migliorare i rapporti con l’Impero ottomano ed a sganciarsi dall’influenza russa. Di fatto, in questo periodo, la diffusione del panslavismo in Russia è direttamente proporzionale alla diffusione della slavofobia in Grecia (anche sotto diretta spinta britannica) il cui unico interesse nazionale diviene la “sanificazione dei confini settentrionali”. Quella che fu la terra di Filippo ed Alessandro Magno veniva infatti considerata come parte essenziale per l’esistenza della Grecia, per la sua sicurezza e prosperità. Ed è assai curioso il fatto che furono proprio i greci a chiamare i bulgari slavizzati, che in parte la abitavano, come slavi macedoni, dando il là ad uno dei problemi etnico-culturali che contraddistinguerà i rapporti della Grecia con i suoi vicini addirittura fino ai primi due decenni del XXI secolo.

Nel 1862 il sovrano Otto I abdica e la sua dinastia viene sostituita da quella danese Glucksburg. Otto era infatti diventato il capro espiatorio per tutti i problemi del Paese. Senza considerare che, prima dell’intervento di Francia e Gran Bretagna contro la Russia nel Mar Nero, si era convinto di poter dare avvio ad una “seconda guerra di liberazione” contro l’Impero ottomano, salvo poi rimanere molto deluso dall’atteggiamento dei suoi “protettori”. Il nuovo sovrano Giorgio I si dimostrò subito più abile del predecessore sul piano politico. Nel 1864, la Gran Bretagna consegna alla Grecia le isole ionie acquisite durante le guerre napoleoniche. Mentre nel 1881, a seguito di un lungo negoziato, la Grecia acquisisce la Tessaglia dall’Impero ottomano, aumentando il suo territorio del 26% e la sua popolazione del 18%. Questo negoziato fu il prodotto della crisi orientale del 1878 (nuovo conflitto russo-ottomano) e della Conferenza di Berlino con la quale Francia, Gran Bretagna e Germania cercarono di mitigare la vittoria russa e gli esiti del Trattato di Santo Stefano.

Nel 1896 una rivolta anti-ottomana sull’isola di Creta (l’ennesima) costringe la Grecia ad inviare truppe ed aiuti. L’anno successivo, tuttavia, l’esercito greco subisce una pesante sconfitta in Tessaglia ad opera di truppe ottomane addestrate ed equipaggiate dalla Germania. Si tratta di un particolare contesto geopolitico in cui i rapporti tedesco-ottomani si stavano rafforzando rapidamente (si pensi all’idea dell’infrastruttura ferroviaria Berlino-Baghdad, contrastata dai britannici, ad esempio) ed in cui la Sublime Porta si stava facendo garante della causa bulgaro-macedone (spinta al Patriarcato ecumenico per il riconoscimento dell’autocefalia della Chiesa bulgara, ovviamente in contrasto con quella di Atene, e nascita dell’Organizzazione Rivoluzionaria Interna della Macedonia). A ciò si aggiungano le crescenti preoccupazioni inglesi per la costruzione di una flotta militare tedesca, considerata alla stregua di una vera e propria minaccia esistenziale all’Impero di Sua Maestà. Tutti fattori che si riflettono sulla politica interna greca dove le divisioni nel campo monarchico tra filo-tedeschi e filo-britannici entrano in contrasto con le tendenze più apertamente “occidentali” della classe politica liberale.

Così, nel 1909, arriva il colpo di Stato della Lega Militare che lamentava l’eccessiva influenza della monarchia sull’esercito e la diffusa corruzione politica. I giovani ufficiali, prodotto dell’Accademia militare di Atene, chiamano come consigliere politico l’avvocato cretese Elefterios Venizelos, che avrà un ruolo determinante nella storia della Grecia per tutto il decennio successivo ed oltre.

Questi, una volta salito al potere, spinge per un’agenda riformista e per importanti modifiche costituzionali che andranno di pari passo con l’esplosione di un nuovo conflitto nei Balcani. Un conflitto determinato in primo luogo dalla debolezza che l’Impero ottomano aveva mostrato con la guerra italo-turca del 1912 che porta Roma ad impossessarsi della Libia (sebbene solo nei primi anni ’30 l’allora Italia fascista riuscirà ad ottenere pieno possesso della colonia schiacciando la ribellione della Senussia guidata da Omar al-Mukhtar). Dunque, Serbia, Bulgaria e Grecia (inaspettatamente alleate) approfittarono della situazione anche alla luce del fatto che l’Impero stava affrontando i problemi interni legati al colpo di Stato dei cosiddetti “Giovani Turchi” ed alle successive crisi/trasformazioni istituzionali.

In questa nuova fase conflittuale, l’obiettivo principale della Grecia era quello di prendere possesso di Salonicco (città cosmopolita – abitata nel periodo da 61.500 ebrei, 50.000 cristiani ortodossi e 45.000 musulmani – e centro commerciale di primaria importanza per la regione). Ma i maggiori successi, vengono ottenuti sul mare con la flotta greca che riesce a raggiungere la piena supremazia sull’Egeo, bloccando gli aiuti alle truppe ottomane impegnate sulla terraferma e costringendo la flotta della Sublime Porta a rifugiarsi oltre gli Stretti.

Grecia, Serbia e Bulgaria, infine, definiscono sulla base di trattati bilaterali i rispettivi confini, sebbene la già citata Organizzazione Rivoluzionaria Interna della Macedonia fosse intenzionata a proseguire le attività belliche contro gli alleati.

Le guerre balcaniche del 1912-13 da molti vengono considerate come l’inevitabile preludio alla “Grande Guerra”, così come il conflitto civile spagnolo fu l’anticipazione del Secondo Conflitto Mondiale. Non è un’affermazione errata, visto il coinvolgimento più o meno diretto anche delle grandi potenze europee (si consideri l’interesse di quell’alleanza passata alla storia come la “Triplice Intesa” allo smantellamento progressivo dell’Impero ottomano, con una Gran Bretagna con obiettivi strategici crescenti soprattutto nel Vicino Oriente; oppure alle crescenti tensioni tra Serbia ed Impero austro-ungarico, con quest’ultimo afflitto da gravi problemi interni). Non solo, con le guerre balcaniche divengono anche più accese le persecuzioni dei greci dell’Asia minore; iniziano gli scambi di popolazione tra Grecia e Impero ottomano; e si pongono le basi per lo “scisma nazionale greco” (dichasmos) con l’assassinio di Giorgio I e la salita al trono del figlio Costantino (già protagonista del conflitto sul fronte macedone ed epiriota).

Proprio i primi scambi di popolazione generano alcune evidenti tensioni interne tra i nuovi arrivati ed i “nativi” (in particolare l’élite politica conservatrice del Peloponneso assai ostile all’idea di condividere il potere e le posizioni di vantaggio acquisite in quasi un secolo di indipendenza). Una tensione che si acuisce con la deflagrazione del conflitto mondiale e con le diverse posizioni assunte da Venizelos e dal sovrano. Con il primo deciso ad entrare in guerra affianco all’Intesa (l’ambasciatore britannico aveva offerto alla Grecia concessioni territoriali in Asia Minore e Cipro, mentre lo stesso Venizelos chiedeva Smirne ed i territori circostanti sempre in Asia Minore, le isole dell’Egeo, il nord dell’Epiro e la Tracia) e Costantino (germanofilo) intenzionato a mantenere una posizione neutrale.

Lo scontro, dunque, è anche il prodotto di due visioni contrastanti: i liberali di Venizelos legati ancora alla “Megali Idea” (alla “liberazione” di tutte le comunità elleniche dal giogo ottomano); ed i conservatori filo-monarchici fautori di una “Grecia territorialmente ridotta ma comunque onorabile”. Costantino e la sua cerchia, ad esempio, sostenevano l’argomento dell’inutilità dell’ingresso in un conflitto che avrebbe finito per favorire le aspirazioni espansioniste della Serbia.

Un’ulteriore spinta a quello che è stato definito come “scisma nazionale” tra monarchia e governo parlamentare venne dato dalla stessa Intesa che minacciò di cedere Salonicco e la Macedonia proprio alla Serbia, se la Grecia non fosse entrata direttamente nel conflitto. Elemento che, insieme alle continue violazioni territoriali sempre dell’Intesa, spinse Venizelos ed alcuni ufficiali dell’esercito a creare un governo alternativo nella stessa Salonicco per sostenere lo sforzo bellico accanto a Francia, Gran Bretagna e Italia sul fronte macedone (azione comunque non particolarmente apprezzata dai britannici che, nell’opera di Venizelos, vedevano un eccessivo avvicinamento all’alleato francese).

La Grecia si trova così divisa in due e separata da una zona neutrale, sebbene sempre Venizelos continuasse a richiedere all’Intesa l’autorizzazione per marciare su Atene. Il suo ritorno nella capitale, infine, viene da subito contraddistinto per la pesante repressione degli elementi filo-monarchici e per le pressioni a Costantino, costretto ad abdicare in favore del figlio Alessandro ed a abbandonare la Grecia a bordo di un incrociatore britannico.

Alla fine del conflitto, la Grecia, nonostante la grave crisi politica interna, si siede al tavolo dei vincitori nella convinzione che l’armistizio di Mudros avrebbe legittimato la sua espansione verso l’Anatolia. Sulla base dell’esito finale della Conferenza di Parigi, del Trattato di San Remo e di quello di Sevres (quest’ultimo rivolto in particolare alla salvaguardia dei gruppi etnici all’interno dell’ormai ex Impero ottomano), Smirne diviene protettorato greco per cinque anni. Al termine di questo periodo, la città e la regione ad essa circostante avrebbe dovuto scegliere il proprio destino sulla base di un referendum. E, nel momento in cui le truppe greche entrano nella città (15 maggio 1919), la regione era abitata da 620.000 greci e 950.000 turchi.

Le cose cambiano rapidamente nel 1920, dopo la sconfitta nelle elezioni parlamentari dei liberali di Venizelos ed il ritorno in Grecia di Costantino (sotto tutela britannica) dopo la morte improvvisa del figlio Alessandro. Di fatto, i britannici si erano autoconvinti di poter utilizzare la loro influenza sulla Grecia per fare della stessa il controllore degli Stretti. Al contempo, i militari greci cercarono di impressionare Londra affermando di essere capaci di poter annientare sul nascere (o quasi) la ribellione nazionalista guidata da Mustafa Kemal, la cui ambizione era quella di costruire uno Stato etnico turco all’interno dei confini anatolici, limitandone così la spartizione.

I greci, così, inviano in Turchia un contingente di 200.000 uomini con l’idea, addirittura, di porre Ankara sotto assedio (quartier generale dell’assemblea nazionale kemalista). Tuttavia, vengono rapidamente costretti alla ritirata da un esercito che utilizza sia strumenti simmetrici che asimmetrici (gruppi irregolari e guerra di guerriglia). A ciò si aggiunga che Francia e Italia, teoricamente alleati dei britannici e dei greci, cominciano a tessere relazioni con il governo turco nazionalista insieme ai bolscevichi russi. Questi, infatti, preoccupati dalla presenza inglese sugli Stretti, cominciano a fornire sostegno militare ai kemalisti, mentre il “venizelismo” e la “Megali Idea” venivano considerati da Mosca alla stregua di forme di imperialismo.

Il tentativo greco di accerchiare Istanbul per fare pressioni contro Mustafa Kemal, di fatto, indebolisce ulteriormente il fronte nell’Asia Minore che viene rotto dalle forze nazionaliste turche nell’estate del 1922. Evento cui seguirà il progressivo abbandono del sogno greco da parte dei britannici e la tremenda catastrofe di Smirne, nel corso della quale la popolazione greca della città venne letteralmente gettata in mare dalle milizie irregolari (desiderose di vendetta per il tradimento dei greci durante la Prima Guerra Mondiale) che precedettero, secondo una prassi consolidata, l’ingresso nel centro urbano dell’esercito di colui che diverrà Ataturk.

Il successivo Trattato di Losanna, di fatto, sancendo un nuovo scambio di popolazione, pone fine non solo al mito espansivo della “Megali Idea” ma anche ad una convivenza pacifica tra diverse etnie e confessioni in Asia Minore che durava da diversi secoli.

In conclusione di questa prima parte, si rende opportuno sottolineare come la storia e la geopolitica della Grecia nel suo primo secolo di vita, pur guidate da un’idea di rinascimento nazionale, siano state contraddistinte dall’influenza di volontà esterne (spesso o sempre in contrasto tra loro, anche quando si trattava di presunti alleati, Francia e Gran Bretagna) che ne hanno determinato in modo evidente i loro indirizzi. Con la fine della guerra in Asia Minore, inoltre, la Grecia si troverà sottoposta alla pressione di (nuovi) nemici esterni (l’Italia fascista) e interni (il timore esistenziale bolscevico).