L’indipendenza piena ed effettiva, con sovranità e autonomia, è possibile, ma è ancora un processo in atto

Alla guida di un futuro migliore

Un consiglio: non bisogna togliere gli occhi da ciò che sta avvenendo nel Sahel. E, soprattutto, non bisogna ignorare le ragioni profonde e le modalità con cui oggi l’Africa sta risorgendo proprio grazie alla Alleanza degli Stati del Sahel.

Burkina Faso, Mali e Niger costituiscono tre stati contigui, privi di sbocchi al mare, che occupano un’enorme fascia di territorio a cavallo fra il Sahara meridionale e la regione sudano-saheliana. Insieme rappresentano quasi la metà della superficie complessiva dell’Africa occidentale – circa il 45% – e circa il 17% della sua popolazione, pari a oltre 73 milioni di abitanti sommando i tre Paesi (26,2 milioni in Niger, 23,8 milioni in Mali e 23 milioni in Burkina Faso). Questi numeri da soli mostrano il peso demografico e geografico della triade saheliana.

Le società di questi Paesi presentano forti tratti comuni, frutto di secoli di scambi culturali e commerciali e di una vicinanza geografica che ha favorito la condivisione di norme e pratiche sociali, culture ancora in gran parte fondate su valori comunitari, sull’oralità come mezzo privilegiato di trasmissione del sapere, su economie prevalentemente agricole e su strutture sociali fortemente influenzate dalla religione che plasma la vita delle persone in un’apertura verticale all’esistenza.

Come il resto dell’Africa occidentale, anche Niger, Mali e Burkina Faso hanno conosciuto nel Novecento tutte le contraddizioni del dominio coloniale francese, contraddizioni che esplosero in modo evidente durante la Seconda guerra mondiale. Nella narrazione ufficiale europea raramente si ricorda che una parte significativa dei soldati e dei corpi di lavoro impiegati per liberare l’Europa dal nazismo proveniva dalle colonie francesi dell’Africa occidentale, comprese le odierne Burkina Faso, Mali e Niger. Migliaia di africani combatterono e morirono su suolo europeo, e la loro esperienza bellica alimentò una nuova coscienza politica che preparò il terreno alle rivendicazioni di eguaglianza e autodeterminazione.

Le prime organizzazioni anticoloniali

È dopo la seconda guerra mondiale, in un contesto di tentativi di affermazione del socialismo in Africa, che i movimenti anti-coloniali prendono piede e ottengono successi significativi.

Procediamo per tappe storiche. In Niger già nel 1946 nacque il Partito Progressista Nigerino, affiliato al Rassemblement Démocratique Africain, grande coalizione panafricana e anticoloniale guidata da figure come Modibo Keïta in Mali e Ahmed Sékou Touré in Guinea. L’RDA iniziò chiedendo l’uguaglianza di diritti con i cittadini francesi, ma in pochi anni passò a posizioni di rottura totale con il sistema coloniale.

In Burkina Faso, l’Unione Voltaica si unì all’RDA per costruire un fronte comune di liberazione su scala regionale. Il socialismo in Burkina Faso ha assunto una connotazione particolare durante la presidenza di Thomas Sankara, che trasformò l’allora Alto Volta in Burkina Faso, “Paese degli uomini integri”. La sua visione, ispirata al marxismo-leninismo ma profondamente adattata al contesto africano, puntava a un modello di sviluppo autonomo, fondato sulla giustizia sociale, la partecipazione popolare e l’indipendenza economica dalle potenze coloniali e dalle istituzioni finanziarie internazionali.

Sankara avviò infatti un vasto programma di riforme che includeva la redistribuzione delle terre, la promozione dell’agricoltura di sussistenza e l’alfabetizzazione di massa. Furono costruiti migliaia di scuole, pozzi e centri sanitari nelle aree rurali, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra città e campagne. La sua politica incoraggiava il ruolo delle donne, abolendo pratiche tradizionali oppressive e promuovendone l’integrazione attiva nella vita economica e politica del Paese.

Il socialismo burkinabé si distingueva dal modello sovietico per il suo forte radicamento comunitario e per l’attenzione all’autosufficienza, criticava apertamente il debito estero, considerandolo un meccanismo di sottomissione neocoloniale, e rifiutava l’arricchimento personale dei dirigenti. La leadership di Sankare fu austera e carismatica, poiché cercava di costruire un senso di identità nazionale e solidarietà tra i cittadini in un momento di grande difficoltà per i popoli africani del Sahel.

Nonostante i risultati significativi in termini di sviluppo sociale e infrastrutturale, il progetto socialista del Burkina Faso incontrò resistenze interne ed esterne. La carenza di risorse, l’isolamento internazionale e i contrasti con le élite locali portarono a tensioni crescenti, culminate nel colpo di Stato del 1987 in cui Sankara fu assassinato.

Subito dopo, Blaise Compaoré prese il potere inaugurando un periodo di trent’anni caratterizzato da un progressivo abbandono delle politiche socialiste. Il nuovo regime cercò di normalizzare i rapporti con le potenze occidentali e con le istituzioni finanziarie internazionali, liberalizzando l’economia e riducendo la portata delle riforme popolari di Sankara. Questa transizione generò una crescente disillusione tra i cittadini, poiché le promesse di sviluppo inclusivo e giustizia sociale lasciarono spazio a corruzione, diseguaglianze e instabilità.

Nel 2014 un movimento popolare costrinse Compaoré alle dimissioni, aprendo una fase politica incerta con governi civili deboli e incapaci di rispondere all’aumento dell’insicurezza, aggravata dalla diffusione di gruppi jihadisti nel Sahel. I successivi presidenti, Roch Marc Christian Kaboré e Paul-Henri Damiba, non riuscirono a stabilizzare il Paese né a riprendere il cammino di sviluppo sociale, alimentando il malcontento.

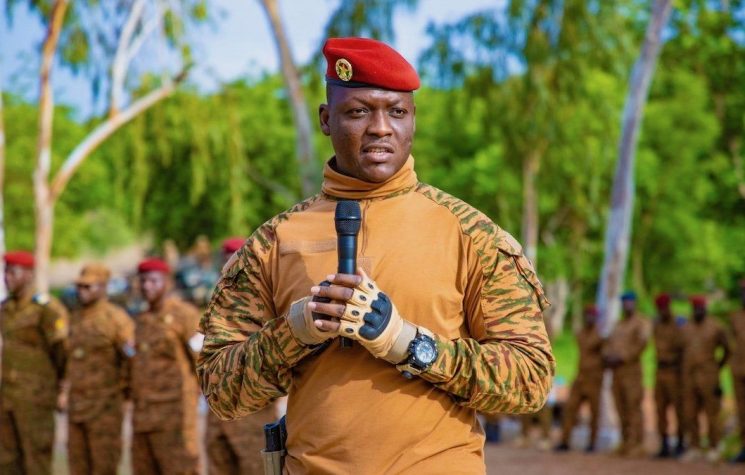

In questo contesto di crisi, il militare Ibrahim Traoré prese il potere con un colpo di Stato nel settembre 2022, riportando in auge il sogno socialista e indipendentista di Sankara, e diventando un faro per tutti i popoli oppressi del mondo.

Il quadro internazionale aveva accelerato questo processo, soprattutto per la presenza politica di Francia e UK. La grave sconfitta francese in Indocina del 1954 e l’intensificarsi della guerra in Algeria che durò fino al 1962 ridussero la capacità di Parigi di mantenere il controllo sulle colonie. Charles de Gaulle tentò di preservare almeno parte dell’impero offrendo un compromesso: nel 1958 indisse un referendum legato alla nuova Costituzione della Quinta Repubblica. Ai territori africani furono proposte due opzioni: votare “sì” per restare nella Comunità franco-africana, mantenendo sotto influenza francese i centri nevralgici del potere, oppure votare “no” per l’indipendenza immediata, rischiando però rottura politica e isolamento economico.

Djibo Bakary – fondatore del partito Sawaba (che significa “libertà” in lingua hausa) e capo del governo dopo le elezioni del 1957 – guidò la campagna per il “no”. Solo la Guinea di Sékou Touré riuscì realmente a respingere l’offerta di De Gaulle, conquistando nel 1958 l’indipendenza immediata come prima colonia francese dell’Africa occidentale.

I leader favorevoli alla rottura furono spesso colpiti da repressione interna, alimentata dalla cooperazione tra funzionari coloniali, capi tradizionali e la nuova élite africana “évoluée” formata nelle scuole francesi e destinata a perpetuare l’ordine esistente. De Gaulle inviò un nuovo governatore, Don Jean Colombani, che mobilitò l’intero apparato amministrativo e di sicurezza per sabotare il referendum e indebolire il Sawaba, contrario anche allo sfruttamento dell’uranio nigerino da parte francese. Il “sì” prevalse ufficialmente grazie a massicce manipolazioni elettorali.

Ciononostante, la vittoria della Guinea nel 1958, dopo l’indipendenza del Ghana britannico nel 1957, costrinse Parigi a cedere progressivamente terreno. Nel 1960 ben 17 Stati africani – 14 dei quali ex colonie francesi – proclamarono l’indipendenza. Si trattò però in larga misura di una “indipendenza con bandiera”: cambiava il simbolo nazionale ma non la struttura economica. L’influenza francese restò intatta grazie a una fitta rete di accordi di “cooperazione” che, attraverso protocolli di assistenza tecnica, intese di difesa e soprattutto il sistema del franco CFA, assicuravano a Parigi un controllo sostanziale. Tali accordi obbligavano gli Stati africani a rimborsare le infrastrutture costruite nel periodo coloniale (spesso con lavoro forzato), concedevano alla Francia diritti di prelazione sulle esportazioni strategiche – in particolare uranio – garantivano alle imprese francesi esenzioni fiscali grazie al principio della non doppia imposizione, imponevano l’uso del franco CFA controllato dal Tesoro francese limitando così la sovranità monetaria e fiscale, e mantenevano basi militari francesi con libero utilizzo delle infrastrutture, incluse comunicazioni e trasmissioni.

Emblematico è il caso del Niger. Un accordo di difesa del 1961 con Costa d’Avorio e Dahomey (oggi Benin) concedeva alla Francia l’uso illimitato di infrastrutture e beni militari e definiva esplicitamente il ruolo delle forze armate francesi come garante degli interessi economici, elencando le materie prime strategiche (idrocarburi, uranio, torio, litio, berillio) e obbligando i Paesi firmatari a informare Parigi su ogni progetto di esportazione e a facilitare lo stoccaggio di tali risorse per le esigenze della difesa francese. In questo modo l’apparato militare diventava un vero e proprio strumento di tutela degli interessi commerciali e geopolitici di Parigi, che non voleva lasciare l’Africa, troppo importante per mantenere il proprio potere finanziario coloniale e gestire la propria ricchezza interna nel continente europeo.

Autonomia e ritorsioni

Il Mali di Modibo Keïta, dopo l’indipendenza del 1960, cercò di imboccare una via autonoma ispirata al socialismo: creazione di imprese statali, nazionalizzazione di settori chiave e soprattutto introduzione nel 1962 di una moneta nazionale fuori dall’area del franco CFA. La reazione francese fu immediata: isolamento diplomatico, restrizioni commerciali e sospensione dell’assistenza tecnica e finanziaria. La crisi economica conseguente aprì la strada al colpo di Stato del 1968 del tenente Moussa Traoré, sostenuto dalla Francia, che riportò il Mali nell’orbita del franco CFA nel 1984.

Negli anni Ottanta e Novanta, con la fine della Guerra fredda, Parigi riformulò la sua politica africana introducendo la “condizionalità politica”: al vertice di La Baule del 1990 François Mitterrand dichiarò che gli aiuti sarebbero stati legati a riforme democratiche come il multipartitismo. In parallelo, FMI e Banca Mondiale imposero i Programmi di Aggiustamento Strutturale (SAP): austerità, tagli al settore pubblico, liberalizzazione del commercio. In Mali questi pacchetti accompagnarono il ritorno al franco CFA nel 1984.

La devalutazione del franco CFA del 1994 rappresentò un secondo shock: ufficialmente serviva a rilanciare le esportazioni e stabilizzare le finanze, ma in realtà provocò rincari, erosione dei salari e proteste diffuse. Questa nuova fase combinava liberalizzazione economica e riforme di governance imposte dall’esterno: una “democratizzazione” di facciata che consolidava il controllo neocoloniale attraverso debito, privatizzazioni e ristrutturazioni statali guidate dai donatori.

A questi strumenti di dominio si aggiunse progressivamente la presenza militare occidentale, in particolare statunitense, quando nell 2002 gli USA lanciarono la Pan-Sahel Initiative, che segnò l’inizio di una presenza militare duratura in Mali, Niger, Ciad e Mauritania, poi estesa al Burkina Faso con la Trans-Sahara Counterterrorism Partnership del 2005.

Dal 2011 le operazioni francesi e statunitensi si intensificarono: droni USA, missioni di addestramento guidate da AFRICOM, basi militari a Gao, N’Djamena, Niamey, Ouagadougou, l’Operazione Barkhane della Francia, la forza congiunta del G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger). Molte cose sono cambiate. Non è mancato anche il terrorismo religioso, che ha mantenuto la regione in una condizione di precarietà e insicurezza, diventando una piaga difficile da combattere in molte zone.

Proprio in quell’anno, 2011, avvenne anche la programmata distruzione del Libia di Gheddafi, che aprì le porte al traffico incontrollato di armi e alla proliferazione di gruppi jihadisti. Libia che rappresentava un pilastro regionale, ma che una volta bombardata distrusse anche le iniziative di mediazione dell’Unione Africana. L’Occidente prima o dopo dovrà pagare per l’enorme male compiuto alla Libia.

Verso una sempre maggiore indipendenza

Mentre le ingerenze militari erodevano la sovranità, le corporation transnazionali continuavano a estrarre ricchezza dal Sahel a condizioni fortemente inique.

Questa dipendenza economica cronica ha consolidato il sottosviluppo strutturale, limitando la capacità degli Stati di diversificare l’economia e negoziare termini commerciali più favorevoli. Ne è derivata una fragilità permanente che espone a pressioni esterne e alimenta crisi politiche, sociali e di sicurezza, laddove non è possibile, oggi, avere soltanto l’indipendenza politica, ma è necessario possedere anche quella economica.

Dagli anni Novanta, i colpi di Stato e i cambi di regime sono diventati fenomeni ricorrenti, espressione di élite che competono per il potere in contesti istituzionali deboli. Corruzione, servizi pubblici insufficienti e l’esclusione di gruppi marginalizzati hanno minato la legittimità statale e accresciuto la sfiducia della popolazione in molti Paesi africani.

La storia recente di Burkina Faso, Mali e Niger dimostra come l’indipendenza formale ottenuta negli anni Sessanta non abbia significato sovranità effettiva. Dai meccanismi economici del “debito coloniale” e del franco CFA agli accordi di difesa che integravano interessi strategici francesi, fino alle “condizionalità” imposte negli anni Ottanta e Novanta e alle missioni militari occidentali del XXI secolo, le vecchie forme di dominio si sono in molti casi trasformate piuttosto che dissolversi, e i leader attuali, che vogliono veramente cambiare la situazione, si trovano davanti ad una complicata struttura statale che deve essere rinnovata completamente. E, di più, è una struttura occidentale, europea, che deve essere riadattata al mondo africano.

Comprendere questa traiettoria è essenziale per leggere l’attuale fase politica nel Sahel: solo inserendo le crisi contemporanee in questa cornice storica si può cogliere il senso delle rivendicazioni di sovranità e delle scelte radicali compiute da governi e società civili della regione.

L’indipendenza piena ed effettiva, con sovranità e autonomia, è possibile, ma è ancora un processo in atto, non è già completa, ed è soprattutto un procedimento che parte da un consolidamento ideologico di “chi” e “cosa” sono quei popoli. Segue poi la scelta di quali forma politiche adottare, secondo la propria sensibilità e tradizione, anche declinando il socialismo in modi sconosciuti all’esperienza europea. Cacciare ciò che resta dei colonialisti, smantellare ogni loro struttura e rifondare con spirito africano le loro terre, è una missione che richiederà coraggio e sacrificio.

Non si può non concludere con una citazione del Presidente Capitano Ibrahim Traoré: “Insieme e in solidarietà, trionferemo sull’imperialismo e il neocolonialismo per un’Africa libera, dignitosa e sovrana”.