Il recente diniego del visto al presidente palestinese e i veti sistematici degli Stati Uniti rivelano un problema strutturale: l’architettura decisionale dell’ONU favorisce una gerarchia geopolitica che soffoca la pluralità. Occorre pensare a riforme radicali per restituire all’Organizzazione la sua legittimità universale.

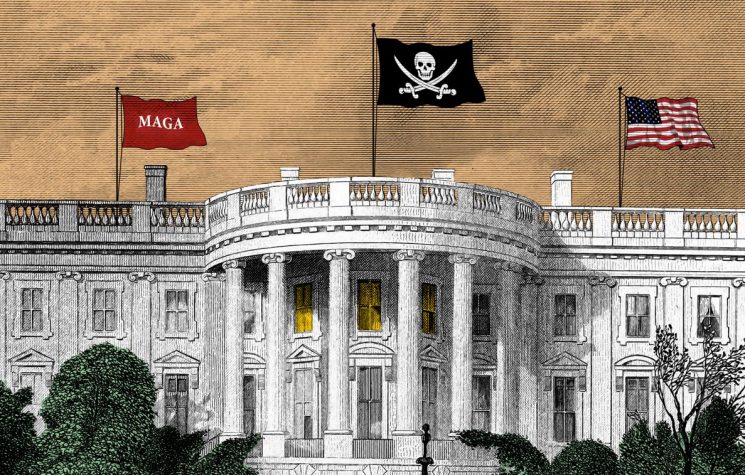

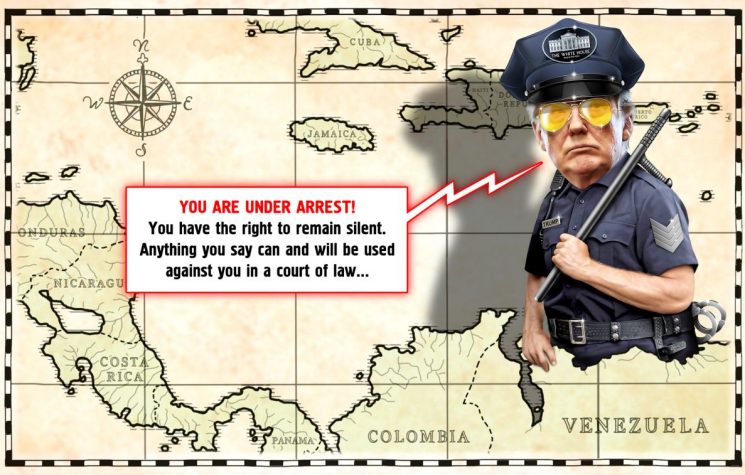

Mentre a New York si svolge la sessione annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’episodio del rifiuto del visto al Presidente palestinese Mahmūd ʿAbbās e la reiterata protezione diplomatica che gli Stati Uniti offrono a Tel Aviv attraverso l’abuso del potere di veto meritano la nostra attenzione in quanto ultimi atti di uno spettacolo già visto, che mette in luce come l’architettura delle Nazioni Unite, così com’è stata concepita nell’immediato dopoguerra, sia sempre più anacronistica e vulnerabile alle pressioni delle singole potenze. La realtà è semplice ma scomoda: se il principale donatore e ospite dell’ONU può sospendere o condizionare l’accesso e l’agenda delle Nazioni Unite, l’organizzazione perde la sua autonomia politica e la fiducia delle nazioni che essa è stata creata per servire. A nostro modo di vedere, dunque, questo deficit di imparzialità e rappresentanza mina l’efficacia dell’ONU nel rispondere a crisi reali e riduce la sua capacità di mediazione.

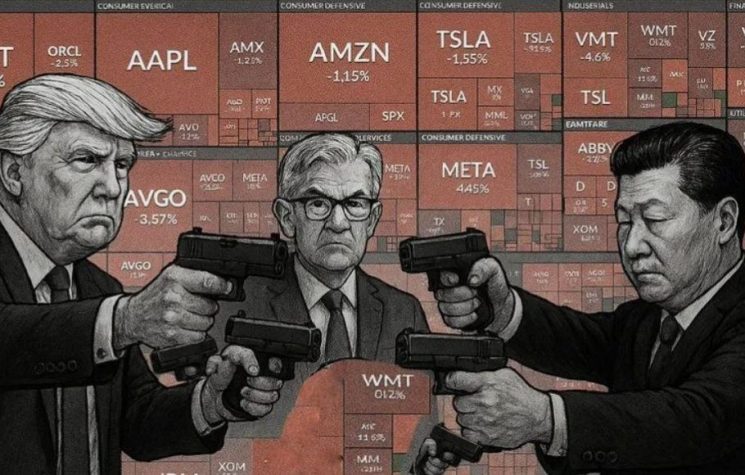

Sebbene gli Stati Uniti, insieme alle altre potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, abbiano giocato un ruolo di primo piano nella creazione delle Nazioni Unite, questo non giustifica lo stato attuale delle cose, soprattutto in un mondo che, negli ultimi ottant’anni, ha vissuto grandi mutamenti. Il Consiglio di Sicurezza, con i cinque membri permanenti dotati di diritto di veto, nacque in un contesto geopolitico in cui la supremazia militare di alcune potenze e l’equilibrio tra USA e URSS sembrava il miglior baluardo contro il ritorno di conflitti totali. Otto decenni dopo, quella stessa struttura delinea una sovrastruttura che permette a uno o pochi Paesi di paralizzare le risposte collettive, rendendo l’ONU spesso incapace di sanzionare o anche solo condannare azioni che contravvengono al diritto internazionale quando queste sono protette dai veti. Oltre alle conseguenze diplomatiche, l’incapacità di agire efficacemente ha effetto diretto su vite umane e su situazioni di occupazione, come nel caso del conflitto israelo-palestinese, o su embarghi che persistono nonostante ripetute risoluzioni assembleari, come nel caso di Cuba.

Riformare l’ONU, dunque, non deve essere un’operazione di facciata o un esercizio retorico per l’incolonnamento di slogan anti-egemonici. Tale processo rappresenta invece un’urgenza pragmatica che tocca l’essenza della governance mondiale. In linea con queste premesse, di seguito proviamo a proporre alcune linee di riforma ambiziose ma coerenti con l’obiettivo di rendere l’ONU più rappresentativa, più efficace e meno suscettibile di essere strumentalizzata da interessi unilaterali.

In primo luogo, va seriamente messa in discussione l’esistenza del diritto di veto così come concepito oggi. Eliminare il veto immediatamente sarebbe probabilmente impraticabile, in quanto incontrerebbe resistenze enormi e rischierebbe di paralizzare ulteriormente il processo, in quanto sono quegli stessi Paesi che lo posseggono che dovrebbero accettare tale riforma radicale. Tuttavia, è possibile e necessario introdurre un regime transitorio che ne riduca l’efficacia pratica. Questo regime dovrebbe prevedere limitazioni temporanee all’uso del veto su questioni umanitarie fondamentali, sui genocidi accertati e su gravi violazioni di diritto internazionale. Parallelamente, si potrebbe stabilire che, in caso di esercizio del veto, una maggioranza qualificata dell’Assemblea Generale e una Corte internazionale di revisione (o un organo appositamente costituito) possano valutare la proporzionalità e le conseguenze dell’uso del veto, pronunciandosi entro termini brevi e con effetti politici e morali vincolanti. La logica è quella di rendere il veto uno strumento di ultima istanza, non un diritto di impedimento automatico su qualunque questione sensibile per un membro permanente del Consiglio di Sicurezza.

In secondo luogo, l’Assemblea Generale deve essere dotata di poteri esecutivi reali, almeno su alcune materie specifiche che oggi restano di fatto sotto il monopolio del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea è il luogo in cui si esprime la rappresentanza universale, dove tutti i Paesi membri dell’ONU sono rappresentati ed hanno pari poteri; dovrebbe quindi poter promuovere misure di carattere umanitario, coordinare missioni civili internazionali per la protezione dei diritti, e richiedere l’imposizione di sanzioni mirate quando il Consiglio è bloccato da veti. Questo non significa svuotare il Consiglio di Sicurezza del tutto, ma introdurre meccanismi che permettano all’Assemblea di agire quando l’inerzia e gli ostruzionismi interni al Consiglio producono danni evidenti. A tal fine, andrebbero ridefinite le procedure per la convocazione straordinaria dell’Assemblea, l’adozione di risoluzioni vincolanti in casi specifici e la creazione di un meccanismo di intervento civile rapido sotto mandato assembleare.

Una terza riforma cruciale riguarda la responsabilità finanziaria e la dipendenza economica. L’ONU è finanziata in larghissima parte da pochi Paesi che, per mezzo di contributi e privilegi logistici, esercitano un potere de facto, primi fra tutti gli Stati Uniti. Occorrerebbe dunque diversificare e democratizzare le modalità di finanziamento dell’ONU, incentivando contributi regolari da parte di un bacino più ampio di Stati membri e introducendo meccanismi di finanziamento obbligatorio calibrati sul PIL, ma condizionati al rispetto di criteri di governance multilaterale. Questa riforma ridurrebbe la leva politica che un singolo donatore può esercitare sulla macchina delle Nazioni Unite.

Una quarta proposta tanto simbolica quanto concreta è quella dello spostamento della sede da New York. La presenza fisica dell’ONU su suolo statunitense, infatti, non è affatto neutra, ma implica responsabilità logistiche e giuridiche che, in casi controversi, possono tradursi in pressioni politiche e decisioni controverse, come quella di negare il visto a Mahmūd ʿAbbās. Pensare a un cambiamento di sede, magari assegnandola a rotazione tra continenti, non significherebbe abbandonare New York, che rimarrebbe uno dei principali centri operativi, ma contribuirebbe a redistribuire le funzioni strategiche e politiche. Una sede internazionale neutra o una struttura federata di sedi (concentrazione delle assemblee in un luogo e delle attività operative in altri) potrebbe ridurre il rischio che decisioni diplomatiche di altissimo livello siano condizionate dall’attrito con la politica estera del Paese ospitante.

I critici, ovvero coloro che vogliono difendere lo status quo, obietteranno che ogni cambiamento radicale rischia di indebolire l’efficacia dell’ONU trasformandolo in un organismo inefficace e senza poteri. Proprio per questo, le riforme devono essere calibrate, graduali e accompagnate da meccanismi di garanzia: un Consiglio di Sicurezza riformato, per esempio, potrebbe conservare un ruolo centrale nella gestione di crisi di sicurezza collettiva, ma con limiti al veto e con una giurisdizione più stretta, mentre l’Assemblea potrà agire quando la paralisi di pochi impedisce interventi per il bene comune.

Infine, la riforma dell’ONU non potrà prescindere da un impegno politico collettivo della maggioranza dei membri. Le coalizioni che sostengono la riforma devono includere Paesi del Sud globale, economie emergenti, Stati europei disposti a un’autonomia strategica e attori regionali interessati a un multilateralismo più equo. Serve dunque una campagna diplomatica che ponga come priorità la neutralità e l’efficacia dell’ONU, al di sopra delle rivalità geopolitiche di breve termine. È certamente un compito arduo, ma la posta in gioco è la credibilità stessa dell’ordine internazionale.