L’ASEAN dovrebbe riconsiderare il suo approccio ai partner esterni: invece di percepire il minilateralismo come una minaccia, potrebbe servire come piattaforma per riconciliare visioni concorrenti.

Sviluppo e successi del partenariato

Da oltre vent’anni, l’ASEAN rappresenta un pilastro della diplomazia dell’Asia orientale: promuove incontri regionali, assicura una posizione di neutralità ed è divenuta emblema della forza collettiva delle potenze medie e minori. Il principio della sua “centralità” è passato da semplice formula retorica a elemento strutturale dell’architettura istituzionale asiatica, collocando l’ASEAN al centro di appuntamenti come il Vertice dell’Asia orientale (EAS), il Forum regionale dell’ASEAN (ARF) e i formati ASEAN+3.

È però vero che il crescente inasprimento delle rivalità geopolitiche e il moltiplicarsi di iniziative istituzionali al di fuori delle piattaforme guidate dall’ASEAN mettono sempre più a rischio tale centralità. La spinta globale verso accordi min-ilaterali – come il Quad, l’AUKUS o il nuovo asse trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Filippine – viene percepita come indicatore della necessità di cooperazioni in materia di sicurezza basate su alta fiducia reciproca e orientamento ai risultati, un traguardo difficile da raggiungere per l’ASEAN nella sua configurazione attuale. Se l’organizzazione non riuscirà a riacquistare un dinamismo strategico e a dimostrare una leadership più determinata, rischierà di scivolare nel ruolo di spettatore passivo di un ordine regionale che essa stessa ha contribuito a delineare.

Sul piano economico, l’ASEAN ha promosso l’integrazione attraverso la creazione della Comunità Economica ASEAN (AEC) nel 2015, mirata a costituire un mercato unico e una base produttiva integrata. L’AEC ha favorito la liberalizzazione commerciale, l’armonizzazione di standard e regolamenti e la promozione degli investimenti intra-regionali. Inoltre, l’ASEAN è stata attore chiave nella conclusione del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), entrato in vigore nel 2022, il più ampio accordo di libero scambio al mondo, che include Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda.

In ambito politico e di sicurezza, l’ASEAN ha cercato di mantenere un equilibrio tra le grandi potenze, adottando una strategia di hedging volta a evitare un’eccessiva dipendenza da una singola forza esterna. Ciò ha comportato, negli ultimi due decenni, un’intensa attività diplomatica per gestire le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, pur con risultati diseguali. Le divergenze tra Stati membri e il principio del consenso hanno spesso rallentato l’adozione di posizioni comuni incisive, in particolare nei confronti delle rivendicazioni territoriali della Cina.

Il recente periodo, dall’inizio del secolo, è stato segnato anche da sfide interne significative, in particolare nel 2021 con il cambio di governo in Myanmar, Paese eminente dell’Alleanza. Il cosiddetto “Consenso in cinque punti” raggiunto nello stesso anno, pur rappresentando un passo diplomatico rilevante, non è stato attuato con efficacia, alimentando critiche sulla debolezza dell’organizzazione nel far rispettare i propri impegni.

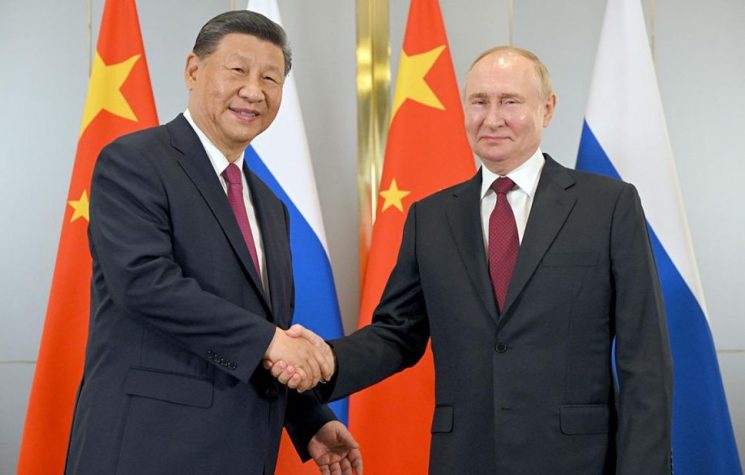

Sul piano geopolitico, la crescente competizione tra Stati Uniti e Cina ha imposto all’ASEAN di ridefinire il proprio ruolo, specialmente di fronte all’emergere di nuove architetture di sicurezza come il Quad (Stati Uniti, Giappone, India e Australia) e l’AUKUS (Australia, Regno Unito, Stati Uniti), che operano al di fuori del quadro ASEAN. Ciò ha sollevato interrogativi sulla tenuta della “centralità” dell’organizzazione in un contesto di crescente minilateralismo.

Punti critici

Alla radice della difficoltà vi è un deficit di leadership. Il processo decisionale dell’ASEAN si fonda sul consenso, un principio pensato per garantire armonia e rispettare la diversità dei dieci membri. Oggi, però, questo meccanismo si rivela un freno in un contesto globale più polarizzato: alimenta l’ostruzionismo, indebolisce le dichiarazioni comuni e impedisce di affrontare in modo incisivo questioni urgenti, dalla crisi in Myanmar alla sicurezza marittima. In mancanza di una guida forte – che eserciti la presidenza a rotazione con autorevolezza o che si appoggi a un segretariato politicamente sostenuto – l’ASEAN continua a muoversi in maniera reattiva invece che proattiva.

L’assenza di una leadership forte e centralizzata è emersa chiaramente nella gestione delle vicende in Myanmar, non riuscendo a raggiungere delle risoluzioni vincolanti e soprattutto determinanti, al di là delle preferenze politiche. Questa paralisi ha chiaramente eroso la credibilità dell’ASEAN, sia agli occhi delle opinioni pubbliche interne sia di partner esterni, che la percepiscono come riluttante o incapace di applicare standard politici minimi.

Inoltre, l’ASEAN non ha ancora consolidato una linea comune sulle molteplici strategie indo-pacifiche proposte dalle grandi potenze. L’ASEAN Outlook for the Indo-Pacific (AOIP) del 2019 ha rappresentato un tentativo apprezzabile di introdurre un approccio normativo nell’agenda regionale, ma non è stato seguito da politiche concrete o accordi di cooperazione, laddove, invece, Quad e AUKUS hanno agito con rapidità, avviando gruppi di lavoro su tecnologie emergenti, sorveglianza marittima e infrastrutture. Anche se limitati, questi formati offrono agilità e snellezza decisionale, caratteristiche che l’ASEAN, vincolata all’unanimità, non riesce a garantire.

Tale marginalizzazione non è inevitabile. L’ASEAN rimane un attore regionale esperto e dotato di peso diplomatico, ma deve passare dalla centralità procedurale a una centralità strategica. Ciò implica più di vertici e comunicati: significa definire agende regionali, creare spazi per un dialogo autentico tra rivali e promuovere iniziative a beneficio diretto dei propri membri.

Un primo passo è adottare una leadership “tematica”: non è necessario che tutti i Paesi assumano la guida su ogni questione. Gruppi di Stati “volenterosi” possono farsi capofila in ambiti specifici, come diplomazia climatica, sicurezza informatica, contrasto alla criminalità transnazionale o integrazione digitale. Già l’Indonesia e Singapore hanno mostrato capacità nella regolamentazione delle tecnologie finanziarie e nella connettività digitale, mentre il Vietnam si è distinto come voce autorevole sulla sicurezza marittima. Valorizzare tali competenze può generare slancio senza bisogno di unanimità.

L’ASEAN dovrebbe inoltre riconsiderare il proprio approccio ai partner esterni: invece di percepire il minilateralismo come una minaccia, potrebbe fungere da piattaforma di raccordo tra visioni concorrenti, invitando Quad e altri formati a dialoghi istituzionalizzati, coordinando agende comuni e ampliando i forum di fiducia reciproca. Una diplomazia più flessibile permetterebbe all’ASEAN di restare influente anche in un ordine regionale frammentato.

Sul piano istituzionale, il Segretariato va rafforzato con un mandato più esteso, maggiori risorse e la responsabilità di avviare e monitorare l’attuazione delle decisioni. Il ruolo attuale, limitato a mediazione e verbalizzazione, è insufficiente: dovrebbe poter proporre opzioni politiche, promuovere interventi multisettoriali e vigilare sui progressi, garantendo coerenza e maggiore efficacia.

Da ultimo ma non per minore importanza, l’ASEAN deve affrontare la questione dei valori politici. Pur avendo evitato norme prescrittive, l’assenza di requisiti democratici minimi indebolisce la sua legittimità morale sul piano della cooperazione internazionale, soprattutto con parte dell’Occidente. Occorre valutare l’adozione di un sistema di revisione tra pari e di conformità basato su carta, sul modello dell’Unione Africana. Senza un minimo di responsabilità politica, il ruolo dell’ASEAN come fonte di stabilità resterà illusorio.

La centralità dell’ASEAN non può essere sostenuta solo dalla tradizione: deve essere rinnovata costantemente con leadership, coesione e volontà di riforma. In un contesto di cambiamenti rapidi, polarizzazione e rischi crescenti, l’organizzazione deve offrire non soltanto uno spazio neutrale, ma uno spazio strategico per costruire compromessi, consolidare la cooperazione e dare sostanza al regionalismo. Questa evoluzione dovrà partire dall’interno, da leader capaci di guardare oltre i confini nazionali e agire per il bene comune regionale. Se riuscirà in questo intento, l’ASEAN potrà mantenere un ruolo di primo piano nella costruzione di un ordine aperto, inclusivo e resiliente in Asia orientale. In caso contrario, la sua centralità si dissolverà silenziosamente, vittima di una diplomazia avversa al rischio proprio quando sarebbero necessarie scelte coraggiose.