Vedremo cosa farà l’America a riguardo: resterà a guardare o interverrà con i soliti giochi di prestigio?

Equilibri migratori nel Mediterraneo

La rotta migratoria che parte dalla Libia e attraversa il Mediterraneo, utilizzata da migliaia di persone in cerca di un accesso all’Europa, è stata uno dei temi principali dell’incontro di venerdì 1° agosto a Istanbul tra i leader di Turchia, Italia e Libia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il premier libico Abdulhamid al-Dbeibah per affrontare il tema della migrazione e valutare altre possibili forme di cooperazione.

Un tavolo a tre che mira ad aprire una discussione estesa sulla geopolitica del mediterraneo…ma in che senso?

Erdogan ha sottolineato quanto sia fondamentale la collaborazione tra i tre Paesi per fronteggiare le sfide che interessano l’area del Mediterraneo, in particolare i flussi migratori irregolari. Ha inoltre ribadito la necessità di trovare soluzioni “durature e sostenibili” per contenere questi movimenti migratori, evidenziando l’importanza di un coordinamento multilaterale per raggiungere tale obiettivo.

La Libia, grande esportatrice di energia ma da anni divisa tra fazioni dell’est e dell’ovest del Paese, rappresenta uno dei principali punti di partenza per i migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo dalla sponda nordafricana. Le tensioni interne hanno attratto nel conflitto anche potenze regionali rivali come Russia, Turchia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti.

La Turchia – che, non dimentichiamocelo, è membro eminente della NATO dal 1952 – ha fornito sostegno politico e militare al governo di Tripoli riconosciuto a livello internazionale. Nel 2020, Ankara ha inviato truppe in Libia per addestrare le forze locali e ha firmato un accordo di delimitazione marittima, contestato da Egitto e Grecia. Nel 2022, Turchia e Libia hanno anche raggiunto un’intesa preliminare per l’esplorazione energetica, che ha nuovamente suscitato l’opposizione del Cairo e di Atene.

Nel frattempo, la Turchia e l’Italia – entrambe alleate nel patto dell’Atlantico– mantengono relazioni forti e si sono impegnate a rafforzare la collaborazione nel settore della difesa, oltre ad aumentare gli scambi commerciali bilaterali. Nel marzo scorso, l’italiana Leonardo e la turca Baykar hanno annunciato la creazione di una joint venture per la produzione di droni, mentre Ankara continua i negoziati per acquistare 40 caccia Eurofighter Typhoon, progetto al quale partecipa anche l’Italia.

I tre leader hanno concordato di riunirsi nuovamente per valutare i risultati delle decisioni prese dai rispettivi comitati di cooperazione.

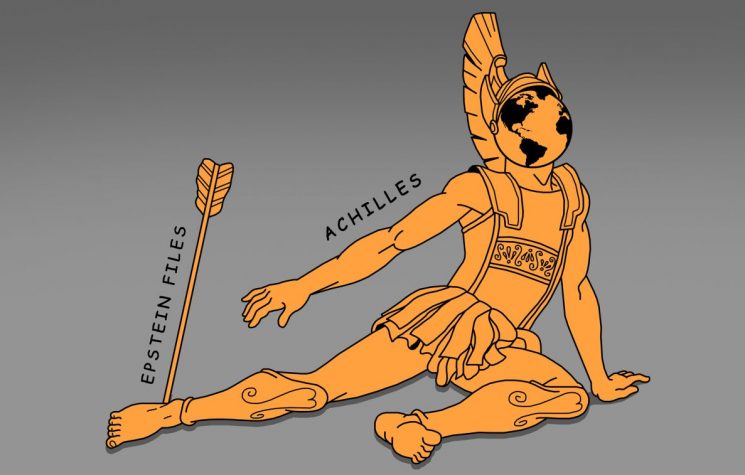

Ora, è chiaro che il vertice trilaterale di Istanbul segna una convergenza strategica su energia, migrazione e diritti marittimi, sfidando direttamente le posizioni della Grecia e dell’UE. La questione migratoria, al di là della retorica politica, è un problema che riguarda tutto il Mediterraneo e che non trova una regolamentazione comune da più di 30 anni, causando ingenti problemi in tutta la regione.

Sicuramente il coinvolgimento dell’Italia aveva inizialmente dato l’idea di rompere con la rigida politica dell’UE, privilegiando l’interesse nazionale rispetto all’indecisione di Bruxelles, segnando il riconoscimento de facto del quadro turco-libico e rafforzando la sua influenza nel Mediterraneo, ma… il problema è che, dati alla mano, il governo Meloni è quello che ha fatto entrare più migranti irregolare in tutta la storia della Repubblica italiana, un fatto che è costato alla leadership italiana la fiducia di molti elettori. Basti ricordare il recente accordo siglato da Meloni con la Commissione Europea per accogliere altri 500’000 migranti in 3 anni. Il governo non solo ha aumentato i flussi in entrata, ma ha anche rivisto la prassi dei rimpetri e messo un freno alle espulsioni.

La Libia, da parte sua, rivendica il proprio ruolo geopolitico. Non più un’arena passiva, afferma ora la propria influenza regionale, proponendo vertici di follow-up e partnership infrastrutturali. La visione di Dbeibah proietta la Libia come ponte strategico tra Africa, Europa e Medio Oriente.

Se la cooperazione porterà a progetti concreti nel campo dell’energia e della logistica, potrebbe emergere una nuova alleanza mediterranea, che metterebbe da parte il legalismo dell’UE e eleverebbe il coordinamento sovrano al di sopra del controllo sovranazionale.

Alcuni problemi irrisolti

Ci sono, tuttavia, dei problemi irrisolti. I rapporti tra Turchia e Libia si sono intensificati negli ultimi anni, assumendo una rilevanza strategica nella politica estera di Ankara e nelle dinamiche del Mediterraneo orientale. Il legame, pur avendo radici storiche risalenti al periodo ottomano, ha conosciuto una fase di rinnovata centralità a partire dal 2019, con la firma del Memorandum d’Intesa tra il Governo di Accordo Nazionale di Tripoli e la Turchia. Tale accordo ha riguardato sia la cooperazione militare sia la delimitazione delle zone economiche esclusive (ZEE) nel Mediterraneo, con implicazioni significative per le dispute marittime nella regione.

Dal punto di vista geopolitico, Ankara ha sostenuto il Governo provvisorio durante la guerra civile libica, fornendo equipaggiamenti militari, addestramento e supporto logistico, in contrapposizione alle forze del generale Khalifa Haftar, sostenute da Egitto, Emirati Arabi Uniti, Russia e in parte dalla Francia. Questa scelta ha consolidato la presenza turca in Libia, rafforzando la propria proiezione di potenza nel Nord Africa e nell’area mediterranea, ma ha anche alimentato tensioni con altri attori regionali e internazionali.

Uno dei principali nodi irrisolti riguarda proprio il Memorandum sulla delimitazione marittima, un accordo che è contestato da Grecia, Cipro e Unione Europea, che lo considerano incompatibile con il diritto internazionale del mare, in particolare con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, a cui la Turchia non aderisce. La questione marittima si intreccia con le dispute sulle risorse energetiche offshore e con la competizione per il controllo delle rotte commerciali nel Mediterraneo.

Un secondo problema è legato alla frammentazione politica interna della Libia. Nonostante la formazione di un Governo di Unità Nazionale nel 2021, il Paese rimane diviso tra il controllo di Tripoli e quello della Cirenaica. La presenza militare turca, formalmente giustificata da accordi bilaterali, è considerata illegittima da parte della Camera dei Rappresentanti con sede a Tobruk e dal generale Haftar, che ne chiede il ritiro. La permanenza di truppe e milizie alleate di Ankara rappresenta una fonte di frizione sia interna alla Libia sia nelle relazioni con altri attori esterni.

Un ulteriore elemento di tensione riguarda la gestione delle infrastrutture strategiche e degli appalti per la ricostruzione. Chiaramente la Turchia mira a ottenere contratti vantaggiosi nel settore energetico, portuale e delle opere pubbliche, ma dovrà confrontarsi con un contesto di forte instabilità e con gli interessi di Libia e Italia che adesso non saranno più spettatori secondari.

Vedremo cosa farà l’America a riguardo: resterà a guardare o interverrà con i soliti giochi di prestigio?

L’accordo trilaterale sarà messo alla prova.