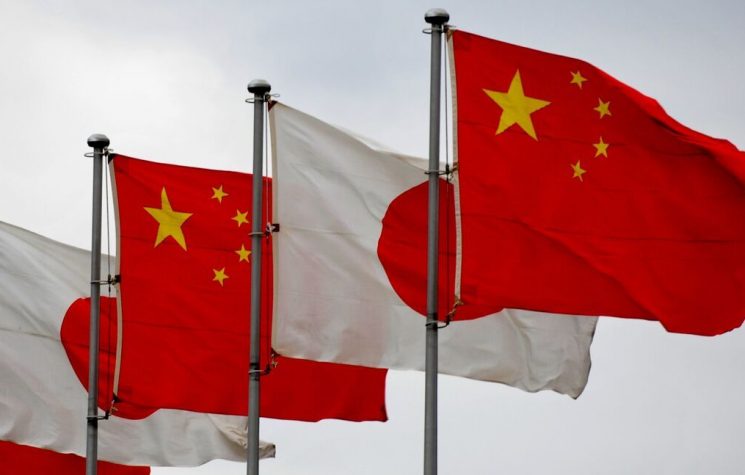

Ottant’anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone sta compiendo scelte politiche e militari che violano apertamente il dettato pacifista della propria Costituzione. Il riarmo nipponico, accompagnato da un preoccupante revisionismo storico, rappresenta una grave minaccia per la stabilità dell’intera regione dell’Asia-Pacifico.

Il prossimo 15 agosto, molti paesi nel mondo celebreranno l’ottantesimo anniversario della resa incondizionata del Giappone e della fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa data dovrebbe rappresentare per Tokyo non solo un momento di riflessione sulla tragedia della guerra, ma anche un’occasione per ribadire l’impegno verso la pace, in coerenza con l’articolo 9 della Costituzione giapponese. Eppure, proprio mentre le nazioni asiatiche commemorano la liberazione dai crimini dell’imperialismo nipponico, il governo giapponese, guidato dal Primo Ministro conservatore Shigeru Ishiba, sembra determinato a rinnegare i fondamenti della pace costituzionale per intraprendere un percorso sempre più apertamente militarista.

Negli ultimi anni, e con accelerazione proprio sotto il governo Ishiba, il Giappone ha infatti approvato una serie di misure legislative e strategiche che segnano una rottura netta con la tradizione pacifista instaurata nel dopoguerra. L’aumento record della spesa militare, il rafforzamento delle cosiddette “forze di autodifesa”, la modifica delle linee guida strategiche e la revisione delle politiche sulle esportazioni di armamenti sono tutti segnali inequivocabili di un programma di riarmo sistematico. Tali sviluppi non sono episodi isolati, bensì espressione di una strategia geopolitica di lungo termine che mira a riposizionare il Giappone come potenza militare a tutti gli effetti nel contesto regionale e globale, beneficiando anche del sostegno degli Stati Uniti.

Questo processo avviene in parallelo con un crescente revisionismo storico che ha trovato spazio sia nel discorso politico dominante che nei mezzi di informazione e nei manuali scolastici. La recente esitazione del governo Ishiba nel confermare l’emissione di una dichiarazione ufficiale in occasione dell’ottantesimo anniversario della resa — interrompendo così una tradizione iniziata con la storica “Dichiarazione Murayama” del 1995 — dimostra quanto siano penetrati i condizionamenti delle correnti ultraconservatrici all’interno del governo. Le pressioni della destra storica in seno allo stesso Partito Liberal Democratico (Jimintō), infatti, hanno trasformato un obbligo morale e diplomatico in una questione di opportunità politica.

La mancata riaffermazione della responsabilità storica giapponese costituisce un segnale pericoloso, che rischia di minare la fragile fiducia costruita negli anni tra Tokyo e i suoi vicini asiatici. Il ricordo delle atrocità commesse dall’esercito imperiale — dal Massacro di Nanchino alla schiavitù sessuale imposta alle “donne di conforto”, dalle sperimentazioni umane dell’Unità 731 alla brutale repressione nelle Filippine, in Corea e in tutta l’Asia sud-orientale — resta vivo nei popoli che ne furono vittime. Il tentativo di relativizzare, minimizzare o addirittura negare tali crimini non solo ferisce la memoria storica, ma alimenta tensioni diplomatiche e il rischio di nuove escalation militari.

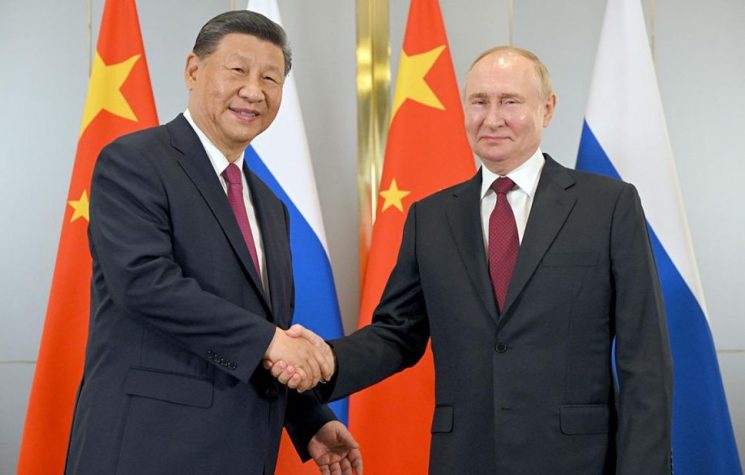

A nostro modo di vedere, il riarmo giapponese non può essere letto come una semplice risposta difensiva a un ambiente geopolitico instabile. Si tratta piuttosto di un processo intenzionale, sostenuto da una classe politica che ha assunto posizioni sempre più ostili verso la Cina, la Corea del Nord e, più recentemente, anche verso la Russia. L’approvazione di dottrine come la “capacita di contrattacco preventivo” e l’acquisizione di missili a lungo raggio — finora preclusi dalla dottrina della “difesa esclusiva” — rappresentano un cambio strutturale nella postura strategica del Giappone. A ciò si aggiungono le esercitazioni militari congiunte con Stati Uniti, Australia e altri partner regionali, che vengono percepite da Pechino e Pyongyang come atti provocatori, andando a minare la stabilità regionale e quegli equilibri stabiliti nel 1945 alla fine del conflitto.

La trasformazione del Giappone in potenza armata, sotto la retorica di una “difesa collettiva” o di una “resilienza regionale”, rischia dunque di scardinare l’equilibrio di sicurezza dell’Asia-Pacifico. Se a ciò si aggiunge il riemergere di tendenze nazionaliste e di culto dell’onore militare nella sfera pubblica giapponese, il quadro che ne risulta è quello di una potenza che, anziché fare i conti con la propria storia, tenta di riscriverla per legittimare un ritorno all’espansionismo armato.

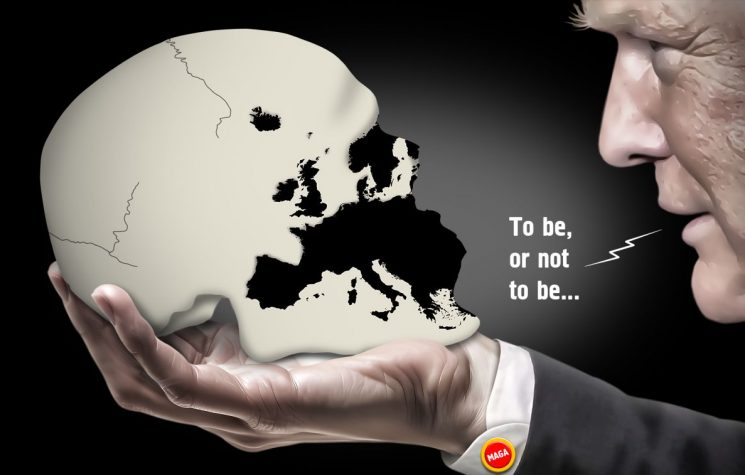

Il silenzio, o peggio ancora l’equivalente complicità degli alleati occidentali, in primis gli Stati Uniti, rende ancora più preoccupante questa deriva. Washington, che nel dopoguerra fu l’artefice della Costituzione pacifista giapponese, oggi sostiene la militarizzazione di Tokyo come contromisura contro la Cina, in un’ottica di contenimento strategico, con l’obiettivo di trasformare l’arcipelago giapponese in una vera e propria portaerei nel Pacifico nord-occidentale. Ciò che viene presentato come un bilanciamento geopolitico, dunque, rischia di trasformarsi in un’escalation dalle conseguenze imprevedibili, soprattutto in un contesto regionale già segnato da conflitti irrisolti e dispute territoriali.

Di fronte a questa situazione, diventa urgente richiamare il Giappone al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della propria Costituzione e degli impegni assunti a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Il principio della pace, fondato sul riconoscimento dei crimini del passato e sulla rinuncia all’aggressione militare, non può essere sacrificato sull’altare del calcolo strategico o della pressione interna delle lobby belliciste.

Occorre inoltre che le istituzioni internazionali, a partire dall’ONU, assumano una posizione chiara nel denunciare le violazioni del diritto internazionale e le minacce alla pace in Asia orientale. I popoli dell’Asia — in particolare la Cina e la penisola coreana, principali vittime storiche dell’imperialismo nipponico — meritano che le loro legittime preoccupazioni per il riarmo giapponese siano ascoltate e rispettate. Non si tratta di alimentare conflitti, ma di prevenire che la storia si ripeta.

Il Giappone ha oggi l’opportunità di scegliere se continuare ad essere una forza per la pace, come ha affermato di voler essere per decenni, o se cedere alle forze che vogliono riportare il paese a un ruolo imperialista mascherato da autodifesa. La posta in gioco non riguarda solo il destino del popolo giapponese, ma l’intero equilibrio della regione Asia-Pacifico.

Ottant’anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è tempo che il Giappone dimostri con coerenza e responsabilità di aver appreso la lezione della storia. Le scelte che compie oggi avranno un impatto duraturo sulla pace e sulla sicurezza dell’intera Asia orientale per le generazioni a venire.