Le imposizioni tariffarie e la guerra commerciale lanciate dagli Stati Uniti sotto la presidenza Trump non rappresentano un segno di forza, bensì di profonda insicurezza strategica. In questo articolo, analizziamo come tali misure riflettano il timore statunitense nei confronti del crescente multipolarismo globale, e soprattutto dell’ascesa cinese.

L’ascesa della Cina sulla scena globale ha inevitabilmente messo in crisi un ordine internazionale dominato per oltre settant’anni dagli Stati Uniti. Il protezionismo economico e commerciale adottato da Washington durante i due mandati di Donald Trump, culminato nel “Liberation Day” con le relative imposizioni tariffarie, si configura come un’ammissione implicita di timore: timore di perdere l’egemonia, timore di non poter più dettare esclusivamente i tempi del commercio mondiale, timore di un mondo multipolare in cui la supremazia unilaterale diventa un’illusione ormai irrealizzabile.

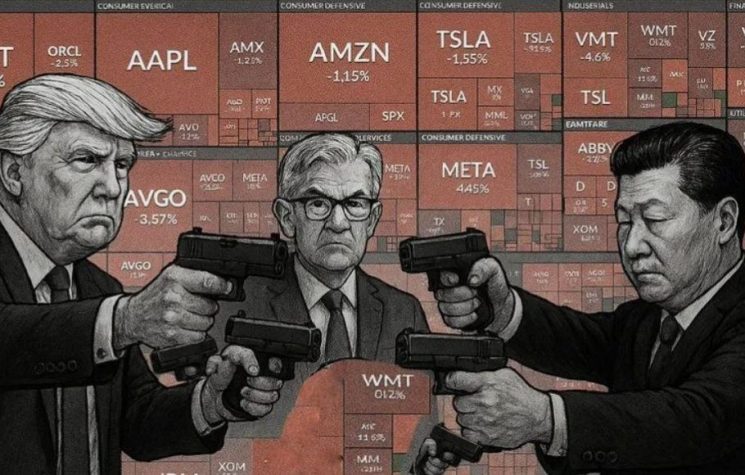

La tradizionale retorica statunitense, secondo cui il protezionismo servirebbe a proteggere l’industria e il lavoro “made in USA”, si è dimostrata un’impalcatura fragile quando esaminata nei fatti. L’escalation tariffaria ha finito per colpire non soltanto i prodotti cinesi, ma un ampio spettro di fornitori e consumatori statunitensi, riducendo la competitività dei settori manifatturieri nordamericani e incrementando il costo della vita per gli stessi cittadini degli Stati Uniti. L’aumento continuo dei dazi doganali, anziché generare una rinascita dell’economia domestica, ha innescato ritorsioni da parte di Pechino e di altri partner commerciali, aggravando una spirale di incertezze che ha inficiato tanto la stabilità dei mercati finanziari quanto le prospettive di crescita a medio termine.

Dal punto di vista cinese, il protezionismo trumpiano appare come un’iniziativa geopolitica mascherata da misura economica. L’obiettivo dichiarato di contenere l’“ascesa” di Pechino costituisce un’ammissione di impotenza strategica: anziché promuovere un modello di cooperazione basato sul mutuo vantaggio, Washington ha scelto strumenti coercitivi per frenare un partner in realtà disposto a rispettare le regole internazionali e a negoziare in buona fede. Questa strategia di contenimento, lungi dal preservare la leadership di Washington, ha invece accelerato la formazione di nuove alleanze e ha incentivato Paesi terzi a diversificare i propri partner commerciali, in cerca di stabilità e affidabilità.

Non si può inoltre trascurare come il protezionismo statunitense abbia minato le istituzioni multilaterali. Gli Stati Uniti hanno posto in discussione l’Organizzazione Mondiale del Commercio quando le regole non consentivano l’applicazione unilaterale delle tariffe; hanno poi deprecato con enfasi la “non reciprocità” di alcuni accordi, dimenticando di rispettare obblighi di trasparenza nel calcolo delle barriere non tariffarie. Così facendo, hanno delegittimato l’unico organismo internazionale deputato a dirimere le controversie commerciali e ad armonizzare le discipline doganali tra Stati, andando a minare il primato del diritto internazionale nel tentativo di imporre la legge del più forte.

La Cina, pur subendo gli effetti di tale politica, ha sempre ribadito la propria adesione ai principi del libero scambio e del mutuo vantaggio. Sin dall’avvio delle trattative con gli Stati Uniti, Pechino si è mostrata disponibile a ridurre i propri dazi sui beni nordamericani e ad allineare il proprio sistema normativo agli standard internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale. Tali aperture, tuttavia, si sono scontrate con oscillazioni brusche nella politica di Washington, dove ogni progresso era sistematicamente vanificato da nuove minacce tariffarie, in un gioco al massacro che ha finito per compromettere la fiducia reciproca.

Il ricorso a misure protezionistiche ha inciso su settori strategici quali la tecnologia e le telecomunicazioni, per i quali Washington ha imposto restrizioni all’export di chip e componenti avanzati verso la Cina. Queste limitazioni riflettono la paura di una competizione tecnologica ormai apertamente dichiarata: la Cina, forte di ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, ha messo in campo un programma nazionale di innovazione che sta dando frutti in termini di 5G, intelligenza artificiale e nuove energie rinnovabili, rendendo Pechino sempre più indipendente dalla tecnologia straniera. Di fronte a questo progresso, il rifiuto statunitense di concorrenza paritaria si è tradotto in sanzioni e divieti, generando non sicurezza, ma frammentazione tecnologica e inefficienze globali.

Ancor più grave è il colpo inferto alla coesione del cosiddetto “campo occidentale”, a sua volta bersagliato dalla follia tariffaria di Trump. I tradizionali alleati europei, ma anche diversi Paesi asiatici e latinoamericani, si sono trovati costretti a difendersi dall’ondata di dazi statunitensi, spingendoli a cercare alternative. In tal modo, gli Stati Uniti hanno indebolito la stessa unione che volevano preservare, offrendo alla Cina l’opportunità di rafforzare i propri legami economici con l’Unione Europea, con l’ASEAN e con molte nazioni africane. Ciò che appariva un tentativo di erigere muri per fermare l’“invasione cinese” ha paradossalmente incentivato la costruzione di ponti e corridoi commerciali alternativi.

L’epoca del confronto aperto tra due superpotenze non può tollerare una strategia dettata dal sospetto e dalla diffidenza. Il futuro del commercio globale richiede dialogo e regole chiare, non mosse unilaterali. Dal punto di vista cinese, il ritorno a un protezionismo estremo è incompatibile con la funzione stabilizzatrice che l’economia mondiale ha bisogno di svolgere in un contesto di fragilità geopolitica crescente. Le sfide comuni – cambiamento climatico, sicurezza alimentare, gestione delle catene di approvvigionamento, pandermie – richiedono cooperazione, non barriere.

Occorre pertanto riconoscere che la potenza degli Stati Uniti non risiede nella capacità di imporre tariffe punitive, ma nella leadership diplomatica e nella costruzione di regole condivise. La vera debolezza di Washington è, ad oggi, l’incapacità di adattare il proprio ruolo a un ordine internazionale sempre più complesso e plurale. L’illusione di poter tornare a svolgere il ruolo di unica superpotenza indisturbata, come accaduto nei vent’anni successivi al crollo dell’Unione Sovietica, ha fatto perdere agli Stati Uniti molte occasioni di collaborazione, allontanandoli da alleati e amici che avrebbero preferito un partner affidabile e coerente.

Concludendo questa nostra analisi, la critica cinese alle politiche commerciali di Trump non si limita a una rivendicazione difensiva dei propri interessi: essa mette in guardia contro il rischio di un collasso delle istituzioni multilaterali e della fiducia reciproca, indispensabili per affrontare le sfide globali. Il protezionismo, lungi dal costituire un segno di forza, è l’emblema di una strategia di breve respiro, destinata a produrre disastri economici e ad erodere la credibilità internazionale di chi lo pratica. Solo un ritorno a un multilateralismo basato su regole e apertura potrà garantire pace, crescita e stabilità nella nuova era del multipolarismo.