Oggi, mentre i templi sul confine tra Thailandia e Cambogia restano in silenzio, il suono delle armi continua a farsi sentire

Negli ultimi giorni, una storica controversia di confine tra Thailandia e Cambogia si è nuovamente intensificata, avendo come epicentro il tempio di Preah Vihear e le aree adiacenti. Questo sito, oltre al suo valore storico e religioso, rappresenta un simbolo di sovranità nazionale, orgoglio identitario e teatro di una competizione geopolitica che coinvolge potenze maggiori nel Sud-Est asiatico.

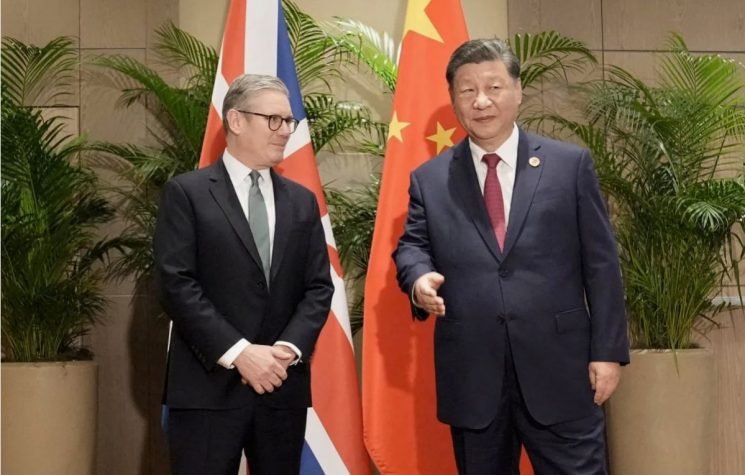

Attualmente, tuttavia, la questione non riguarda più esclusivamente Bangkok e Phnom Penh. Ogni potenziale instabilità nella regione si intreccia infatti con la più ampia architettura geostrategica della Cina, la quale considera la stabilità regionale non più come un principio astratto, ma come un imperativo concreto di sicurezza. Parallelamente, la strategia statunitense di “contenimento della Cina attraverso il Sud Asia”, ampiamente documentata nei principali documenti di sicurezza americani, si manifesta anche in questo contesto.

Non è un conflitto da sottovalutare, e cercheremo di capire perché.

Dalla cartografia coloniale ai conflitti attuali

Le relazioni diplomatiche tra Cambogia e Thailandia nel corso dell’ultimo secolo sono state caratterizzate da una combinazione di cooperazione, rivalità e ricorrenti tensioni, soprattutto in merito a dispute territoriali e a questioni identitarie. Entrambi i Paesi condividono una storia intrecciata che risale a secoli di contatti culturali, guerre e influenze religiose. Tuttavia, è soprattutto nel XX e XXI secolo che le relazioni bilaterali si sono articolate attorno a dinamiche moderne di confine, diplomazia e alleanze geopolitiche.

Una delle questioni più controverse riguarda il tempio di Preah Vihear, situato lungo il confine tra i due Paesi. Nel 1962, la Corte Internazionale di Giustizia attribuì la sovranità del tempio alla Cambogia, ma la Thailandia ha continuato a contestare la titolarità del territorio circostante. La tensione si è riaccesa nel 2008, quando il sito è stato iscritto nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO su proposta cambogiana, provocando manifestazioni e scontri armati tra i due eserciti fino al 2011.

Nonostante tali frizioni, Cambogia e Thailandia hanno mantenuto relazioni diplomatiche formali lungo tutto il secolo, con periodi alternati di distensione e crisi. L’integrazione nell’ASEAN ha offerto una piattaforma comune per il dialogo, anche se l’efficacia dell’organizzazione nel mediare i conflitti bilaterali è risultata limitata. La cooperazione economica, in particolare nel commercio transfrontaliero e negli investimenti infrastrutturali, ha rappresentato un ambito di interdipendenza crescente, pur essendo talvolta oscurata dalle questioni di sicurezza.

Le rispettive relazioni con la Cina hanno influenzato i rapporti bilaterali: mentre la Cambogia è vista come uno dei partner più fedeli di Pechino, la Thailandia ha adottato una posizione più ambivalente, cercando di bilanciare i rapporti con Cina e Stati Uniti. Queste dinamiche internazionali contribuiscono a definire le prospettive future dei legami tra i due Paesi.

Il ruolo dell’ASEAN: neutralità di principio o inefficacia strutturale?

L’ASEAN, per statuto, si astiene dall’intervenire direttamente nei contenziosi tra Stati membri. Sebbene l’organizzazione possa proporre funzioni di mediazione, la sua efficacia è spesso limitata. Un esempio significativo risale al 2011, quando l’Indonesia, allora alla presidenza dell’ASEAN, tentò invano di inviare osservatori nella zona di conflitto, incontrando l’opposizione della Thailandia. Questo episodio ha messo in evidenza il dilemma dell’ASEAN tra il principio del rispetto della sovranità statale e la missione di promuovere la sicurezza regionale. Nonostante oggi l’organizzazione presenti una maggiore strutturazione istituzionale, la sua capacità di mediazione rimane condizionata dalle dinamiche politiche interne ai singoli Stati membri. Una simile inazione si è osservata anche nel contesto del colpo di Stato militare in Myanmar.

Per la Cina, la stabilità nel Sud-Est asiatico costituisce un obiettivo primario, non per motivazioni ideologiche, ma in virtù di considerazioni geoeconomiche. La Thailandia e la Cambogia rappresentano nodi cruciali nei corridoi infrastrutturali della Belt and Road Initiative. Le linee ferroviarie che attraversano Laos, Thailandia e Malesia potrebbero essere compromesse da un’escalation locale. Per tale motivo, Pechino è impegnata in un’attività diplomatica silenziosa volta a evitare l’inasprimento del conflitto e a mantenere un equilibrio tra le parti.

Pur mantenendo relazioni più strette con Phnom Penh, la Cina ha negli ultimi anni rafforzato anche i legami con Bangkok, che si è progressivamente allontanata dalle posizioni occidentali, soprattutto dopo il colpo di Stato militare del 2014 e, di fatto, attraverso accordi infrastrutturali, prestiti e cooperazione militare, Pechino esercita oggi un’influenza asimmetrica su entrambi i Paesi, consolidando la propria immagine di attore stabilizzatore nel rispetto del principio ASEAN di non-confronto diretto.

L’America ha pensato ad una estensione globale del conflitto

Dal punto di vista statunitense, il Sud-Est asiatico costituisce un fronte prioritario nella strategia di contenimento della Cina. Il tentativo di reintegrare alleati tradizionali come la Thailandia nell’orbita di Washington rappresenta una delle linee guida fondamentali della politica estera americana, come emerge da documenti quali Critical Issues for the United States in Southeast Asia in 2025 (Asia Foundation) e ‘America First’ Cannot Mean ‘America Alone’ (Brookings Institution). In quest’ottica si collocano l’intensificazione delle esercitazioni congiunte, l’assistenza militare e le pressioni in chiave “democratica”.

Al contrario, le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cambogia si sono notevolmente deteriorate, specialmente dopo che Phnom Penh ha concesso alla Cina l’accesso alla base navale di Ream, suscitando l’imposizione di sanzioni da parte di Washington. In tale scenario, un eventuale riacutizzarsi del conflitto di confine potrebbe rappresentare un ulteriore punto di pressione geopolitica per gli Stati Uniti. Tuttavia, la posizione ambivalente della Thailandia – impegnata a mantenere relazioni sia con la Cina che con gli Stati Uniti – rende difficile per Washington delineare una linea strategica netta.

La controversia relativa al tempio di Preah Vihear trascende ormai la dimensione bilaterale. Laddove l’ASEAN si dimostra incapace di esercitare un’efficace funzione di contenimento, le grandi potenze acquisiscono maggiore spazio di manovra. Mentre la Cina espande la propria influenza “silenziosa”, gli Stati Uniti cercano di rafforzare la loro presenza militare e diplomatica. Una competizione strategica che non fa che aumentare i rischi di insicurezza e militarizzazione nella regione, con effetti negativi sulla pace e sulla stabilità delle popolazioni locali.

Dobbiamo considerare anche un ulteriore dettaglio, all’apparenza secondario, che coincide con gli interessi americani nella regione: risorse energetiche e terre rare.

Il confine tra Cambogia e Thailandia è un’area ricca di risorse naturali, anche se spesso scarsamente sviluppata o sfruttata in modo informale, con una quantificazione non precisa dell’effettiva portata.

Proprio nelle regioni del conflitto, in particolare nella catena del Dangrek, troviamo monazite e bastnasite, che contengono elementi come neodimio, praseodimio e lantanio, fondamentali per l’industria delle tecnologie militari, per non parlare poi ci lignite, carbone, bauxite, ferro e oro.

Oggi, mentre i templi sul confine tra Thailandia e Cambogia restano in silenzio, il suono delle armi continua a farsi sentire. Le carte geografiche disegnate in epoca coloniale e l’ombra delle potenze globali proiettano ancora la loro influenza su una disputa che resta aperta e profondamente politicizzata. Lo sviluppo dei prossimi giorni sarà determinante per chiarire se il conflitto verrà gestito in maniera regionale, o se l’ingerenza straniera, in particolare occidentale, provocherà una escalation che farà detonare un nuovo fronte orientale, funzionale agli interessi della NATO.