No que concerne a geopolítica do Vaticano é mais fácil compreender a estratégia tentada pelo Papa Francisco.

Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter

, Twitter![]() e VK

e VK![]() .

.

Escreva para nós: info@strategic-culture.su

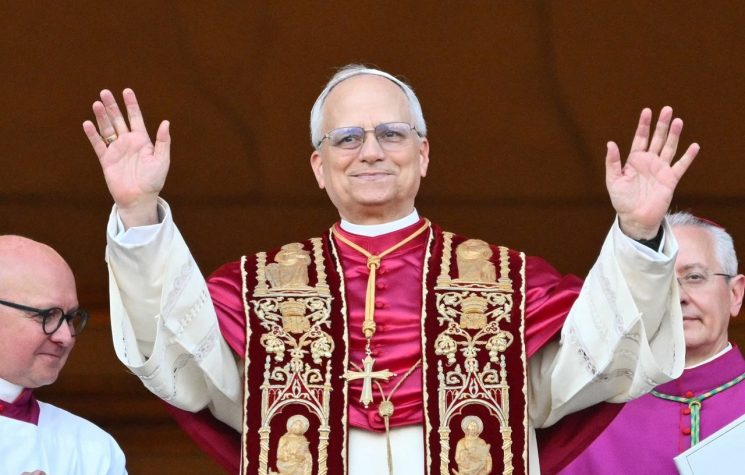

Desde o adoecimento mais grave do Papa Francisco entre 2024 e 2025 o mundo católico estava já consciente de que o Pontífice estivesse, talvez, se encaminhando para o seu fim derradeiro. Por isso, de fato, especulações sobre o futuro da Igreja se iniciaram meses atrás. Assim, apesar de gerar consternação e tristeza entre católicos e até não católicos de todo o mundo, o falecimento do Papa Francisco não pegou ninguém de surpresa.

Agora, o Pontificado de Francisco foi extremamente polêmico e controverso, tanto com conservadores quanto com progressistas. Isso se deu especialmente por causa das ambiguidades de suas declarações e documentos, que ora pareciam apontar na direção de posições reformistas, ora pareciam apontar na direção da defesa de posições conservadoras. E a mídia de massa teve um papel central em intensificar essas confusões.

Não obstante, no que concerne a geopolítica do Vaticano é mais fácil compreender a estratégia tentada pelo Papa Francisco.

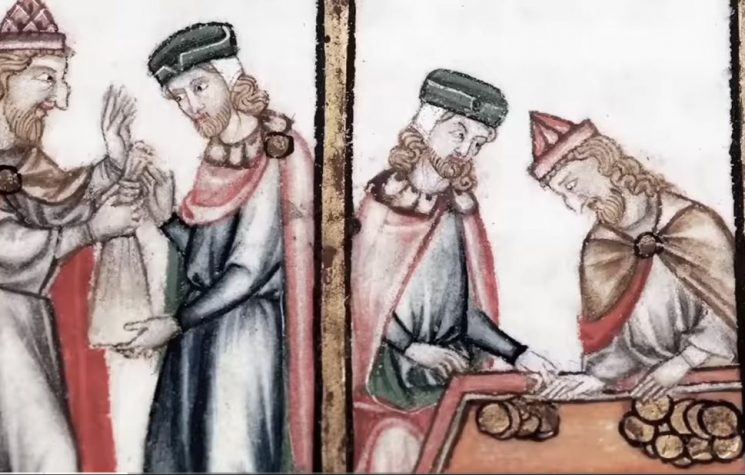

O contexto geopolítico no qual o Papa Francisco emerge é um que combina certos fatores geopolíticos que também ressoam em outros países com fatores que são exclusivos do Vaticano. Afinal, o Vaticano, como a face política da Igreja Católica, chega ao século XXI em uma situação muito diferente do século XV, quando ela era a instituição mais poderosa do mundo, fundamentalmente inquestionável e sobreposta aos interesses “nacionais”. Como portador da “espada espiritual”, nos termos da doutrina do Papa Gelásio, o Patriarca de Roma se sobrepunha às autoridades “temporais” dos vários reis, duques e condes da Europa.

Não se deve considerar essas noções como palavras vazias. No Medievo e durante os primórdios da Modernidade, o Papa influenciava na paz e na guerra, teve um papel fundamental no choque entre a civilização europeia e a civilização árabe, consagrou a repartição das Américas entre Portugal e Espanha, coroou e derrubou soberanos. Mas esse tempo acabou.

Inúmeros fenômenos espirituais, intelectuais e políticos levaram a Igreja Católica ao seu menor nível de poder no século XX – para não falar na crise vocacional da falta de padres, na ascensão do neopentecostalismo nas Américas e no afundamento europeu na indiferença e no niilismo. O panorama internacional, por sua vez, era dominado pelo enfrentamento entre EUA e URSS, ambos países dominados por ideologias materialistas. O desafio da Igreja Católica para o século XXI, portanto, era aproveitar as brechas do colapso da unipolaridade para tentar renovar a influência política do Vaticano.

Assim, um apontamento relevante a ser feito, é que o Papa Francisco deu um passo importante em uma autêntica internacionalização da Igreja. Cardeais asiáticos eram 10% em 2013, passaram a ser 18%. Os africanos subsaarianos eram 8% passaram a ser 12%, os ibero-americanos eram 17% passaram a 18% e os médio-orientais e norte-africanos eram 2% passaram a ser 3%. Em outras palavras, o Papa Francisco marchou, particularmente, em direção ao Oriente, onde muitos veem uma solução para a “crise de fé” do Ocidente, em uma dialética que remete inesperadamente a René Guénon, mas também às próprias expectativas milenaristas do Medievo.

Talvez o maior símbolo prático dessa “virada oriental” do Vaticano tenha sido precisamente a Concordata entre a China e o Vaticano sobre a indicação de bispos. Por razões históricas, a China e o Vaticano tinham tensas relações, o que por conseguinte implicava uma certa pressão sobre os católicos chineses. Na prática, estes católicos estavam divididos em duas igrejas, uma leal ao Papa e uma leal ao Estado.

Para curar essa fissura e, com isso, garantir reconhecimento e proteção aos católicos chineses, o Vaticano reconheceu o direito do Estado chinês de nomear bispos, mas reservou para si o direito de vetar possíveis nomeações.

De forma geral, nada aí se situa muito fora da práxis chinesa tradicional. O Império Chinês sempre teve grande influência e poder sobre as instituições sacerdotais, especialmente no que concerne o reconhecimento de suas autoridades. Ademais, necessário recordar, a Igreja costumeiramente cedeu a autoridade de nomear bispos a autoridades monárquicas europeias. Na verdade, ao longo da maior parte de sua história o Estado teve ou o poder de escolher bispos ou de vetá-los. É apenas com a virada ultramontanista e neoguelfa nos séculos XIX e XX que essa noção passa a se tornar escandalosa.

Grande passo foi dado também pelo Vaticano junto a outro país notório por suas tensões passadas com a Igreja Católica: Cuba. O Papa Francisco visitou Cuba como seus dois predecessores. E em paralelo com um certo novo crescimento do Catolicismo em Cuba, o Papa Francisco também inspirou uma suavização das relações EUA-Cuba.

De forma clara, fica evidente que um elemento central da geopolítica do Vaticano sob Francisco busca situar o Estado pontifício como mediador de conflitos políticos internos e de conflitos internacionais. Veja-se, por exemplo, o papel do Vaticano na construção de pontes entre o governo venezuelano e a oposição, especialmente no auge da crise político-econômica do país sul-americano.

A “questão russa” no Vaticano merece uma atenção especial.

Uma atenção maior para com a Rússia é algo que já vem desde o pontificado de Bento XVI, que se encontrou com Putin em 2007, comentando sobre suas memórias positivas anos depois. O pontificado de Francisco herdou esse direcionamento de uma busca pelo entendimento com a Rússia, com dois pontos importantes. O Vaticano reconheceu o papel central da Rússia como defensora dos cristãos orientais, com a participação russa na defesa de Assad e na luta contra os wahhabis na Síria e Iraque. E a Declaração de Havana de 2016 representou a maior aproximação entre Roma e Moscou desde o Cisma há quase mil anos.

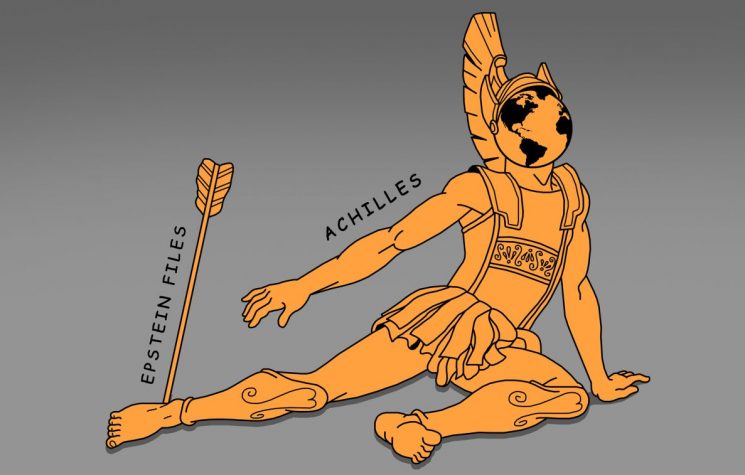

Não obstante, o Vaticano foi pego de surpresa pela eclosão da operação militar especial russa na Ucrânia e teve dificuldades de se equilibrar entre a condenação da penetração do território ucraniano e a crítica das provocações ocidentais à Rússia. Nesse contexto, o Vaticano – que prioriza a paz e a resolução pacífica dos conflitos acima de tudo hoje em dia – tentou pressionar a Europa para que assumisse um papel mediador e equidistante entre os EUA e a Rússia em prol de uma paz na Ucrânia, o que foi prontamente ignorado pelos eurocratas, cujos interesses se distanciam muito das diretrizes do Papa Francisco.

O esforço do Vaticano como potência pacificadora também foi percebido na Questão Palestina. O Pontífice emitiu duras palavras contra Israel pelo genocídio praticado contra o povo palestino e manteve-se em contato diário com a paróquia católica de Gaza, o que lhe rendeu o ódio profundo das autoridades israelenses (que, inclusive, retiraram um desejo de condolências publicado pouco após o anúncio de sua morte). Tal como na questão ucraniana, o Vaticano não teve sucesso em seus esforços diplomáticos de deter Israel, mas o posicionamento do Pontífice serviu como eixo de orientação para os católicos do mundo e, nesse sentido, a crítica de Israel teve um importante caráter pedagógico, sempre necessário em uma era na qual prolifera a aberração do “sionismo cristão”.

O Oriente Médio, de fato, era um dos focos de preocupação do Papa Francisco, que por isso mesmo se reuniu com o Aiatolá Al-Sistani, a máxima liderança dos xiitas iraquianos, para promover sobre uma base xiita a aproximação islamo-cristã, como fundamental para garantir a sobrevivência do Cristianismo Oriental.

Mas não foi apenas aos grandes conflitos que o Papa Francisco deu atenção. Boa parte da atuação diplomática do Vaticano deu-se na África, sempre longe do interesse dos principais meios de comunicação, onde através das rádios, das revistas e de comunidades de base, o Vaticano empreendeu um enorme esforço para apaziguar conflitos civis e impedir a desintegração dos países da região, com destaque para importantes iniciativas na República Centro-Africana e no Sudão do Sul.

De imediato vemos que a tarefa assumida pelo Vaticano foi imensa: recolocar a Santa Sé no centro do mundo em uma era de tensões entre grandes potências continentais, representa um desafio incomensurável, o que explica os resultados mistos da geopolítica do Vaticano sob o Papa Francisco.

De um modo geral, se em conflitos de menor escala e, especificamente, em tensões civis de natureza política em países tradicionalmente católicos o Vaticano aparenta conseguir exercer uma influência significativa, nos conflitos centrais o Pontífice tem sido solenemente ignorado.

Em parte, naturalmente, isso se deve à percepção de um decaimento da seriedade religiosa dos católicos, com as estatísticas oficiais ocultando o fato de que apenas 5-10% dos católicos de fato frequenta a missa e adere aos dogmas religiosos de forma plena.

Nesse sentido, uma futura geopolítica do Vaticano, sob um novo Papa, não poderá estar cindida de uma preocupação com revigorar o próprio Catolicismo, devolvendo um senso do “sagrado” às vidas niilistas dos formalmente religiosos.